|

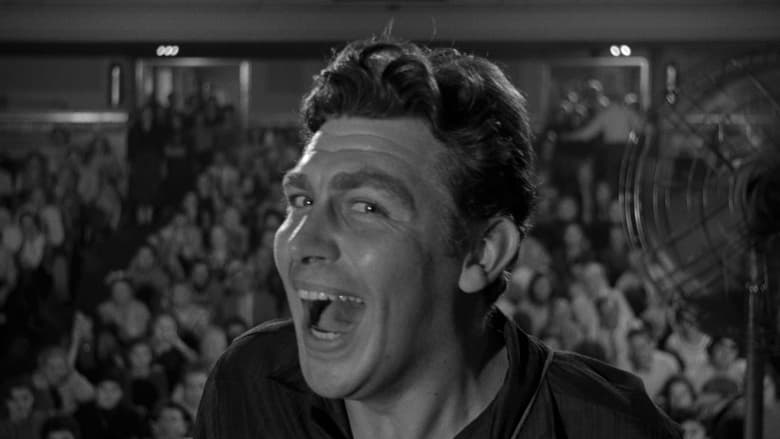

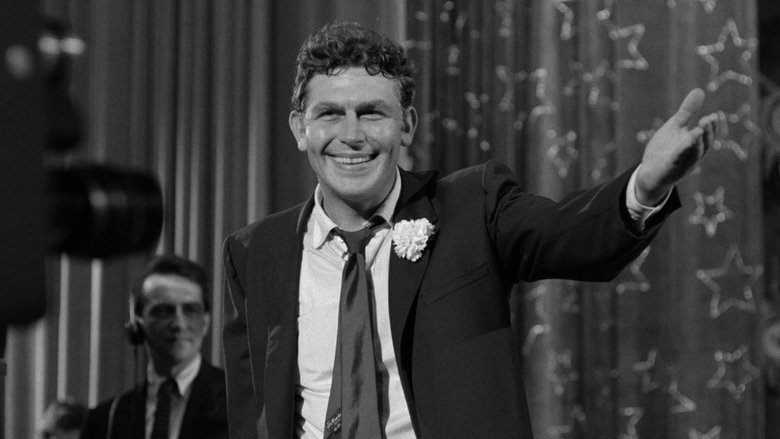

“卡赞对我说:安迪,你看见那边的摄影机了吧?摄影机是一种不可思议的机械装置。你不需要对它演些什么,只要你思考和感受得足够强烈,自然就会从眼中流露出来,而摄影机马上就能捕捉到。”——安迪·格里菲斯谈《登龙一梦》 |

|

这是疤面人,是日落大道,也是愤怒的公牛。在理想主义泛滥的美国电影里,卡赞的批判现实精神显得尤为可贵,愤世嫉俗的黑色电影时期过后,美国终于不再需要弗兰克卡普拉 |

|

大选前夜看这样一部疯狂的关于名气、媒体、政治和群众的电影真是非常合适又极其令人恐惧,因为这一切仍然在我们身边发生。男主角接近癫狂的表演更是让人不寒而栗!一个人的力量能有多大?这力量又是谁赋予的? |

|

3.5 类似于《公民凯恩》草根崛起到衰落的故事,但Lonesome,仅这个名字就已彰显剧本的flat,尤其在今天看来更是没什么可惊奇的(但在当时算是少有的对各个阶层难以启齿的一面的曝露)。I’m not an entertainer. I’m an influencer. I’m the force. 从radio、TV到互联网时代,没什么变化。卡赞的心始终是和底层人民在一起的,主人公的命运又何尝不是一场悲剧,而Marcia的无助也许就是本片更是时代的无助,只要人性不变,相同的故事总是循环往复。Mel, the writer, the intellectual,他救不了Lonesome,但可以救Marcia, we get wise to them. |

|

伴随着黑名单,卡赞似乎真的在思想上来了一个大转弯,从这部片子就能看出,卡赞对于群众运动,对于草根走出的民意领袖们是表示怀疑的,对于电视这种典型的草根文化,以及收视率代表支持率这一思维模式也表示怀疑。另外,卡赞的作品总是戏剧重于电影,本片尤为明显。 |

|

在床破和民粹主义泛滥的今天,《登龙一梦》本应获得更大的关注,因为它和《纳什维尔》同属于少数几个对美国草根阶级刻画地最入木三分的作品。身处麦卡锡时代就能拍出这样尖锐的讽刺作品,甚至比《电视台风云》还要早出二十年,可见煽动者利用媒体左右民声这件事有多么的根深蒂固。卡赞使用了彻彻底底的黑色电影风格,最佳的时刻让人想起奥森威尔斯。他的讽刺在绝妙之余的确有些过火,50年代的道德主义倾向也的确有点老气,话剧式的对白也比较跳tone。幸亏妮儿的表演复杂又真挚,给男女主之间不太真实的感情戏以一些重心。 |

|

剧情就像是约翰.多伊的升级版,结尾似乎也和约翰.多伊差不多,可笑的是过了十多年这个人居然还没有跳下去,呵呵。。。不知道还会不会有哪部电影可以让这样一个悲剧的跳梁小丑爽快的死一次呢?卡赞的风格还是舞台剧味道浓重,尤其是男主角的表现演戏的痕迹太浓了完全舞台剧化了。。。 |

|

表演质量一如既往的高。故事编排到位,鼓掌机的发明就是一例。作为黑白片其对灯光的控制令人爱不释手。电梯下降和观众赞助商的支持急剧下降结合为非常有想法的蒙太奇。“你会爱我的”这句台词产生双关含义。主角的名字产生的暗示。剧情可以考究的地方太多了。有观众的地方就有第四面墙。 |

|

內核大於整體的電影。缺少一個連貫的,前後線索可掛鈎的主線。很多刻劃人物的線索便顯得游離在外,這應該是編劇的問題。導演已經很厲害。 |

|

使角色沦为一种传达观点的工具就逊了,即便你的观点再犀利透彻。近似题材加上同样的大段独白,《电视台风云》就显得更高明咯~ |

|

3.5。男主所代表着一类暴发户,网红,也可以是怀揣梦想的一群人,也包括政客,如当年美国的网红女候选人。影片明显优点在于剪辑,故事性很强,前后重点转折把握的不够好,头重脚轻,引人深思不够长久,也让影片核心的观影感受黄粱一梦般。昨天刚看完《美国犯罪故事第三季》,也是阿肯色州的克林顿,所有巅峰之后毁于本性欲望。 |

|

影片并没有将讽刺对象全然指向电视,同时它还警示着人类自身。有趣的是影片所展现的形式与内容令银幕世界与现实遥相呼应,这也是二十世纪影响最大的观看之道,观众所见的图像和意义都是被设计过的。我们观众以全知全能的视点看了一场电视造神的起与落,这也和影片中一样让观众误以为他们看到了男主的一切。电视赋予了平常人远不匹配的形象与影响力,表演效果被荧幕无限放大,这也是为什么我们能欣赏电视人安迪·格里菲斯也能扮演如此富有差异变化的角色。作者的对象是读者,影片也遵循着从来如此的规律,受众绝大占比豆是缺乏思辨能力的平民,明眼人总是少数的。最后影片或许也映射并警告当时政界对这一新兴的传播媒介的无节制滥用。2q |

|

卡赞的电影总是发人深思。电视这个“小盒子”所产生的巨大power,如果不加以限制,其后果是相当严重的。对人造偶像、社会公知的抨击,也是一针见血,类似于《倒扣的王牌》中对媒体人入木三分的批判。ps:黑白摄影极其出色,女主帕德里夏妮尔有点像凯瑟琳赫本。 |

|

再次重看。同时期时代戏巅峰。全员伪善的社会是真的绝望,根本就没有正义的一方,只有受控与不受控的多方博弈。愚蠢的群众被电视制作者操控的过程直到现在依然如此,而到今天,同样的情况只增不减。 |

|

"Ten thousand miles away from home,and I don't even know my name." |

|

这个片子的魅力在于 他是如此诙谐幽默 看着不疼痛却切开一个深深的伤口 以至于你不仅可以在时代背景下阅读影片的语境 更重要的是 他是一面擦到闪亮的镜子 反光可以照射到乃至于现在每个人的身上 这是他的伟大与魔力。 |

|

民粹的神倒了,资本的神就站起来了。 |

|

一个善于操纵公众注意力的人,因为缺乏自制而走向穷途。要是他学会克制和掩饰呢?公众的爱戴和狂热岂不是随时尾随着这个伪君子。所以最应该反思的是公众,但最可悲的就是公众永远不会有意识地反思,他们的情绪永远超越于理智。 |

|

「上帝欲使其亡,必先使其疯狂」,草根明星的发迹史与毁灭之路,同时也是对媒体工业的生动刻画(某种意义上可以和《电视台风云》对照着看),不知道有没有启发《黑镜》的S01E02。罗兹一炮而红是因为直率而粗野地打破了第四面墙,急速崛起的他从娱乐到民生再到涉足政治,而最后身败名裂也是因为直播节目中意外「打破了第四面墙」,媒体工业所带来的名气与财富让人瞬间疯魔并迷失自我。令人印象深刻的段落不少,飞速下降的电梯和涌入电视台的投诉热线是生动的蒙太奇妙笔,开头和结尾观众对罗兹节目截然不同的两段反应则说尽媒体工业的荒谬。格里菲斯的表演近乎癫狂,最后他在豪宅里伴随着自己发明的鼓掌机时而高亢时而低落的独角戏堪称男版《日落大道》(是常见的卡赞戏剧化场景了),相较起来女主角的功能较为单一了。迈克华莱士有客串 |

|

新罗马帝国疯狂的酒神精神;乡村文化的大众意识;崩溃边缘的女人;银幕内外的安迪格里菲斯;可能是最有感染力的rise-and-fall电影。 |

|

卡赞这一片和弗兰克卡帕的meet john doe几乎是同一个故事。不过左翼的卡赞显然比卡帕更泼得起。然而对比这两个电影文本,反而卡帕的那片更具社会性,而卡赞则对被群众托起的个体的心理状态更加关心。女记者在这两片中都是梅菲斯特的角色,但卡赞要让创造者自己杀死弗兰肯斯坦,这反而局限了目标的范围 |

|

安迪·格里菲斯的光芒是如此耀眼,工整流畅的剧本和导演精彩的调度在他的疯魔表演面前似乎都不那么重要了。剪辑太牛了,Neal也好。途中一直想起Meet John Doe, 再一次感叹Capra美好珍贵的理想主义的同时,也不由得对时代的变化更为感到唏嘘。 |

|

美国青年不是Lonesome-Boy就是Cry-Baby,真是活在童话的世界。牧羊人卖壮阳药,还要分给羊子吃,真是一片欢乐的激素海洋,难怪现在中国卖壮阳药的都发了财,果真是有需求就有伤害啊。 |

|

野心勃勃,阴晴不定,朋友只为利用,攀上高峰的日子,必定不会长久。 |

|

沃尔特·马修 将一个小人物演绎得非常好。 |

|

HM-D9《登龙一梦》特吕弗推荐的果然不错。唯一小缺点是影片太长。记住了一句台词:要是你们每人给我一块钱,我就给你们一份价值5块钱的礼物。 |

|

非常棒的电影,安迪非常棒,似乎是脱口秀的鼻祖,但是又不仅仅是脱口秀,在尝到从未有过的影响力之后野心的暴露,终于夹不住尾巴。可是没有看到我们自己在关注媒体的时候何曾有过不同的视角,永远是被媒体牵着鼻子走。 |

|

8/10。从监狱被发掘的尤瑟姆孑然一身但表现欲近乎饥渴,其魅力是由广播吸引小众到电视征服大众,在和一大帮广告商讨论如何推销一种药丸后,镜头前一组歌舞女郎呤唱着这款药的神力,身材魁梧的尤瑟姆则抓住了男人的性焦虑,保证服用见效,然后一副人体图像里流向肠胃的药爆炸成一团烟雾,美艳的女子从床上起身将巨大的药瓶抱在胸前,让消费者无力招架这些操纵人心的说辞。卡赞还用深焦拍摄人头攒动的场景,生动清晰地表现大众狂热的神态,尤瑟姆侃侃而谈又讨人欢心,娶的体操运动员挥一挥火焰指挥棒,现代媒体就能将民粹主义煽动到一个危险的高度。随着尤瑟姆愈发傲慢、对谁都怒吼,驯服不了他的女记者悲痛中公开了他愚弄民智的言行,身败名裂的尤瑟姆喝得酩酊大醉,要在豪华顶层公寓里听着虚假的热烈掌声,他疯狂的叫声在夜空回荡,是野心遮蔽的美国梦。 |

|

卡赞的电影对于其所处的时代总是极为敏感,电视娱乐与乡村音乐的风靡是这部电影所处时代的典型象征,在这些象征围绕之下,草根领袖被名利毁掉的故事与时代紧密结合,产生带有批判色彩的现实意义。药品广告蒙太奇是对电视洗脑模式的展示,指出选举政治与电视娱乐的结合则极有前瞻性,剧本功劳更不容忽视 |

|

喜欢电梯的象征一落千丈的名誉。The mighty power of the mass media! |

|

与《倒扣的王牌》殊途同归,美国梦的不堪与破碎,浮华假象下的黄粱一梦,一个自大无知的乡下仔,在一朝得势后的自我膨胀,自我陶醉在虚假的名利场中。故事本身已足够出彩,这份癫狂与荒诞的气质更为妙绝。 |

|

安迪全身散发着野性不羁的原生power,理智冷艳的帕特里夏则恰到好处地消解了这份狂热。片尾安迪如在旷野般歇斯底里地嘶吼,呼唤着曾经拥有的纯真和热爱;她只是绝情的扔下一句“当初如果没把他从监狱里找来就好了”,随后与沃尔特携手漠然离去。后者在离开前,也发动了一次压抑许久的恶毒攻击。观念立场是非对错,倏忽间完成了位置的互换。美国梦、电视偶像与政治,被卡赞统一调和到了登峰造极。 |

|

are you lonesome tonight?谁会拿起武器反对娱乐?当严肃话语变成玩笑,该向谁抱怨用怎样的语气抱怨?对于一个因大笑过度而体力衰竭的文化,能有什么救命良方?最终人们感到痛苦的不是他们用笑声代替了思考,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不再思考, |

|

从阳光内陆的监狱逗唱到黑色东岸的套房,日落大道7年后又一则警世寓言,妙语连珠也做足了氛围,结尾冰冷的合成掌声辛辣点睛。 top chart |

|

只有圣人才能躲开小小的电视机赋予你的权力。 |

|

已经成为一个经典的模板,这种小人物通过吐槽社会种种弊病名利兼收,最后结局反转一黑到底的情节,被之后的斯通和吕美克拍成了不同的版本,卡赞这一版主要还是对这一小人物持贬损态度。男主的成功建立在愚弄无数可怜而又从众的美国市民之上,结尾他在摩天高楼上电梯楼层指示灯不断下降,也与全美各地对其打来的投诉电话相呼应,暗示着他个人名望的崩溃 |

|

没想到龙年第一部电影是这部……因为看到Young Vic下一季要演这个戏就想来搜电影看看,看完确实更迫不及待想看Sarah Ruhl会改编成什么样的了 |

|

鲜活直爽,就是太激动了些-11/01/15 at BAM Rose Cinemas |

|

暴发户都一个嘴脸 |

|

终于知道Suede的Lost in TV这首歌是怎么回事了 |

|

50s电视成功取代电台变为主流媒体。60s尼克松在电视辩论中战胜了对手。媒体的变革终于真正被大众意识到。好莱坞作为意识探索者,偶有前瞻(本国局限性) |

|

舒尔伯格对时下媒体、整个局势和社会运作看得非常通透,所以写出了这么个深刻入骨的故事,但略显遗憾的是它依然缺乏一些具体细节来使这份荒诞与疯狂变得更丰满。卡赞的蒙太奇和运镜展现的态度十分坚决,看不到半点犹豫。 |

|

還不錯.對主角刻劃得很好,另外也有對媒體及其受眾的反思.其實卡山這種強調表演而不重風格的導演,拍出來的作品好壞與否主要還看劇本的素質..另外,是我不了解美國文化的關係麼?我總是無法理解這部還有電視台風雲的主角是怎樣在大眾間走紅的 |

|

本来还以为是一个非典型的励志故事,最后却挖掘出人性的本质面。权力之恶,名望之恶。当权者当铭记在心,愚民即愚己。登龙有术,驭名无方,中文译名太贴切。 |

|

造星运动和电视台对人民的影响 伪善的社会 批判意味十足。 |

|

尺度惊人 真敢拍 结尾夸张癫狂惊悚 |

|

4.5.除了有些叙事节奏上的问题外堪称完美,谁能想到Elia Kazan对于媒体造神的针砭时弊到了今天也十分契合我们所生活的“真相”。前一个小时如同country boy making big的荒诞喜剧,而进入后一个小时后,对于电视媒介如何左右群体判断,媒体与资本和政治的勾结,Kazan毫不掩饰地揭示出来,并不带情面地加以批判(结局让造神的Marcia"毁掉“Lonesome可以说塑造此类现实主义题材结局的prototype)。你甚至可以在此片看到媒体如何影响选举,而狂热的粉丝又是如何制造偶像,以及名人背后混乱的关系秘辛。Andy Griffith和Patricia Neal没有凭此片得到奖项认可真是有些遗憾,两个人都奉献了极具张力的表演。 |

|

从一位圣人到一位庸人,名望金钱虚荣让人毁灭,更可怕的是腐蚀人心,或者这才是他的本性 |

|

或許是卡山力道最強的作品。 |

|

全程高八度极度亢奋的表演也是不容易 膨胀和跌落的速度要远远大于籍籍无名时往上爬的速度 解铃还需系铃人 打造他的人才最知道怎么毁掉它 天赋之类的到头来也没什么了不起 没什么是不可替代的 |

![豆瓣评分]() 8.1 (665票)

8.1 (665票)

![IMDB评分]() 8.2 (16,843票)

8.2 (16,843票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![Metacritics评分]() Metacritics: 72

Metacritics: 72![TMDB评分]() 7.59 (热度:5.49)

7.59 (热度:5.49)