|

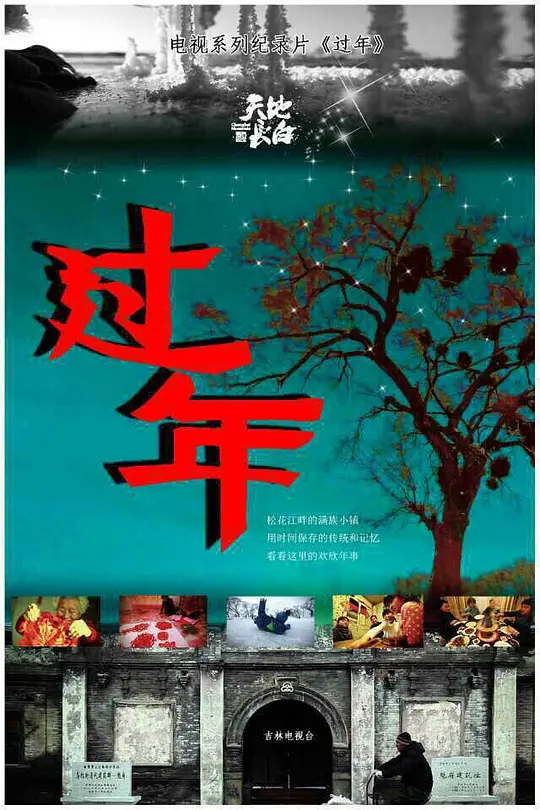

2014年除夕看电影《过年》,2021年除夕看纪录片《过年》。听到李立宏的解说,有种《舌尖上的中国》过年特辑的感觉。—— 过年,是指过“年节”,即现在所称的“春节”。新春贺岁以除旧布新、拜神祭祖、驱邪攘灾、纳福祈年为主要内容,形式丰富多彩,热闹喜庆,年味浓郁,凝聚着中华文明的传统文化精华。按照旧习俗,从年尾十二月廿三/廿四的祭灶日(扫尘日)开始,直至正月十五元宵节夜或正月十九止,将近一个月的时间称为“过年”,即现在所说的“春节期间”;如果从预备“年货”开始计算,大约从年尾十二月十五六便进入年关大忙。……-百科 |

|

过年啦(吹管糖,粘豆包,杀猪,血肠,酸菜,扭秧歌,嘎拉哈,冻梨) |

|

全鱼宴看的确实口水直流。拔丝人参这吃法看的目瞪口呆,介不是地瓜啊! |

|

继《舌尖上的中国》后又一部狂虐吃货的纪录片,适合被春节档电影和朝廷台春晚毒害的观众清心养眼 |

|

初七了,上班了,年过完了,可我还是想看过年。 |

|

有意思,有年味儿 |

|

过年,就是家的守候,就是家的味道,就是收获与团圆。很贴近生活的纪录片,引起心底的共鸣,非常不错。 |

|

这才叫过年啊,现在都没有年味儿了。 |

|

看了特别想吃粘豆包 |

|

看过 |

|

认真的喜欢东北农村,八月底开满野花的窄公路,莫名其妙就喊四五家亲戚来家吃吃喝喝还带住的诡异习俗,叫做漫步托斯卡纳的魔性小区,有种奇异的吸引力、又充满生龙活虎的张力。 |

|

作为满族人,原来大年三十的饺子得男人煮啊!明白了。 |

|

1腊八饭,乌拉街镇官通村,打牲乌拉总管衙,鹰把式,粘豆包,白面小饽饽,冻饺子,烩菜,撒糕,社糖,使牲/拿猪.2乌拉满族火锅,锡火锅,海蛎子汤底,韭菜花,松花江雾凇岛,满族早年白色为贵,化冻缓肉,满族草屋,敬神素馅饺子,鲤鱼炖宽粉,满族八大碗,祭祖.3年嚼谷/杂拌儿,酸菜芯儿蘸白糖,满族秧歌吉祥步,疙瘩汤配沙琪玛,欻chua嘎拉哈-满族女孩针线活儿练手用,冻梨冻柿子,猪肉炖土豆粉条,稳中浪,浪中艮,艮中俏东北秧歌7392 |

|

哈哈哈哈 舌尖上的长白山 |

|

过年真的是个仪式感很好的节日· |

|

酸菜芯! |

|

曾经去过的乌拉街呀 |

|

东北确实好有过年气氛 |

|

过年 |

|

好吃! |

|

李立宏老师一开口,瞬间啥都是美味 |

|

看名字以为是讲民俗的,结果还是吃吃吃,不过我喜欢~ |

|

脑袋里不断重复这个音乐。没有体会过东北的年味真是一种遗憾~ |

|

这才是乡土纪录片~赞 |

|

我对东北过年的记忆好像只有吃雪糕 |

|

舌尖上的过年。螃蟹豆腐要一碗,拔丝人参来两斤! |

|

腊月二十九的早上,还要在外地工作一天才能回家过除夕,而镜头里的年味已经让人呆不住了。 |

|

热热闹闹的欢喜,真美好,尤其是在当下的疏离时刻去看人们幸福团聚时刻的记录。虽然都是过年,看完东北人/满族人过的年,包饺子,煮火锅,蒸豆包,扭秧歌等等,我怎么觉得跟我们长三角的人过得像是两个年……话说包饺子,荤饺子人吃,素饺子敬神,这还真会过日子啊! |

|

主要在吉林的满族和朝鲜族,跟普通东北人还是有差距 |

|

东北还是鞑子的东北呗? |

|

比起每个家庭的悲欢,每个家庭桌上的菜更能唤起人的共同记忆,情怀是好的,但还是取一个小点来放大人生吧,只从餐桌下手就好了。 |

|

满族的过年习俗其实也渐渐地被时间冲淡了,过年越来越不像过年。那些习俗和厨艺还有老人,都被时间带走了。

直接把食物埋在雪里也太酷了吧 |

|

还是央视纪录片那个味,照常的为各种食物牵强附会的生造各种寓意,为朴素的东北农村强加各种价值。 |

|

舌尖上的东北+满族新年 |

|

东北无感 |

|

乌拉街人过年习俗 |

|

2025.4.27 垃圾 歪曲事实 解说脱节 配乐不搭 |

|

城市化不仅仅是物理空间上的侵略 也是文化传统层面的同化 有些地方有点摆拍味道 大概是为了满足大众对于东北年文化的全部想象吧 |

|

一座东北古镇的欢欣年事,年味颇浓,长见识啦! |

|

一口气看完了两季,温暖感动,多少年的传统。 |

|

86,忙年11-29; |

|

喜欢 |

|

B站收藏夹吹灰系列 |

|

看得我好饿,以前过年真的有好多好吃的吖,现在都没啥年味了,可能想吃的平常都能吃到,太容易得到了就不会珍惜,太容易得到也没有那种期盼,生活的压力已经把我们击垮了。 |

|

不适合东北华北同学观看…… |

|

无法抗拒的美丽! |

|

叫聚餐比较贴切 |

|

每年过年必刷 |

|

全是东北好次的,亲切!! |

|

对描写饮食的纪录片,毫无抵抗能力。 |

![豆瓣评分]() 8.4 (283票)

8.4 (283票)