|

大象席地而坐,玫瑰花蕾成灰 |

|

。 |

|

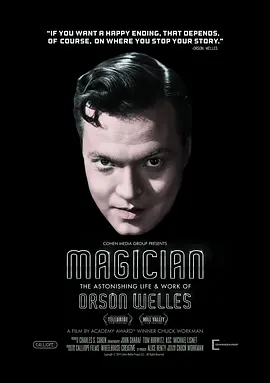

好莱坞毁人能力太容易被忽视了 |

|

I cannot live in the real world. |

|

不太喜欢这种对原片视听风格的模仿,在某种程度上影响到采访的信息量,声音剪辑确实想了很多办法,但还是感觉创作者炫技的心理过于严重。 |

|

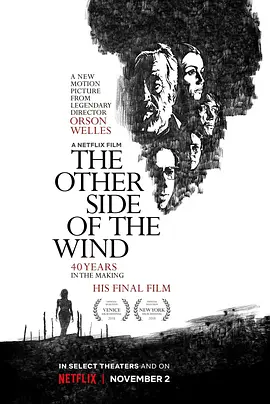

《風的另一邊》真正的「故事」藍圖。每個奧森研究者都無可避免地得與「奧森扮演的奧森」這個形象穿插博鬥,走入阿卡丁先生式的謊言迷宮。 |

|

虽然猜到这片也会用奥森在镜头面前大笑的那最后一次银幕表演作为结尾,但一到那里依然差点看哭(网飞不来拍个续集纪录片讲风的另一边多年后重新拼凑剪辑最后终于成片的故事么 7.7分★★★★ |

|

1018 依然停留在施害者/受害者的二元视角中(其实活着的时候人们就足够挺爱了...)前重看Le Livre d'image |

|

还好之前把风的另一边看了,剪辑学的有模有样。不过看这片的描述,Welles本人也确实挺asshole的(所以Aaron Sorkin是不是该写本子呢…… |

|

现实总是比魔术脆弱

完全戴着面具的电影 |

|

语言描述和威尔斯的电影画面巧妙地形成互文。 |

|

关于一个痛苦的混蛋,这是他的绝唱,经历辉煌之后,又在美国失去地位的悲惨结局。人人都是某些需求的奴隶,只不过我的需求不同于你们的。——fuck you!你们为何不认可我的天赋。用自己的钱,拍一部真正的电影。对背叛友谊的敏感。那么有才华的人,就那么不停地在欧洲流浪,作品被践踏。最后,看威尔斯笑,我们和约翰休斯顿一样,却哭成了狗。感情很充沛的一部纪录片,哀婉动人! |

|

所有Alan Cumming的部分都极其糟糕刻意,甚至还有手动讲解电影内容真是廉价透顶。幸好还有感人的Peter和Gary,作为double-bill够格了。 |

|

对一个导演来说,才华、运气过早用完真是悲哀而可怕的事。如果这个导演又很爱作的话,那就更雪上加霜了。 |

|

"Movies and friendships, those are mysteries." |

|

邪恶的资本力量,扼杀了一个真正的天才。 |

|

39min,看到 Orson 都陷入于那样受制于人的窘境中,感到创作也许和世上其他许许多多事一样,未必天然就更值得。因为你终究是在写人,可人太多地太久地让你失望,是不是。 |

|

只说这个译名 第一不准确 第二怎么能用死后成名来形容他呢 梵高是死后成名 奥森威尔斯绝对不是 |

|

不好意思啊,片子都看了就是爱不起来 |

|

可以当作是看《风的另一边》前的制作花絮与背景介绍,我实在是太喜欢这个纪录片的剪辑手法,因为本身《风的另一边》就是奥逊半自传式电影,这部纪录片又是记录半自传电影的诞生,所以其中有多次的三重互文,你可以看到很多“拼贴”的痕迹,也是我个人最爱的,借《风的另一边》里的人物的口,说出奥逊想说的话,同时也说出纪录片导演想要的话,甚至会拼贴一些回答填充空白的对话,真的太绝了,确实是给我一种超级奇妙的纪录片观感。除此之外,描述奥逊悲惨的后半段人生也令人唏嘘,天才被背叛,抱憾乞讨,很难想象如果他的片都有钱拍出来会怎样。 |

|

2023.01.02 |

|

“谁会看这种电影?你认为什么样的人会成为你的观众?”“这是个好问题,我希望是所有人”。所以如果我有如此能力和条件,我也希望所有人都能来看看《风的另一边》 |

|

状态不佳,前1/3看得昏昏欲睡。坏脾气天才+时运不济的故事。”...about a famous movie maker, who is NOT Orsen.”看到最后真是不免联想《佐杜洛夫斯基的沙丘》 |

|

看《风的另一边》时有种很陌生的感觉,就好像我曾经以为很懂奥逊,结果发现完全不认识他了。这部纪录片就是一把钥匙,一把打开这部作品的钥匙(提供了不止一条理解它的途径),里面满是奥逊·威尔斯的无奈、痛苦和不甘,他想用一部完全不同的作品回到好莱坞,想用一种新的形式赢得制片人的喜爱,想用一个宛如自述般的故事告诉大家他的痛苦。如果在另一个平行世界里,奥逊完成了《风的另一边》,那么第一部伪纪录片将不再是1980年的《人食人实录》,它在影史必将画上浓墨重彩的一笔,但奥逊能重回好莱坞吗?或者说这部作品能被观众认可吗?也许不吧。 |

|

电影中最伟大的事情是美丽的意外 |

|

奥逊威尔斯是个天才也是个混蛋,前者是确定的后者是可能的;纪录片比风的另一边要好看,不是因为电影不如纪录片,而是纪录片更好被人理解。奥逊威尔斯是天才,我还是只想说这一句话,这就够了吧,做天才就够了吧。 |

|

像奥逊威尔斯这种控制欲与表达欲太强的导演,好莱坞不会一直待见的。看他晚年的凄凉,颇有《公民凯恩》重演的感觉。 |

|

借最后一部电影的记录,回顾了奥森威尔斯“背叛”为主题的一生,再回头看他拍的电影,显得更为失落 |

|

我认真应该先看这个再看《风的另一边》然后再一次看这个。不然你无法理解奥森在《风的另一边》里的那些呐喊中真正的孤独,也许你能看到好莱坞对一个被资本放逐的导演的刁难,但是你无法看到个中的艰辛与可怜

《公民凯恩》是奥森的诅咒,这让我想起《霸王别姬》和陈凯歌。这种电影史上留名的作品对于他们来说不知道是好还是坏。

《风的另一边》像是一个孤独老人临终前的呓语,而这一部《死后被爱》就像这个老人临终前的最后影像,真实且冷漠。

导演很有心思,它和《风的另一边》形成了互文,构建了奥森最后十五年的心路历程,这是一部优秀的纪录片,不仅仅是内容,还有剪辑。 |

|

其实《The Other Side of the Wind》就是Orson Welles的一生。摩根·内维尔拍纪录片确实有一手,奥胖粉丝看完感觉很值。 |

|

不得不佩服网飞 这纪录片算的太准 泪点笑点都有了 用collage的形式拼贴素材还原了整个拍摄始末 节奏很快却很有料 虽不免有引导性 但看到最后还是为奥胖洒泪。他说这世上 朋友的背叛最叫人难过我能够明白 因为太过先验而不曾为世界改变 看到朋友为生计投机改变 怎么会不难过呢。 |

|

25岁就拍出影史最佳,此后漫漫余生都成为了注脚。 |

|

A- |

|

大概是我看过的最悲伤的电影 我以前很讨厌奥森威尔斯 他的自大自我大男子主义都让我觉得好烦 看到好几段都有点想哭 |

|

剪辑厉害 |

|

对奥逊·威尔斯来说,他那过早显露的天才更像是命运对他开的一个玩笑。其实何止奥逊·威尔斯,从格里菲斯和巴斯特·基顿到中国的芦苇和胡波,从佐杜洛夫斯基的沙丘到放弃署名权的徐浩峰,商业和个人意志的矛盾一直伴随整个电影史,如同经济发展和社会思想的此消彼长。我们所有人,大概都无法理解奥逊·威尔斯在他生命最后的时光里究竟是怎样的孤独。 |

|

像风一样的男子 威尔斯每天都要吃冰激凌甜筒 能不怕胖么

|

|

差点就哭出来了 |

|

很好地把握住了大师晚期作品的剪辑精神. 死后被爱的威尔斯与80年代后一蹶不振的博格丹诺维奇,好莱坞的悲剧. |

|

@ BFI LFF 题材本身有趣大过片子 有的地方还蛮好玩的 好一出好莱坞恩怨情仇生死恋的节奏 导演Q&A挺能说 |

|

大师的一个侧面 |

|

千种伤心处 死后被爱是不够 人生也是不够 他是广博 也是深渊 看过other wind会更理解本片剪辑的精妙和深情 威尼斯排片的人是不是傻? |

|

看哭 |

|

“我们独自来到这个世界上,我们独自死去,我们独自生存,爱情和友情是我们最容易找到的,让我们产生,自己并不完全孤独的幻觉的东西。”

“就这部电影而言,你找到了自己的终点。”

“因为我们已经到达了终点。” |

|

一部很好的纪录片。 |

|

奥逊威尔斯的电影,几乎都以死亡开头。

“几乎任何一个故事都是一个谎言,但这次不是”

导演的定义:一个能掌控意外的人。

知道你想要什么是一回事,机会来了如何把握是另一回事。

《五支歌》

没有电话,拿手打假电话,用配音,电话确确实实响了。

《风的另一边》确实史无前例,但只有技术和影史的意义,但完全不美。 |

|

那部Gary拍的全世界第一部双性恋恐龙电影,非常想看了。 |

|

[email protected] |

|

不肯低头的,不管是不是导演,都值得尊敬 |

|

远不如他的电影有趣 失败是一种更有趣的结束 |

![豆瓣评分]() 7.9 (560票)

7.9 (560票)

![IMDB评分]() 7.4 (5,585票)

7.4 (5,585票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 92%

烂番茄: 92%![Metacritics评分]() Metacritics: 77

Metacritics: 77![TMDB评分]() 7.20 (热度:6.21)

7.20 (热度:6.21)