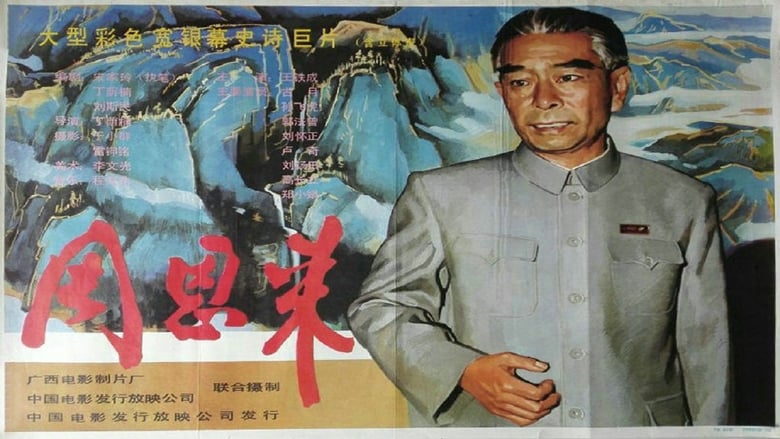

|

我在看这部影片的时候,完全忘记了是在看故事片,身心完全置入到情境当中。特别是王铁成扮演的周总理,浑然天成,达到了神与魂的一致,所有观众被深深感染,人民的好总理的形象成功地再现。我记得整个影院里一片悲声。这是中国电影史上再现领袖人物最为成功的故事片,我认为是前无古人后无来者的。 |

|

在豆瓣目前对主旋律电影莫名的普遍低分的情况下,这部92年的旧作上8分可能说明了两点,一是片子确实拍的好,二是早年的豆瓣们打分还比较中肯。150分钟片长里有着太多的内容,烈士遗孤总理义女孙维世的惨死,对贺老总“待到平稳我去西山接你”,对延安地委干部“五年粮食产量翻一翻,只要我不死就回来看你们”,太平湖边问随从“你们知道今天是什么日子吗?今天是老舍先生投湖的忌日”。来不及,做不完,办不成,可还是心甘情愿耗尽了自己的生命。质朴和克制的表演,就如总理在贺老总骨灰前那将哭未哭,强忍嘴角抽泣一样,蕴含了深情,汹涌着历史的磅礴。一部遗珠,在学习强国等你。 |

|

一朝开济老臣心,十里长街送总理 |

|

我小时候看过这部电影,非常震撼,片头音乐沉重,悲怆而压抑,影片一开始就是在那疯狂的年代,周总理就像一艘满是窟窿的破船上的大副,心力交瘁硬撑着。这样的片子,2018年是拍不了了! |

|

1、就大多数人的努力程度来说,根本就还没到拼智商的时候。同样的,就目前国内电影的质量,大多数导演根本还没有抱怨制度的水平或资历。2、至少从这片子的尺度来看,国内导演抱怨的审查问题基本都是个人水平问题,制度成了失败的借口。 |

|

太像了……太像了……到了一种甚至无法分清是电影还是纪录片的地步……王铁成的演技真的是震撼,一举一动、容貌神态举止语气步伐气度,没有一丝不是周总理本人,哭得撕心裂肺…… |

|

做得太碎了。而且这片里的政治思路让我跟的相当吃力 |

|

6/10。要在混乱的历史事件中理清总理的形象是巨大的挑战,所以事件的虚化写意处理非常重要,开头随着总理专车的视线,用红卫兵和语录广播车的符号来表现文革,而在表现文革衰落的时候,同样采用捡垃圾的小孩捡大字报这一符号代替具体解说。闪回和音响的影像语言更是准确,譬如史诗般的长征简化为几个镜头,拍摄总理在炮火中指挥镇定,表现了总理跟革命年代一样内心坚定、无惧四人帮的暗害,再如主席巡视杭州的部分,火车汽笛长鸣伴以沙沙雨声,点明了四人帮意图炸毁火车夺取政权的阴谋。总理最后的十年涉及了保护贺龙、鞍钢纠纷、延安视察、25周年招待会、抱病飞长沙等,总理用疲惫的身体抵御动荡的浪潮,迎着镜头向贺龙骨灰连鞠七躬,更将这种层层叠加的悲剧情绪推至高潮,结尾夫人在总理的额头轻轻一吻,远处钟声回荡,总理的牺牲敲响了四人帮的丧钟。 |

|

十三四岁看这部片子的时候一度哭到感冒,周总理是我整个少年时代最敬佩与爱戴的人之一 (另外还有鲁迅,杜甫和岳飞,不得不说小时候真的很刚) |

|

当周去世后,妻子邓亲吻他的嘴唇做遗体告别时我痛哭流涕~ |

|

无论怎么黑总理,无论别人说什么,他对他的国家和民族对得起这八个字——鞠躬尽瘁,死而后已!一生学习……请您安息吧 |

|

虽然被剪辑的七零八落,但对比二十年后的今天,当时的创作勇气仍是石破天惊 |

|

周总理呀周总理,你可知道,你的人民想念你——你的人民想念你! |

|

文革中的周恩来。开场三分钟妙极,从车子里看见的局部,恰好暗示了本片的结构。写人仍是从二三事原则,以小见大的典型报告文学路子;段落大都点到为止,闪回较多,感性而破碎。当然这种片子今天无论如何也审不过了,反派们戏份真的不少。视觉结构上很强调门窗台阶的权力空间,颇有看[雍正]的感觉 |

|

这电影严肃悲愤到了境界,好像在啼哭,中国传记片翘楚。 |

|

虽然手法很老,但是细节很赞,也看得出是平心静气不取巧的作品。拍者用心,观者自然也尊敬。希望有生之年可以看更多党内斗争的片子…… |

|

王铁成演出了周总理的精气神,很出了周总理鞠躬尽瘁死而后已的伟人风范。电影里采用了一部分周总理真实的纪录片片段,王铁成的周总理和纪录片的周总理融为一体,非常感人至深。这是演我国领袖最经典优秀的作品,没有之一。 |

|

中和一星傻逼狗, 电影如果再长一点就好了。 |

|

当周总理走在琼华岛上追忆着老舍跳太平湖,镜头转到《茶馆》中洒纸钱的那一幕。 |

|

就为了周恩来这三个字,当时的电影人都是掏心掏肺的在拍电影。当然,现在嘛,也有... ...建X大X系列嘛,呵呵 |

|

这个竟然不是学校带我们去看的!是我爸带我去看的!我爸觉悟好高!! |

|

建国60多年来,国际战略方向一直没有脱离他设立的框架。 |

|

加里.奥德曼的"丘吉尔",在王铁成的"周恩来"面前,绝对是小巫见大巫了。丁荫楠擅长人物传记片,他将故事范围缩小至总理的最后十年,由不同时空推进,主题与事件即可独立成章,也能根据人物视点串成一条脉络。好的传记电影正是这么做的,找到人物生命中的一个或两个时刻(两个可以辩证看),而不是全部。王铁成也运用他多年的修炼,掌握好了所有节拍、动作跟腔调,化妆亦功不可没,先有形似,再追求神似。这片其实还有一版250分钟六集电视版,方可见全貌。 |

|

学校组织的,当时老师们都哭了 |

![[己注销]](https://img1.doubanio.com/icon/up1895572-130.jpg)

|

(7/10)当年的经典片子,也就那个时代氛围允许拍了。 |

|

老特型演员是真下功夫啊!看过对应的74年周恩来总理国庆招待宴会讲话的真实视频,和王铁成老师的表演,细节之处都做了很到位的功课!现在已经不讲究了!我认为特型演员就应该以还原、相似度高为标准!讲自我发挥其实是托辞啦! |

|

看这部片子根本分不清哪些是史料哪些是再拍... |

|

作为一部献礼性质的影片,它在局限性的语境之下,能够做到有批判有理性,明里暗里各种指涉,细思之下汗毛竖立。特别是从开场直至一个半小时的过程里,影片营造了一场不断推进的政治惊悚氛围,那种摄人的力量,庞大的幕后变动,是很考验导演功力的。很多传记片的拍法几乎是把人物一生经历浓缩,从小到大记账本似的。但本片却只截取文革动乱的几年时间,以点带面,一边呈现中国经历的历史上最混乱的革命,一边是国家领导人在保存革命果实。那是不一样的革命,即便没有明说。唯一比较互斥的大概还是片尾强效的催泪纪事了。 |

|

wg可怕。。。。。没有总理后果不堪设想,总理病逝的前后瞬间汗毛倒竖,不由自主的流泪。。。。。。。。。

就电影而言,开场的总理视角和批示小平同志毛主席的远景真是太秒! |

|

电影片源声音太小。再现了总理的音容笑貌。 |

|

很好的传记片,以点带面的处理很到位,演员神魂合一。 |

|

江青,林彪…… |

|

记忆里第一次看电影哭是为了周总理。 |

|

我只能说铁成爷爷生了一张不同寻常的脸 |

|

「秋风宝剑孤臣泪,落日旌旗大将坛。」伍豪这部戏中的心境,应与中堂似。 |

|

看到总理到灾区看望群众,吃完饭,用菜皮把碗底刮一遍吃干净,还有好多这样的细节。演员可谓神似,晚年的虚弱和对民生的忧虑……归根到底,开明的政治家是不够的,需要在制度上提供最根本的保障,而历史上人性的改造计划多告破产。制度本身一旦合法化,则造成新一轮的压制,这实在是无法解决的矛盾。 |

|

相比较于当时的一系列这类电影来说,这部片子拍得还算不错了。 |

|

迄今为止最大胆的领袖传记片,对于那十年的历史运动的展现,在如今的国产片领域估计很难超越,王铁成的演技确实很还原! |

|

电影有公映版和加长版,内容最全的是电视剧版。 |

|

最近看的国产片比较多,看的国产主旋律片比较多,但大多流于说教,或戏说美化较多,唯有这一部,能够看出导演和演员对周总理的爱,对历史的尊重,尽心尽力还原那份真实的历史。影片中有很多涉及文革时政治斗争内幕的情节,真实而珍贵,更突显了周总理在那样一个复杂环境中为党为国家鞠躬精粹的辛劳。 |

|

很质朴一部传记片,镜头平静朴实,情感也自然克制,王铁成老师真是把总理演活了,清瘦挺拔,善目慈容,棱角坚毅,细节丰满,情绪动人,我也几度哽咽…总理在医院最后的时间那段拍的氛围逼真,肃穆沉重…要是修复下画面和声音,再配个字幕就更好了… |

|

不像是在看电影,像是身临其境。历史记录、很多场景都不能再复现了、再过审了,尤其林、江的桥段。跨越了一个时代,92年也成为了我们的历史,92年,南巡,人心思定,反动乱,求稳定。 |

|

1、吃水不忘挖井人。

2、是谁让总理劳累成这样?

3、为什么延安人民的生活水平比战乱时候还要差? |

|

刚刚和我爸在电影频道看的,我一直特别喜欢这位老人家,看的难受。 |

|

偶像,必须支持 |

|

周总理最值得敬爱 |

|

剧情碎片化

闪回很有趣

现在可能也拍不了这种了

叶群江青的戏格外有趣 |

|

造型还原度相当高。 |

|

一个人与一个国家的命运~ |

|

貌似看的时候还哭过…… |

![豆瓣评分]() 8.3 (2495票)

8.3 (2495票)

![IMDB评分]() 7.3 (84票)

7.3 (84票)![TMDB评分]() 9.00 (热度:0.60)

9.00 (热度:0.60)