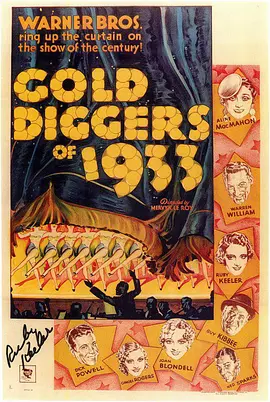

- 主演:沃纳·巴克斯特 / 贝比·丹尼尔斯 / 金杰·罗杰斯 / 乔治·布伦特

- 导演:劳埃德·培根

- 编剧:

- 分类:爱情片

- 地区:美国

- 年份:1933

- 更新:05.20

- TAG:剧情,爱情,歌舞

- 别名:四十二街,第42街

- 片长/单集:89分钟

![豆瓣评分]() 7.3 (1508票)

7.3 (1508票)

![IMDB评分]() 7.3 (13,326票)

7.3 (13,326票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 92%

烂番茄: 92%![Metacritics评分]() Metacritics: 83

Metacritics: 83![TMDB评分]() 6.88 (热度:11.13)

6.88 (热度:11.13)-

简介:看片狂人(www.kpkuang.com)为您奉上美国电影《第四十二街》的免费在线观看,《第四十二街》是对白语言为英语,属于剧情,爱情,歌舞类型,目前在豆瓣的评分为7.3分,有1508名网友参与打分,最后祝您观影愉快,本页面也会及时添加或更新本片(剧)的最新播放源。以下是剧情简介: 朱利安(沃纳·巴克斯特 Warner Baxter 饰)是一位百老汇戏剧导演,虽然已经垂垂老矣,但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧,只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西(贝比·丹尼尔斯 Bebe Daniels 饰),可惜对于富翁的付出,多萝西瞧都不愿瞧一眼,她依然痴痴的爱慕着曾经的情人。 ...... 完整简介请见下方