|

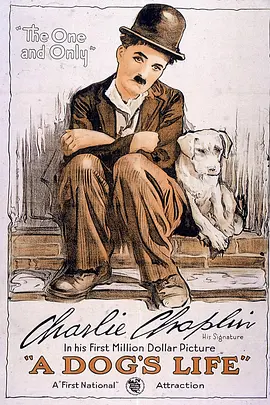

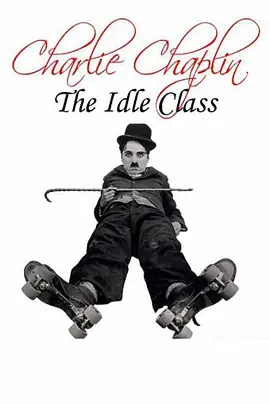

1916-07-10,街头提琴手。卓别林为Mutual电影公司拍摄了十二部系列短片的第三部。1916-1917年间,卓别林为the Mutual电影公司拍摄了十二部系列短片。卓别林曾说:在Mutual的这段时光是他一生中最快乐的日子。 |

|

超级辛酸 |

|

Chaplins Mutual Comedies #03 - 简直是后期卓别林电影灵感之源大集合:故事大背景是失散多年的母女重新找回(《寻子遇仙记》)、画家给女子画肖像(《巴黎一妇人》)、流浪汉救下的女子却爱上画家、流浪汉还学着画画想讨欢心、最后失落独自伤悲(《马戏团》)、拉小提琴屁股摔进圆筒里(《舞台春秋》)、灰姑娘大改造、躲在高处拿木棍把敌人敲头打晕(《大独裁者》)。 |

|

7。流浪汉琴手 |

|

近乎是靠巧合支撑起来的童话,以至于那份小人物的关爱与辛酸所换来的happy ending显得牵强了些。相比于后来摩登时代中前路茫茫却依然微笑着并肩向前的背影,抑或是马戏团中踢开纸团淡然地走向镜头深处的孤寂,还是少了那么几分打动人心的力量。毕竟是卓别林早期的短片。 |

|

大师的名作,不敢评价. |

|

三叶草入画认亲的戏码,且不论本身的狗血滥情,单是搁在二十多分钟的喜剧短片中它就不合适啊!篇幅太短,情节太赶,匆匆忙忙稀里糊涂就走完了,加上最后的真爱反转也是如此蹩脚,好像最后一刻突然意识到,“不对啊,我才是主角啊!”……感觉这次卓别林是真演砸了。两星半。 |

|

流浪乐手 The Vagabond (1916):https://www.bilibili.com/video/BV195411W7xH?p=68 —— 看到了一些 查理·卓别林 后来作品的影子。 |

|

Charlie loses his hat outside the bar, is seen inside wearing it, then picks it up where he lost it when he leaves. When he escapes from the gypsy, he is hatless at first, but the next shot shows the hat suddenly back in place. |

|

看到了后来一些伟大作品的雏形 |

|

你总是扮演这样的男人 可以让再困苦难捱的活着 变成温暖的生活 |

|

苦痛是长久的,快乐是间歇性的。 |

|

这算是早期制造“悬殊”情节的电影了吧,搁在当代最后回头的又有几个?转圈躲、打苍蝇、洗脸;马车逃跑那段镜头和画家回忆的转头特写。 |

|

流浪提琴手救了一位被虐的姑娘,俩人乘车流浪。路过的画家画下了姑娘,姑娘爱上画家。之后,一个贵妇在画展看到画,通过胎记认出她是自己失散的女儿,她找到并带走了姑娘,后来姑娘返回将帮助他的提琴手一起带走。 |

|

启蒙 |

|

酒馆转圈躲猫猫、小提琴泡妞、打苍蝇、happyend,卓别林早期短片,颇具实验性的桥段。距今超100年了! |

|

结局还是有些理想化 |

|

3.5。喜欢拉小提琴的流浪汉男主与被虐待的女生一起四海为家抱团取暖的生活,以及女生被贵妇发现是她失散的女儿后将男主一起带走。一些笑点还是比较好玩的(比如女主应和着男主小提琴声洗衣服那段),有几处深焦镜头也用的不错。 |

|

英雄救美的套路故事,但因为卓别林用尽全力逗女主笑的样子实在笨拙可爱,所以加一星,结尾反转的同时也是皆大欢喜。 |

|

卓别林长片故事雏形 |

|

本来以为会是和《流浪汉》一脉相承的结局,没想到,卓别林给了自己一个幸福的结局。 |

|

终于等到一部可以上星的了。这部有了一个主观镜头,叙事技巧也明显提升了。最后的大团圆恐怕不是卓别林的脾气 |

|

街头琴手流浪汉,琴声勾搭小姑娘。 |

|

2013.03.24 |

|

难得的卓别林如此好心肠,虽然一开始别人演奏他来收钱有些耍小聪明,后来从恶汉手中靠一支木棒救下富人的女儿实乃英勇之举,并且这一切都得到了回报,真爱的回报 |

|

2001 好像看过。。。 |

|

卓别林早期电影故事似乎都很弱,这部有点像寻子遇险记的套路。打晕众人一节在从军记中也有。那儿更好玩。另外,卓的小提琴修很高,和爱因斯坦合奏多好。 |

|

难得有个好结局 |

|

Decision decision |

|

没那么有意思 |

|

有情人终成眷属还是喜闻乐见的 |

|

乐手,追逐,救人,遇到真爱,吃醋。每一个情节都像是卓别林。看的是少了十分钟的版本,应该是个悲剧……小人物的喜感,卓别林的人物总是充满了忧伤,一个乐观真诚的人 |

|

绿 |

|

摄于1915年。这是卓别林在1919年自行斥资建厂成为好莱坞第一个独立制片的艺术家之前的作品。从这部影片开始,流浪汉不再单纯的挨打出丑,而是表现更深沉的情感,体现现实中无处不在的小人物的悲剧生活。再仔细注意下字幕,"This is the life!",这就是生活,深刻而无奈。 |

|

结尾稍弱,但这可能是卓别林早期将动作元素与叙事结合得最妥帖的一部作品,也可能是最重要的一部。 |

|

已经有卓别林标志性的“两人打架,第三人遭殃”了。 |

|

只要有一颗绅士的心,流浪汉也能有春天~ |

|

有The Kid的风范。 |

|

这部印象很深。这样的男人值得跟TT |

|

卓别林的严肃剧情片,温情和才华。 |

|

剧本差了一些,有几段的编排还不错,加入的音乐元素很好 |

|

无厘头 |

|

依然是卓式小人物喜剧,这次的结局是好结局,还不错 |

|

一技之长,一场邂逅。 |

|

你不用學畫畫 小提琴已經足夠浪漫🎻 |

|

错误的相遇 |

|

好了好了,真的要开始干活了~~~ |

|

卓别林11。为什么要画画逗她笑呢,你忘了是靠什么吸引她的了吗? |

|

真不怎么样啊,有不同意我看法的欢迎来给我讲解一下。大多数场景变成了空旷的室外,开阔的空间缩减了喜剧性,个人觉得小空间更具张力和放大力。卓别林很有意思地是他喜欢表现一个人从参与者变成旁观者,本是一个被攻击对象却突然跟着别人围观起混乱来了。这个故事像童话,完全爱和给予。 |

|

很普通啊 |

![豆瓣评分]() 8.4 (1608票)

8.4 (1608票)

![IMDB评分]() 6.8 (3,130票)

6.8 (3,130票)![TMDB评分]() 6.69 (热度:8.21)

6.69 (热度:8.21)