|

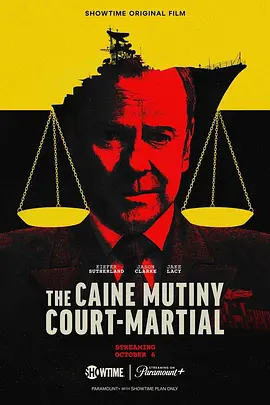

大银幕。片子不想评了。只能说《饥饿》《羞耻》有多么才华横溢,《闪电战》就有多平庸陈旧。很遗憾曾经最强的当代电影作者在拿到学院最高荣誉且成功跻身主流之后便一落千丈了,再不见其作者性的神圣火花。不敢说麦奎因才气尽失,但至少他已不复从前了。2024.10.9号@BFI #LFF |

|

影史上以儿童视角表现的战争片经典太多了,而本片除了声音设计以及Hans Zimmer的配乐之外,只能算平庸。无比怀念那个拍出《羞耻》的麦奎因 |

|

大轰炸期间的回家路和工人母亲双线,故事和非线性实在没啥意思,老汉居然写了不少恐怖片音乐 |

|

视听语言不错,特别是几场大戏的处理,偶尔有惊人妙笔,但是整体平庸无聊到糟糕。老掉牙的家庭人员设置,孩子莫名其妙的动机,莫名其妙的灾星一样的体质,过多的种族平等元素。很难想象1940年一个非洲来的黑人在伦敦当上了警察,还能在避难所教育歧视中东人的英国白人说人人平等?最后看孩子和罗南废墟里相拥,我觉得我看了个《唐山大地震》,这片子说是冯小刚和管虎拍的我都信,很难想象这是拍过《羞耻》和《为奴十二年》导演的作品。 |

|

还不如一些颁奖季八股文。罗南可有可无的戏份,建议告麦奎因诈骗 |

|

游记式对战争的切入实为细致,从边缘到大众,但连战争的危机都很难消除人和人的壁垒 |

|

6.6 关于回归的逃离,重返主流的麦奎因通过个体的视角逐渐构建出闪电战时期伦敦地下的浮世绘,一些旧调重弹,一些新的想法,最大的问题在于属于孩童的视线几近缺失,而麦奎因也志不在此,真正美丽的片段都处于情节的间隙之间:吞噬一切的火蛇,制造炸弹的女工,直至死亡才停歇的舞会…一种残忍的诗意。(罗南美神啊啊啊啊啊) |

|

Rita哪怕丢工作也要找孩子那幕,本该是个情绪爆点,但突然念头会岔到,Ronan比整个厂的演员都有钱啊,确实没什么好在乎的。演员是喜欢的,但出戏也是频繁的,因为始终太安全了,母子俩一定是安全的,甚至残酷都不太多直面半分,最后一幕尤其凸显人造布景的刻意空泛。很多议题不断被点出,但也就是buff叠加的算计而已,很多角色甚至还没完成价值陈述就断了尾,最急功近利的是黑人警察在避难所的演讲,虽然这是我们希望的平等与和平,可种族歧视如此严重,一点可信度都没有。(Christopher Chung可以嘛,跟Lowden夫妇都有合作。) |

|

要正视历史,而不是通过黑化来美化历史 |

|

黑人耶稣 |

|

不知怎么一直在想cecilia的绿裙子 |

|

Steve经过了电视剧、纪录片还有各种不同形式的项目,终于再次回归剧情片;但给人最大的感觉是很“生疏”,因为它不能真正将自己可以拿到的材料与被交付的野心,得到更为落地的执行。虽然是对战争非常真实生动的描写,但大多数角色的可有可无,欠缺重点仅是视听上的轰炸都有些空洞。如果背景是“这么多年”,会很难不觉得成品居然就是这样…看来间中所有的猜测、拖延和新闻,居然都是真的。 |

|

除了过于直白喊口号的散乱的样板戏电影剧情片段,其他都突出体现Steve McQueen高超的导演才华,他就算在奥斯卡公开再跟同行翻脸多少次我都愿意看他的戏。如果说剧本是极简故事主线配上奇幻桥段去主动远离现实主义风格,拉升到某个形而上的层次,那么视听组合就是在维持类型片风格基础上成功做出了有限而有效的创新。McQueen有化腐朽为神奇的功力,同样一场戏让普通导演拍就是平平无奇,他就能用各种电影语言的组合从看似无聊的情节里慢火炖出味道,眼睁睁看着他在你面前变戏法你就是不知道他怎么做到的。看看人家的贼多高雅,平时玩的是斯诺克。 |

|

端庄流畅的英式大制作,就是少了些棱角,多了些说教,黑人警察的训诫宣言和夜总会废墟里取闹两段没必要。 |

|

借黑人混血小男孩视角展现伦敦被轰炸的另一番景象。被遣送的小孩子们,伦敦地铁里躲炸弹,在歌厅里歌舞升平的有钱人,趁机捞一笔的小偷团体,想举报他的白人居民,一片废墟的家园,仿佛一场伦敦浮世绘,展现了众生相。小男孩有点儿阎王的感觉,所到之处,寸草不生!能看出当时黑人被歧视的严重。爸爸妈妈正常的情侣交流,被白人嗤笑,爸爸只是维护妈妈,爸爸就被遣返了。小男孩会遭遇同龄人的歧视,黑人没爹刻板印象+1,小孩残忍刻板印象+1。好心的黑人片警。助纣为虐的黑人女孩儿。当然还有善心温暖的妈妈和姥爷。妈妈工厂唱歌好美,西尔莎就是太全面了!这部可以提名女配角。西尔莎2024年三部电影,都挺黑人友好的,都有跟黑人的对手戏,两部里演了情侣,黑人演员也都有精彩表演,不是白人陪衬那种,让我想起爱尔兰人是白人中的黑人那句话。 |

|

政治意义先行设计的主旋律电影总是消隐虚假符号之外活生生人物存在的迹象,steve mcqueen如此难以被杂音盖过的作者性被白人伪善的种族平等示态彻底匿迹,刻板浮泛的战争疮痍大时代背景由混血儿童的dickensian冒险生硬目睹连缀,除去各色历史课本橱窗过眼式平扫而过的标签脸谱没有一丝对真实个体流离际遇的关怀。似乎导演和主创尽在毫无感情地填充这个姿态挂帅的命题,这也因此解释了陪衬母子主角的每个角色都是随机凌乱地摆放,仿佛ta们是是因着历史和种族课题的算法正当性现身于此,而非叙事的内生需求和写作必然。一次影像的溃败和败北,更危险的是它传递的过时种族融合和女性赋权情节剧所服务的是白人群体沉湎温和无害平权展示的自我陶醉,却无法钩沉重塑半点被主流媒体选择性逐入次席的英国少数族裔视角的二战平民生命史。 |

|

#ZFF 20

男孩的游历故事线试图描绘大轰炸期间伦敦及外围地区聚拢而又分裂的众生相,但种种议题先行,杂乱无章地覆盖了男孩最重要的“回家”的人物动机;而母亲的故事线又被闪回填充,无法做到与男孩故事线相向奔赴或形成双螺旋上升。剧院与地铁几个场景唯美而饱含对伦敦这座城市的情绪。 |

|

美好的东西破碎总是令人惋惜,感觉导演很擅长表现美好以及破碎之后的反差,温馨的房子里感觉很绅士整洁的祖父在弹钢琴,小猫静静地趴在他的旁边,妈妈和儿子躺在床上玩“击鼓”游戏,那种互动感,亲密感让人无比留恋着迷这个充满音乐氛围的房子……到影片最后,小男孩看到破碎的房屋,废墟中的祖父,惨白的母亲,他找到了自己的小猫,喊它olly ,旁边救它出来的消防员说“哦 这原来是你的名字”……还有中途躲避轰炸时小男孩蹲下来哄他的小猫,说不怕了明天都会好的,我们明天还会都在一起那段也让人很动容……影片隐晦的通过偷遭受轰炸死亡的上层社会人士的珠宝,表达混乱之中等级社会的依然存在,下层的小偷在死人面前模仿他们如何谈笑风生……充满细节,感觉是一部投入情感,感性的力量的电影,很打动我,我现在走进伦敦地铁还会想起电影细节 |

|

5/10。不断强调轰炸惨景的麦奎因这次煽情失灵,叙事失焦,众多人物都没有人物弧光,但开场非常特别,面对建筑火灾的消防员被水管喷出水柱的喷嘴打晕,然后它肆意地扭来扭去,其象征意义是:英国人在与灾难战斗时,也在与内部的危机战斗。正如轰炸期间民众以反抗政府的方式,强闯被关闭的地铁站,当乔治跳下行驶的火车,在购物中心的橱窗里看到殖民者的形象,和发现他的黑人宪兵制止了避难所内的种族隔离,而另一边,战争也创造了变革机遇,乔治的女工母亲有机会听到侏儒症社会主义者的地下演讲,能够与有色人种充满情谊地跳舞,当然也有反面,那是教唆乔治的台球馆混混,去洗劫并嘲笑咖啡馆里穿着富贵的遇难者,阶级之间的对立被战争放大,但就在最后关头,乔治从水淹没的地下救人,结尾镜头俯瞰冒烟的城市瓦砾,切入了雏菊的黑白画面,隐喻情感的治疗。 |

|

混血小猴子的逆反惊险之旅 |

|

罗南是很美啦,但本片主要还是以儿子小男孩的视角展开的冒险,从中穿插母亲罗南的过往。怎么说呢,这类片子这些年也上了不少了,没啥突出的亮点拍的有点流水账,而且罗南在大家印象里好像还停留在年轻小姑娘上,和儿子还有小女孩在一块给人感觉就像一个大朋友和小孩子互相玩耍的感觉。本片的视效和音效倒是做的还不错。 |

|

Blitz(伦敦大轰炸)一词取自德语Blitzkrieg(闪电战) 妇女团手搓阿马托 肤色没有为故事增色;罗南唱起来立马想到她要求浴室Shallow二重唱被拒 |

|

平庸得可怕,视角剧作一路都无趣至极 |

|

匹诺曹都上颜色。。。这政治正确。。。英国人,可能吗,魂断蓝桥黑白配?算了吧。。。 |

|

harrison only appeared like 2scenes 3 mins |

|

谈到1940年的英国你首先想到什么?~~~好,现在把这第一个蹦出脑海的事情去掉,其次你想到的是什么?是不是颇为模糊和不确定。这,正是我们的问题。电影本身而言,多次闪前和闪回极其关键,这也证明了为什么所谓“五分钟讲电影”有时是无法传达艺术本身的魅力的。所以一定要亲自去看。 |

|

恐怖故事:罗南已演妈,我还未成家🚬二战+儿童+黑人,元素很齐全,但是很平庸。 |

|

一流的视听,让人有一种非常classic的战争电影的观感。但故事实在有点撑不起来,母亲和儿子两条分线故事也失衡严重,儿子所经历的战时历险旨在呈现出人间百态,但每一段都非常仓促且肤浅,没有一处可以打动人,几乎成了流水账。 |

|

Please look after this child! |

|

这是要描写闪电战时期的英国百姓面面观吗,我是抓不住重点,东一榔头西一棒锤的,还必须来一点“有关黑人的那些事”,mcqueen这个有点莫民,不太懂拍来干嘛的。 |

|

如果不是罗南,这个鬼片子怎么看 |

|

伦敦二战大轰炸期间疏散儿童到乡下,男孩跳下火车回家找妈妈,回城迷路找不到家,被黑帮控制偷东西幸好警察救了他,最后成功回家。剧情平庸。 |

|

本来蛮期待,看到评分降低了期待值再看的,看完了其实我个人的观影体验是没有很糟糕,还是值得一看的 |

|

建议改名为死神来了 偷跑的小伙伴为了叫他被火车碾死 想送他回家的警卫死了 在火车站睡觉 车站发大水 终于回家了 家被炸了 |

|

太无聊了,除了看罗南当妈,真是一无看头。 |

|

不如Jojo Rabbit的文本讨巧,基本是史蒂夫·麦奎因这几年正常发挥,后方战争视角下自觉的种族叙事。弱化了类型设定,滑向传统的四平八稳drama范式,无惊无喜。 |

|

战争躯壳下的逃亡,这件事抛开大背景,如今也是会发生的。并没有什么亮点,孩子性格勇敢独自穿越千万里回家,这与战争并无太大关系,过程中历尽艰辛,是在任何时代背景下都可以创造的!片名《闪电战》并不贴切,一如我上面所说。

远景传递着战争的悲怆,叙事穿插,用来交代背景与人物状态。西尔莎·罗南今年两部影片,这一部还算勉强,关键是意义不大! |

|

铺张浪费的程度远超预期。松散的事件间隙,抒情段落总是来得猝不及防,像一场走马观花的战争纪念馆之行,所有无效的调度如同举着小旗的导游迅速带领游客完成讲解任务。 |

|

史蒂夫麦奎因这回拍了个温吞的当代苦儿流浪记般的故事。那个灌水的防空洞很难不让人想起《赎罪》,原来罗南的罪还没赎完啊。 |

|

对历史题材 还是要多点尊重事实. 二战时 英伦街头的黑人就比白人还多了. 对伦敦轰炸事件就这般轻描淡写一番. 少数看点 一是炸弹空投而下的片段后切换到觥筹交错的宴会 二是小男孩从躺在睡袋看天空轰炸机略过然后起身一路小跑到地铁站 三是罗南为数不多的登场. |

|

又平又寡淡。花着大笔的预算拍出最没爆点的大场景。作得要死的小男主看得令人生厌。到了后面直接就是苦难的堆砌。黑人警察在防空洞发表平权演讲的时候绷不住了。脱离现实的无聊的黑人冲奥八股文电影能不能别拍了。 |

|

【3】一个男孩的回家路。拍的很不像电影,而是广告片。我无法理解电影中那些突兀的快闪后清晰的花的剪辑作用是什么,剧本本身就是极为勉强的套用了公路片,更甚的是麦奎因到现在还无法跳脱黑人困境的叙事中,尤为在本片更甚。已经把二战,黑人,女性,自由叠加成这么buff了,却激发不了一丝情绪,就是失败地很彻底。难怪威尼斯,多伦多不要,本就是网大水平的电影。辛苦罗南和小男孩了。如此这般的无语。 |

|

男孩视角下的建筑废墟,让我想到了《德意志零年》,但太过戏剧化的剧情发展又让它一开始就偏离了现实主义的方向。战争大背景之下,想要塞入的东西太多太杂:种族歧视、骨肉分离、劳动妇女、政府的不作为、普通群众的苦中作乐,没有一个足够深入。一张黑白花田,一个仰视视角的空中炸弹,这反复利用的突然转场给我看乐了,这是被什么短视频剪辑刺激到了吗? |

|

四平八稳的庸作,对麦奎因来说近乎直接宣告了自己职业生涯巅峰期已然落幕。 |

|

好几个场景拍得挺好,但串联起来非常散。要是压缩成George逃回伦敦后那一天的故事,可能会好一些,背景故事可以放在对话和回忆里。 |

|

这是ai剪辑的吗? |

|

在一部反战电影里只觉得歌还行,就没了,太太太无聊了,甚至还是个“小英雄”的故事…… |

|

编剧该被打PG,浪费我西尔莎的天赋,浪费这个题材。 |

|

【D】 |

|

就...怪难看的...小男孩不真不讨喜 |

![豆瓣评分]() 5.4 (1400票)

5.4 (1400票)

![IMDB评分]() 6.2 (16,004票)

6.2 (16,004票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 81%

烂番茄: 81%![Metacritics评分]() Metacritics: 71

Metacritics: 71