|

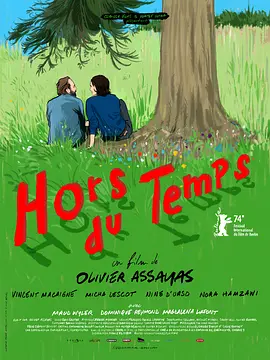

【4+】特鲁埃瓦突然转向忧伤?数次长时间对谈后,男女主人公也是长时间处于表露情绪的状态,可以称为情感上的真实,意识到这种真实后,忧伤,无可避免的忧伤袭来,因为再也回不去了。 |

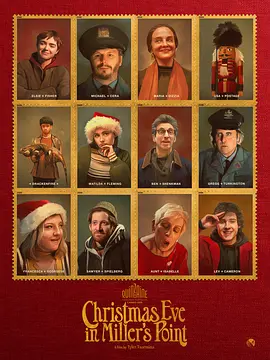

|

还算有趣。画要倒过来看才能看到线条,爱情同样如此,需要陌生化,才能见到真貌。 |

|

当然是电影人的电影,因为卡维尔的平等哲学始终是特鲁埃瓦的灯塔(尽管本片从未成为一部真正的神经喜剧),“重复”也不如说是“排演”,影片因此展开为一场持续的表演实验,他令人工情境的表演和日常表象的表演穿插,也预示着所谓“戏中戏”的生活和人物自身的生活的绝不分离,因为电影从来不是能轻易“出戏”的剧场,而日常生活也从来不是想象力匮乏的庇护所,因此无论是真是幻都不可能被扁平化,而是被抬升到同样的地位。霍纳斯和伊萨索,当代电影最出色的合作伙伴之一。 |

|

由监视器画面实现影像层级跃进后,电影恰如其分地进入到情节中,导、演关系与主角间的情感关系实现了紧密的共振。很喜欢导演在其中处理的影像位置,既是两人关系发生的记忆起点,有是关系结束的工作纽带,然而电影又只是电影,结束了,并不会改变什么。非常轻巧。 |

|

8.0。從八月來到九月,在一片夏日將盡的輕鬆氛圍中,Trueba用看似漫不經心實則精巧靈動的劇本結構和台詞設計,實現了線性敘事中時間與情感的回環。他以分離的紀念派對寫關係的重建歷程,邀約和以生活為藍本的影像創作均獨自形成小單元,並在不斷的重複與變奏中悄然改變著預先張揚的結局走向。日常的連續性與影像的片段化在多個層面碰撞出四射的火花。 |

|

数次落泪,情感和形式的双重扣合。情感基调上一度想起《小索朗日》,主角们在面对必然结局时的镇定和淡然,同时既是现实、符合自身观念的,又是强装、令人隐忧的。在重复的解释、邀请过程中,自身的精神需求和情感立场被逐渐确定。从形式上来看,在电影的内部,导演身份的自反设置,拆除了通常情节剧的情感发力点(我讲的故事不过只是电影的桥段),为电影带来表面的“镇定和淡然”;而在外部,身份的置换却成为了最动人的。他们的热恋我们已在《八月处子》中感受,而在这114分钟里,我完全相信《你们会回来》是Jonas和Itsaso为我们带来最诚挚的“分手派对”。 |

|

故事里的派对发生在9月22日—夏天的最后一天,我在9月23日晚上去影院看了这部电影,还是有一点《八月处子》的影子,仿佛是在马德里季节转换中所延续的故事,电影主线与女主角所拍摄的电影形成一种微妙的呼应,一个想要线性叙事的故事,最后却仿佛变成一个圆满的环形。而这桩事先张扬的派对,到了最后,那句黑屏后的“Viva los novios”似乎是个意犹未尽的注脚,当我们在庆祝分别时,我们到底在庆祝什么?而Fernando Trueba原来真的说了启发了整部电影创作灵感的那句话。 |

|

#77th Cannes Quinzaine# 8.5/10 复调式的抒写,由此在关键的环节重复,或者说是对于悲伤的排演。情绪永远是暗藏的,渐进在一切的表情与眼神,然后在欢愉间毫无征兆的浮现,破碎。“为什么不吻我?”,然后我们就接吻,做爱。 |

|

2024/5/7 @Unifrance 不知道是不是因为文化刻板印象的问题,感觉西语掉书袋就是没有法语掉书袋(《将来的事》)自然……开头以为是《完美的离婚》,后来发现是一部女导演和男演员夫妇组成的元电影,内外层的界限被模糊,甚至他们分合也同步电影的走向。最终我们发现这也是关于一位女性“导演”自己生活和情感的电影。只可惜在巧思之外,似乎并不真正具有打动人心的情感力量。 |

|

应该给那些入选戛纳却缺乏微妙、浪漫、幽默和紧张感的电影设立一个特别类别。或许还能评选年度最不性感的亲吻场景。 |

|

我们要如何向朋友证明我们即将分手,要如何同亲人否定我们会重新相爱,更重要的是如何跟自己论证这是深思熟虑的决定。戒指已经从无名指换到了中指,这场派对也已经准备就绪。难的不是通知度假回来的邻居,提供给我们场地的父亲,甚至是那个每次都来修理水槽的工人,难的是再也无法买来不会拆卖的沙发。 |

|

【PYIFF8】【“站台”露天剧场】打着所谓“爱情”的旗号进行招摇撞骗,同样的话语重复到无穷无尽,难道是对社会的调查问卷?《现代离婚故事》的极端反面教材,虚假、漂浮。 |

|

轻盈而有趣的复婚喜剧元电影,请问哪里可以买到片中的伯格曼电影宇宙塔罗牌? |

|

从未见过如此悲伤的特鲁埃瓦,一反其作品序列中的轻松愉快,结构或许也是最复杂的?在电影中拍电影,将现实映射入电影,非常轻巧的处理。缺憾即是在情感与结局均确立的情况下,没有进行过多的延展。太难过了 |

|

片中对他们戏中戏的影评也适用于本片:“太长带来的问题是重复性,你不知道这究竟是个线性还是循环的故事,好像处于两者之间”。分手派对本是个有趣的引子,却把大部分篇幅花在了他们如何逐一告诉朋友上,每个人听完无非就是惊讶、觉得荒唐,重复太多遍了(可能因为我本来也不喜欢欧洲人一点小事说个没完的社交习惯),而对于十几年亲密关系结束的反思、摇摆、痛苦撕裂却很少呈现,拍了一下一起去看了个租房就没下文了,没有其他未来他们将如何各自生活的呈现。女导演+男主演的性转电影夫妻档很新鲜,但对于这种关系的挖掘以及和戏中戏的互文浅尝辄止,总之觉得有挺多遗憾的地方。觉得那个伯格曼塔罗牌不错。 |

|

戛纳看后又详细拉片式看过两遍。 |

|

戏中戏中戏,但是太多重复还是显得有些冗余和拖沓。 |

|

一对电影人要从“分手”中汲取出一部电影,这何尝不是一种“贪念”?所以“电影”以如此方式显现了,代表着一种“我们总能从失去中获得什么”的偏执。电影也以此迎来了加倍的失去,如此体面,也如此令人感到遗憾。因为作为影迷我们都会不禁追问:生活里那些被剪去的“废片”和“残片”都去哪儿了?也许那些“不在场”的爱情片段,才是真正的电影。 |

|

喜剧片从头到尾都没让我笑差评,我的笑点超低的,现场观众也没人笑。故事过于散乱,围绕分手这单一事件,但却没有一个总体视角,观众根本无法进入这部电影,看似纯客观的记录一桩不合常理的计划,但是结尾确展现了抒情式歌颂?观影过程一点不有趣,这是这类电影能够出现的最大的问题。 |

|

属于我最认真讨厌的一类电影:台词信息密度极低,“麦高芬”无聊(分手派对很稀罕吗?),迷影梗植入浅显生硬,基本功不够拿解构当噱头,制作所谓“元”电影,如同MasterChef上选手解构提拉米苏一样外强中干无聊;是那种打高分又因为没看懂或者没那么喜欢而不情愿,打低分又担心被同行瞧不起,QNMD,一星。 |

|

【6】当然是有趣且轻盈的。但我对这个电影喜欢的点反而是片名的“分手派对”在电影中找朋友们聚会那些片段。等到后面揭示戏中戏,元电影的时候就发觉无趣了。它把恋爱拥有变成一场狂欢的告别式进而证明它的热烈,最后却用大量的影迷梗自圆其说它的单纯。文本和结构力度更加精进了,但自由的情感也肯定少了。 |

|

【8.5/10】仪式及排演是最安全的假面,但我仍在期望重复的持续,心碎,或许我正在干同一件事 |

|

I love the abstract idea far more than the particular film. |

|

形同儿戏。。。 |

|

【B+】特鲁埃瓦对于日常生活的触觉,以及如何不喧宾夺主用结构形式推动触觉,我们已然熟知。因此巧妙的是,穿透“元”的层级的第一刻不是因为台词或是摄影机,而是透过电脑屏幕,以最抽离的方式确立“身份”属性。而实际上,所谓“重复”’便是拉回拉扯的投入与抽离中确认爱的感受。在一万次的强调中排演“分离比结合更值得庆祝”,只因分离的分量因爱而体现。 |

|

too much repetition |

|

5

洞悉了一些生活的真谛并自觉在结构上动工,以重现对生活的知觉,通过重复、循环、排演 |

|

在我看來 因為他們沒有本質的衝突所以能破鏡重圓 能領悟這種重複之愛.. 但影片大部分都在重複的外宣實在太刻意了.. |

|

当派对在即分手越近的时刻,爱的初心方显现。一再的重复和身边人说分手,后面都跟着“我们挺好的”。最先提出“分手派对”理念的父亲,也会想办法让女儿改变想法。爱上这个导演了。结尾女主打开昔日的巴黎之旅拍摄素材,我都惊了,从蓬皮杜中心到圣母院,再到蒙马特墓园的特吕弗之墓,这不也是我的足迹吗,尤其是他俩找特吕弗那里,不也是我的找来找去终于找到的样子吗。 |

|

#BIFF 「重复的爱才是真正唯一幸福的爱。就像回忆之爱一样,它没有希望的不安、没有“探索”的使人焦虑的冒险性,另一方面它却也没有回忆的忧伤,它有着“瞬间”的至福的确实性。」 前半段大量重复讲述「分手派对」的观念,即使是有意为之,仍显枯燥。片中片的结构也非完全必要,倒是克尔凯郭尔的这段重复了三遍的名言比较耐看。 |

|

既有情感之间的拉扯,也有电影与现实的拉扯。当一开始的简单交汇随着时间流逝变得愈发紧密,被听觉或视觉构筑的单一情节便逐渐内化,与戏中的电影产生共振,直到情感的表现和电影的叙事在模糊中也内化成对爱的关系的剖析。但即使如此,我们在模糊中依旧可见到前进的步伐,也是从发现那一刻起,悲伤才慢慢显现 |

|

8.4 电影的时常介入,虚构的微小形式完全被置于日常情感的缝隙之中。最后那个吻,也仿佛影史经典爱情电影的重现了。碾压《伯格曼岛》之类的。 |

|

看了半小时就想溜,最后看了40分钟溜走,40元的票价就当是给江南分馆的空调费吧。喝的第一杯也是最后一杯Cotti咖啡。瑞幸甩它十条街。 |

|

关于不相爱的阐述是为了论证相爱,关于分离的排演是为了继续在一起,当戏剧与生活如此巧妙地切换,真实仿佛被切割成了一场场测试,你会发现信手拈来的日常片段仿佛畅游在真空的乌托邦中,却又在某一刻与现实轻盈地接轨。很难见到如此契合而平等的关系,让人羡慕得五味杂陈。3.5. |

|

本来想多写几句,但在短评中读到很有共鸣的一条,同意这位网友对于这部影片的全部观点,我想我就没有进行重复的意义了。但我还是会把这个点子记下来,带着这部电影观看后的遗憾,发展一下我自己的想法。 |

|

重复带来安稳的同时也带来无聊 |

|

是个寻找爱情新鲜感的故事,只是方式有点偏。娱乐圈内同事&恋人这种关系往往特别黏着,不破不立。 |

|

爹地的理论,克尔凯郭尔的重复理论,奇怪的镜头,不按常理出牌的杂糅镜头,喜欢“回忆之爱,重复之爱”的念白,想拥有离了丽芙·乌尔曼的伯格曼塔罗牌。循环与线性,戏中戏,一种处于模棱两可的电影(幻觉),结尾停在分手派对与停在热恋时分似乎没有区别更加深了这种感觉。 |

|

#ICA #二刷#16072025 二刷感觉更喜欢了,不论是模糊的处理,还是二人的关系,拍摄时对台词的思考,需要分的书籍,巴黎的回忆还有那伯格曼塔罗的未来,一切都似乎趋近于平静。#BFI #LFF #一刷#21102024 长评-模糊的戏中戏。满喜欢这部作品的,电影以一个分手派对的点子出发感觉整体的风格是杂糅了很多导演的作品,神经喜剧的诙谐,伯格曼式的家庭表,阿巴斯那种模糊现实与虚幻的界限,还有侯麦电影色彩和那种叙事模式的使用。片中出现了大量的其他电影的元素,一幕身上行驶的小车也很熟悉,感觉出现在捷克的电影《金发女郎的爱情》中,同时二人裸体背对着镜头的那段戏的角度也跟《金发》中一样,视觉很多刻意化的视觉呈现感觉是为了提醒观众戏中的设定,那种僵硬的摇镜头,镜像正反打的跳轴,奇怪的角度。 |

|

最后捂嘴到乐队演奏那个转场还不错。#BJIFF2025 |

|

搬家的时候男主一直试图悄悄塞一些东西给女主,“这个你都不要吗”,以这种状态分手其实好伤心的吧,别分了。但气氛都烘托到这了不分真的好吗😂 |

|

重复的喜剧,爱的喜剧。存在于准备中,结束于开始时。巧妙地剪掉了关键的一瞬,“他动情地移开了视线”。Trueba依旧感人。 |

|

分手、仪式以及拍电影对于这段关系的重新拆解,除了元叙事的亮点之外但还是寡淡。 |

|

会反复的是人生,但是不一定是电影。看了三天才看完。 |

|

第8届平遥·首映。77届戛纳导演双周欧洲电影奖。很不错的套层结构,干脆的开篇与结尾,我们不需要知道分手的原因、不需要知道分手后的生活,就如“伯格曼”塔罗牌的过去与未来,我们只需跟随男女主一起经历这一过程的体验就好,一段治愈的体验。 |

|

元电影,模糊戏中戏,有想法,但过于话痨有点消磨人的耐心 ,尤其各种重复反复的讲述分手派对的概念让人无聊~ |

|

就和片中把画倒转才能凸显出线条一样,一场关于分手的提前演练也有助于重拾爱情。导演用重复到近乎枯燥的场景诠释那句“与其庆祝结合,不如庆祝分开”,算是当代人为失恋脱敏的方式,伯格曼的塔罗牌,特吕弗的墓,诸如此类的迷影情节增添了些许浪漫。 |

|

戏内还是戏外,线性还是循环,或许都不重要。重要的是那普世的情感,和忧伤的甜蜜。 |

|

#8thPYIFF No.4 不是单纯的重复,而是复调,无论是前后屡屡喊出一样的“我们将举办一个分手派对”式的模仿复调,还是影像层上叠加着的元叙事这样一种对比复调,均有效地将这一简单的爱情故事玩得丰富。而当观众厌烦之时,导演借助角色之口说出了“这不是一个循环叙事,而是一个线性叙事”之后,凝聚起来的“爱”顿时倾泻而出——为什么你不吻我。然后我们接了吻。 |

|

感觉剪辑台上回顾恋情和人生有些过分冷静和客观,以至于“流露”和“掩盖”之中更多倾向于后者的情绪,稍微没那么懂和get这样的片子。或者是会在想两个人的时间不应该成为单纯一个人的游戏吧。 |

![豆瓣评分]() 7.0 (1375票)

7.0 (1375票)

![IMDB评分]() 6.7 (697票)

6.7 (697票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 92%

烂番茄: 92%![Metacritics评分]() Metacritics: 77

Metacritics: 77