|

@CannesGTL 本质上,拉索罗夫与主旋律电影分享着同样的创作逻辑,都是从意识形态的立场出发,缺乏叙事和美学的耐心和才华,用假的不能再假的情节和人物,来喊政治口号。这里,看不到电影,只剩下僵硬政治,然而“重要的不是拍政治电影,而是如何政治化地拍电影”。 参考我四年前对金熊奖的评价。 |

|

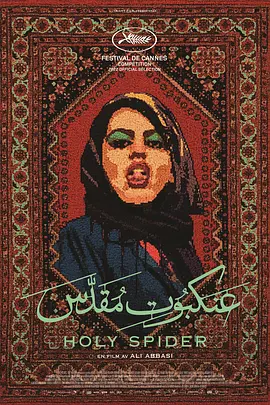

振聋发聩。在这部电影面前,所有恐怖、惊悚、暴力电影都变得如此温馨。它不仅指向日光之下明目张胆的恶,也指向每一个人内心幽微之处最深不可测的恶。区别于传统的反杀类型叙事,我们得以清晰地看到母女三人是如何摆脱暴力的思维范式并借由其反噬性推翻威权的——以虚假顶罪证明审讯的失效与讯问者的无能;以响彻黑暗的歌声宣告暴徒道德正义的虚伪与对诺言的背叛;以偏离目标的击枪让暴力如回旋镖般杀死施暴者,并指向他们所信仰的真主,那必将降临的天谴。 |

|

想染蓝头发 想涂指甲油 年轻一代的想法已经不一样了 你还不明白吗? 喇叭呼喊的爱不是企图唤醒 而是捕获威权的陷阱 正如威权也以爱作伪装 |

|

前面还想夸一夸 但影片到了第三幕简直一泄千里 完全不顾剧作 人物动机 为了批判而批判 政治表达直白的令人发指 前面把短视频剪进去我忍了 最后弑父完还要再来一段混剪 真是脱了裤子放屁 也不顾剧作结构 同学线说没就没 全片最重要的寻枪线影片中段才开始就算了 问题是割裂感严重。我本来还挺喜欢前面对于社交媒体对革命的推动和既得利益者对制度的维护的描写 但后面就没有了。

抛开场外因素 电影不行就是不行 导演有个人表达很正常 但绝不能因此就有同情分 |

|

餐桌上那场戏太棒了,女儿的追问,父亲对权威的维护,针锋相对。最后的结尾,那一枪的安排也非常棒,不是朝着父亲开,而是朝着他脚下已经摇摇欲坠的黄土开,然后父亲随着这些黄土被一起埋葬,这些老旧、落后、野蛮的东西就该最终被埋进废墟。 |

|

一部已完成的伊朗电影,真正有蓬勃表达欲的还得是第三世界,发端于街头小视频又最终不得不回归于上街的大电影。 |

|

B+. 谁能想到,这才是本届主竞赛最恐怖的惊悚片。从激昂的政治辩论出发,逐渐伸出精神控制的窒息触角,并在第三幕急转直下变成《闪灵》般的噩梦逃杀——不再是对“当铁拳砸到头上”的推演,因为铁拳在制度的每个角落,也在每个人的心中。情节逻辑退居次席,而是以影像的暴力让观众体验暴力的感受。逃亡与反叛的过程具象化伊朗女性面对的极端困境与坚韧生机,并通过与结尾真实影像的并置,完成类型表达和现实关照在戏里戏外的联结,足够直白,也足够震撼。2024.5.24 Lumière |

|

影片的前中后分别是三种写法。首先它是一部振聋发聩的政治檄文电影。而后从中段危机事件(叙事拐点)的引入便开始以家庭情节剧为切口的大情节走向发展出一套伊朗的社会现实剖析,把宏观的权力结构落实在了具体的威权代言人(公权机器)和他的家庭之中(微缩社会),直白到足以代表伊朗的社会现状,反映出伊朗女性的现实处境,也足够令观众震颤。再到最后一幕演变为让人窒息的禁室惊悚片,从而构成囚禁与出逃的双关。拉索罗夫太勇敢了。这片至少是最佳编剧奖。 |

|

剧情的正确处理方式,应该让父亲因丢枪的恐惧而举报了妻女(或者上司举报),放大家庭内部的三国杀,他本以为的小训诫可以回到正确的轨道上,但妻女遭受了极大的精神迫害,在一次回乡之旅中将其手刃。让伊朗的神权+世俗的缝合怪政治故事,用一个家庭的悲剧展现出来是合适的,丈夫、妻子、女儿互不信任,苟合二十年,直到每个人杀意的到来。 |

|

#77thCannes# 在场好多白人在笑,他们大概真的无法理解“我们”经历过的一些事情。倾向于把电影分成两段,在德黑兰的前半段是一种纪实,它揭示了一种系统性的制度如何给制度内外的所有人带来共同的无法言说来源的恐惧与痛苦;而后半段又将这种巨大无形的恐惧具象化到父亲这一个体与遥远乡村的有限虚构空间,营造对反叛的想象。但遗憾的是后半段那小鬼当家式的冗长追逐消磨了前期营造的无形恐惧,弑父的戏码对我来说不像是一种胜利的呼号而更多成了耐心即将消耗殆尽时的释放。短视频影像的真实记录在巨幕上同样有力量。 |

|

头巾革命的真实影像和丢寻枪虚构文本交相辉映,完整展示从国到家对女性的暴政。我们常说伊朗被渗透成筛子,电影从反方向告诉我们伊朗为何会被渗透成筛子。助纣为虐者自会草木皆兵,刽子手如何能避开人民战争的海洋?结尾宛如政治版的闪灵隐喻。 |

|

8.2 量变带来了质变,其实中间一再跑题,但最终无与伦比地完成了自己的表达。 |

|

效果很好,但是变得再难讨论电影本身,和它的问题。语言谎言,割裂幕间,设计叠设计,缺乏动机…短视频没问题,but if you really care?!未完成的电影才是电影。 |

|

一部未完成的伊朗闪灵电影。德黑兰的司法大楼与高校街道,巴图姆的铁棚屋与戈壁,都一直在努力塑造体制内外的强烈对比。得益于片前政治威胁新闻,大女儿对父亲怼一句“你在体系里待久了,只会去维护它”,都居然会迎来全场雷动掌声和叫好。大量头巾抗议竖屏短视频,只是在烘托背景,远没已消失条目那样的表意。

“他不会变的”,结尾一句,成就伊朗哪吒刮骨还夫。 |

|

经过开头较为缓慢的文戏铺垫,一路动作、宗教、父权、女性、国事,真正引爆了戛纳主竞赛的作品(看完了你就知道为什么lou ye进不了) |

|

倘若加沙的话题在国际电影节胆小懦弱地缺席了,至少我们可以看看经历着更残酷压迫的人如何面对自己的国家,并为他们鼓掌。拉索罗夫拍出了我最想写的东西,父亲脚下崩塌那一瞬间。伟大的伊朗电影人,勇敢反抗,如此无畏。 |

|

把暴力机器和抵抗的女性具象化到一个家庭之中,细密铺陈,令人不寒而栗。最后一天补片@cineum |

|

这种类型的故事很容易拍成口号电影,幸运的是导演并未直接表达对政府的愤懑,而是用一个家庭来传达伊朗当今社会的政治危机。高潮部分在一座已成废墟的老房里,象征着传统价值和宗教信仰的瓦解。父亲对家人的操控,映射了政权的审讯和逼供手段。小女儿拿走父亲的枪,以他的去世和政权垮台作为象征性结局,预示着这是一个枪支/权力不再起作用的新时代。 |

|

导演在片中使用了很多艾米尼示威的网络视频,带观众重回当时伊朗社会的状态,想到娄公子那部不存在的电影,也使用了大量的网络视频,去呈现类似的社会状态,他们在干一样的事情。创作上的不同之处是,伊朗导演把社会问题的根源做了明确的戏剧符号简化,让年轻一代直面问题的根源,让女性抢回武器,解决问题,这就是娄烨想拍的那种电影吧,这部确实更好。 |

|

BIFF 2024 No.14|一分钟都不嫌长,虽然痛苦程度还是被虚构冲淡了(对比今年HKIFF看的《My Stolen Planet》)。不过拍成这样+导演终于润成功了还要要求啥呢。点明反父权神权强权etc要以家庭为单位开始我就乐意给四星。映后拉索罗夫说话极其温柔轻声细语,但是这个级别居然不配英文翻译釜山真的好意思继续当亚洲第一电影节吗(。( |

|

原以为戛纳选他纯是因为异见人士,其实电影质量进竞赛也不拉胯。我同情编导和不想戴头巾的伊朗女性的遭遇,但我很难给高分,因为它的关键矛盾靠熊孩子无来由造次去推动,我最讨厌的银幕写作懒笔之一,意味着创作者意图引爆矛盾而找不到其他戏剧层面更自然的导火索。整体半场好戏,开场着力描述普通家庭为规避麻烦而滋生的矛盾冲突,让观众反推高压体制之恶,省略三段论的手法,照这样推进就是巅峰期的法赫蒂。30分钟放弃该路线改用直给的方式,呈现人物既不想违抗体制又难掩良善之心的复杂性,照这维度推进可以是一部人物刻画的佳作。然而下半场又放弃第二条路线,不知道为什么要割裂剧情,好像另一部电影,视听节奏不错,但无奈靠懒笔引爆矛盾,故事基础不牢越讲越颠簸,结尾诉诸直给的方式希望把情绪维持在高位,有点耍赖。 |

|

平平無奇令人放棄的展開,逆天的後1/3成神級驚悚片,徹底的反叛和弒父。覺得它好反而不是因為「現實主義」,而正是因為它用超越現實的形式給予了某種強烈的感受。這難道不正是電影應該做的事情嗎? |

|

统治家庭的男权父亲,多年忍受唯唯诺诺爱孩子的母亲,两个成年的女儿,父亲丢了抢,怀疑是家里人所为,动用一切手段,哄骗威胁关禁闭想找出这个人。如果认为这是一个家庭,会觉得莫名其妙,家庭怎么可能是这样的,但是如果这是一个国家,就很好理解了。口口声声我做的一切都是为了你,实际上想维护的不过就是自己的权力,一旦感受到威胁,就会撕下温情脉脉的面纱,所有不忠诚的都是我的敌人,必须消灭。什么温情都不能唤醒一颗冰冷的心,因为那里本来就空无一物。 |

|

从宏观到微观,以一支枪将抽象的恐惧转化为具体的恐惧。比前一部好不知多少。字幕还未滚,掌声已响起,金棕榈仿佛直接当场就颁发完毕。见证历史了~ |

|

焦慮著刷新手機的女兒們好像22年冬天的自己。在歷史給出答案之前我們不斷向它提問,而這部片子再一次證明電影依然是最好的提問方式。 |

|

因为“一条不合适的头巾”在现实的伊朗掀起反抗示威,这样激烈的冲突在片中只是一系列问题最表面的导火索,实质则是无论执法者、参与者,还是旁观者,都已在数千年的禁锢之中恐慌到无处可逃。拉索罗夫并没有将叙事停滞于暴力表面,而是将审判焦点缩小到一个家庭内部,进行心理惊悚的极致刻画。饰演母女的三位女演员,如同三棱镜,折射着不同体态的女性境遇。甚至影片探讨的不只是女性权益的严重不平等,而是在权力漩涡之中,男性世界的自大,畸形到了令人可怜的程度。美中不足的,是具体情节表现上可以稍事缩短一些,但在整体的震颤之下,基本可以忽略不计。 |

|

看到“德黑兰”三个字就暗觉不妙,果然是讲那点子破事,不是说看不上那里的压迫苦难女性处境,但这片子落点就屁大点事,像极了讲山东对编制的执着,一个公务员丢了枪,怕丢到晋升机会开始针对自己的“软肋”,现在获奖/高分的密码就是反战/女权等ZZZQ别无他法,感到无聊。最后结尾处理也很暧昧,究竟是弑父成功还是天谴地噬,留给开放题,无聊,关键是抗争的女学生火种来自哪里也不说,就说是时代变了?关于信仰,也就几个金句隔靴搔痒,要抗争就把自己武装起来大喊着开枪撕破一切,别唯唯诺诺OK?(大女儿演员看起来和妈妈岁数差不多,选角失败。 |

|

社会意义远大于艺术成就,在穿插的真实影像里,人们流血、呐喊、烧掉头巾,真正危害国家安全的不是因记录同胞的苦难而流亡的导演,而是用枪口对着民众的人。

“全世界都在针对我们,全世界都是我们的敌人。”

“我不关心谁是敌人,我只知道有个和我一样大的人因没有戴头巾被打死。” |

|

在父亲脚下的沙土坍塌前这里已经过千万次风蚀 你明白吗? |

|

场内外buff叠满的电影,被禁止出境的导演刚走上卢米埃尔大厅外的红毯,厅内看红毯直播的观众就抱以雷动的掌声。电影结束后,更有长达20分钟的全场起立鼓掌。以Mahsa Amini的死亡为背景,拉索罗夫用一个设计感十足的四口公务员家庭的故事隐喻伊朗社会现状,但问题在于,承载隐喻的人物在某些情节丢掉了自身的内在叙事,反而在编导的干预下成为有目的性的结构叙事的载体,这限制了角色及其喻体的复杂性,对这样一部好电影来说,实属遗憾,尤其就最后一场极为精彩的(甚至都不是爽文叙事的)隐喻父权制坍塌的戏而言。在这点上,娄烨的做法完全相反。在后殖民语境下,在戛纳的舞台上,这个问题变得更加复杂。 |

|

威权就是这样无耻地抓着女人的头发拖行 |

|

致敬,但…… |

|

很多时候会被问到同样的问题:你难道不被爱和尊重吗?哪一样差你的了?以及电影之外同样有人在质疑舍弃这稳中向好平静温馨的家庭生活的动机——小女儿为什么藏枪?又为什么置其父与死地?原因都在女儿们一次次作为家庭生活中父母相处的旁观者中、在一次次夜晚偷偷掀开窗帘观察一窗之外为自由为抵抗强权独裁的同龄人奋起游行呐喊中。如果你曾处于这样的环境中,你就知道,父亲口中样样满足你的生活,和答应让你染头发涂指甲背后的目的一样,代价是巨大的,而在真正重要的时刻,你连提条件的资格都不被给予(审讯母亲和大女儿时)。电影三分之二处,所刻画的母亲唱红脸父亲唱白脸非常形象,更多时候母亲成为新一代和父权之间的桥梁,被规训的同样有母职属性的人,在关键时刻的立场十分重要。愿我们都能成为在有枪时敢于扣下扳机的无花果之种。 |

|

★★☆ 極權將人變成野獸,只是結局落頭巾革命,反而削弱了主題的批判力度,權力的加害對象從來不是單一,即便是電影中的父親,也是受害者、同謀者、加害者的三位一體。看的過程中很難不和《利益區域》比較,甚至也會想起同為戛納係的《悲慘世界》,於是觀影過程中失望在不斷累加,Mohammad Rasoulof太急不可耐地想讓觀眾感受到在這一家子之外的宏大敘事了。對其中幾場戲相當厭惡,尤其是第三幕徹底的類型化,說好聽點,是在現實主義中嵌套進犯罪驚悚類型,說直白點,就是導演並沒有將現實主義從概念化到具象化處理好,導致電影越往後越來越抽象,尤其是並沒有勇氣讓女孩們真正團結起來完成弒父,依然在期待某種天降懲罰,讓結局陷入一種幼稚的理想主義之中。 |

|

不能评价娄烨,但能评价这部,两个国家的创作者面对事件共享了同一种“幽闭症状”,每个人都寓于家中狂刷短视频,以窥视自己身处环境的政治现状,刷到敏感视频不敢点赞,拉开窗帘缝隙不敢直视。因而电影会迷恋一些“保守对内”的电影时刻:女人瓷娃娃的脸上炸开的血肉之花(女人总是在受伤),污血必须洗净。而真正该感到遗憾的或许是,任何具有公共创伤的事件最后都难逃被代谢为类型背景的命运。在最后干瘪的类型转向中,凝缩的是对女性命运和政治图景最贫困的想象。 |

|

偷工减料而幼稚至极。第一部分蜷缩在父亲缺席的中产暖房中,用一条条早已在WLF运动中发挥过效用的短视频喋喋不休地重叙暖房外部众所周知的现实,简便地引发女性们的反抗而从未挑明她们作为幸存者与加害者家属甚至受益者的根本矛盾;除第一个镜头外,也未再用代表系统压力的恐怖场景挤压父亲,使其在家庭-体制的权衡中逐渐陷入癫狂而沦为《闪灵》式的反派。于是,枯燥乏味的现实重述后便是高度抽象化和幼稚化的虚构“夺权”,父权制在家庭中潜伏、与亲情血脉紧紧捆绑的重要症结隐去不表,只得见一套轻松快活的革命叙事和精神胜利 |

|

去年戛纳节获特别金棕榈奖及费比西奖,以2022年伊朗“头巾革命”为背景的家庭戏剧;豆瓣中转登的导演采访中,讲述了这位被政府驱逐的导演“隔空”遥控、艰难“地下”拍摄该片的做法让人开眼,也值得钦佩!虚构的人物戏剧有些不够严密,情有可原;真实的网络视频的加入,增强了作品的价值。它以德国名义报名为今年奥斯卡国际电影,被最终提名。

3月2日,奥斯卡即将揭晓,最佳影片我倾向《阿诺拉》或《秘密会议》;最佳国际影片则是阿根廷的《我仍在此》或这部伊朗的《神圣无花果之种》。 |

|

所以,为什么总是和这些流氓国家眉来眼去呢? |

|

一些我们很需要的政治惊悚表达。但遗憾的是,短视频作为对抗电视新闻权威的犹如“鼠疫”般在地底蔓延的媒介,在这里无论是在剧作(被一个没有信号轻松化解)还是影像的表达上,除了烘托紧张的气氛和真实感加成之外没有起到太多颠覆性的作用,甚至有时候衬托得“电影”的部分很像布景,角色有时还会掀起幕布往外看几眼,试图与舞台之外的世界产生联结。 |

|

6.0。相較《無邪》可謂毫無長進,只是這次沒用片段式結構把劣勢暴露得那麼徹底。當然實現了對殘酷現實的表層復刻,並摸到了些威權與父權的相似性,但成品仍是由無數觀察速記拼成的流水帳。一旦脫離了對政治新聞的引用,貧瘠的類型手法只會不斷削弱每個場景內應有的氛圍。與其在藝術上給拉索羅夫送上過多的溢美之詞,不如回頭看看東歐導演們在上世紀後半葉曾拍出些什麼。 |

|

很犀利的写作,枪与清真寺,开篇即点出暴力和神权的媾和。法官带一家人回家乡,更是直指伊斯兰革命以降的“返祖”。追车,禁闭,追杀,狂野的类型扩展,体现了某种对“现实”的劫持,只是,导演似乎没有兴趣,或者没有时间去复归日常。这让影片更偏向《趣味游戏》那样的概念游戏,而不如以更加幽微而同样惊悚手段批判锡安主义的《教师》。 |

|

说来说去还是要讨论一个基本问题:现实主义只要“再现”现实之残酷就可以了吗? |

|

看完电影后我在评论区逛了很久,就像躲在窗帘后刷短视频的姐妹,想看看是怎么回事,想做点什么,但什么也做不了。 |

|

讲述中国🇨🇳自己的故事 |

|

日常里溢出雄浑,混沌里露出悲怆。一个人成为系统的一个零件,他依附、犹疑,既而顺从、加固、为之辩护、为己辩护,然后他又将家庭塑造成一个小型系统,而他成为了掌控者,家人变成奴和卒。这电影写出了内在的撕扯和扭曲会将一个人异化成怎样的怪物,父亲和父亲所代言的“他们”知道自己所从事的一切不可见光,那是什么牵住了他们?被施舍的稍微好些的生活,一如既往的惯性或者某种说不清的东西。这故事写出了一种泥泞感,一种无法挣脱的宿命。 |

|

以一己之力拯救了今年戛纳主竞赛的电影 |

|

我以为凭借一些相似和导演的经历再怎么我也会因为共情宽容一下,结果是个偷换概念的投机片,剧本连装都不想装一下画面总能调亮点吧,这种货色不给大奖证明戛纳至少还没有沦为政宣工具 Cannes2024@Cineum IMAX |

|

拉索罗夫宁愿被关8年也要来的戛纳的原因,不光是政治自觉,还基于创作自觉。当艺术家创作出一个足以写进终身简历的作品时,他会知道的,而且他将不惜一切代价捍卫自己的表达权利。在电影中,人性搏杀的惨烈程度总是高于肉体相搏,他却能够达到将人的意志压缩到极致,甚至反而影响到现实条件下的力量关系。公权和父权的结合,给父亲赋予了社会关系中超人般的统治力,而从拥护、默认到挑战、打破,又是女性意识在伊朗电影中的新鲜而直接的书写。难题来到组委会面前了,或许透过这部在主竞赛中强烈存在的作品,我们可以看到戛纳评奖的态度和立场 |

|

题材其实不算新颖,当然这种内容和呈现大概也只有伊朗电影做得到,绝大多数国家不会有这样的恐怖,而某些国家有而不能说。伊朗电影是勇敢和铤而走险的。但我个人不喜欢这种节奏,近三个小时的过程中有些地方还是过于拖沓了,而导演又没有那种能力把节奏做的引人入胜的坚持这么久。 |

|

其实如果剪去所有“现实”的部分,这部电影可以变成2小时以内一部卓绝的剧情片,结局高潮更加满分。但“现实”的部分又赋予了电影高于艺术本身的存在意义,不厚道的说感觉像是导演在夹带私货,想知道结局非得看我的手机视频不可。不论怎样,电影又做了一次我看世界的眼睛 |

![豆瓣评分]() 7.7 (12988票)

7.7 (12988票)

![IMDB评分]() 7.6 (15,306票)

7.6 (15,306票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 97%

烂番茄: 97%![Metacritics评分]() Metacritics: 84

Metacritics: 84