|

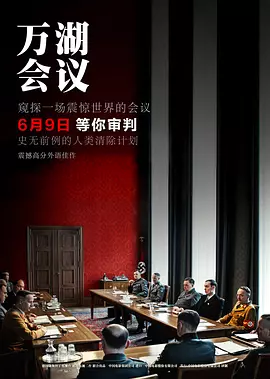

#BJIFF2024 第一部。没想到来看北影节的观众素质还能这么差。前后左右把全程讲话、刷手机、外放语音、倒摄、打电话…全凑齐了。

看惯了人性的恶,但当善良出现时还是会被感动得一塌糊涂。人性光辉总会在最需要的时候闪烁。对于现在的我来说,也很需要一下这样的感动。

别小看任何善意或恶意的举动,都足以对结果造成影响,如果这是链式反应,那我希望善意大于恶意,这真的可以拯救世界。人类是个共同体。

有点冗长,还有很多没必要的空镜。但是不管是历史本身,还是基于史实的改编,又或是所有人的演技都是足够好的。

总归是要从我们每个人开始反战的不是吗?

别鼓吹战争,善良一点,祝你和我。 |

|

为什么 我竟然 觉得 比 奥本海默 好看 我一定是疯了 |

|

结尾很感人,我们不是凭空活着的,活着是一个过程,生命的存在本身就是链式反应,环环相扣,没有人能独善其身。在当下战火纷飞的乱世中,影片有着跨越时空的意义。 |

|

超出预期,讲了世界上第一例异体骨髓移植,内容涉及冷战,南斯拉夫核试验,以及人性光辉。无数次祝福所有的骨髓捐献者,当时那些愿意用自己的生命冒险去救素昧平生的南斯拉夫人的志愿者,我愿称之为法兰西超人,这可是500ml的骨髓啊!看完查了下历史,删减了受害者人数,整体上应该还算符合事实,不过试验成功应该只是导演的私货吧?为什么死的是活泼小帅哥?>

|

|

#bjiff 第五部,8.5。

“存在不仅仅是一个时间点,而是一个过程。我们之所以活着,是前人的延续”

蝴蝶煽动翅膀,你的链式反应结束,而我的链式反应开始了。 两条线并行,隐去了所有痛苦呐喊,欢歌即是挽歌。非常伟大的人道主义绝密配方,这比奥本海默酷多了不是么? 半场的时候影厅前后左右开始抽纸巾擦眼泪,在心里痛骂自己冷血无情。然后播到两个女生握着十字架在病床上对望和professeur烧笔记的镜头,我:呜呜呜呜....

字幕“捐献骨髓的人和南斯拉夫患者成为了一生的朋友”配上当年真实的照片简直泪点绝杀。

(第二年在电影节上看到Alexis了,一眼就被我认出来! |

|

制造毁灭武器的途中开了骨髓移植的先河,本来就是好工整的生杀置换。历史机要也很舒服地归结于善良的人民在具体地援助。供者受者成为好朋友唱着欢畅的歌,大团雪花落在教授绒毛般的新生头毛上,把战争烧掉在笑容里。 |

|

讽刺的是世界上在也没有南斯拉夫这个国家了,没有剑和有剑不用完全是两回事。 |

|

“我的国家有5个季节,春夏秋冬和轰炸季”波尔多的葡萄酒、两枚硬币,相遇不是偶然,痛苦也有欢愉伴随。导演说自己并没有看过《奥本海默》,他不想自己的影片上映之际,受到其他影片对我的干扰😂 |

|

本片拍的是反向的链式反应,和《奥本海默》刚好相反,它讲的是链式反应如何能救世界。

拍得挺工整的。但在意识形态胜负早早有所区分的情况下,复杂性就要降低很多。

比如法国、前南两位科学家,虽然分属不同阵营,但在野心层面又没什么不同。他们都有为了取得突破性成就把别人当“小白鼠”的一面。而这点恰恰是超越意识形态的人性中更普遍的欲望,可在这个文本中,就被大大弱化,反而成了一种反证,即通过呈现不同意识形态处理欲望的方式,来证明其高下立判。

这种处理,显然比《奥本海默》的“左右为难”,就要低一个层次。

它最后其实就在讲,所谓绝密配方就是爱,是人类共同体的互帮互助,这是守住共同底线、不至于把世界毁掉的灵丹妙药。但这套东西,曾经也许发挥作用,如今还会是绝密配方吗? |

|

北影节看的第二部:很工整的叙事和节奏,故事比奥本海默更细腻动人,在冷战肃杀的氛围中依然有人性的光辉。病人与志愿者在病房共同歌唱、强壮如牛的可爱玩笑、留在床上的两枚硬币,很感谢主创团队把这个少为人知的来自真实的故事呈现给世界。不知道为什么想起《窃听风暴》,带给我的感动是相似的。还有演Georges Mathé的演员太像我硕士导师了,频繁出戏…… |

|

塞尔维亚导演的导演,却是很西方的意识形态,有点耐人寻味。故事讲得很浪漫化,到了一种有点虚伪的程度。但还是买账了,在几个情绪很强的片段里泛起了工业化的眼泪。我比较喜欢的是里面用正反打来连接主线和插叙的时空,虽然好像也不是很新鲜,但是不断地使用,对比感就被营造得特别充分。而且会有一种对望的感觉,像内心中在自我质问。今天是北影节day1,成功存活而且状态不错,感谢瑞幸咖啡。希望后面也能保持状态。没吃晚饭好饿,要赶快到家吃点好的~ |

|

明明是基于史实,但总感觉这故事改编得有点假。而为了给这个幡然悔悟、人性光芒闪耀的结局让路,治愈的剧情居然就这么一笔带过了,其代价就是整部电影都显得虎头蛇尾、头重脚轻,多少有点得不偿失啊…… |

|

1962年南斯拉夫终止核研究,1999年南斯拉夫被轰炸。2003年那斯拉夫解体。 |

|

非常工整的、教科书级别的叙事节奏,以及近乎于古典的人文情怀。每一场关于人的戏都写得很动人,年轻人的天真无畏、中年人的先死而生,还有旁观者那些与国籍、意识形态无关的善意。感谢天坛奖至少让我看到了一部好看的片,很不容易🫶🏽 |

|

对于一个从小像波波维奇那样长大的人,我似乎一生都在模仿波波维奇,甚至本能地觉得马特医生这种人不存在,太虚伪,但总有一天,人会想,我们究竟要活在一个什么样的世界中,是用仇恨支撑着活下去,还是用爱支撑着活下去?不论哪种人生,都不会完美,但这部影片让我懂了,我渴望在爱的支撑下活着。这是一部唤醒内心中沉睡的自我的影片,生而为人,我其实有资格享受爱支撑的人生。 |

|

#10527 #14th BJIFF# 主竞赛入围。前入围2023洛迦诺大广场单元。典型后冷战史观的文本,南斯拉夫为什么要造原子弹导演难道不知道吗???审判失败者就这么有劲???……拍得像个电视剧,双雄模式其实也没立起来(法国医生真演的挺差的);倒是了解了一下骨髓移植治疗急性白血病的历史。 |

|

革命老区拯救革命同志 |

|

朋友赠票 很偶尔的不加班工作日 第2次独自观影 忙碌之外的清闲俩小时 又活过来一点了 真好 |

|

简单干净的蒙太奇,很细腻的一部电影,但最后半小时有点仓促,观感像学生急着交作业。人类的赞歌就是勇气的赞歌! |

|

非常工整 |

|

多么典型的意识形态编排,把社会主义国家艰难的核研发人员描绘成丑恶嘴脸,把自己人一个个塑造得灿烂光辉,呵呵,呵呵,呵呵呵。。。 |

|

片头的「真实事件」声明恰如心虚的欲盖弥彰,将已然被肢解得支离破碎的巴尔干之虎描绘得如同纳粹集中营,以反衬法兰西医生民众的大爱、人性、无私,这般春秋手法着实可笑。 |

|

骨髓移植 |

|

只是单纯针对影评里没有丝毫政治意识的“大聪明”们,懂什么叫反战吗就在那指点江山?南斯拉夫确实没造出核弹,所以现在我请问你南斯拉夫在地图的哪里?什么叫和平?各个国家都有核弹才会和平,因为大国没法不正视小国的利益,而不是现在巴勒斯坦领土被以色列蚕食却毫无办法,乌克兰如果有核武还能有今天?豆瓣整天笑话朝鲜人穷,可人家真有核武,老美在看不惯也只能封锁,你让它再打一次朝鲜试试?看电影就看电影,不懂政治却非要扯政治是最恶心的。 |

|

看了40分钟,觉得可以猜到那个大爱结局了,也是被大针筒抽骨髓吓跑了。#20250203 |

|

街角修车的师傅,医院修灯的技工,都变成移植骨髓修人的天使。法国冷面的医生,文察实验的学者,都可能变成助推世界毁灭的魔鬼。一顶假发呵护的是美丽,一枚硬币买来的是快乐,人世间总有人就想帮助他人,不求回报。南斯拉夫的一只蝴蝶煽动翅膀,引发了法国的一场台风风暴,这是人与人之间的链式反应。 |

|

不响的警铃,父母的名字,抵抗运动同僚情,燃烧核能笔记本。链式反应,蝴蝶效应,傻傻分不清楚,结尾真拍了一只蝴蝶了事,也是有点偷懒 |

|

不行,工整到无聊,片名翻译也有问题,应该翻译成“原子弹配方守护者”实际上更像是白血病骨髓移植传记片。主演从达尔瓦种草,片中一直有阿斯伯格的症状,映后交流问导演是否有这样设计,得到否定的答案,那我认为表演都不合格了。另一个男主好帅,也来交流了,但这个角色无聊到都没人想问他问题。一个配型失败被禁止继续了,然后背着一下整仨还都成功了???配型这么容易都不是最大槽点了 |

|

没啥煽情很克制的人性光辉挺好🌞就是非影迷非要抢票来这儿全程卿卿我我聊天装x确实找抽~~~ |

|

复调叙事,双重困境,多层隐喻,在十分工整的救猫咪式剧本下,讲述了一个隐秘而动人的故事 |

|

德拉戈斯拉夫最后的抉择非常可惜,马特医生的救命之恩是个人行为,选择烧掉核试验数据牺牲南斯拉夫整个国家的安全事业,孰轻孰重还是值得深虑的,这不是等价的,亦非直接对马特医生本人的报答,另一面反而对自己的国家带来深远影响。 |

|

建筑内部布局惊艳,色彩、饰物都是上乘之作。 |

|

北影节第一场,主旋律正能量历史题材,又名《法国医生》或《南斯拉夫病人》,双线叙事很流畅,有病的岂止是人 |

|

3.3分。 |

|

一拨科学家们研制出了核武器,另一拨科学家搞出了医学奇迹。世界就是这样进步的。 |

|

65/100 战后核恐惧语境下人性的苦难和光辉,法国&南斯拉夫、核物理&医学、病患者&捐献者,诸多双向关联的概念与主体在一场人命危机与冷战时代的牵制下相互博弈。导演以相对冷静的视角再现人类首次骨髓移植和核态度,但没有处理好间歇性的紧张配乐和双线剪辑在电影主线叙事中的平稳过渡,往往造成不适的割裂感,而结尾的那场自白更像是刻意点题而创作出的段落,将影片彻底拖入了俗套 #BJIFF2024 |

|

24北影节第一部✔️ 开场署名很有趣 画面美术像千禧年代的科幻片 穿插的回闪处理得很吸引人 最后“链式反应”的启示好平淡 还通过独白的形式 落了俗套 拉低评分了 |

|

你要说这是北影节选的片子我都有点不敢信,问题是居然没拿bp? |

|

四平八稳的,但比《奥本海默》还是强多了 |

|

3.5 |

|

片名“绝密配方”,以为是做菜的,讲的是战争下被辐射影响下的人们,展现的人性侧面和辉光,电影讲述冷静克制,但为了展现逼仄肃杀的气氛,把音乐铺满了整个电影。过于冷静的讲述反而把本该有张力的故事弱化了。评分:7.0/10。 |

|

作为第一例骨髓移植成功的医学案例,诺贝尔奖选择无视,这才是最讽刺的地方。ps:《奥本海默》在这部电影面前黯然失色 |

|

剧本可预见度高,还挺四平八稳的主旋律。 |

|

现在南斯拉夫没有轰炸季了,因为没有南斯拉夫了。 |

|

看完后,我更感慨的是,南斯拉夫现在已经不存在了。 |

|

#BJIFF2024#骨髓移植的场景像达摩克利斯之剑刺在胸口,在跨越民族的歌声中,积雪都融化,很感人且沉浸的观影体验。 |

|

感人,但略嫌不够动人,它理应有更深刻绵远的力量才对。科学层面的交锋存在链式反应的突围与危险,可更惊心动魄的,是被欺瞒的人在意识形态、高危作业的链式反应中毫无安全感与信任感可言,哪怕放在核竞争的背景下,其所映射的仍是比核武器更要核爆的常人之危。不过这些部分相对蜻蜓点水,电影更要展现寻常人之间的无私与爱,哪怕呈现得要把一只羊尽数薅尽,最终那种过命的情分自然稀缺得感人肺腑。三星半。 |

|

人类的最大问题就是绝大多数人的生命其实掌握在极少数的人手里,我们意识到了却依然如此

如果科学解决不了,那只能依靠神学 |

|

同样是国际政治下的人间悲喜剧,强于奥本海默,弱于俄罗斯方块;双男主对手戏缺失一些,医生专业度不够,只有人性层面;不过促成了本片核心:链式反应,爱的传递。简单,有效。笔记本这个麦格芬没有完全托住南教授弧光,悬疑线上也存在漏洞;目前也只能当做人文歌颂题材来看了 |

|

狗阵彭于晏出演物理教授。5 |

![豆瓣评分]() 7.9 (5248票)

7.9 (5248票)

![IMDB评分]() 8.1 (3,978票)

8.1 (3,978票)