|

当年主管电影审查,他们看过《猎场札撒》后问田壮壮:你拍这电影给谁看,谁又能看得懂?田壮壮:拍完就忘。 |

|

在资料馆看了个带解说配音的(同时有蒙语对白)画质奇烂的版本,壮爷年轻时候是有多热爱环轨啊!草原拍法绝对是[天堂之日]那儿来的。这叙事也有点太简略了点……哭求4K修复…… |

|

1.围猎、赶马、放羊、饮酒齐唱等等近乎实拍的场景和故事元素,真实而生动地展现了蒙古族的生活、习俗风貌。

2.影片不仅达成了纪录片的功用,而且更进一步在其中发挥电影镜头的作用:指引出场景中的重点,推动叙事;最重要的是通过镜头的运动和场景的调度来营造氛围,例如最后四人的受罚,近景和中景的变化,最后远景,对人物和鹿头的环绕特写长镜头,营造出虔诚、悔罪的氛围,塑造出信仰着的状态

3.田壮壮通过运镜和场面调度更有意境地展现了牧民与先辈、大自然之间的密切联系,以及前者对后者敬重和虔诚信仰,后者无形中对前者的约束和教化

4.看其他评论都提到故事很烂,这很大程度上归因于台词的简明和翻译、配音的困难。这个故事有起因、转折、矛盾的激化和解决,是一个完整且合格的故事。而其内核靠镜头来展示就自然不能被大多数人理解。 |

|

我审美水平真不高,真没看出有那么好,不过先锋性倒是看出来了,可是许多事情没交代的很清楚,显出叙事的苍白,印象很深的镜头有,一只小鹿的被打折了,狍子头直接被割下来,剥羊羔皮,觉得有些镜头和黄土地挺像的,不过觉得第五代开始的创作都有点走极端了。 |

|

几次中途想走,又被“看看导演接下来会说些啥”这个念头给按捺住嘞,相信在座的很多人都是这么想的吧,太无聊,真有几个就走哩。讲不出哪里不好,就是特别的没有意思,怀疑人生,为什么要花时间看这个,导演真不行。 |

|

电影网的国配好神奇,又开眼了。这不就是赵婷的拍法吗?转念一想,这是师承泰伦斯·马力克那派,又加入了自己的生命体验,不在故事,一切服务于导演的主题表达,试图从中挖掘出高于生活的东西。创作的眼界和前卫的精神都有了,期待有生之年能看到蒙语4K修复版。 |

|

能找到的唯一版本就是配音直接cover的那个,看得简直着急,剧情本身也是……这再扯什么叙事就过于牵强了吧 |

|

镜头功力好深 |

|

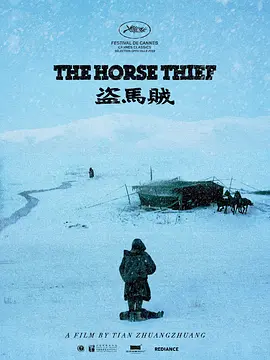

田壮壮的第二部导演长片,用了几乎民族志的拍摄方法,一方面我觉得它拍的比两年后的《盗马贼》更好,另一方面类似的方式田导在近20年后又用在了拍《德拉姆》上。影片的镜头是生猛的……不说也罢。我认为田壮壮是比我聪明的,所以他的电影里一定还是藏了一些什么的,这些东西至今看来已超越了时代,远非其同辈同学可比。相比之下,黑泽明在晚年才拍了《德尔苏•乌扎拉》,而田壮壮在那么年轻就拍了《猎场扎撒》。田壮壮的孤独遗世恰是来自他的独醒与超前。田导全部导演作品看完。 |

|

三星半//国配真是绝了 真要瞎说的话这千人同声的配音还给文本生出一层众人趋于同化的多义性(是真的瞎说//田壮壮的影像反正是至少不会难看的//会感觉和《盗马贼》在主题上有类似或说递进的内容//质淳朴的人有淳朴的温暖 懂分寸的人有分寸的克制 最怕的还是那种一知半解的人的自大 |

|

什么叫经典,就是能经住时间的考验。什么叫能经住时间的考验,就是无论过几十年再看,它所表达思想、情感,所运用的手法、语言,都不过时。 |

|

周老师说这部电影让中国的马真正跑起来了,既然导演没有讲故事,为什么要执着故事呢,看画面看生活呀。摄影实在是棒。 |

|

壮壮的电影语言真美啊?他也不是众所纷纭的没叙事,而是轻化叙事,用诗的语言而非小说。 |

|

严重被低估的作品。还好有Joris Ivens,然而现在别说普通观众,审美固化的老一辈业内人士又能有几个像当年在中国保护艺术火苗的Ivens呢,这儿还谈不到资本裹挟的问题呢。 |

|

中影史:通过胜森扎布违反扎撒,受到巴雅斯古冷的惩罚所引起系列矛盾,强调了友谊在生活中的崇高位置,展示了蒙古族牧民善良、多情重义的民族性格;片名“猎场扎撒”即意“猎场准则”,围猎季节到了,寂静的图布尔山谷回荡着严厉的猎场法规,这些由成吉思汗颁布的扎撒,成了蒙古族人民生活中的庄严准则 |

|

那些逐渐消失的品质啊... |

|

由于脸盲,完全没闹清前半段的剧情......在狼窝救人那一段,狼群追逐奔马和两个男人的一组镜头突然让我想起了巴赞所说的“要相信画面所固有的原始力量”。电影与文学、戏剧的不同之处就在于画面本身就有故事,有戏剧张力,并不一定要依靠语言和刻意的情节。从这个意义上讲,《猎场扎撒》确实是一部现代电影,与中国先前的少数民族电影迥然不同。 |

|

情节近乎于无,更像是展现内蒙古牧民生活的纪录片。全靠吕乐的摄影在支撑,别的乏善可陈。可惜了那些被猎杀的动物,如果不是牧民本来生活所需,只为拍这电影而杀的话,那是要遭天谴的。 |

|

社会准则的呼唤。“愿吾民持仁爱之心,奉公守诚。”打猎的原则,也是生活的原则。非职业演员虽然够本真,但是在镜头前还是木讷,配音版本难以入耳,男女老幼都是一个成年男子的声音,不是配音只是翻译台词。草原也是社会的浓缩,最后的下跪反思,用浓重仪式感洗刷自己,反思罪过。仪式感,红高粱里的祭拜,黄土地的腰鼓都有展现。 |

|

想起曾经看过的黑鹤的小说,我对牧民生活的想象也是这样,天地人沆荡一气的雄伟壮阔 |

|

解说配音版本,画质奇差,故事简单而不单调,影像稳健而简约有力,很多的空镜头和黑场过场交织,活杀场面和捕猎的场面放在那,全靠调度和稳稳的摄像机捕捉,构成了田壮壮独特的探索式影像风格。田壮壮拍《盗马贼》时对候咏说想拍出四季变换磕长头的叠化场面,还要加上日月星辰,我佩服壮爷的单纯劲儿。 |

|

非常抽象的一次观影经历,在纽约的minicinema - spectacle观看,本来很期待,但万万没想到是360P画质,而且疑似是盗版来源,因为左上角赫然印着CCTV6 的水印。。。最幽默的是中间还保留了六套的几秒节目转场片花,全场观众(一共大概六七个人)都笑了。。。虽然很糊,虽然只有大特写的时候可以看到人物表情,但还是觉得是一部好片子,故事简单但很“真实”,每一个演员好像没有在表演,只是在展现他们的日常生活 |

|

⒈这影像画质,让我不禁怀念起2013年和2014年经常去中国电影博物馆观看此类国产老片的岁月;⒉不用字幕而采用画外音的形式“翻译”片中人物的“蒙古语”对白真是又少见又别扭;⒊猎狗追捕野兔的段落有种看《动物世界》纪录片的错觉,但接下来一枪把活鹿的腿给打断的画面是本片最让我讨厌的镜头!…… |

|

7/10。日月同辉的奇观长镜头震撼,因为没有同期录音、早晚光线效果不统一,加之田壮壮依赖影像忽视情节意义的创作观念抬高了观影门槛,他想确认的是蒙古文化精神:腿被打飞的小鹿,偷猎受到马桩挂羊头的惩罚,解救狼群围困的仇家,结尾四名骑手身影叠化入碑文,表达了生活秩序背后的杀虐、和睦与忏悔。 @2017-04-04 19:16:29 |

|

3.5;情节是次要的,关键是日常场景的写实记录与运动镜头中景物的写意相融合,牧民们自古以来的生活轨道沿着庄严的仪式和程序缓缓流动,这是遥远祖先的垂训,也是与现代文明接壤之后仍须遵守虔敬的信仰,这种超脱于世俗律法、以道德约束达成的原生生态,让人联想到田壮壮当年拍此片时拥有充裕时间等待草长长,都是一种逝去的秩序。配音和渣画质太毁本片了,若有修复版,摄影必定美轮美奂。 |

|

没有好的版本,可惜了 |

|

猎杀场面对动物死亡过程的中近景展示。一股子纨绔子弟傲慢猎奇做派。恐怕这个世纪的观众并不接受吧 |

|

这个电影卖出零拷贝绝对不是毫无缘由的。我看得版本翻录自央六,画面无比之差,听不懂的蒙语不是配上字幕,而是不管男女老少的对白全部让一个莫名其妙的男声跟在后面翻译。田导,我知道您是拍给这个世纪的我们看的,可是凭着这个处理质量,哪个世纪的人也不看呀。到最后也没弄明白到底是怎么一回事,但是狩猎的片段可以说堪比《游戏规则》。羊头落日的片段也充满了神秘的仪式感。野心和功力可见一斑。 |

|

30年后的观看与当时的观看有着天壤之别,片中能够始终打动人的是从镜头的移动和概括中草原的壮观和生活的淳朴。围猎的场面触目惊心,但这确实是草原生活的缩影,如今我们被城市化包围,本性逐渐丧失,杂乱无章的想象甚嚣尘上,充斥本质上被割裂的生活,所以回顾这部影片,是遥远的世界,也是想象的呼唤 |

|

八十年代是田壮壮创作的高峰期,创作精力之旺盛令我顶礼膜拜。草原生态宣传片,结尾矛盾的化解太理想化了。“札撒”即规则,跟雷诺阿的《游戏规则》有类似之处,挺左岸派的,放在今天动物保护主义者又要颇有微词了。看了这个片你就知道为什么田壮壮能拍《狼灾记》了。 |

|

第一次见到这种配音方式,主角说一句旁白配一句,而且男女老少都是一个人.....画质也是奇差,不过摄影功力是真的好。 |

|

片源不好找了,而且质量很差,只能这样将就看了。性格粗犷,感情细腻是这部片子最大的亮点,至于什么人性的善、度的问题只能算是点到为止。 |

|

必须再看一遍 |

|

80年代的田壮壮,跳出那个年代多拍其他光景的桎梏,拍了科尔沁草原,同他大院生活丝毫不相关的故事。 |

|

田壮壮拍片选取内容确实值得尊敬 但技法上属于中国上年代片的范式 有很多毛病 |

|

配音到底是为什么...总是让人不停地出戏...最后的结果是总分不清谁是谁...强行懵逼 |

|

这么说吧,如果高考之前,我没看王家卫、马力克,老马丁…只看这《猎场扎撒》,我还是会去学摄影。故事过于简单,摄影的表现作用被无限放大。双音轨,和俄配片一样,md绝了,一人配全片 |

|

最强配音电影 |

|

原画面应该是很美的,猎杀镜头的真实记录和最后鹿血淌树干的镜头。与侯导同属一派 |

|

后来是看了剧情介绍才明白发生了啥事,我想审片的大哥和我一样都是草原上的傻狍子,不明白壮壮拍了这个给谁看。 |

|

蒙族牧民生活真实自然,绝无矫饰。探讨了牧民与孕育他们的大草原的关系以及古老的民族文化。 |

|

冲突和故事要比盗马贼好很多,巨大的寂静和留白下有充分的内在张力 |

|

CCAV6的解说太牛了,所有人的音调音色都是一个!深刻体会到卡尔维诺看好莱坞电影时的苦恼了。 |

|

为啥不用字幕,弄个同声传译呢?即使这样也冒充不了纪录片啊! |

|

第五代的佳作,周传基老师最爱的学生,周老师曾说壮壮老师刚拍片时不太重视声音 |

|

只找到一个画质糊到快看不清楚脸的版本,亟待修复。田壮壮还是一个很想编故事的导演,只是希望故事讲得不要那么满,这一点来说,其实他并没有特别的先锋和现代。 |

|

3.7 不知道为什么边看边想起了《狼图腾》。俨然是一幅内蒙古草原生活风情画,剧情已经被忽略了。SY |

|

代入感不是很强,我感觉有很强的代购,对这种刻意强调蒙古文化,不走人物内心,宏观的讲故事方式不感冒。 |

|

不看简介看不明白,属于将电影扬短避长的实验影像,相关尝试从艺术性上来说恐怕真的败给文学 |

|

6.5。点到为止的游牧民族风情描绘之作。

原汁原味的蒙古族风情展现,捕猎,驯马,宰杀,成吉思汗指定的札撒在数百年后成了民族传统和情感的制约。

多低视角仰拍和摇镜头,多远景和特写的切换。运镜稳健,表现力突出。

C站风格独角配音出戏,画面质量尤其是夜间场景难以入目。

情感稀薄,过于侧重展现而弱化了表现。

|

![豆瓣评分]() 6.9 (513票)

6.9 (513票)