|

以家庭个体经验,呼出香港本是客途,却最终变成归地。而隔岸遥望国家,已成秋恨。以小托大,全片皆是个人的体验。却让人感到能与历史相接,收尾时气魄很大。那句 要相信中国,中国会好起来的。令人垂泪。自传题材能读到导演不少个人密码。那些东西在以后的作品反复出 |

|

爷爷的故乡是广州,客途是澳门;妈妈的故乡是别府,客途是满洲和香港;我的故乡是澳门,客途是伦敦和香港。故乡与他乡,家国与天下。这样的格局大概只有吴念真能写出来,而许鞍华的手法恰如其分地表现了这番格局。张曼玉最后一场哭戏还没到《甜蜜蜜》的火候,不过演员全然不是本片的重点。 |

|

许的自传式电影,有很多怀旧的元素,香港澳门广州日本……爷爷说的“不要对中国失望”那一段看得人鼻子发酸。而编剧,竟然是吴念真呢。 |

|

这么苍老的肚子,恐怕再也承受不起这个孙女的重量了吧。 |

|

“凉风有信,秋月无边”。胡金铨监制,取材家事,情真意切。每个角色都演得很好,情感的展开有条理,有力度。看过这部,才能理解许鞍华作品中的古典文学情结、历史感和她的政治热情。 |

|

借碟的时候,朋友说,就听歌好了,电影不好看,可是看完后,我倒是不赞成他的说法。

是很旧的片子了,有问题也不奇怪,但是感情上,我觉得还是不错的,

其中三段是印象深刻的,

其一是母亲和小舅吵架后酒后大哭,“我要让他们看看,他们有的我都有”;

其二是母亲回忆父亲当年挽留她留下的情节,“我的记忆中,他是这样说的,‘我希望你留下来永远和我在一起’”;

其三是爷爷对晓恩说,“不要对中国失望”。

回头再想那首歌,更增唏嘘,大时代下的小人物的命运是那么可悲,

“生命是一条任性的河川,急急缓缓,甜甜酸酸。秋天 |

|

因为是吴念真X许鞍华,这样的组合甚至是超越侯孝贤的。 |

|

通片探讨两个字:隔阂——文化的隔阂,语言的隔阂,母女的隔阂,历史与现在的隔阂。英国、香港、日本、大陆,一部中华儿女的流亡史。极容易用力过猛但成熟圆润,讲的是个体在时代洪流中的无力。满腔家国情怀,但没有上升到史诗视野,而用年轻一代寻根式的视角代入。未曾想不到100分钟的电影可以承载这么多内容,足见许鞍华的掌控力之强。 |

|

二战对个人家族境遇产生的后遗症,整个东方人对家国及故乡的情感真挚而又暧昧。这种电影越经过时间的洗涤越能呈现出其价值,六七十年代的港澳,以及电视上的广州(内地)及日本,时间这把杀猪刀啊。 |

|

我总觉得妈妈是张艾嘉演的... |

|

愈远的愈亲,愈亲的愈远 |

|

七十年代的澳门和日本很惊喜。原本以为电影要谈的是一段回忆,亲情、隔阂与和解,但导演好像总是能把这样极为私密的情绪融入到时代中去。历史不仅是我与世界,也是我与时间,不论怎样走,好像每一步都是错的。如果我早几年就看过许鞍华,现在会不会是更好的人? |

|

许鞍华自传,“不知身是客”,伦敦-澳门-香港-别府-广州以及闪回中的满洲。前半段真是不怎么抓人,完全就是在看演戏,陆小芬的表演痕迹尤重。后面到了日本,才慢慢开始找到感觉。剪接既像害怕煽情,又像生手操作,好在母女故事情真意切,哪怕是念旁白都会感人罢!以及“不要对中国失望” |

|

背景是巨大的国族历史问题,处理得比《人在纽约》踏实。剧本降落在母女关系的和解,而客途、秋恨并不仅止于此。这片子大概是理解许鞍华的钥匙,若文艺便要谈生命,若政治便要谈仇恨,“越亲的越远,越远的越亲”,刚刚好找到一段暧昧的距离。 |

|

这才是许鞍华最好的片子哪。 |

|

母子两代的心结,惟有在寻根之旅中才徐徐化解,因为——路途是最能看出一个人品格的。《客途秋恨》可能是最政治的一部许鞍华电影,然而抗战、解放、文革,国仇也不过是家恨的画布。咿咿呀呀的“阳关三叠”催动离愁。 |

|

许鞍华自传式的书写,倾注了大量私人的情感和记忆,但丝毫不影响整个影片的情绪力量。“在路上”的辗转追寻母亲记忆的痕迹,人物的挖掘带出时代的隐匿变化。许鞍华的笔调轻描但却无比深情,同时也蕴含着对时代或是个人的和解。尽管结尾爷爷口中的语义是“不要对中国失望”“希望在你身上”的希冀,但于晓恩、于许鞍华,可能更是一种对新时代的惆怅和迷茫。 |

|

总是要把对方撕碎,才能重新整理出一段原本缺失的感情... |

|

陆小芬总感觉太年轻,而且表演情绪过度 |

|

181215许鞍华真是毫不掩饰人坏的那部分,母亲回乡让女儿重受自身之苦,将“英国”女儿与“加拿大”女儿只充当炫耀的筹码,讥讽旧情人,母亲最终用一种复仇的方式夺回自己的人生,也是对历史的复仇。//半自传的影片,起伏的母女关系。张曼玉美得脱俗,远走他乡的追逐最后仍然要回归。 |

|

不理解是因为不曾想过去了解;越亲的越远,越远的越亲;记忆里长辈的模样,永远也忘不掉。 |

|

ANN的半自传作品,每一次看都让我觉得自己离电影很近,吴念真的剧作尤其的好,举重若轻。 |

|

每次看许鞍华的片子,总觉得他无法是个香港导演,更像是一个温情而犀利的脱北者。让我想起她的《千言万语》和《投奔怒海》,连片子的音乐都这么没有任何香港的脚气。 |

|

喜欢,满分 |

|

好像缺了一样,人生就不同了

你说,是不是很奇怪啊 |

|

凑合,加了些家国旧事,但仍脱不出小女人视野思路。音乐是不错 |

|

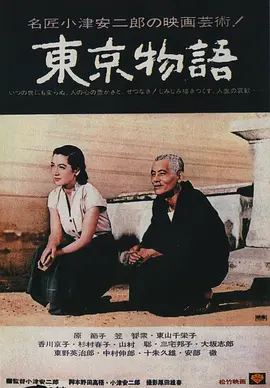

许鞍华的父亲是国民党文书,母亲是一名日本人,直到许鞍华十五六岁才知道母亲的身世,那之前,她只以为母亲是东北人,不会讲粤语,又没读过书,所以也不太认得中国字,这些差异造就了她与母亲感情的疏远。1990年,许鞍华以母亲漂泊半生的经历为蓝本,拍摄了一部半自传题材电影《客途秋恨》》,初时母亲不同意她将家里的事情拍出来,许鞍华还是坚持了下来,影片在香港公映时,她将母亲送去美国看望亲戚,但后来,母亲还是不声不响地看完了整部电影,她们的母女之情逐渐突破了一切障碍,从未成家的许鞍华与母亲相依为命至今,情感十分深厚。 |

|

大背景,小格局,无非是闪婚,婆媳关系,隔辈宠这点事儿!大约是有真情实感,拍的有滋有味!柿子大爷得知小恩是中国人后,一副“给日本人找车”的嘴脸,人在海外会享受很多优待,葵子的尴尬源于身份的含糊,两头受气!不明白为什么要叫客途秋恨,难道是凉风有信,秋月无边?咸湿佬唱的歌儿! |

|

低调的佳作。国仇家恨不敌客途秋恨,张曼玉与陆小芬的幽婉飘飘摇摇,是最朴素踏实的乡愁 |

|

教科书级的母女和解,就那几场戏情感冲击就很大,母亲酒后的炫耀把女儿作为人生筹码又是最后依靠,女儿通过身在异乡的经历理解母亲。是许鞍华重新审视个人经历的电影 |

|

许鞍华自传。

以母女之间的矛盾与和解为主线。

细想其实穿起的是一路辗转,从澳门-香港-英国再到香港-日本-广州,无论在哪,女主都像是一个客人。

哪里才是家?心心念念的“回去”,又是去哪?远走是归宿吗?

母子故事背后,是关于更宏观意义上的“母亲”的认同与寻找。

爷爷说:“不要对中国失望,你还年轻。”

这部电影拍于1990年,30年后的今天,许鞍华已不再年轻。

不知她到底失望了吗? |

|

永恒的乡愁,穷极一生亦无以穷尽的归途。三代各自寻根,一时的依偎或碰撞,久远的孑然与漂泊。极为强烈的“消逝”印象,观之几度泪涌。他我家国调和得很舒服,模样不大,却不小气。只是偶有拉杂。闪回点算巧致,次数可以再合并。音乐是一大亮点,量少而格式集中,礁枯风冷、浪高海深,听来孤愁萧索碎神 |

|

凉风有信,秋月无边。 |

|

一叶知秋,离恨难愁。 |

|

似乎世界发生巨变后,发生了改变的人们回首一望,过往总会是烟雾朦胧,而仔细盯上那些飘散在天空中的尘埃,光斑就会从叶影中飞速地消逝。即使不结合起许鞍华的个人体验,整部电影都拍得特别动人。 |

|

许鞍华的自传电影,和《去日苦多》结合起来看会更有感触。也许因为编剧是吴念真的关系吧,这个片子有着港片中不常见到的乡愁气质,爷爷的中国,妈妈的日本,我的香港,三代人之于身份认同的苍凉与缺失,尴尬与执拗,人生如秋,一咏三叹。 |

|

1973年,东西五个城市看遍,才知道世界真被切割成一只只果冻,鲜亮的,发臭的,什么都有,但反正各自为战,悲喜难通。最感慨的是,爷爷被那些虫豸整了一天,中风了,跟她说你不要对这里失望。世仇国的两个年轻人相恋了,女人被家人斥为不贞,她毅然决然地把神色压缩成卑怯与自尊,带着浑身芒刺与外界相处,等来一个同样竖起尖刺的女儿。母女真有意思,亲的远,疏的近,同质相斥,又最能体己,都不知道要浪费多少时间去怄气,但少了这针锋相对,人就像失去保持年轻、维系体面的理由了,就像漫长客途,没了支撑。相差八岁的陆小芬与张曼玉演母女,棋逢对手。梅姑那首《秋天复秋天》,潘源良把词写得真是愁肠百结,比电影还要文白地苦,「我却恨原来人生错步永没停,缘似是雾,悔原是命」。 |

|

#CGV香港经典电影主题展#细水长流,慢慢铺垫,娓娓道来,越到结尾越能体会到里面的情感,本就是母女关系的互相谅解,却在“返乡”“客途”中慢慢塞入了国别和历史的沉重。不要对中国失望,这幅老人的身躯,再也承受不住这个女孩的重量。 |

|

一个半小时的长度饱含绵长幽远的惆怅,家国沧桑、大历史、个体记忆和故乡认同都在复杂的交织里终于剪不断理还乱,而我们要带着这乡愁继续生活下去。目前看过的许鞍华电影里最喜欢这部了。 |

|

穿插过往回忆的叙事手法,母亲初来到澳门与周边的人与事强烈的疏离感,无法掌控的个人命运微小到就像是时代洪流中的一粒尘埃。情感上很难消化的一部电影,从母亲和姐姐在码头目送远嫁加拿大的妹妹离去的场景开始,我的眼泪就止不住地流。脑子里浮现两年前在机场望着老姐拎着大包小包过安检飞往欧洲的背影,以及想起前几天中午感到最孤独无助的时候做的一个梦,梦到打开家门老姐就站在门口等着我一起下楼吃路边摊,梦里的我们就像小时候一样开心满足。乡愁的产生缘由是很复杂的,宏大到家国情怀,小到对每一段静谧美好时光的眷恋。“越亲的越远,越远的越亲”,当他们辗转漂泊重新踏上故乡的土地,记忆中的故乡已经面目全非,他们也真正变成了异乡人。对于身份认同问题,Ann在表达对香港这片异乡土地深沉的爱同时,也抛出了她的答案:心安即是归处。 |

|

相較於許鞍華早期作品《胡越的故事》《投奔怒海》當中的激越與對抗性,本片的風格更顯含蓄和悲愴。片名得自清代廣東南音曲,白駒榮演唱版本貫穿全片,英文片名則為《流放之歌》,其情節跨越倫敦、香港、澳門、日本別府、滿洲、廣州六地,敘事亦在多個時空之間穿梭(剪輯有些隨意和紛亂)。儘管創作的初衷乃導演的“自敘傳”,但影片亦可視作20世紀東亞地區的歷史大傳:將東亞政治史上的重要衝突性事件,濃縮在持續遷徙流散從而居無定所、難覓“家園”的小家庭中,此種思路令影片氣象宏闊,亦為許鞍華的創作野心所在。影片最重處理在東亞民族國家“之間”的邊緣地帶生活的主體差異化的認同問題,片尾以母親於日本故鄉懷念香港的煲湯和曉恩返港工作為標誌,確立起異鄉人對於香港的終極認同。2022年10月4日夜於“禮崗影院”。 |

|

今天终于有机会在大屏幕上看一遍了。去日本之前那段,还没咂摸出什么来,结果一回日本立刻起飞了。人人都故土难离,但是人人都离开了故土,人人都在逆旅中,人人都在回首和作别之间一往直前。

电影是非常好的,就是旁边遇到了一个盗录狗,北京路CGV 8排6座,一个猥琐的胡子男,屏幕一直举着在那里录。最后是5座的观众观影中途忍不住先说他,他就恼羞成怒大骂出口,当时片子还没完,直接打扰到在场的所有观影人,第一次在展影中途碰到这样的没道德没素质的人🤬🤬🤬 |

|

许鞍华格局确实不小,空间上远观文革,时间上回望二战。如果总结中心思想的话:和时代相遇,吧。只是篇尾广州一段太粗糙,将孙子设置成智障尤见戾气,毫不遮掩居高临下忧国忧民的迂腐,减一分。音乐不知道谁做的,大气,主题曲编曲和半生缘好像啊。 |

|

李子雄演的那个丈夫真是个好人,另外,本片证明,外国女人的家长里短跟中国女人别无二致。 |

|

幸好晚上一点时间段选了这部看,一点都不困,还有点失眠 |

|

(090517)人物的有些转变我还是不能理解。内容仿佛一个粽子,包得太多太满。小女孩对爷爷肚子的惆怅,很泪。三星半(200130)美术好棒,陆小芬比张曼玉动人,很动人 |

|

電影裡說:別處已經入秋,香港的夏天都還沒過完。我坐在窗戶全開的客廳吹著風竟也能感覺到涼意。客途秋恨,秋月無邊。南音用在這部電影裡太和諧。余sir昨晚說以後不再講南音,怕我們覺得無聊要睡著。其實不然,我聽著心裡沈甸甸地好難受。三代人在這樣的歷史裡流轉顛簸,影片開始看到爺爺心心念念想著要回大陸就想到《童年往事》裡的奶奶,那一代人的情要歸到大陸去;媽媽是異國人,日本有老宅有親朋好友有初戀;女兒在英國讀書,對家鄉沒有任何留念,回家只是顧及到母親的感受。後來爺爺回去了,被文革折磨;媽媽回去了,老宅要被變賣;女兒回來了開始了解香港,第一次把香港当作自己的家。的確是一首流亡之歌啊。 |

|

感动 |

|

文艺片,张曼玉不是花瓶了 |

|

个人记忆拍出了时代的苍凉感和家国情怀,十分难得,日本部分拍的尤其好,闪回用的很不错,剧本十分出色,台词句句扎心。可惜陆小芬的表演差了很多,把母亲这个灵魂角色演的没了灵魂,反而婊气十足。 |

![豆瓣评分]() 8.5 (9998票)

8.5 (9998票)

![IMDB评分]() 7.4 (587票)

7.4 (587票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 90%

烂番茄: 90%![TMDB评分]() 7.30 (热度:1.42)

7.30 (热度:1.42)