|

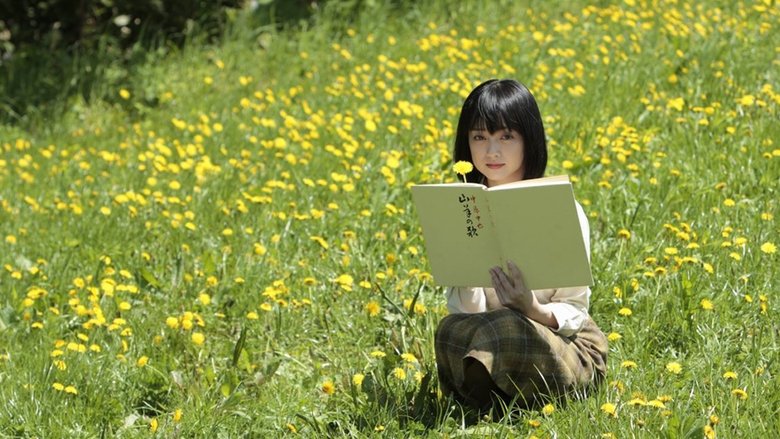

大林宣彦已成仙! |

|

家族的时间流过国家的历史,所有青春与美好随之覆灭。落雪中的朝阳与原野上的杂草,排着队列行进的人群,把生者与死者都拖入无尽深渊。山樱似血,寂寥黄昏,远处的希望依旧隐隐,难觅踪影。 |

|

舞台感和仪式感的痕迹太重。过分追求艺术的齐整,反而失去了电影美感。 |

|

视觉音乐没得说。但你一言我一语谈个人谈少女可以,讲家国兴亡就怎么都没深度。至今还没见过哪个日本电影应311地震的景不生硬的。密集对白节奏独特,施展太多就显贫嘴,或者说这一辈弱手不够可爱撑不起这节奏,只有小阿姨寺岛咲很可爱。快成半部中原中也推广片了。 |

|

前有《空中之花》後接《花筐》,大林宣彥戰爭三部曲的系譜連續性正式確立,本片定位才逆向清晰了起來。藍天白雲的「遺言」這段動人。 |

|

#1 人物登场时有种柯南的感脚。。 |

|

1. 对话特别多,而且不是日常对话。2. 片子是大量使用了绿布吗?光线和远景跟近景非常脱节,看起来非常不舒服,很少见的日影观影体会。3.导演的个人风格明显。 |

|

#SIFF2014#三小时看得漫长困顿,重要环节仍交代不清,某些台词太冗长;间隔幕间作用的长列演奏真像第七封印,很多刻意重复的细节互补互衬,在节奏上形成繁复之美;沿袭以往时空剪辑(最爱其中闪回剪辑),深沉起来的大林宣言有点说教倾向,不过视觉真绚丽,诗句真美,颇有舞台剧效果。 |

|

在不断翻转、反观中构建的史诗。和《花筐》形成对照和互文,观感也相似,像个快去世的人把自己放在观众面前燃烧、呐喊,就是这种扑面而来的“泣血感”,又向死而生,令人不得不叹服。 |

|

311地震之后大林宣彦对民族、国家、家族、战争、苦难、过去、未来、生死的思考,故事放在田园牧歌一样美丽的北海道芦别市,以铃木一家的悲欢离合,讲述了活着、活下去的理由和方向,有一种放逐之后短暂团聚又各自幸福的美感,导演真爱诗人中原中也,晚期的几部作品一直在提到他,一直在援引他的诗句。客串的安达佑实依然美丽。 |

|

按舞台剧路数他倒是省事儿了。。。全员话痨自言自语各说各话。。。聊家常没劲聊历史活该聊亲情爱情无感。。。大林宣彦老是这样,过了5年又拍个《海边电影院》还是这一套,问题是每次您都整3个小时,这不是纯坑爹是啥,有这6个小时踏踏实实睡一觉不好吗,陪着您老人家没完没了的怀旧矫情来矫情去的,严重怀疑服化道都还是那波人。。。何必呢。。。以后看见得躲着走了,真不好意思再掉坑里了。。。 |

|

4.0 在明媚的荒野之上,谱写着夏日之诗,是那么焦灼,也是那么的安静。 |

|

整个过程是这样的:诶?风景片?诶?伦理片?诶?魔幻片?诶?教育片?诶诶?怎么还没结束啊~啊~还是看常盘贵子好了~~~ |

|

7.5。语言密集,气势强劲,舞台剧成分,充满民族特性,观望易,热烈处也喜欢,但细品有说不出的难以接受之处。 |

|

大林宣彦台词多的电影都不好看,只喜欢他标志性的现实-梦境-死亡-回忆的巧妙转换

http://www.bilibili.com/video/av8932977/ |

|

视觉与听觉上的节奏感非常突出,非常独特的质感,但过于冗长了。 |

|

时刻在一星和五星之间犹豫。最后也不知道该怎样评价。 |

|

1.往生有咒,思旧有赋。人间有时返,地狱有处复。未来有幸,过去有故。2.大悲日·幽会·离歌 |

|

用抠图衬托魔幻氛围,我不喜欢。比铃木清顺更难懂难看。 |

|

大林宣彦对灵异元素还真是乐此不疲,由葬礼拉开序幕意即宣示了死亡的命题,随即还传递出了反战与反核的思想,当然这并不是一部苦大仇深的电影,反而通过重生这一行为透露出了重建的希望。电影的气氛透着一股仙气森森,原野里的乐队与北海道的大雪交织出别样的浪漫,可惜聒噪的台词有些煞风景。 |

|

确实挺神的,北海道与萨哈林,死亡与爱 |

|

5- SIFF@影城。战争炮灰故乡,强震核爆轮回,伤痕家族重生,四九七七归一。中原中也夏日之歌,哀而不伤家国史诗。略冗长,仍算得明暗互生鞭辟入里之作。二人同行,礼赞安魂。色彩鲜烈,尤赞章回间十五乐手迴游乡野所奏主题旋律(配乐是导演女儿)只是强语速多群戏快切推拉高能耗人,作开幕片不大明智。 |

|

能比较清晰地发现以前胶片时代借由镜头语言更多的运作到当代各种艺术手法的糅合,本作和第一部《空中之花 长冈花火物语》相似,更像是借由不同元素不同艺术手段来进行表达和情绪感染。简直就是一出相对长时间的艺术行为,导演真的在学习和尝试。“哪里有人生活,那里就是我们的故乡”。 |

|

四十九是一个轮回周期,逝者灵魂不再游荡,重生后能以另一种形式得以继续存在。四十九寄予了导演对民族内省和重生的希望。尤其对于一个饱受战争、地震和核泄漏等天灾人祸的民族来说,和平是奢侈品,更应当小心爱护。除了累人的韦斯安德森式对话节奏之外,特别喜欢其中的非线性结构。大林宣彦真是鬼才! |

|

经典之作,精彩!不过过快的节奏和不断的台词让影片微微有些烧脑,生与死,情与义 |

|

还好我们有诗和电影,还好我们谈绘画或者文学。所以在漫长的人生里,有很多随波逐流的痛苦、自己也无法接受的卑劣显得不那么触目惊心地惨烈。 |

|

大林监督的戏仿草迷宫,bgm赛高 |

|

主题在开篇就有说明,跟导演前作相似,但表现上更加纯熟流畅,常盘贵子如同《空中之花》的“花”一样,16岁的灵魂与爱牵引着过去现在未来,情感更加生动。青春被战争占据,两者都难以忘怀,但只有相拥的一刻才是永恒。人为何生,又为何死,但总是活过。国家、城市、个人,变而不变。不再有战争。 |

|

1. 前尘故往,细语情潮,皆入诗的句读。当然浅薄如我,只是正好对上审美的电波而已。2. 结尾扣一分 3. 舞台化成功,在摄影下了功夫 |

|

看了三天才看完的电影。也许因为这样断断续续的,反而没一气呵成看完感觉好。四十九日,探寻老人生前的过往,他的一生和近代日本历史的大事件紧密结合,战争、地震、核泄露危机...导演想表达的内容太多太满了点,反而让观影者比较累。 |

|

78/100 #FIFF26# 大林一定很迷恋费里尼电影里庆典的哀愁。 |

|

游行乐队演奏着歌在我听来更像是道别的丧歌。大林宣彦已经开始整理自己的一生了,回忆战败与311震后,不去刻意浪漫化,直面这些残酷的涉及生死的话题,也赋予这部私电影更厚重的色彩。七七四十九日,是死者家属拼凑死者记忆的困惑日子,也是烦恼烦恼着就知天命的人生。 |

|

含蓄 隽永 动人 深邃 极美! |

|

北海道的芦别,一座资源枯竭型小镇,因为一个文艺老头的去世,他的孙子们全回来了。这还是一部要在冬天看的电影,当然也适合春天。关于情爱的部分大林宣彦处理的很好,但一拍反战,日本人就陷入一种莫名其妙的自我感动中,也就没法对这部将近三小时的电影有任何拔高了。 |

|

好长。好啰嗦。其实整部片子看下来每一次转场非常美。但是我实在很困。 |

|

如痴如醉的三小时,好看到爆炸!!!尽管最后半小时过于主旋律,说教意味浓重,但完全瑕不掩瑜。大林宣彦啊………我可太爱你了。 |

|

人物逐一登场,谜底缓缓解开,荒诞如真是,奇迹如导演 |

|

这是话剧 |

|

寺山修司一样的空间,《乔瓦尼之岛》的主题,但密集的台词和毫不停歇的运动镜头显示的不是精力旺盛而是仓促,就像一个知道自己时日无多的老人,要把所有的肺腑之言倾泻而出,中间夹杂着昭和老人的敦敦教导:“要弃核”、“要保护宪法九条”……在时间面前终究失了从容。 |

|

我是谁,我在哪,我为什么要花将近三个小时看这么一部电影。大量的独白,无尽的对话,每个字我都能听清,可没一句话我能听懂。一场痛苦的煎熬,比听力考试还要折磨神经,撕裂着身体内的每一条神经。 |

|

怎么看都是按舞台剧来的脚本,拍成电影真是可惜。后面太主旋律 |

|

满。信息点庞大 台词密集 手法多元 但繁而不乱 神在各个立意竟也无缝联结 导演野心勃勃 才华横溢 带来特别的观影体验及深深的震撼和思考 |

|

为啥我以为大林宣彦是个拍鬼故事的小可爱cult片导演…被又战争又核电的舞台剧吓到…还有哲学强迫症恨不得每句话都是至理名言的台词…只有(我马上要去看的!)Pascals的配乐还是我想象中的大林宣彦,也照常被他用得吵死了哈哈~大概应该当作中原中也配乐诗朗诵MV吧…看着奇怪的片名念起来倒是意外可爱 |

|

还是老样子:通篇都响彻交响乐般的主题音乐,但行走在自然中的那支乐队让人听之不足;打光明显的不同表现出抠图似的前景,但放在充满幻想奇景与时间跳跃的故事中就十分恰当;故事的安排让人摸不着头脑,就像一出大型的情景剧,但看到最后会发现主题圆满感情充沛。不得不说,这就是爆棚的想象力和情感催生的电影,功夫在诗外,即便不是那么精致,但其实下足了苦功,怀揣着对逝去友人的爱和灾难后对于和平的渴望,三小时的故事讲述了七十年的家族变迁史,在库页岛和芦别市记录下了人们的青春记忆,纵使老生常谈的主题也拍得闪闪发光,这样还不够么?2014 年旬报十佳第一是吴美保的《只在那里发光》,评委的眼睛是被这个标题给戳瞎了吗?不是说佐藤泰志不好,只是两部片子的差距实在是瞎眼可见。 |

|

202404对战争死亡的思考是这批老派导演永远逃不开的母题。看到库页岛一段不禁会心一笑,我看得懵,你肯定一看就晓得。要论信息密集度,那是完全比不上《海边电影院》的。情境戏剧,不过他是以电影的形式拍出来,这部还在框中,但他已有足够的自信。能有《北京的西瓜》,何必担心他片中的主旋律。安达佑实颜值巅峰。时至今日我再回过头来、看完了宫崎骏的《你想》,看完了山田洋次的《你好》再回过头来看,如果他们还能继续拍下去该多好!相米导演也是!电影一样,书写生命。 |

|

终于在大银幕上看了一遍,美美睡上一觉,醒来挥手给四星~ |

|

117/365 法罗岛主竞赛16/24 4 一上来就是高速的剪辑和子弹般快速发射的对话,片中人物二次元般略微不自然的举止像是导演有意为之,和高色彩对比度的画面形成了本片独有的风格,这是电影最吸引我的地方但有时过于刻意强调形式也让人感到厌烦。开头从高龄老人的离世引入,整个家族的画卷徐徐展开,从生活的细微处着笔,平淡地讲述311大地震和二战战败在日本人心中的隐痛,而不加以解读。片中人物对于生死这类沉重的话题并不避讳,甚至在葬礼上坟墓前轻松交谈,死亡并不是生命的结束,四十九日的祭奠之后意味着灵魂进入重生的轨道,而对于留在世上的人来说是新生活的开始。原野上的人们演奏祭奠的歌谣,在美丽而寂寥的故土上行进着,就像生命本身,不断向前奔流,不断轮回,生生不息。P.S. 神無小阿姨长得好像中村一叶 |

|

看的第二部大林宣彦,绚丽的舞台剧童话风,田野里游荡演奏的人们好像一群小熊,以亲历二战的老人为视角,从后311和福岛事件所引发对于传统日本性的思索,并回溯二战创伤,最终抵达反核反战和生之欲的主题,人与人和人与自然之间的kizuna是希望的原野生生不息。 |

|

+ 一上来就是高速的剪辑和大量的人物对话,信息量巨大,前半是高龄老人的逝去对这个家族的影响,一场葬礼串联起家人,头七之后是四十九日,而四十九日之后就意味着灵魂归入重生的轨道,逝去的灵魂仿佛在注视,在牵挂留下的人。原野上的人排着队演奏歌谣祭奠,故乡的风景美到窒息美到迷失方向。后半悠然,以旁观者的视角回顾一生的旅途,整个回溯也像舞台剧一般,而平淡的日常上是战败后的国家与人民,不加以自我解读,只是将其事实陈述,战争之后的心理创伤不可磨灭,有的只是平凡的人和曲折的归途。 |

|

#SIFF17# #SIFF#电影节第一场。首先非常感谢队长,使我得看此片。战争片段两个美术画面看到了《鬼怪屋》的影子,却是神来之笔,很精到。 |

![豆瓣评分]() 7.4 (464票)

7.4 (464票)

![IMDB评分]() 6.7 (178票)

6.7 (178票)![TMDB评分]() 8.70 (热度:1.47)

8.70 (热度:1.47)