|

施拉德到底有多痴迷于《扒手》? |

|

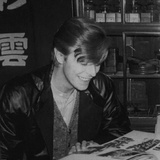

不喜萨克斯配乐,文艺做作老套,看下去只是因为williem dafoe和susan sarandon |

|

20岁的《出租车司机》怀有敌意,很偏执,感觉自己受到这个世界的压迫,他是个开出租车的;30岁的《美国舞男》变得很自恋,自我感觉良好,他成了男妓;现在他已经40岁了,他的人生一事无成而且当上了毒贩。

并不是有意把这组电影当作三部曲,只是觉得,行刺摆脱入狱,男妓险些入狱,毒贩锒铛入狱,这30年光景被似有似无的恩典开了光,无名之辈都成了英雄.但,“英雄“们相似的冰冷感一脉相承30年,他们身上都有着某种苍白感,成为世界上的孤魂野鬼,在四处寻找可以寄居的躯体,40年后是这样,50年后也是这样,60年后…… |

|

其实我也想过做点什么把自己丢进去。里面没有想象的那么糟糕,说实话,里面比外面简单多了。也算是一种解脱,从全身心的投入到若即若离再到彻底的脱离,这个过程蛮痛苦的。义气这种东西总是特别能打动我,无论是女还是男,好像是在看一场哥哥和红姑的电影。还有那句台词,we came together, we’re leaving together |

|

这个故事施拉德写过几次了?男主角的失眠症以及城市的环卫工人罢工全沦为一般货色背景,想要塑造的情绪只在叙事层面体现,比如男主角把电话答录机里前女友声音录下反复听,感官层面的建树反而不多,只有两人做完爱分手,男主角说我爱你那一段的timing,tone,expression比较美丽。 |

|

两个女人,Ann与Marianne对应着母亲与女儿,前者淫荡,却并没有那么淫荡,后者则是绝对意义上的纯洁。而在医院餐厅中,Letour与Marianne面对面时,餐厅的立柱将这个对称的构图分割开来,营造了一个prison circle,正如我们在影片的结尾,看到的那样,暗示着Letour与“善良”之间的距离。

《迷幻人生》围绕着一个卡在黑白中间,却渴望着救赎的罪人展开,以及“无法完成的救赎”,迎接他的结局必然是宿命的,但在结尾,施拉德却让我们相信“救赎”的可能性。

On The Other Hand,我们置换一个角度来看这部影片:对于一个淫秽的父亲,在纯洁的少女中在场,胜过一切罪恶的利益,为了这种最终意义上的邪恶与占有欲望,又有什么恶行不能抛弃? |

|

出乎意料,以为是毁灭,施拉德居然来个置之死地而后生,愿孤独的人最终都懂得其中的道理。 |

|

感觉施拉德时不时的就会回到出租汽车司机的坑里。。。不知为何看电影的过程中老把威廉.达福想成是威德马克,把萨兰登当成是贝蒂.戴维斯。。。这两人一起吃饭的一场戏,达福也引用了卡萨布兰卡里的一句台词,“we well always have Paris.”。 |

|

颓废的城市,迷离的夜,孤独的人,撩拨的情。 |

|

仍然是施拉德笔下的浅睡者,但不像《出租车司机》那样是行动的夜游神,夜晚他阅读写日记思索,不寻常的毒贩,但更寻常的人生。它延续了新好莱坞电影里用更现实的笔调刻画做另一种美国梦的人生。但最终做梦的人的归途,是免不了的成为失魂落魄的幻梦者。 |

|

3.5;夜景和雨景都相当契合孤独气质,配乐出彩。 |

|

这……施拉德写的他自己吧。配乐corny af。另外如果达福年轻一点,或许Patrick Bateman这角色可以是他的 |

|

配曲很有年代感 |

|

《出租车司机》主人公坐在前座,《迷幻人生》里的坐在后座,他们在城市里四处飘荡,看着各个不同阶层的人,受过教育的人粗鄙的人,但他们自己却与这一切疏离着,正是这种冰冷的疏离感,令他们虽然是这世界的一部分,但却并非真正的融入其中。从二十岁拍到四十岁,威廉·达福口里的中年危机,其实只是人生危机,在人生的某个阶段,你意识到,你的未来就是那样了。 |

|

非常好看的影片! |

|

黑夜宛如白昼,耀得他难以入眠,破晓,终于可以睡去,因为血已流干。| 布列松在九十年代 |

|

7.9 / 节奏非常好,孤独世界。 |

|

06/25/2022 - 06/26/2022, @ The Criterion Channel. 救赎与毁灭的一线之隔。 |

|

三十年后,威廉达福演了反派 |

|

远离毒品,珍爱人生。90年代的音乐怀旧动人。 |

|

4+

迷人

沉醉

享受 |

|

A |

|

刀尖上舔血的厌倦,金钱与情愫的缱绻,人到中年的无奈及厌烦,江湖内外的独处与徘徊~

多处奥福的特写,全部情绪的激发与沉淀,好演员就是“角色”本身!

苏珊的美是贵气的大方与不羁的灵动,大眼睛透露的,总有包容和下一秒的出其不意~

施耐德的“夜晚”三部曲——男人、中年男人、厌倦的中年男人,出入其里,意在言外! |

|

為了救贖而救贖的結局太突兀了,Sarandon角色不分明 |

|

反毒 |

|

这是我最想看的那种df片,施拉德是真的对他有滤镜T T 街边堆满的垃圾袋,汽车玻璃上晃动的灯光,蓝与绿,毒品与家,相对而跪的交媾,花掉的妆与坠落,持枪的人啊噙着泪却从未流出。他蜷在床垫上,听录音机里一遍一遍重复"Marianne Jost",他看起来又冷又疲惫,突然老去了,像是岁月伴着孤独一起长在了骨子里。他肩胛骨那么尖,胸口的皮肤纸一样白,他的瘦小这样清晰地展示出来,而这瘦小让我更爱他,从心底迸出的爱意,像爱一个苍白的孩子。那件宽松的外套看起来是绒的,他生来应当被拥抱。这不该算“中年危机”,因为他真像个孩子,那些墨镜、香烟与酒精都是表皮,都不是他。 |

|

「你簡直就是一本活生生的充滿自殺幻想的百科全書。You were an encyclopedia of suicidal fantasies.」 |

|

十年迷幻 一朝清醒 |

|

又一次连着在俩片里看到同一个女主 |

|

迷幻曼哈顿,就是由威廉达福饰演有些出戏。欸讲了个啥 |

|

May 26th, 4:00p.m. Travis took Betsy to Charles' Coffee Shop on Columbus Circle Finally I gotta a Paul Schrader |

|

贩毒、写作、爱情、破碎、迷茫、游离、微醺、雨夜、摇滚、爵士、暧昧、谋杀、复仇、解脱。 |

|

哎真的觉得施拉德是比迈克尔曼更会拍夜景的导演,能把霓虹元素拍得不那么艳俗甚至带一些冷感我真的服,各种风格化的滤镜和迷幻配乐甚至让我原谅了一下作者浓厚的吮指男味。。。不敢相信美国舞男过去12年施拉德依旧相信救赎。。。 |

|

是谁为了看威廉达福床戏来的(是我 |

|

MUBI 紐約垃圾山大賞/服飾全部來自阿瑪尼,挺好看的/做爱那里的神对话“I am dripping” “Let’s disappear” |

|

一脸恶人相的威廉达福也能这么脆弱,好演员,萨兰登的母性好强。 |

|

Sarandon真的很适合穿红色 |

|

到处都是垃圾,斑比一般的达福 |

|

- |

|

【8】“男性孤独者”那一套,可算是给保罗施拉德玩明白了。一股浓郁的《出租车司机》味。(可真是被达福迷够呛👍) |

|

把枪带回家后的一段简直就是翻拍出租车啊。这才是Jazz该在的地方嘛。结尾...哎 |

|

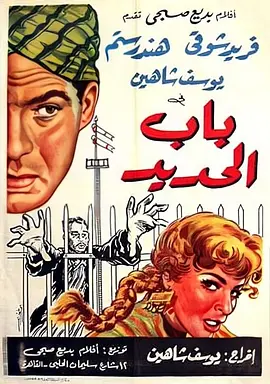

男主不仅是「金钱世界」里面一个介于投资者和消费者之间的生产环节,还是一个直接的(文艺)内容生产者。只不过,他在「20世纪90年代初」这个特殊历史背景和经典的「旧爱重逢,道路认同」叙事框架下扮演了一个面临「阶级跌落/职业转型」风险,正在「扔掉日记」无产化的小有产者角色。然而,作为《蓝领阶级》代表,他身上有很难戒掉的毒瘾、很难清洗的原罪和很难斩断的小资产阶级劣根性。更让他感到焦虑的是,他在本该坦诚相待的夫妻感情生活里参杂了很多表演成分:他正践行的「断舍离」生活方式也不过是一种姿态,这个巧言令色的文艺中年男比女人还要优柔寡断。正如他「前妻」所说,付诸于行动会有代价。故而,有明显「逃避现实主义」倾向和「历史虚无主义」立场——吸食精神鸦片且沉迷于《迷幻人生》当中的男主自然会选择「口嗨/自嗨」无所作为。 |

|

-

问题可能在于类型与非类型叙事之间的悬而未决 |

|

尽管很喜欢,但同样通过本片了解了为何Rosenbaum会称《第一归正会》为Schrader唯一杰作,此时他的作品依旧是在常规的类型语境中完成的,长处在于优秀的叙事节奏把控,而他现在终于拥有了制造作者语境的能力。 |

|

职业生涯不到200部 但是你是怎么做到这么多又老又硬的片子里都有你的! 相当喜欢这个游离的状态 |

|

Dealer life dealer end🚬 |

|

结局我都崩溃了。。太飞了 |

|

中年危机版的出租车司机啊,故事的框架几乎如出一辙。感觉创作的感觉相当慵懒,且欠缺了出租车司机那种游离的锐气。不是说威廉达福演的不好,而是剧作的感觉欠缺了几分力道,他更像是被虚无所吞噬的落魄中年,仿佛连孤寂都与他无关。 |

|

我想看这部电影 2021-12-24 |

|

一个多情的爱写作的毒枭,眼神脉脉含情,来往于上世纪九十年代的纽约,歌很好听... |

![豆瓣评分]() 7.5 (260票)

7.5 (260票)

![IMDB评分]() 6.9 (10,734票)

6.9 (10,734票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 87%

烂番茄: 87%![Metacritics评分]() Metacritics: 70

Metacritics: 70![TMDB评分]() 6.57 (热度:8.87)

6.57 (热度:8.87)