|

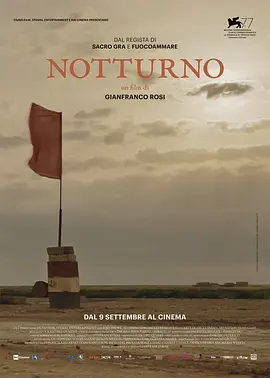

看完之后过了好一阵还是不能放下电影里的许多片段。表面没有联系的男孩的生活和难民营救两部分在全部看完之后觉得它们是一个整体,有点怀斯曼纪录片的感觉了。上一部罗马环城高速没太跟上罗西的思路,这部好懂多了,正好可以把之前的重新看看。另外这就是一部政治电影,不是明喻暗喻什么的 |

|

有的导演为了得到国际影展的青睐会在电影里加入一些讨巧的标签、符号、噱头,而这个导演拍的是标签、符号和噱头本身。 |

|

难以评价的纪录片。脱水抽搐的身躯,脸上红色的泪痕,满仓横乱的尸体,镜头太狠太直白残忍,小男孩一家倒是这冰冷记录里一丝暖意——但他父母在哪呢? 再者,医生的那番实话很打动人心,尸横遍野这种惨象,无论看见多少次,还是会侵入梦里,搅乱平静。 |

|

年度难民大片,全场白左掌声雷动。隐喻有点太用力。 |

|

3.5 无比典型柏林金熊眼光,政治性远高于电影,也许导演怕被说圣母,刻意避免添油加醋,别说煽情压根冷到冰点,只敢寄寓矫正弱视疑病焦虑学划船的当地男孩,因此绝不是“好看”的电影,但大银幕上看到血色眼泪、堆叠的尸体有被震到,客观上确有进步意义。今天还放映事故了欧盟影展真是年年出状况呃 |

|

罗西只是在讲这片海和围绕它而起的故事而已。清冷的小镇、玩着弹弓的孩童、自娱自乐的电台DJ、以及成批因脱水而奄奄一息的难民,他们故事因这片海而起而落,罗西没有所谓圣母心的态度,他只是为他们完成了一副肖像。 |

|

某种程度上可以被看成是真实电影与新现实主义以Docufiction为形式的延续,作为“个体代表”的男孩家庭和作为“集体”的难民都被符号化,两者间完全没有交集却无时无刻不在碰撞,达成了无声的批判。如果将它对现实的揭示简单评价为“刻奇”,显然有些武断。 |

|

才想着为何这么像纪录片,结果发现本就是。因而并无政治隐喻,反正都展露无遗。政局动乱后难民的流离,非常触目惊心。老医生说尸体见多了,其实并不会因为习以为常而毫不惊心,毕竟那都是生命。看到小男孩在这见证了太多血泪的小岛上淡然生活,有种特别的孤绝冷漠。但这电影毕竟还是少了些力度。三星半 |

|

柏林金熊,电影观念的大获全胜。当然随后的摆拍设计与剪辑技法也极其重要。当今国际世界语境下的日常生活的细思极恐,透过纪录电影片段+日常的设计摆拍交叉剪辑,实则还是控诉一种对他人当下苦难的漠视,它也有着对文明的深度自嘲以及严肃荒诞的重构。 |

|

摆拍出来的纪录片,再次模糊了纪实的边界,一些直视非洲难民尸体的镜头拍得精致却残忍。除了这条线以外,岛上居民生活好似毫不相干的另一部电影,眼神儿不好、自认为得了过敏症、凭空射鸟的小男孩,生活节奏静默迟缓的老头老太等。拿了金熊多半因政治正确吧,海岛风光还是美的 |

|

1.难民惨象与男孩生活双线叙事,杂以自然景致,构成纪录、半搬演与全控制的拼贴。2.沉静冷峻,获得金熊虽有政治正确之嫌,还是无法掩盖影片内在的辉光。3.以验光和弱视喻指视而不见,同[沉默之像]。4.以炸药和弹弓雕刻仙人掌的"面孔",遮住右眼后失去准星的发泄。5.壮美风光作反讽,凸月。(8.0/10) |

|

#SIFF# 第一部获柏林金熊的纪录片。但其实与罗西揽威尼斯金狮的《罗马环城公路》异曲同工,只是隔了三年,罗西电影的结构更精妙,并拓展了纪录片的边界。撷取现实的方法使之既可以作表层的解读,又隐含着隐喻。完全不用画外音,靠剪辑叙事(甚至配乐)。 |

|

组委会的评委辛苦,导演辛苦,默大妈辛苦~回家后我默默打开油管看起了春晚 |

|

精美的verite真实电影佳作,构建无垠的空间——自制与广博,匠心和风轻云淡。在今天的政治气候下,主题尤为惊心。 |

|

地中海小岛上居民的日常与非洲中东而来的难民在如此狭小的地域中构成两个遥远而几无相通的世界,仿佛对这个被各种迅捷通讯方式无限缩小的世界无情而精准的隐喻。整体还是相当克制而有力,engaging而并不说教也不显出优越感,两个世界的距离与层次也设置的十分巧妙。 |

|

兴冲冲的跑去买片,中国版权竟然已经有3个offer了。难民题材水准之作 |

|

We all have a lazy eye. |

|

电影名来源一首歌,导演也就五五开一面捕捉小男孩塞缪尔弹弓打鸟,蹂躏仙人掌,浮船上克服晕船,呼呼吃着意面,居然还担心自己患了焦虑,另一面也是主焦点,难民海上漂,是生是死尚难料,这是生存与生活的严重差距。 |

|

浊浪夜捞鱼,点歌献亡夫,单眼隐形火箭炮;营地足球,逃难说唱,海上炼狱;医生无法适应验尸,男孩觉得自己有病,难民清查和浮桥训练,两个世界无声冲突。挺好 |

|

西宁成龙影城2016.7.26.2pm 讲述的难民渡海而来的境况非常动人,结合小男孩一只眼睛无法看到的生命体验,也是一种有设计的表达。作为电影未必那么好,但所带来的直观感受还是很有冲击力的。 |

|

欧洲这两年最热门的难民议题,围绕西西里一小岛小男孩和北非难民潮两条线展开,与其他男孩不同的是,他的家乡每天都在上演挑战人性的戏码,虽然两条线交织不算清晰。对真实记录难民营生活和给大海的深邃的固定镜头印象最为深刻。罗西圣母心在德国得到极大共鸣,放映结束后掌声经久不绝,坐等场刊评分。 |

|

两条线,一条描写岛上居民日常生活的故事片,另一条则是反映难民的纪录片,很混搭的方式,不知道其他人是怎样强迫自己建立这两条线的关系的。[C] |

|

这哥们拍纪录片,一共不超过5部作品,最近的两部一个拿了金狮,一部拿了金熊😂😂😂,刷完两部,题材技法美学确实都上乘。 |

|

#19th SIFF# 也就比那个史上最差金狮奖[罗马环城高速]好那么一点,处处充满着白左的刻奇与自恋,简直看的人尴尬症发作。眼瞅着吉安弗兰科·罗西就要金色大满贯了这可怎么破? |

|

两条线的鲜明对比 |

|

难民可怜又可怕,

绿心黑皮肤,

手法讨巧不讨喜,

招奖又招骂~ |

|

太棒了 |

|

妙得很,够不上大师级手笔,但绝对是业界良心。既有直面残酷的地方,又有相当平常而诗意的地方,能把纪录片拍成这样,也是相当NB了。两条线看似没有任何关联,实则在另一个层面达成连接,很有想法。 |

|

这片有点坏吧 |

|

4 摆拍的纪录片,岛上居民与偷渡客的双线生活,一个依海而活,一个渡海而来,却在罗西的镜头里相遇。暂时主题政治意向最“明显”的主竞赛电影。 |

|

主角:兰佩杜萨岛,难民和岛民因为这个岛而联结在一起,但又仿佛身处不同世界。一半海水,一半火焰。 |

|

小男孩部分太刻意了,too much staging. |

|

电影节第一场。不喜欢这个难民题材的叙事手法。欣赏不来,困。看完第一反应是去吃海鲜意面。。。 |

|

在海边 时间都是呈块状交叠 我看不清树林里的颜色 黑色的浪 或许我可以躺在船上 在潮汐击打岩石的时候 为你唱首歌 SIFF19@SFC美罗 |

|

真的是纪录片吗,也许是新的纪录片形式? |

|

此岸与彼岸的对视之作,纪录与剧情的杂糅之作,小岛渔民的日常与非法移民的遭遇的交错之作。 |

|

propaganda必短命,open to interpretation才可能长久。导演很健谈,听他说话甚至比电影更有意思。小男孩是电影的灵魂。 |

|

双线与turning a blind eye,克制的审视与捕捉 |

|

剧本设计这么明显了还敢说是纪录片,纪录骗还差不多。靠难民题材骗到金熊奖,加上上次骗的金狮奖,导演只差金棕榈就大满贯了,三大影展你们是不是药丸... |

|

划分为“剧情片”观感还好些 |

|

长焦凝视下,人人皆受难。 |

|

没怎么被打动。很多处理(比如打光和大量的后期调色)都是在拉远屏幕和真实的距离。导演在双线并置的结构下使用了一些相似的语言来做对照,可以看出心思。但是因为缺少故事而死气沉沉,让人疑惑。 |

|

电台里播报了失事客船和伤亡数字,但点一首海上火焰送给没法出海的儿子才是正经事。片尾字幕红蓝色搭配,就像这两条毫无关联的平行叙事线,互不交汇却迸发出非凡的视角。在地球的某一端有人为了海难的亲人哭到不能自己,那里也有男孩因为弱视玩不了弹弓而沮丧。站在一处,你永远没法看到一座岛的全貌。 |

|

蛤?柏林金熊? |

|

创作者两条线对比隐喻的意图十分明显,影片的问题在于其对难民这个政治话题的关心远远超过了难民本身,镜头记录下的难民景象是追求震惊效果的表面化影像堆砌,它并没有真正深入这些难民的生活并将他们视作真实生活中的角色,因此难民在这部电影中被削减为了符号,一种能够激起人们伪善同情心的存在 |

|

对今年2月的柏林来说确实有更深远的社会意义,人们愿意在艺术形式上找到自我慰藉这没有任何不妥。但在SIFF上放映或许观众的期待只是柏林金熊的期待,难免浮躁起来,但若沉到海面以下保持呼吸平缓也能见到阳光透过海水的美。2016.6.13 |

|

柏林金熊?Seriously ?! |

|

非常糟糕的摆拍伪纪录片题材的左派政治正确电影。自以为对难民的怜悯就能抵消掉自己庸俗生活的沮丧感,从而获得道德上的居高临下感和自我满足的精神快感:简直是一种难以想象的尴尬刻奇和庸俗自恋 #这是赤裸裸的靠难民题材和道德自恋拿到的柏林金熊# |

|

想不明白费那么大劲摆拍出来一条小孩日常生活线的意图是啥,除了同一个岛上天差地别的状态的对比,难民问题再严重跟他们一家还有啥关系,反观核心的难民线拍得逻辑又是真乱。 |

|

视角很好···#SIFF2016# |

![豆瓣评分]() 6.7 (2148票)

6.7 (2148票)

![IMDB评分]() 6.7 (6,136票)

6.7 (6,136票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![Metacritics评分]() Metacritics: 87

Metacritics: 87![TMDB评分]() 6.80 (热度:7.03)

6.80 (热度:7.03)