|

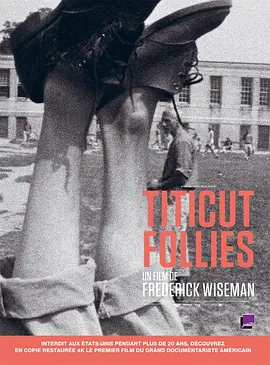

直接电影代表作,真实而沉重。难以想象在那个胶片昂贵,摄录技术不发达的时代,导演会选择记录普通人的日常工作,这该需要多大的勇气。什么叫远见卓识?这就叫远见卓识。 |

|

被摄人对摄影机的存在如此不受影响,让这片子看起来就好像一部feature |

|

4 salesmen sell Bible, or capitalism sell religion, or whatever. From Boston, to Miami. The filmmakers pretended they weren't there! They're the flies on the wall? Or the elephants on the dinning table! [Direct Cinema] |

|

直接电影当然是个相对的概念,真实也是相对的概念。这种纪录片已经算比较真实了。镜头设计也在加强导演的表达,剪辑也是在梳理导演的思路,所以还是挺主观的。难得推销员走进的那么多家庭都无视摄影机,那么自然。推销员自带戏,自带不少幽默。他们的生活虽然没有拍,但是在出差推销的过程中也都有侧面的一点反映。甚至我看他们抽烟的、穿的衬衣领带、开的车子、屋子里的家居装修都是很有意思的。 |

|

好像在讲推销员的两难困境,又像是暗喻基督教的困境,一群到外地巡回推销的人晚上在motel交流以及公司动员大会上的情节都写实的一塌糊涂,和50年后的现在也毫无区别。影片从头到尾都散发着一股被宗教“绑架”的气质,他们居然能让推销员在家里介绍1个小时,你能想象自己也做出同样的事吗。 |

|

尽管收获的只是一个名字Paul也会用一整首欢快的歌儿去面对。销售注定了是一项艰难但又伟大的工作。 |

|

百种滋味,自己体会 |

|

看得心累啊,推销员哼的歌、推销头头的成功学演讲以及圣经公司传销式的组织都让人嗅到铜臭。而推销员的疲惫与绝望、购买者不同的反应和态度都诉说着资本时代“中产阶层”的苦难。据说电影调整了事件发生顺序,以便更好让观众理解。 |

|

有点沉闷 |

|

太好看啦。说它是直接电影(纪录片),内含的各种冲突真不比任何故事片少:主人公是卖圣经的,对象是虔诚的教徒,而他们的公司有着很典型的企业管理法,每个人在会议上大声喊出今年的目标,不管自己信不信;完不成任务的推销员会陷入焦躁和愤怒,而这一刻上帝大概和任何人都没关系 |

|

以上帝名义,从容推焦。 |

|

7/10。以神的名义将梦想和尊严作为商品反复推销,却屡遭拒绝的尴尬正是美国社会的真实写照。摄影机捕捉了被摄者最不愿意展现的本真,开场保罗用文学价值、给丈夫回家的惊喜来卖力说服顾客,但女主人的无奈和小男孩不小心碰到琴键,显露了保罗内心碰壁的声音,另一个段落保罗慌乱地感到自己在向一个卖吸尘器的同行推销,把圣经塞回包里,在眼镜男微笑的目送下离开,独具匠心地让同行笑看消费信仰的把戏。镜头静态观察着会议场景,推销员个个穿戴得体,用沉默的表情欣赏这出百无聊赖的励志演讲,转场时保罗开车的独白和销售受挫后回到酒店模仿爱尔兰口音的自嘲,嘈杂的现场录音和顾客漫不经心的托词,尖锐的声画关系从而产生了疑问:既然信仰是必需品,为何要用昂贵的价格令底层接受?结尾保罗解答了疑问,奔波数年是为了养老金,信仰却无法维持生活所需。 |

|

启发。 |

|

这回,顾客是上帝,对于上帝而言,同样成立 |

|

真实电影。 |

|

60年代的纪录片[推销员]里有一种伟大悲剧的气息,更为难得的是,这种悲剧深深扎根在真切的现实之中,可见现实本身就最为骨感和诗意。这种美感一部分来自于真实性,一部分来自梅索斯兄弟浑然天成的叙事体,推销圣经这种试图资本化灵魂的行为因此变得寓意深刻起来,这正是社会向自由资本转型时期的问题。 |

|

第一次看所谓“直接电影”,这大概是最真实的纪录片,虽然也是大量镜头后期剪辑而成,但毕竟每一个原始镜头都是真实的,没有预期、没有重拍,没有采访、没说解说,不带任何拍摄者的主观色彩。 |

|

http://v.youku.com/v_show/id_XMzMzNzgyOTY=.html |

|

据说人都是有意思的-09/15/14 at Maysles Documentary Center\太粗砺了-02/13/16 at MoMI |

|

有点像《美国往事》那样的美国帮派电影,兔子、公牛、獾,成员以动物相互命名。帮派头头们摩拳擦掌,在神圣力量的庇护下奠基丰功伟业,在“劫富济贫”的教义里牟利。他们处在一种表面的、主题性的悖论里。只有男主角(Paul)置身事外,身处与一方面想要达成销售业绩的现实痛苦,以及与之相反的“不愿相信已经被生活欺骗”的高贵命运交织的深层悖论中 |

|

睡着N次 |

|

原来都出CC了。。。说它好,或不好,都因为它太现实。生活中这样的故事有的是。可能比这精彩。当然,至少有两个因素影响我对它的理解:1,宗教;2,美国当时的社会背景;看着看着我就觉得好像拍纪录片并不难么。。。 |

|

推销员是尴尬又无安全感的职业,焦虑是如此容易,生存压力与欲望如此简单明晰,彼此间的安慰如此动人。销售大会跟你谈信仰,你真谈信仰,他跟你谈销售,对顾客满嘴跑的推销火车如果扯上宗教,就变成微妙的政治逼迫,落入凡尘的圣经被包裹成精致工艺品,在双边面包需求面前不堪一击。在满口理想的老板手 |

|

近身、隐形、精确、敏感、不偏不倚,且存大悲悯——纪录片应如是 /// 行将没落(不死)物质主义传教士、兜售不菲梦幻底层阶级安慰剂(以上帝之名)、一个中年人的自我摇摆与坚定SD(觉知-去异化-f)16mm黑白中绝望的光,粗粝却摄人。 #Direct Cinema |

|

推销员是全世界最恐怖的职业吧 后半段很好看 |

|

我相信,世界上大部分推销员只是找不到更好的饭辙了。推销员是典型资本主义的产物 |

|

8.5/10。挨家挨户推销《圣经》的推销员们的工作日常(焦虑、不安全感、尴尬、同行互相安慰等)以及透过他们的推销现场去观察一些美国家庭的状况。影片既想做直接电影又想做传统故事片(从剪辑/叙事方式等可看出),最终虽平衡地挺好,但影像力量无疑被大大限制。 |

|

2018.6.23 嗯。竟然是看过的。 |

|

借由信仰榨取铜臭,工作时的滔滔不绝,与与会时的沉默呆板相映成趣。 |

|

一个圣经传销组织…群体本身就已经足够有趣 也足够沮丧 摄像机保持旁观 上帝始终不在场 |

|

直接电影中的戏剧化倾向与不介入倾向之间的角力。 |

|

暑假在看 还有相关的书。。。。http://v.youku.com/v_show/id_XMzMzNzgyOTY=.html |

|

理论上看这种片子应该会犯困,但神奇的是没有,导演选择推销圣经为生的推销员,非常有趣,圣经是信仰,而推销员们利用信仰来谋取商业利益,也许,这就是神普爱世人吧,呵呵。 |

|

纪录片史说的经典名作,最惊人的是摄像机几乎隐形了,所有的人在摄像机的面前是如此自然,我真的是在看一部纪录片吗?另外,这么一群口齿伶俐的人为什么会去做推销圣经这么苦逼的工作? |

|

Great work! |

|

他们是推销员,但他们又不是一般的推销员,因为他们推销的是圣经,而他们最终又变成了一般的推销员——把东西推销出去才是王道。梅索斯兄弟的经典之作。影片最后的定格镜头,意味深长。 |

|

《圣经》是用来卖的,这已经很说明问题了。 |

|

经典! |

|

推销员之职位与被推销的平民,两股相怼实力,皆是可怜可悲之人。 |

|

被布置看旧纪录片作业结果听得一头雾水只能在一边滚着剧本一边再看一遍的孩纸你伤不起啊T T。。。 |

|

2K修复大银幕重看 |

|

第一部把我看睡过去的纪录片 |

|

纪录片创作课业。 |

|

偷坑拐骗 |

|

通过对几位逐门推销圣经的人的记录,向我们展示了这个职业的手段和技巧,他们的收获往往伴随着运气与坚持,善于抓住客户的购买心理,针对突破口不懈出击,但生意也有难做的时候,导演选取圣经推销这个有关信仰的角度,多少有对这一行径的否定。 |

|

http://pan.baidu.com/s/1Bu7IT |

|

这电影真欢乐,推销圣经……哈哈,上帝保佑 |

|

竟然没标记!!大二电影史看的 |

|

《圣经》需要用“推销”的手段充满讽刺意味,宗教信仰的精神至上与资本主义的金钱至上形成了鲜明的反差。 |

|

SIFF2018 |

![豆瓣评分]() 7.9 (2058票)

7.9 (2058票)

![IMDB评分]() 7.7 (5,433票)

7.7 (5,433票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![Metacritics评分]() Metacritics: 80

Metacritics: 80![TMDB评分]() 7.30 (热度:3.86)

7.30 (热度:3.86)