|

印象最深的是两个情节。

一个是爱跳舞的小护士,采访时开开心心的,一提到“死亡”的话题,立马情绪崩溃。

另一个是武汉当地人说,封城之后,就没有出过门。关于武汉的情况都是在网上看到的,并不比外面的人知道更多。

在这部命题作文里,我们看到武汉恢复了日常的秩序,感动于平凡人的坚忍。

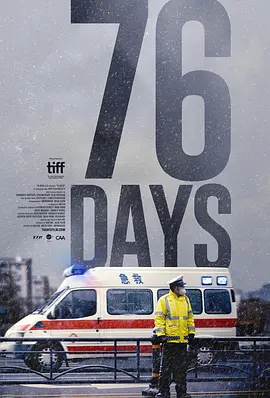

还是想问,什么时候,纪录片的创作者们能够冲破安全的距离,拍下第一时间的画面?

事中、事后,各有记录的意义。

但不能没有事中,只有被允许的事后。 |

|

这种记录在一定程度上是毋庸置疑的难得//积极当然不是坏事 向上也要向下 在“正确的集体记忆”之下或许应该保留一些“错误的个体回忆”//快乐不是假的 痛苦也不是 艰难是一定的 不知道是山还是灰 撑过去就会好吗//活着的人总会振作起来 好好继续活着 像日本语境下常用的那句“连着她/他的份更加努力地活下去” 即使活着真的好累 |

|

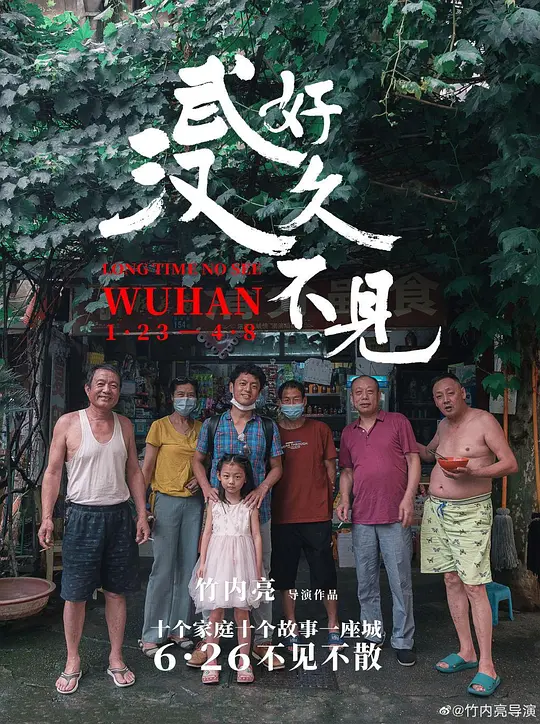

开场说:“我是一个日本人,我住在南京。我现在要从南京去武汉。” 我就觉得这位大哥不一般! |

|

看到一些评论作为生活在武汉的人心里有点不爽,本来就是介绍疫情过后武汉的现状(也确实就是我们武汉居民的生活现状),为什么要扯到“没深度、不真实、有表演成分、命题作文”??啥叫歧视,这就是歧视且不自知。 |

|

被删了。 |

|

不需要表现歌功颂德,不需要强调牺牲奉献,不需要创造抗疫神话,甚至不用强调悲痛,其实看到每个普通人或怅然失落或乐观前行,就足够对得起这个题材了。 |

|

看到最后那一对,我默默把视频关了 |

|

百忙之中看了这部纪录片 拍的基本都是家门口那些街坊邻居 熟悉的人们 竹内亮进医院那段 枕头的棉絮露出来了 莫名就感到特别亲切 拍到协和医院那个我曾经往返多次的新华路发热门诊入口时 心中当真是百感交集 这次疫情过后 对很多事情的想法发生了改变 其实人凭着自己的一股力量和意志 几乎自觉的、无意识的决心之下 真的是可以做成很多事的 武汉疫情前后三个月时间里 切实帮到了许多人之后 脚下很踏实 心是安稳的 仰不愧于天 原来如此 |

|

印象最深的是其中一个采访对象说,虽然身在武汉,但因为封城,也主要是通过网络、电视来了解那段时期的武汉,她其实知道的并不比武汉之外的人多。所以,还是要感谢互联网,让2020年初的武汉不会成为“秘闻”。 |

|

共饮一江水。 |

|

挺真实的。没人会把伤痛挂在嘴边,活下来的人心境会更开阔。不用过度想象武汉的过去和现在是怎样,大家都是普通人。 |

|

一个了解现时武汉的窗口,胜在速写感(五月策划,六月出片),像导演说的,外界并不清楚现在那里是什么样。也因为是后疫情时代的记录,并没有什么撕心裂肺的镜头,更多是较为平静的回顾——生活毕竟要继续。但是作为纪录片,受限于“漫游”的性质,无法跟拍摄对象建立深层次的关系,提问与对话像是有一层浅淡的隔膜。路上偶遇的赤膊大叔,以及长江边游泳的市民,那种扎根市井的气息,或许才是更打动人的画面。 |

|

印象最深的是护士小姐姐,活泼开朗吃吃喝喝骑车压大桥,转眼间被问起疫情期间亲眼见的生离死别,一面摇头说不想提一面马上红了眼圈。上一次去武汉已经是十多年前了,什么时候再去玩一玩。 |

|

一个人,一个外国人,没有抱着窥探的歪心思,本着朴实的心态去拍摄疫情后的武汉,这本身就是了不起的行为。武汉确实做了巨大的牺牲,但牺牲之后不是只能追思痛哭拼了命的让痛苦延续,也不是只能振臂高呼展示和谐大爱。生活不是非黑即白,许多纪念别硬要上升到什么高度。朴实一点,其实一点儿也不影响心去感受这个城市的爱与痛。竹内亮导演加油,《我住在这里的理由》也可以拍一拍漂泊在中国各地的中国人。 |

|

我已被成功治愈……他不脱衣服是因为他没有麻麻(胸)……我老家的人就是这么可爱 |

|

今天一早,这部竹内亮导演的独立纪录片就出现在我的首页推荐里了。抛开政治,去看看最普通的武汉人的生活,他们的牺牲和坚守,他们的悲伤和他们失而复得的幸福。

用故事进入真实,用纪录拉近人与人的距离。竹内亮导演做了一件好事呀。 |

|

武汉不是福岛 请不要相提并论 |

|

已经回来这么久,但似乎只有回家的感觉,而很少意识到回的是“武汉”。因为我家在武汉远郊,不方便重返那些武汉地标以及疫情中产生的新地标,只有火神山医院离得近一点,问日日想不想去,他说不想。我知道,武汉已经彻底改变今时不同往日了,但究竟变在哪里,我暂时还没法切身感受,只能去纪录片里寻。 |

|

“你以为日子这样一天一天地过来的,昨天、今天和明天应该没什么不同。但是,就会有那么一次:在你一放手,一转身,或者一刹那,有些人,就从此和你永诀了。” |

|

真的应该给港台那些一直口口声声喊着“武汉肺炎”的人看一看。 |

|

(还没写完短评就要吼一句“好久不见,影院”)在六月回望,封城真是段外人难以想象也不敢想象的可怕经历,但解封近两个月,终于能在镜头下好好看看干干净净清清爽爽的武汉,看看人们哭过后的笑,看看失而复得的吃喝玩乐,即使是非常清浅的烟火气,也是烟火气。沉重的新闻与根结都没有深入,但先动容一回。大家都太不容易了,但愿“歧视”别来雪上加霜了。 |

|

见面的第一句话是“我做过核酸检测了”,面对会不会怕别人歧视的回答是“我不怕,但我介意。”,那张给外公买了却用不到的麻将桌好遗憾啊,还有姨妈说的几个数字,换了六个地方,住了108天才痊愈,手机上记录了41次核酸检测,普通人在洪流之中的人生。 |

|

就讲外公的那部分感人,其他都很一般,尤其是那对情侣和无人机…… |

|

看了十分钟竹内亮的《好久不见,武汉》就看不下去了。这种符合主流价值观,走过场似的多组人物拼凑拍法太投机,太肤浅,太简单了,国人也就这点欣赏水平。按照他这种形式,我想如果将武汉那帮记者的采访经历呈现出来,估计比这好看一百倍。 |

|

1.不是很满意,有种避重就轻浮光掠影的失衡感,不过对一部能够在内网畅通流转关注现实的影像记录,本不该期望太多。只能说,武汉和武汉人,挺过来了真不容易!2.纪实影像总归有一些文字记录所不及的优势,不用刻意修辞,它几乎总伴随一个或许承载更多的潜文本——暗示了它与它所由以生产出来的情境之间的联系,这种联系有时不失其丰富的可解读性。3.武汉的抗疫叙事诞生于政治积极介入的那一刻:几个月前的那次封城,是结果,也是起点。权力话语与灾难经验不断撕扯,沉淀下来的将会是一座加速走向成熟的人文的(以人作为联结核心的)城市,这可能是灾难所唯一能够“回馈”给武汉的宝贵的东西。但愿如此! |

|

看哭了。也许有那么一点避重就轻,比如庄园那样的故事和护士掩盖过去的痛哭,知道伤痛就在那里、无法愈合;但没有再追多一些,又或许他追了,只是因为各种原因不会剪在片子里。无论如何,是很好的片子。希望疫情过去,迷雾拨开,努力生活。 |

|

我❤武汉,5块钱一碗的热干面。 |

![[未注销]](https://img9.doubanio.com/icon/up76046276-6.jpg)

|

是有必要呈现的题材。但也说明了纪录与纪录片之间的差距。 |

|

武汉人太可爱了。中间外公自动麻将桌那里流眼泪了。 |

|

疫情让太多年轻人的梦想和生活开始重新布局。想想五年前的武汉之旅,现在脑海中却一片模糊,准备再去一次,见证一下这里的新生。 |

|

福岛和武汉能比吗??????并且有一说一 导演在片中完全没有共情能力 21.1.28哈哈哈说错了 这个导演不是没有共情能力 他是对武汉的经历共情0% 对日本福岛的共情101% |

|

倒并非所谓“正确记忆”,而是每个普通人必须面对现实生活的坚忍,不管遭遇怎样的伤痛,始终要努力活下去。笑着,并不意味忘记。选取十个人物所涵盖的职业范围较广,但年龄段较单一。 |

|

看完特别想去武汉玩 想对武汉人好 竹导演每次遇到的情侣都好甜 心疼导演一秒2333 |

|

日本大外宣又出手了。

当时批评武汉的声音特别多,我觉得如果在黑龙江爆发,处理的应该会比武汉糟糕的多。灯塔的表现我们也看到了,电影院越来越远了。 |

|

片中有个武汉人说,因为各种封锁,所以对武汉疫情我知道的并不比外界多多少。所以方方日记里那么多听说据说朋友说报道说也很正常,因为她不是一线人员,也被隔离在家(这句仅指日记,不针对方方本人) |

|

哎这个导演一直都嬉皮笑脸的好烦人 |

|

平凡感人,竟然觉得短了,作为纪录片 |

|

1.我住在这里的理由豆瓣是有条目的,不知道为什么有些人还要再创建一个条目?2.竹内亮导演拍美食节目不错,拍城市旅游不错,拍疫情纪录片?不好意思,不好看!平庸而且枯燥乏味,他的之前和节目和阿布力合作的都是非常成功的,能让网络有效的促进中日民间互相交流,但是疫情纪录片?导演你还拿之前的熟人采访+重要标志性建筑打卡+最后几分钟鸡汤总结套路拍是不是有点不合时宜?最后采访那个英语老师是什么鬼?我们点开视频是要看你如何耍帅的? |

|

有武汉解封后和恋人重逢的甜蜜,有治愈回家后看到老邻居转身躲避的心酸,有亲人离世后麻将桌再也用不上的苦涩,有在疫情冲击下维持生计的艰辛,这些都是在洪流下最真实的今日中国,最真实的人间日常~ |

|

用心去体会拼图的一部分,旁观者终会变成亲历者,生活还要继续。 |

|

作为武汉人,听到因疫情出名那句,挺想笑。

武汉是家乡,但我并没有觉得他有多亮眼,我希望他就是一座普普通通的小城,只顾走路,不用冲锋。 |

|

佩服导演,采访期间还生病了,简直是冒着生命危险在记录。片子真实又质朴,也没有过度煽情,却能从生活的涓涓细流中,感受到其背后曾经的波浪滔天。很期待更多的素材被剪辑出来,如果拍摄花絮也可以做一部片,也蛮有意思。总觉得意犹未尽。也许这一些受访者,亦只是千千万武汉人的一个小角落。 |

|

当初,我们说「武汉,一定会过去的」,期盼武汉早日恢复往常烟火气,不再是一个让人害怕、恐惧、歧视的城市。

现在,我们说「武汉,一定还会去的」,是对武汉这座英雄城市最大的肯定。 |

|

尽管素材有限,但以外来者和普通人的形象切入,反而能够过滤掉那些微妙的、修辞化的东西,单纯直接地进行对话——当然也与武汉的城市性格有关,总之,能用轻松乐观语调谈论的,未必不具千斤之重。 |

|

活着其实很好,再吃一个苹果。 |

|

非常中国化 |

|

除了第一個小哥之外,其他人都有一種演戲感⋯可能是我自己的問題吧 |

|

6.28 心情复杂。感叹“勇敢”的必要。日常的温暖怀抱。 |

|

还可以。问题是,我没看出来日本人的视角有什么独特之处。如果把采访人换成撒贝宁,那就是央视节目。关于武汉,片中讲的都是大家知道的,而那些大家不知道的,看完依然不知道。 |

|

“作为纪录片的导演,特别想去拍武汉,想给全世界介绍真实的武汉”,“然后一百多个人报名了,最后我们选择了十个人的故事”,我觉得吧,单单这两句话就相互矛盾。 |

![豆瓣评分]() 8.2 (21487票)

8.2 (21487票)