|

我可真喜欢赞努西的那些突然的转场或定格镜头啊,好像无论多突兀都是合适的。淡泊以明志,这不是谁对谁错的问题。我们彼此都不要说服对方了。结尾Jan独自在雪地中央架起望远镜,那是快乐的孤独;而Marek独自离去,却是伸手把遮阳板翻了下来。(片中又讨论了契诃夫,曾说《家庭生活》像契诃夫的笔墨。) |

|

你在红楼度繁华,

我在西游岁月长,

人造水晶多面向,

宁生曵尾于涂中 |

|

所谓现实主义者就是承认体制中所有事物都是合法的,包括自己的欲望和朋友的妻子。用庸俗的理想去引诱一个热爱生活的隐居者来达成自己的目的,还是《黑幕风云》更精彩些。 |

|

庄子与惠施,我周围的人很少摊在桌面上讨论这个事情,因为庄子只属于失意者,主动选择的极少.我想大概"人下人"的生活吓住了很多人,不去选择是因为那种生活缺乏基本保障.在经济人格各方面. |

|

日常生活的苦乐,却是超越意识形态讨论与两性吸引的基本生存要素,女性对来自陌生男人的诱惑,如同男人对来自陌生而「美好」世界的诱惑无出其右,还是研究自然才能最终心无旁骛。 |

|

如题,求,谢! |

|

明暗。白黑。水晶的多面向。兩個科學家。愛情。日常生活的行走畫面浮現意義。散文式。 |

|

赞努西这个影片质感很微妙,用目的和道德的理性来包裹自由和情欲的感性,这个一刚一柔的控制真难得一见。 |

|

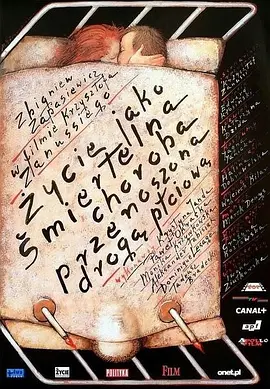

总体上,60至70年代,好莱坞是衰退的,为了谋求发展,大致有两种思路:一,融合更多艺术电影增加表现力;二,制作低成本吸引年轻人的电影。而这两点有各自重合和独立的地方。同时这个时间段是电影最多元化的时候,法国新浪潮、日本新浪潮、先锋派的发展、纪录片到直接电影到元纪录片……结构电影虽然发展出一部分解构电影,但其余部分至今还未得到开发和利用。整体上,所有的电影即将染上比较强的政治色彩、更风格化的电影美学,而本片就停在那个时间节点上,极大淡化了电影美学,完全去除政治因素,或许对今天的中国电影创作者(无分级、政治敏感、下沉市场)有一定的借鉴意义。 |

|

8/10。扎努西用科学与生活的关系,验证了德勒兹晶体影像中晦暗与透明的关系。从另一个角度看,晶体的晦暗面也可以变成透明,影片中两个科学家虽是朋友,但际遇截然不同,马雷克事业有成,拥有神采奕奕的正统科学的光辉,但因登山事故退隐乡村的扬,却蛰居于雪地和森林里,做着默默无名的工作、生活昏暗无光,但当扬对复数理论进行哲学沉思时,他就会发出一道闪耀的科学之光,他拒绝为政治权力服务。马雷克的角色和[山巅的呼唤]的主角形成了互文,后者在政治权力主导的普遍与良心脱钩的社会里,无法过着行为和道德一致的生活,相比扬纯科学的信仰和真实地活着,那些官方科学家反而生活晦暗。乡村和城市也构成了现实与潜在影像的交换,安娜进城看到的工业景观、卖衣市场、橱窗里的帽子和色情电影,代表了她不跟扬而是和马雷克在一起,可能过的另一种人生。 |

|

開頭雪景很美。 |

|

16-1-2008 9:30pm science museum |

|

契诃夫的抒情味 |

|

很短的电影,看起来却感觉很长,有些剪接很跳跃,画面转折出思维的闪光。黑白高清修复的画面很美丽,偏远的地方很纯净,知识分子的对话不用说开就已深知。水晶看起来很透彻,也有很多不解。 |

|

波兰农村冰天雪地的冬日风景是扎努西影像风格几近完美的处女作里最重要的角色,它显然是60年代波兰僵化政治环境的写照。扎努西是在询问这种体系下人性的可能,是在寻找人工水晶里凝滞的分子结构里维持生活的方式。两位男主角代表着知识分子的两种选择,尽管导演对一位有更多的同情,但对另一位也充满了理解。影片里强烈的生活气息取消了任何主题先行的嫌疑,这两位奔四十的人大男孩式地争斗和发泄青春最后能量的场景是这部电影最可爱的段落。影片最后一镜把目光转向星空,知识分子理性的视野里出现了神秘的元素。是啊,生活的、政治的秘密都在星星里。 |

|

2018308 三星好片 |

|

党委书记问起来导演大可理直气壮说这是肯定外省基层知识分子安贫乐道不求功名,只是这立意为何我国老弄成喊口号人家咋就这么含糊这么诗意这么...好像乡下同学只是心累了?配乐如同水晶。总觉得那时期电影剪入静帧的功力此后无法超越 |

|

存在与虚无。天然的缺失是水晶完美结构的一部分,存在的缺失也是我必然的存在条件之一,我可以是想象中的我,我就是想象中的我,在自为的存在面前,在时间的具象面前, 在他人的存在面前,在“拥有”和“作为”面前,我的缺失使我永远在变化,或者说,超越性。 |

|

补标,大半年前看的 |

|

一格格玻璃窗户分割的城市现代高楼就仿似水晶的晶格,自然吗? |

|

某种程度上资产阶级与无产阶级的对立 在知识分子自我批判的同时 审视的是对未知社会走向的希冀 TOR数字修复 |

|

在《水晶的结构》中,我们以「知己知彼」的视角,探访、体验并审视着辽阔而壮美,严谨又诗意,共同且私人的世界格局。扎努西这部简洁优美的作品是一部试图「去中心化」的「观察」电影。他以「有缘千里来相会」的姿态邀请「外星文明」入驻知识分子所理解、设想并建造的社会模型——当我们还「在路上」的时候,我们就已经感受到了这片极寒之地的温暖,而当我们走出现代文明的庇护——正式踏上这片「净土」的那一刻,我们已然被一股炽热而深沉的爱意,以及浓浓的亲情紧紧裹住。我们发现,主人公们除了在书斋里进行深耕——整日与看似枯燥的理论和公式为伴之外,生而为人的「科学家」以及这所「实验室」完全置身于充满不确定性的自然界当中,而借由规律性所提炼出来的「科研成果」无疑也都是「智识交流与情感互动」二者彼此「劳逸结合」的产物——堪称完美。 |

|

83/100 你想活出怎样的人生?迥异的生活方式展现了不同人生观的碰撞,有能教授反复游说、嘲讽,甚至以他人的妻子相逼,但真的有谁对谁错,谁的生活更“上进”吗?夫妻二人坚定的眼神无疑说明了一切。由雪地而始又在大雪中作结,面对这样的冲突能够淡然处之,内心就像水晶一般澄澈。扎努西的影像在沉稳中变化多端,手持镜头的快速剪辑尤为过瘾。而拍两个男角色的亲密友谊,甚至在过度的男性气氛中产生了一丝同性情愫,倒是反映了意识形态之下的男性不可言说的脆弱倾向。 |

|

【MUBI】大师手笔。鞭辟入里,入木三分。在74分钟的格局下条理清晰,双边论证,哲学探讨。深深折服。出世与入世并非黑与白的隔绝,而是阴阳协调下的产物。双男主和女主的三人关系,跑题些,是除了Jules et Jim之外最爱的两男一女的关系了! |

|

DCP restored version |

|

太美好了。这电影就像水晶一样 纯粹 精确 哀伤。 |

|

一种强烈的自指性在一系列突兀转场、跳接与视点错位中被勾连而出。晶体的多棱镜像结构隐喻着科学、生命与权力复合叠加的相互映射状态。两位仕途迥异的科学家共生成为德勒兹意义上的晶体-影像,此为水晶结构的第二重指涉,即潜在与实在、黯然与清晰之间的往复溶解与结晶,科学家-晶体就此生成。 |

|

扎努西常常借角色之口为自己辩护(如:对于契柯夫的探讨),或借其之口进行着一些不大不小的抱怨(如:对于宣传片的反感),但只有在人物真正向作者索取自己完全的灵与体时,严格的控管才会得到稍许松动,继之以其舒展开来的肢体的自由活动。角色至少应该是一系列松散的零件所组构而成的一台反射机器,要么充分利用身体与空间之间的异质特性,要么就将一些暧昧情愫蕴藏其中,当然还有一些介于其间的中性姿态,但无论如何都不可将角色降格为几句格言——也包含对待生活的态度等等——的重叠交加。

因此如果说在《面对面》中发挥得淋漓尽致的科学精神极为精确地推理得出运动—影像的危机以及随之而来的断裂,总而言之就是现代影片的大曲线,那么在进一步地执行现代影片“无故事”的特征时扎努西的这架尽力维护平衡的天平就有所失控。

2024.2.7 |

|

at PSA 蛮有趣的,人物各执一端,除了冷战阵营的较量,也是禁欲理性和享乐积极,或者中国文化里的出世/入世,三人组成经典的暧昧暗涌关系,雪地马车、集市游玩和听交响的眼神戏,那感觉奔着《祖与占》或者《燃冬》去了,但没有戏剧性事件,他们停在自己的人生选择里,像契诃夫的人物停在自己的村庄里,斯宾诺莎式的,或嬉皮士的,which由各自的前史决定——相片、图书、广告等以特写插入,像记忆晶体的幻灯片,又像意识流的浪花,与现实场景对话,Kilar简单却不安的配乐促成了氛围上的迷离,这可能描摹出了冷战深处的一种荒谬感(科学也是双方的军备场):互相理解甚至亲密,但道不同。 |

|

几日的截取,好友之间的对话、生活间隙的乐趣,人生价值的选择,都在默默地好似水晶般绽开来。2021-04-14重看。影片没有铺垫男主选择在偏远乡村气象站工作的缘由,好友海归携任务而来,两个人的对谈透露出两人不同的价值观取向。男主的理想原则在好友这里好像并不是最重要的,更重要的是更好的职位工作和取得利益。任务没有完成,矛盾也依旧在,但是好友还是好友,一如水晶的结构,不是容易破坏的。 |

|

7.4 有点吃力。片子简单,好友相逢,一起玩游戏,一起讨论学术,最终分别,展现知识分子的不同态度。 |

|

晶体-影像 240302藝博館重看 我想我們都生活在暖溫帶:嬌艷的陽、迷離的夜以及偶發的潮濕。所有的這些都是那麼的流動與彌散,以至於很難想象巍峨潔白的雪山,那和夜一樣的白天和白天一樣的夜,坐臥其中是這般遼闊卻逃逸不出分毫。趨向柔軟是人的本能,crave umbilical relation, always. 這讓我們不願喚起堅硬——向外伸展而非向內踡曲。只有在劃定一個點位,以相同速率並肩的那些既知徒勞的折返中,才能真切感知到對方的誓不退讓,然後撞個滿懷一齊倒下。水晶結構異變,人類戰勝了自然,還是被自然所吞沒? Lopsided equilibrium, its too hard to be a male, especially for me. |

|

"I was who you are. I am what you will be. Remember me for someone to remember you." |

|

mubi上的修复版。讲到的东西说深也不深,说浅也不浅,一切都是平静生活中毫无波澜却又有着些许不同的篇章 7.5分★★★☆ |

|

水晶-影像。黑格尔范式里的维度压缩。简单的平面,跳跃的深度。 |

|

黑白片,摄影很生活化,有平易近人之感!以高个子眼镜男自驾车请老友出山开始,到高个子眼镜男理解老友又一个人自驾车离开为结束,首尾呼应!通过高个子眼镜男的视角,展现老友自得其乐的小镇生活!安静祥和,但对于妻子还是略显不公平吧!矮个是见识过大城市的繁华后才选择归于小镇的平静,而他的妻子还一直没有亲自接触过这些东西,所以她对高个子眼镜男所说的大城市是有向往之情的,同时也对高个子眼镜男有了暧昧情愫!

矮个子看穿世界后提前躺平小镇的日常生活! |

|

冷酷仙境,水晶和冰并无不同。 |

|

摄影太美了 |

|

4.5 高对比度的黑白。每个场景逗留时间极短,散文的影像。两个人的交互作用,亦像一个人脑中的思辨。 |

|

理性克制的影像 重視結構 開頭與結尾接近對稱 果然是基夫的好友。 |

|

波兰祖与占 |

|

奥勃洛莫夫觉得实现了自己理想中的人生,尽管他的人生既无诗意,也非光芒四射。 |

|

粗看似为一镜双面,实则是对自然与人工的大辩论。数尽繁华不看岳,超然物外的孤寂的苦与乐,拿捏得如此恬淡而雅致。 |

|

小小气象站… |

|

没想到这个时期的波兰人还会拍这么温馨可爱的电影而且主角还是两个理科生。。。。视听语言的俏皮程度堪比法国新浪潮的一些 但法国绝对不会有波兰乡下的质朴和自然气息 里面一些共产主义体制特色和挤满普通工人农民的农村酒馆集市让人感觉中国八十年代导演也能拍出类似的电影来(说不定真有)杨和妻子安娜守着乡下的气象站和农村小学就很容易让人想到一些下乡的知识分子 两个人对生活日常细节小孩子般的喜爱和好奇是很富有感染力的 这个时候大概还没进入道德焦虑电影时期但马列克尝试劝说朋友去参加研究以及他在朋友的乡间生活中产生的一些认知改变已经能看出一点端倪 喜欢一些镜头(尤其是雪地)图像平面化的处理 和展示谈论的事物的结构细节的注意力蒙太奇 集市一闪而过的俯拍全景甚至有点散点透视卷轴画内味 反正就是 哎呀好可爱。。。 |

|

散文体,音乐很喜欢。 |

|

74分钟,黑白色调,克制的表达,兼具广度深度 |

|

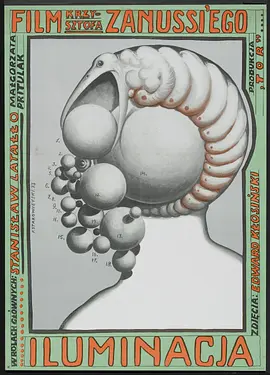

+0.5 好有腔调的片 几乎极简的时间容纳了友谊轨迹交汇的闪光 男孩们对事物原理的纯真好奇在几何实验里得到了梦一样的表达 而梦醒后 扬长而去归于现实的人和雪地里留下继续做梦的人也许再不相见 是强烈的诗性影像了(海报设计好美好精准啊! |

|

学校的教学器材尤其是类黄道仪其实是由雅内克一点点修缮过并投入使用的,天真烂漫的乡村孩子们对知识的渴望是由夫妻俩共同营造并呵护的,身居高位也好科研奇才也好每人能对社会有极微小的贡献就足够了。三人骑坐在马的货架后肆意笑着前往远方的画面美极了,好友打着粗溜滑最后相互碰撞一起摔倒在地的画面太真实了。冷寂萧瑟的乡村里与外界联系的稀少更能令自己对灵魂拷问在心中思考,三人处境各不相同却又能情谊相投,这样的友谊和爱情更为珍贵 |

|

人造与天然孰美?一个回避太阳,一个仰望星空。扎努西的风格太奇异了,仿佛几何在唱歌,数字在写诗。尤其偏爱那些插入的静帧,它们就像频闪的灯泡、滴答的冰柱,让回忆复活为现在,现在凝固成回忆,最终一切都化作恍惚的梦境,只剩玩耍、追逐和大笑。 |

![豆瓣评分]() 7.8 (303票)

7.8 (303票)

![IMDB评分]() 7.2 (1,817票)

7.2 (1,817票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![TMDB评分]() 7.00 (热度:2.63)

7.00 (热度:2.63)