|

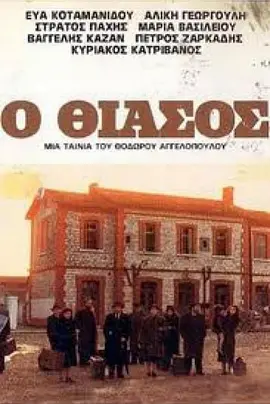

大理石人的续作 |

|

片子很棒,无英文官方字幕,翻译让人想骂娘... |

|

7。大理石人~进化~铁人 |

|

还有什么比续集得金棕榈更牛逼的事情吗!虽然拍得不如[大理石人]那么好(主要是过度表达),但是瓦伊达的电影确实有能动摇波兰政权的能力,真无愧波兰国师的称号…… |

|

依然套用了公民凯恩传记体叙事。只是采访者这次并非纯粹的冷眼旁观局外人,酗酒倦怠的电视台编导需要在采访过程中逐渐发觉自家皮袍里的小,而调查的对象也就是那位罢工运动领导的形象却随着被采访者的关系的由友至亲不断深入而越发的高大起来……团结工会领导人瓦文萨客串出演并在男女主人公的婚礼上献花祝福。三星半 |

|

王进喜比他不知道高明多少了 |

|

故事接着《大理石人》,其实形式有相似之处,都是一个编导做人物或事件采访,慢慢揭露事件真相。同时由于是采访,则突出在场,会更有真实感。加上好多仿佛记录场景的真实场面。音乐还是很棒 |

|

刚开始觉得有点闷,后半段才觉妙。随着后半段剧情发展,整个影片脉络逐渐清晰,人物越来越丰满,主题相当鲜明。 |

|

两部曲看完我发现安杰伊·瓦伊达高明之处在于用剧情片的方式拍了真实电影的纪录片,塑造人物的方式在找寻过程中,通过口述历史构建真实性,一般来说都是反过来。罢工领导的形象忽远忽近,对剧情主人公遥远但对观众靠近,文本与情绪的感受是一致的,始终能有代入感。铁人更往政治方向上靠,主角选了个意志不坚定的中年男士,平庸中透露良知。看波兰的政治手段太温和,包括能把这个片子拍出来。 |

|

比熬完两个半钟更可怕的,是发现明天还有一场大概内容和形式是一模一样两个半钟的《大理石人》。 |

|

A |

|

节奏缓慢冗长得几次想放弃,不弃的原因大概是心有戚戚焉;而且,从专制到民主当是一个艰辛的冗长的过程;细述起来,每场革命的背景都离不开国外反对势力支持,皆莫能免;独裁者的嘴脸,被绑架的民众,各种奋斗,各种不自由,都是活画! |

|

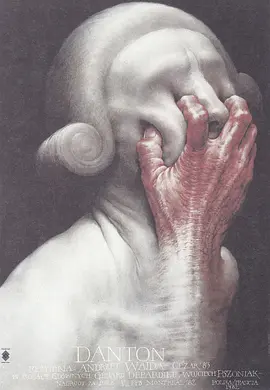

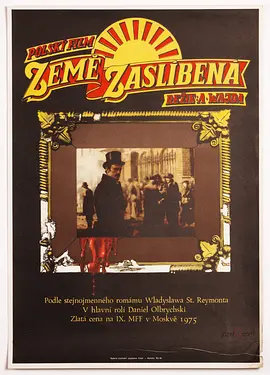

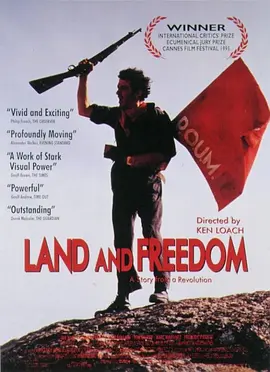

第一眼看到《铁人》这张充满政治隐喻的电影海报时候就想看这片子。这电影是《大理石人》的续集,戛纳双奖。穿插的视频素材像纪录片一样真实的描绘了当时波兰的社会面貌,以及波兰人民在面对体制不公平时候的声音与沉默。直指尖锐的社会问题,人物也拥有强烈的道德意识。 |

|

配乐用得不多,但仅有的几次都让人寒彻入骨。是的,这是君特格拉斯笔下的但泽,褪去文学的外衣后是一片灰暗。 |

|

3.5;《大理石人》续作,不仅结构与人设上基本一致,追求自由的主旨也一脉相承;相隔十年,普通民众更具抗争精神,父与子的对比相当明显,但究其内里,仍是专制体制下的蝼蚁;同是深入/参与「真相」者,记者文卡尔形象比上集女导演饱满不少,更能体现“道德焦虑”。 |

|

获第34届戛纳最佳影片金棕榈奖,讲述波兰工人运动的影片,政治题材,有些闷。 |

|

本片获第34届戛纳电影节最佳影片金棕榈奖。这是一部反映政治黑暗的电影. |

|

1981 |

|

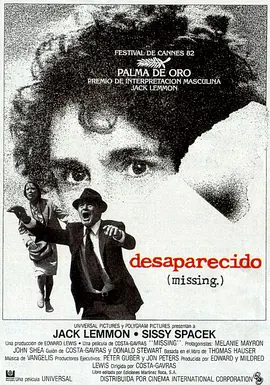

第54届奥斯卡金像奖最佳外语片提名 |

|

我总是很不喜欢瓦伊达的片子。 |

|

分三次看完,看得比预想中更累。瓦伊达自己都曾检讨过罢工戏拍得过于冗长(尽管我不确切记得他在《剩下的世界》里给出如此评价的是《大理石人》还是这部了)。但是这完全可以理解,再不节制都可以理解。波兰的过去也是我们的过去。并不推荐给任何想初试瓦伊达的人,除非你是个政治题材爱好者,对这段波兰历史又感兴趣 |

|

不喜欢这种叙事手法 |

|

政治政治政治。。。 |

|

冷门题材,不过还不错 |

|

结尾从天而降的全知视角很莫名 |

|

修复版真好啊!感谢马丁!瓦伊达的金棕榈,政治得最明显的一部——里面很多都是纪录片素材,修复之后的画质区别更明显了。故事相比第一部想说的东西更多了一些,当然,仍旧是个非常好非常值得说的故事 |

|

还原马切齐克的生平经历。 |

|

叙事上并没有较第一部有更多的创新,且前半部节奏缓慢,在这方面是不如大理石人的。只不过续作的优点在于引入大量史实,很明显用Lech Walesa的身平塑造了一个在波兰政治运动漩涡中的领头人物。现实感上并不强,但其历史观点足够突出。Wajda这里对于主要人物的处理也非常细心,既接续上部,也独立成章。 |

|

得奖的原因——政治多于艺术。 |

|

我现在没有时间陪你,你妈妈多年都未见到你,等到你长大,我会告诉你所有的事情。那些充满希望的日子,无数的艰难、谈判和争端,那些不眠的夜,我们快速跳动的心,那些最终感觉自在的人们。为今天的自己而战,也为明天的你们而战,不要悲伤,再等一会儿,等你回到我们的怀抱,回到我们早已不存在的家,因为那里从没有幸福。 |

|

不可能有胜利。正如片尾那位官员所说:对于政府来说,那种协议不过是一张纸而已。只要制度还在,底层就不可能存在胜利。这是悲剧的核心。片尾曲真棒!感谢译者把歌词也翻译了 |

|

对这段历史政治不熟悉。不过在我想来,“肉食者鄙”的道理在哪儿都是讲的通的 |

|

纪实与纪录想结合的电影,通过现在叙述和回忆结合的方式,讲述了波兰从六十年代末到80年代工人罢工取得胜利的艰苦里程。看完不禁在想。。。。IF STRIKE HAPPENED IN CHINA? |

|

重看。不知道该怎么评价。本片当年拿金棕榈的原因我想和导演用极其真实的角色视角复原了一场罢工有很大关系,但剩下的就乏善可陈了。上一部作品的让人恶心的很多东西在这部里也存在,只是这部很明显更单调,连在人物表演与摄像上的设置都更像是吕美特式的简朴,所以看着不累。 |

|

当然有重复自我的嫌疑,嗜酒如命的男主角也缺少《大理石人》里的女导演那种刨根问底的劲儿。另外《铁人》里的浪漫爱情戏有点多了,囿于时代也看着腐朽。但全片最有价值的也还是女导演的那个反思,“我只关注着五十年代的人物命运,却没有看到当下的工作在经历的事”。结合女导演不给拍电影的经历,这话或许也是瓦伊达老师自己的思考。 |

|

工人阶级史诗。上来就被funk震倒 |

|

很有激情,但确实拍得一般。 |

|

大街上清透的光色是不可替代的现实感,这可能是他赢的重点。但角色、人物、叙事(仿公民凯恩)都不太行,故事是个搞事不嫌事大的角度,输赢so what?角色的变化如同标准范文的模版。 |

|

二看八分钟 |

|

除了海报就没有任何亮点了,剧情简单直白,沉闷得可怕 |

|

这绝对是靠政治性拿下金棕榈的 |

|

真实的没有缺点,越到后面人物越饱满,无一不在触动人心深处,社会的不安不止的罢工,资本只在乎利益不同情群众的恶习,结尾的光明留下希望,想想活在社会主义下的我们,真的对你生活的地方表示满足吗,还有那些说拍不出好电影的,为什么不思过根本原因——自己! |

|

英语字幕啃的实在累,15分钟弃 |

|

个人觉得戛纳给它还是有政治高于艺术之嫌~本身想法和角度挺好的,纪录片段的运用也自然地近乎无缝,但剪辑和叙事乱七八糟,中间恋爱片段俨然像是剪了第二部片进来~音乐是极好,单ed就值三星,身为被trailer里的音乐骗来的人表示,值了~ 以及,还是忍不住想,祖国不缺题材,只是何时能拍出这样的片~ |

|

戛纳影史上唯一一部续集金棕榈,除了将采访者设置成了试图分化瓦解罢工者的人,以他情感立场的转变突出叙事的深度和层次,文本结构基本延续上一部,而政治表达意图压过了前作通过语法表意的探索。 |

|

4.2 海報太牛逼了,加之片尾曲很有力啊.... |

|

#BFI长评-斗争是被回忆的历史碎片。叙事模式跟《公民凯恩》很相似,以调查记者去挖工会韵洞领袖的历史黑料为主线,以被访人与男主的经历讲述的结构推进,男主的人生与各种人及其父辈的命运交织,同时也通过档案,访谈,和旧影像呈现现实与虚构的融合,非线性叙事和拼图式结构和喜欢,多重叙事视角呈现的效果是更趋近于“客观”。男主与各个角色的隐喻是非常明显的,记者的转变塑造有些生硬,调查本身演变为对现实政治结构的揭露,不过这个过程不过国家叙事与个人真实之间的割裂变化随着剧情推进呈现的非常好,而且结尾的呈现也很不错,电影也不光呈现了国家历史被篡改,同时也呈现了知识分子的困境和电影创作的阻碍。影片“铁人”这个名字还是挺讽刺的,叙事上就带着历史创伤的代际传递,同时皆有这个讽刺来看社会对于个体的异化感觉挺写实的。 |

|

深沉厚重的历史凝重感 |

|

相同的叙事手法,却因为调查者与被调查者所处年代的异同,让故事感觉上差异显著,这一部中人物形象厚重起来,结尾的民谣是加起来长达320分钟的大电影中唯一听起来合适的音乐。 |

|

了解了别国的历史后,再看波兰,至少是从这部电影来看,这个国家曾经的统治者似乎还是很温和的…… |

![豆瓣评分]() 7.7 (827票)

7.7 (827票)

![IMDB评分]() 7.3 (3,703票)

7.3 (3,703票)![TMDB评分]() 6.80 (热度:3.72)

6.80 (热度:3.72)