|

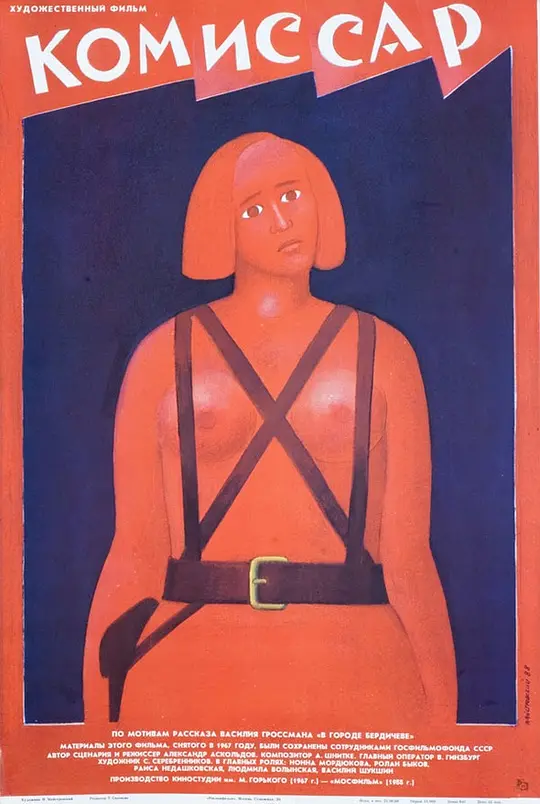

7。找不出被禁的理由,女政委的刻画还是很成功的 |

|

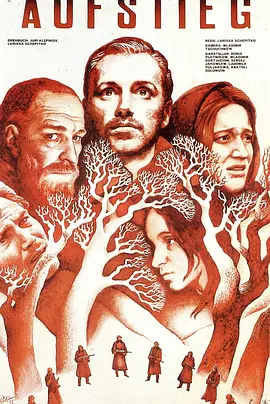

充满能量的电影,让人欣喜。不夸张的说,这是在繁复的技巧和克制的抒情之间取得绝妙平衡的经典之作。它使观者留下这样一种印象:剥离两者如此容易却无法再去分别述之。 |

|

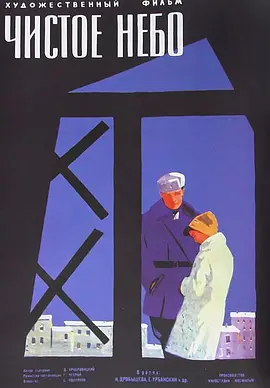

观影盘点期,看过留脚印~ |

|

1.37G 镜头语言很好 |

|

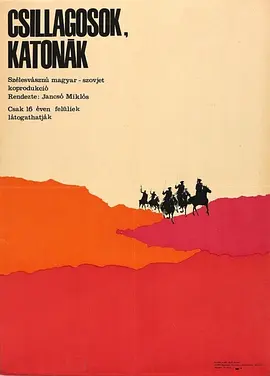

怪 |

|

弗洛伊德一样的苏联战争片很头疼啊。还是女性视角,一到女政委的回忆就像希区柯克一样,咣咣咣的吓人。 |

|

只对一句台词印象深刻,堪称经典。这句话是白军进驻小镇前铁匠叶菲姆钉木板封窗时说的:“我必须告诉你瓦维洛娃夫人,对于人们来说,这是最好的时候,一个政体被消灭了,但是另一个政体还没有来,没有造福人们也没有给人们带来灾难。” |

|

差。1967年拍成1987年才上映,并在柏林拿了奖,其实这片子是爱森斯坦式混乱剪辑留给苏联电影最后的遗产,60年代以后再没有人用爱森斯坦的方式剪电影,他的影响力随着斯大林的死亡烟消云散,并且他个人也只是在40年代之前乱剪。这个角度看,本片是一部化石般的作品,记录了爱式狂暴瞎剪的最后荣光 |

|

失去人性的人 被信仰异化的人 不可能重新成为人的人 和被封禁的影片 被迫害的电影工作者//隐喻蒙太奇用得妙极了 抽象的心理的意识流的内容如何用具象的影像表现本就难的不行//如何用画面和音效达成疼痛的通感//电影在表现形式上在表达核心上的无国界是艺术的赋予//生活促人反思 那些形而上的抽象概念信任体系对于普通人而言意味着什么//虽然是视听语言课上拉的片 但我不觉得老师有理解到故事内核 或者往好了想只是他没说出来 |

|

想看找我 |

|

表现心理活动的蒙太奇段落真美 |

|

女主生孩子这段的拍摄相当不错。。 |

|

我太喜欢俄罗斯了! |

|

除了那些个超现实的意识流和摄影构图万马奔腾的堪称教学片的地方,另外两处印象深刻,一是农民对女政委说。对于大多数人来说,现在是最好的时候,一个政权走了,一个政权还没来,没有赋税,也没有屠杀。。。二是,三个小男孩模仿所见欺负他们的姐姐。。。 |

|

犹太人一家乐观善良,但睡觉的长镜头展示了他们的贫苦,大炮的遮挡镜头和仰视镜头暗示战争对他们的摧残。被封印的教堂暗示对信仰的毁灭,住进地窖暗示战争造就了一个集中营。女主想象中的犹太人戴着大卫星暗示nc思想的早期传播,儿童游戏代表这种思想对孩子的影响。姐姐成了受害者,她在空中摆出十字成为ys。逃兵为了妻子的爱选择逃跑,对他的审判暗示对人性的否定。女主开始想打掉孩子同样是人性的灭失。女主生孩子之后来到教堂看到了摆出十字的犹太人ys,重新回归人性。所以战友让她回归队伍。她选择逃跑。伟大理想让人为了真理去牺牲,却没有告诉他们如何更好的活着。在追求真理过程中人变得残暴,也逐渐灭失人性。结尾女主放弃孩子,选择回归队伍。女主选择了为理想献身,但同时也失去了母爱代表的人性。 |

|

战斗种族不坐月子 |

|

太早看的,没什么深刻印象了,镜头语言貌似不错,只是战争背景下的女政委除了能生娃外基本就是个男人。 |

|

全是梦 |

|

改编自瓦西里·格罗斯曼的短篇小说,当年柏林败给《红高粱》。艺术价值一般,文本蛮厉害的,将政治、性别、民族、信仰等合在一个简单的故事里讲。 |

|

8,蒙太奇和长镜头两大美学思潮留给苏联电影的最后遗产,毕竟电影在柏林重见天日的时候(还跟红高粱同场竞技),苏联都马上要没了。可能就今人眼光来看,这个电影似乎并没有想象中那般的大逆不道,或许在苏联审查者的眼中宣扬战争人性论就已经是突破底线了,但也可能并非如此,毕竟电影还涉及了同样比较敏感俄罗斯犹太人问题。电影很讨巧地用女政委这个女性战争参与者的形象作为喻体,把人性和母性进行勾连,用圣母像、摇篮曲这些元素来进行强化。母亲分娩在电影中显然就是战士艰难找回人性的那个决定性动作(蒙太奇寓意极其明晰),只是结尾还是要政治正确一下,留了个女政委抛下孩子回到战场的结局,最后国际歌都唱了,这样都无法改变被禁的命运,确实挺让人无奈和惋惜的。 |

|

大闷片啊说真的 |

|

设定和台词都那么不ZZ正确,难怪被当局打入冷宫二十年。寄宿犹太人屋主这个人物非常耀眼,风头甚至盖过女主。那个年代的苏联电影真是蒙太奇的宝藏。 |

|

生孩子那段蒙太奇 |

|

难怪被禁 |

|

怀孕的红军女政委入驻了木匠乡亲家。这个设定非常有意思,但犹太受害的主题很难说直接相关,导致最后一幕国际歌前的行进很突然很牵强。

但中间有非常神奇的分娩表达:生产过程完全由一段行军路上的艰难推进的闪回来完成,沙漠上推动三驾马车的女主发出吼叫、倾斜与颠倒构图的士兵画面以激烈的节奏蒙太奇形式连接女主的段落、风沙中陷如其中的火炮和着皮衣的男人的热烈的吻。士兵在沙漠上列队收割的抽象运动从闪回的梦境回到了产床上相似的摇晃运动中。第二次闪回中骑兵被击中、眼镜破碎、摔落下马、马群狂奔(伴随着又像机枪又像女主吼叫的场外声音)的蒙太奇组完美结合了爱森斯坦和战后苏联电影运动美学。 |

|

四刷 |

|

影片拍成后即遭禁,导演也因此被开除党籍,本片也成为他唯一的一部作品。 |

|

保守的停滞期作品。有趣的是80s的重新剪辑,还在试图还原法国新浪潮之前的遗产叙事手法,实在不知如何评价。 |

|

毫无看点 |

|

这样的片子被禁很好理解。

“一个政权跑掉,另一个政权还没来到的时候是农民们最快乐的时候。”

“(为了真理)去死,那什么时候活呢?”

孩子们的游戏令人心生恐惧。

一个满怀理想主义具有钢铁般意志的红军政委,在生孩子的时候才像个真正的女人,恐惧无助茫然,苦难又欢乐的家庭生活,让她心生羡慕并动摇,最终仍义无反顾奔赴自己的理想。 |

|

1967年完成,2004年上映,一部传奇的苏联红片。看得译制版,良心配音。没有大的交战场面,没有酷刑没有屠杀,所以影片并没有实质性的看到为何遭禁几十余年,有的只是关于战争对于犹太人和原本生活的影响的对白,因为战争,丧夫弃子。影片结尾伴着最后一曲国际歌,战争的荒凉造就生活的凄凉。 |

|

影片其实没有明确指向犹太人大屠杀和集中营等问题,而是通过把视角集中到犹太人孩子在俄罗斯社会中被排斥的情景,观察到了他们如何在游戏中孤立、排斥犹太人,并对他们施加暴力,其中一个镜头显示了孩子们如何撕破犹太女孩的衣服,把她捆绑在秋千上,让她不能动弹,揭示了这种对犹太人的歧视是如何在不谙世事的未成人中“再生产”的,这相比成人世界条规分明的犹太人歧视更让人毛骨悚然,因为孩子往往更缺乏判断力,更不被社会的等级和价值观所左右,更具有纯朴的善良心和同情能力,但它把无辜的、涉世未深的孩子视为是这种针对特定人类种群的暴力的承载者,这样,它就比以更残酷的方式发生在成人社会时更让人不安。

可以说,即使放在今天,这个影片所呈现的犹太人歧视问题也仍然是一个尖锐的话题。相比而言,影片中的母性人道主义、反战主义的思想,倒 |

|

有些信仰远离了人性,所谓的真理也是各捍卫各的。 |

|

补mark |

|

国内战争时代这种事情不要太多 |

|

不觉得是女性视角,更像是利用性别刻板印象强化女性作为生育者的附加属性,利用分娩的母亲形象去唤醒因战争丢失的人性,最后zzzq一下像为了好交差所做的掩饰,不过蒙太奇部分和一些段落长镜又确实很出彩 |

|

女性。。战争。。刚出世的孩子。。 |

|

一个教条主义的国家当然不能容忍一丝反抗 |

|

这是瓦解那种打鸡血一样的激情的家庭生活~~~就是激进主义的可笑吧 |

|

女人与女兵的选择,最后一段配上国际歌很好 |

|

片头儿歌 |

|

苏联派蒙太奇尝试 |

|

继承前辈伟大传统的蒙太奇手法。对战争行为扼杀个体的控诉隐喻。政治倾向甚至达到反动的地步,被政府禁映实属无可厚非。 |

|

在奔马那一段导演终于来了个华彩乐章。跟音乐中一样,华彩乐章都是艺术家个人艺术才华的即兴放飞,无关主题。

我的意思是,电影的主要内容都是垃圾。主角的戏是垃圾,配角犹太人一家才是将生活真实再现。 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/icon/up53388964-7.jpg)

|

揪心 |

|

发生在俄国内战时期的故事,虽然女红军是主角但是最有代入感的角色却是犹太人叶菲姆,很多重要的台词也都出自他之口。地窖中起舞的叶菲姆一家,犹太人被驱赶时画面所呈现出的血红色都令人难忘。红军的战斗画面出现在了闪回中这些画面都有种超现实的意识流美感。PS某些台词国内引进时被剪掉了。 |

|

太刻板机械的女政委形象,在高大上地“追求真理”和痛惜孩子亲情之间挣扎。唱摇篮曲、与叶菲姆的观念之争段落比较动人。。有时镜头在俯仰之间急速运动,辅以铿锵音乐,多少带有惊悚的味道。 |

|

马是听从命令,方向明确,驴是摸着石头过河,两者是女政委生产前后的比照。黑白变成血红色,再配上惊悚的音乐,让女政委摇摆在两个角色之间。她需要解救的不只是自己的孩子,还有收养他的非叶姆一家和被迫陷入战争漩涡的所有人 |

|

冷酷无情、严肃军纪的女团政委瓦维洛娃怀孕产子之后变得温柔体谅,寄宿家庭丈夫叶菲姆说:对于人们来说,这是最好的时候,一个政体被消灭了,但是另一个政体还没有来,没有造福人们也没有给人们带来灾难。村民为了保护好自己的家庭和教堂,全部钉上门板。小孩子们学着大人的样子一起折磨姐姐、欺负弱者。有着对上帝的信仰,一家人勤劳善良。政权就是你放唱罢我登场,而人们要的是什么?人们不需要童话,人们需要真实的东西,是不再恐惧死亡的东西。为了真理去死,那什么时候活呢?最终瓦维洛娃还是扔掉孩子,投入到所谓的改朝换代的洪流中去牺牲,而换来的政权满足了人们的免于饥饿、恐惧、死亡,获得自由、平等的愿望了吗? |

|

虽然影片在形式上多于情节和内容,但是依然是一部惊艳之作 |

![豆瓣评分]() 8.0 (343票)

8.0 (343票)