|

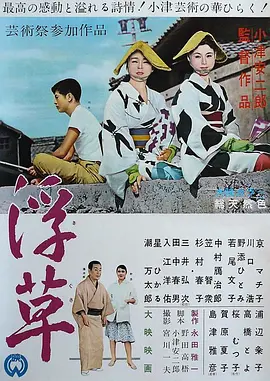

悲伤的爱情,得不到的永远比你得到的更加回忆悠长。大量中景+远景。 |

|

8。夕忆少菊之落墓,回想碍眼之框框 |

|

未了的感情就像一个逗号,逗号是句子的余烬,余烬将永远烧下去,烧尽一片活过的野菊,烧得赤裸,最终让你我成为这空缺之地的墓碑。 |

|

古典诗歌般纯净幽美,当年你情我侬、红颜风华,恍然鹤发暮年、青春不再,即使嫁作他人妇,我心依然属于你,在阶级森严的现实社会里,红颜抑郁而终,徒留芳魂悠悠。 |

|

为什么闪回部分要使用白色边框,我能肯定木下做出的尝试,但我质疑其价值... |

|

7.3/10。妻儿满堂的老人男主回到儿时家所在的地方纪念他的初恋,那是一段相爱的青梅竹马因为家庭的阻挠而最终忍痛分开的故事。影片有着唯美诗意的高水平摄影美术和出色的配乐,但作为传统故事片似乎有两个问题:一个是本片以椭圆形画框代表回忆部分,这虽然营造了朦胧的美感但整体上似乎是败笔,因为这破坏了构图/视觉的冲击力且让观众更难看清画面内容;另一个是中全远景感觉用的太多了,摄影机可以靠近点,这样整体会更有戏剧张力。 |

|

我再也不想在这个世界苟活下去了……悲从中来。唉,人生如戏,戏如人生。 |

|

白框太难看勒 |

|

卿如野菊花,君若龙胆树;两小相无猜,苦命不同时;相去千万里,远隔天一涯;思君不见君,生死竟永别。人间万事消磨尽,只有清香似旧时。 |

|

t5268132bf t5466c83ed t58210f9dd “少日曾题菊枕诗,囊编残稿锁蛛丝。人间万事消磨尽,只有清香似旧时。” |

|

静美之影 |

|

木下的眼光始终注视着都市之外的乡间田野,水墨画一般的世界,在坚硬的礼教人伦碾压之下更显可悲。 |

|

想要长相厮守却人去楼空,红颜也添了愁。是否说情说爱终究会心事重重,注定怨到白头。奈何风又来戏弄已愈合的痛,免不了频频回首,奈何爱还在眉头欲走还留,我的梦向谁送。离不开思念回不到从前,我被你遗落在人间。心埋在过去,情葬在泪里,笑我恋你恋成颠。 |

|

这种电影是没有办法客观评价的啊!在纽约的第一场鹅毛大雪、0度气温中,跋涉到温暖的小放映厅,看这么一场缓慢动人的情感——这种情怀感足以融化我了~这姑娘真是好看啊!特意体会了那个时代怎么用镜头讲故事,发现还是饱含着情感滴分镜,喜欢~毫不煽情的在今天看来很老套的故事,散发了自己的魅力~ |

|

细细品下去,这淡如水的爱情也挺动人的。使用椭圆形画幅最常见的不就是代表回忆或者梦境吗?然后总归是要回到现实的方正。再套用现在常说的“间离”手法,看着椭圆画幅,也是会产生间离效果的。 |

|

202212 采得黄花作枕囊,曲屏深幌閟幽香。唤回四十三年梦,灯暗无人说断肠。少日曾题菊枕诗,蠹编残稿锁蛛丝。人间万事消磨尽,只有清香似旧时。 |

|

木下惠介的圆形构图,也是以中远景为主 |

|

绝口不提爱你。 |

|

木下惠介总能将再简单不过的故事拍出隽永的味道,从笠智众一个七旬老人的视角展开,为这段初恋附加上了时光的厚重感。 |

|

野菊与铃兰..淡い恋 |

|

4.5 stars |

|

执手相看泪眼。竟无语凝噎。拍的实在太美了。即使说是改编柳永的雨霖铃也一点不为过。故事本来简单却抒情渲染到了这个地步。白画框和羽化的边角似乎逆反应一般把电影照片化。旨在对往事回忆更与何人说进行无奈与追忆的诗意化表达。纯正东方的水墨画构图。最后一景凄美至深。便纵有千种风情更与何人说。 |

|

7/10。通过圆形画幅的遮罩,田园风物诗般的静态影像风格将感伤纯洁化。民子的爱是至死不渝的,但受到周遭的闲言碎语和姨母的责备,情绪上变得在意别人的看法,觉得自己配不上政夫,在两人去摘棉花的路上,面对难得的独处时光,他们不断地挑担子行走,一次次试探和逃避,民子为比政夫大两岁后悔不已,之后看到风铃草,激动地采摘到手中,她说政夫像风铃草,他则委婉地回应表白,说民子像野菊,一路上景物的空镜和远景长镜头有种情绪开朗的效果。和沟口一样拍摄人物的动作和对话,都习惯把人物置于纵深空间远离镜头,利用柱子和墙壁取景构图,少用近景和特写,这造成人物相对静止并丧失了表演,特别是结尾无奈答应姨母另嫁他人的民子,婚后流产而溘然长逝,政夫从学校归来,知晓后躲在屋外哭泣,演员的表情被剪影所遮挡,用间离感抵消了场景的所有戏剧性。 |

|

初放野菊,淒淒清香.錯失了寶貴年華.內心無盡的悲愴,歎息中送走過往,凝視間黯然神傷 |

|

真日本,女主角是如此美丽以至陨落是如此自然…… |

|

影如水墨画,恬淡如菊 |

|

木下的电影的确是具有实验色彩的,如楢山节考中的戏剧转场,如笛吹川中的诡异着色,如本片中的框景。 |

|

以男性视角讲述,以女性视角回忆。 |

|

不得不说那个基本上一直存在的相框让我特别不舒服。。。。。三星半 |

|

海水梦悠悠,君愁我亦愁;南风之我意,吹梦到西洲 |

|

连梁山伯和祝英台都能支棱起来,这俩任人摆布的废物 |

|

1. 镜头比较长,切换的不多,而且同一个大背景,人物的脸、身体进行镜头切换,电影初学者可以从中学习一些拍摄方法。2. 背景是用心选取的,每一幅都很美。3. 把电影拍成了诗。4. 那个女孩子天然的美。5.他姐姐为什么要破坏,她妈妈怎么就动摇了呢?6. 爱情来了,你还没有成熟,不能保护这段感情。 |

|

痛苦的爱情呈现,与小两岁的政夫青梅竹马两小无猜情投意合,可惜遭到姨妈的坚决反对,被迫与政夫分开,并答应嫁给邮递员,可她满脑子都是政夫,这不是家人的反对以及强求的婚姻能够改变的,椭圆景框拉开一生的遗憾,有田纪子有种天然的朴素的美。 |

|

散文诗一样的电影,忧伤哀婉,节奏慢慢的,可是还真好看,即使这么多年后,仍然欣赏、喜欢(发现有好几个版本,不记得为什么四年多前2021-01-15想看这部来着了,因为它最“古い“所以最经典最隽永?) |

|

JB100 |

|

@東京国立近代美術館フィルムセンター 木下这个结局实在太有深意了,本来应该最煽情的地方,他却收回了直叙的锋芒,改为第三人转述,值得学习啊 |

|

回忆是圆形的画面 回忆是流畅的俳句 |

|

纯美之作。 |

|

无法进入这部电影 |

|

全片几乎都是在回忆,这样一来老年状态的现实线意义就不大了,甚至从中间开始,切换到老年线的次数有明显的减少。同时影片最大的问题是封建社会和家父长制下的牺牲,这样的主题在当年是落后于时代的,除了木下拿手的山水外景的意境和创新的白框回忆形式外其实并没有突破。 |

|

为何至纯至爱难以相守?为何如花美眷魂断西楼?为何淡淡幽兰不知回首?为何幽幽野菊飘满坟头?春风送来了点点情愫,夏日扰乱了心中小鹿,秋雨阻隔了相思离人路,冬雪掩埋了真情实难诉!原本一对芊芊璧人,却被世俗礼数尽数消磨,终是阴阳两隔,唯有野菊飘摇于寒风中… |

|

d |

|

一桩悲情的初恋;回忆是雾色边框 |

|

旬报第三名。椭圆如眼的镜头,透过它回忆起少年时初恋,在圆润的视角中构建诗意的回忆,再以中远景的构图,整体形成的层次感极强如穿梭于时空回望过去,增强怀念感。与山口百惠版本比较,符合原著情节结局更悲凉情感更丰富,后者改编偷懒简化转折如暴雨骤降。 |

|

再也不会有了,如这般笃定的爱。 |

|

片中所有回忆均为椭圆画幅,圆形画幅给人第三视角的观察体验,缩小画幅减少视觉空间,引导观众更注重剧情走向。木下惠介1955年就做出了如此超前的实验,故事也婉转动人,让我想起陆游唐婉,难得佳作。 |

|

古典且细腻 |

|

虽然故事内容上略微单调,高超的构图舒缓的节奏质朴自然的风格使本片有了动人的情感 |

|

视觉上最明显的经典画幅内,再套一个椭圆的半白遮罩,不少小景别构图没法达成,顺势就用了大景别的远景中景,确实搭配起回忆往昔的忧愁叙事者,有散文诗的韵律,故事的苦情平淡哀伤,细腻婉转...... |

|

故事老套却嵌入了新颖的形式,集姑母与母亲双重身份的道歉也令人动容。配乐自带古朴气质,凄美的断肠。直到最后一刻,未曾得见的最后一面依然氤氤氲氲。唯叹二人的情感刻画过于清淡。 |

![豆瓣评分]() 8.2 (640票)

8.2 (640票)

![IMDB评分]() 7.5 (469票)

7.5 (469票)![TMDB评分]() 7.00 (热度:2.51)

7.00 (热度:2.51)