|

在辛亥100周年之际观看此片,勿忘青天白日,勿忘民主,勿忘自由。 |

|

台词精当,慷慨激昂又带着清末的江湖气。船帮议事一段,展示家法和切口,极妙!SB的几个偶像演员外形很合适,可惜演技太肤浅。彭楚藩、杨宏胜演得最好。剧本显然夸大了孙中山的作用,缩减了人物复杂性,尤其没有展现保皇一方的人物,这是台湾政治气候的必然。包括大火都是实景。热血激昂,热泪盈眶! |

|

拍得好英雄,《辛亥革命》会悲剧的。 |

|

30年前的片子,敢教《十月围城》都汗颜,丁善玺不愧是主旋律专家,这种题材怎么拍怎么给力。 |

|

曾经是谁人的理想 谁人的信仰 需要谁的献血去染红 |

|

王道戲份好多,豆瓣的描述是誰寫的?主演竟沒寫到他。中影的愛國電影基調,還加上邵氏武打場面,熱血到爆錶。考證不太合格,但戲劇化的故事、大場面不愧是丁善璽所擅長的。讓我想看丁善璽導、林青霞主演的《碧血黃花》,大概要比三十年後珠影拍那沒故事又沒場面的《英雄.喋血》好得多。 |

|

当时可谓群星璀璨,除了武打有些夸张外,影片比较真实的还原了那段历史。 |

|

从邓玉麟、彭楚藩这些小人物入手,容易凸显江湖气,同盟会共进会交涉请家法片段很不错,虽然戏说色彩太浓,不过还没有如今的中产气。 |

|

不難看,但可悲。可悲之處在於這些主旋律:民族情懷,以死證志,肉身神話,流血神話,偉人神話,勝者(民國)史觀,以及脫不去的五四式幼稚文明論,拍了一百多年還在拍,而且廣受華人喜愛,永無進步。就這點上,五四實在難咎其辭,而無法走出五四進入真正文明辯駁的華人文化圈則更可悲。 |

|

陆浩东,秋瑾,林觉民,孙文... |

|

国军拍的这部政宣片唯一亮点就是各路邵氏男肉弹汇聚,有二的如狄龙,有萌的如汪禹,有帅的如小宝,有精壮的如罗莽,但国军的政宣片真的没有我党拍的政宣片好看,各种鬼扯和粗糙,也难怪国军打不过我党,也就只有拍来拍去拍个武昌起义…… |

|

100年过去了。敏祖共何还未实现。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |

|

个人觉得这部片比起多年后大陆拍的《建国大业》、《建军大业》等都要好得多。虽然后者也是众星云集出演的大片,但是表演过于走过场化,故事性也相当弱;而本片故事性十足,登场人物虽然也很多,但是每个人物尤其是革命人物都塑造的有血有肉,台词更是精湛,字正腔圆、慷慨激昂。片中很多细节也是亮点:比如谭人凤问去搬炸弹的杨宏胜有没有安顿好孩子,杨宏胜来了句:“岁岁月月,日日年年”;比如彭楚藩在被行刑前,他的妻子彭余氏含着泪却望着他浅浅一笑,最后彭楚藩被砍头时,彭余氏也从高处一跃而下随她丈夫共赴黄泉;又比如新军长官要下属刺死熊秉坤,当长官看着在死亡面前眼睛就连眨都不眨一下的熊秉坤后,立马喊停下属,无奈了的来了一句“湖北完了,真的完了”这些种种细节不仅增加了电影的戏剧性,更增进革命烈士的悲壮,使得剧情更丰富。 |

|

很有港台“主旋律”的味道,人物动作略显夸张,但整体编排不错,战争戏也很精彩,服装、道具严格遵守史实 |

|

最初是十几年前在论坛看完。丁导精品迭出。电影里印象最深的是歌曲部分,一是片尾,配合光复之战的激昂画面,名副其实“照亮了宇宙,震惊了四海”,二是拖炮爬山时《薪火》中的“黄帝子孙”。结合抗日战争时期《黄帝歌》更有感觉:“黄帝率汉族,来自昆仑。斩蚩尤,天下太平,建设我中华神圣。超群指南车,教人大方针,造宫室衣服,偃武修文,作内经,定乐正五音。创造文化,嘉惠后人,到如今,作民族灵魂,发扬光大,孝子贤孙。” |

|

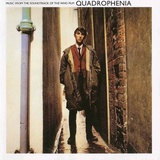

建民国大业。台湾中影与香港邵氏联手,那个时代最强的主旋律。 |

|

另一种建国大业 |

|

台版《建国大业》 |

|

以现在的眼光看,这部电影的表演可能很形式化。但是形式化的表演突显了当时革命的热情。换一个历史舞台,这可能反而是写实的,写实的定义并不固定。不过这部电影能得奖可能多少沾了历史的光。罗莽依旧每片必裸 |

|

“The Battle for the Republic of China”颇有江湖武侠义气。建国大业! |

|

谁才是真正的革命者。。。 |

|

卡司很丰富,最大乐趣是认人。龙哥这邓玉麟太鸡血了.....这片居然是丁善玺拍的,居然得了金马最佳....(十分同意“官腔太重”这个评价 |

|

就挺悲壮,但是看着确实有一点混乱,而且很多演员用了很夸张好像戏剧一样的手势动作是怎么回事,演其他戏的时候也没这样啊,那年代其他戏也没这个风格吧?还是tw有这种风格? |

|

江湖化的历史还原,在当时算是大片了吧,明星荟萃,场面火爆,还有一个正义的主题 |

|

“当刺刀刺过去他不躲的时候,我就知道武昌守不住了” |

|

哈哈,看着这些演员夸张的表演不由自主的发笑 |

|

主旋律,大汉族主义,但比起我们的革命戏,这个要好多了。 |

|

武汉人路过,怎么能不给五颗星? |

|

台湾和邵氏的合拍片,又在八十年代初,显然其政治话语与大陆主流有着明显的区别。以狄龙为首的演员们表演似乎有用力过猛的痕迹,台词念得慷慨激昂、字正腔圆,身段和动作甚至近乎戏剧舞台的夸张,是另一类主旋律,但是这种熟悉的宣传腔调,又难免疏离。但是至少它让人们知道,辛亥革命的成功,不在于孙 |

|

尽管抱着最佳电影头衔,我依旧以为政治大过天,于是没料到的是,这种题材也可以很好看,兴许是与邵氏合拍的缘故,从江湖出发,一片草莽的气息,请家法一段极漂亮,只是如果集中火力些,摒弃些大人物大事件或许更好。 |

|

云集了当年港台最红的一帮演员:狄龙、林凤娇、柯俊雄、汪禹、尔冬升、陈观泰、刘德凯、王道、王珏…主演已经这么多,群众演员更是海量,主打的就是一个大场面。但当年台湾已经兴起爱情琼瑶风,这种「爱国」的电影大多无人问津,通常都是单位学校组织看的,算zz任务。看看数十年后的同类型的大业系列片,真是两岸一家亲。 |

|

有邵氏的参与,什么电影都能拍成侠义动作片。 |

|

狄龙三部曲。一、《倾国倾城》光绪要掌权,结果被太后压制;二、《瀛台泣血》光绪要维新变法,结果被太后软禁瀛台;三、《辛亥双十》邓玉麟武昌起义,是彻底推翻太后成功的第一步! |

|

丁善玺的这部经典之作可谓众星云集,把武昌起义历史画面真实的展现在我们面前,慷慨激昂之情让人为之震撼。林凤娇在这部影片里虽然只能算作陪衬,但仅有的几场戏依旧精彩,不愧为金马影后。 |

|

“谨以此片献给武昌首义全体同志”。但那时候没有那么多炸弹的;比现在这些半现代的人物情节场景好多了,热血沸腾啊;想到武汉的彭刘杨路,好感慨 |

|

其实是主旋律宣传片,但可以看到里面有中华传统文化,难得。有雷人的地方,那个年代拍片的通病。着眼小人物,革命是靠他们的牺牲成功的,而不是千里之外所谓领袖的指点江山。 |

|

SB出品,纯属坑爹 |

|

似乎人们对程式有一种误解,这种片子就得有点程式化表演才显得庄重严肃。同盟会本来就是江湖习气浓重的组织,涉及到帮会的桥段都很好看,大场面就差了一点,这是港台电影的特点。革命要流血,不是请客吃饭,老毛他们认识得很深,不是咱们这种生活在和平年代的人所能理解的东西。 |

|

革命片的正確打開方式,血總是熱的。看得我老淚縱橫。 |

|

捐躯赴国难,视死忽如归 |

|

八一念的《建国大业》,很空洞。没劲。丁善玺最烂的片。 |

|

太多邵氏明星合拍 所以怎么看都是邵氏的味道。 辛亥革命这样沉重的题材却拍成了江湖儿女的模样。 不是太喜欢。 |

|

群星汇集,堪比见过大爷。但过于拿捏架子和空喊口号,虽说是满腔热血和豪气干云,始终是觉得有点膈应。 |

|

邵氏和台湾合拍,画面被拉伸成几乎正方形呕。狄龙林凤娇男女主角好像没有对手戏,主演还有汪禹凌峰(戏份很多还有独唱)尔冬升(军官好帅)罗莽…客串里除了陈观泰居然还有刘德凯演宋教仁,片头的慈禧该不会是王莱吧…除了必不可少地夸大孙中山的作用之外还开后门在台词里提了一下蒋介石。 |

|

动作略显夸张,台词很棒!!(龙哥戏份充其量只能算男二男三,竟然排第一。。。人品啊!!) |

|

艺术上极其一般的片子,表演台词都很生硬,不过出于对三民主义民主共和的尊重,给予三星 |

|

主旋律的影片似乎都有过于煽情的毛病,不过不失为较热血的革命片 |

|

处理得太粗糙了。

到了最后后,才有一点悲壮感。 |

|

台湾的主旋律政宣片,民国七十年献礼。各种男星汇聚。表演形式化,或许正凸显了当年的革命热情,戏说色彩浓、不过当年的革命党不就依托着江湖气的帮派掀起的巨浪么? |

|

电影不知道怎么说,我们说点理想吧…… |

![豆瓣评分]() 7.3 (421票)

7.3 (421票)

![TMDB评分]() 6.20 (热度:0.77)

6.20 (热度:0.77)