|

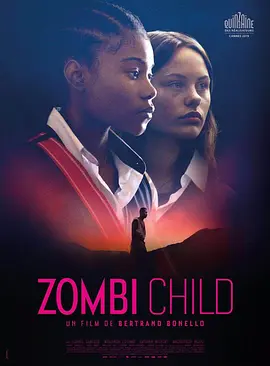

4.5 别人回来都是为了讨钱,而我回来是为了你(暴风哭泣。不同类型元素嫁接出魔幻诗意,如此浪漫又悲伤。遗憾在于最后说得有点太明白了。 |

|

有几个零星瞬间,让人想起克莱尔·德尼早期影像,但又很快瓦解在更长时间的平庸调度中。 |

|

西非版“人鬼情未了”。细节还是有闪光点的,就是拍得很匠气,而且超现实元素太省事了。戛纳评审团大奖确定不是在精准扶贫? |

|

挺简单的一个故事,完成度很高。因为身为非洲人拍非洲和难民的主题我还是希望能有更多的人看到,于是多给一星。青涩背后透着很强的生命力还有很温情的女性视角。放在男导演那里写,一定不仅仅是还钱和挖坟。朋友看完后提到非洲迷信深入人心,完全是另外一片大陆。警察小哥用一秒就知道上身了,这在别的文化里需要多拍点的时间。每次看此类片,都会想,观众短暂关心和好奇心之外,那里究竟发生什么,在乎的人真的很少,但片子拍出来就是多了些机会,给多一个人去关注甚至去同情去做丁丁点点事情的机会。豆瓣评分十分差,我们真的不生活在同一个国家,不是吗? |

|

🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄 |

|

PYIFF28,感觉戛纳拿大奖的这几部片子都是三大系主竞赛入围电影教科书,评委们给这些片子奖,仿佛是在跟有志于拍电影的导演说,这就是具有可复制性的类型范本,不光是好莱坞类型电影可以复制,我们三大系一样可以。戛纳电影节给这种塞加内尔的电影大奖,有为了体现影展的多元性和包容性的嫌疑,带着关注第三世界落后地区的猎奇心理,跟当年西方世界关注张艺谋的《红高粱》类似。片子并没有那么厉害,优点在于声音的运用,电影整体的节奏感掌控,还有魔幻现实主义和社会问题的巧妙结合,风格很突出,但是摄影调度方面还是很薄弱,离平时戛纳主竞赛的很多作品还是有一些差距的。 |

|

#72ndCannes#第六场。说是塞内加尔片子所以以为是移民题材,结果是个民工烧房讨薪+守贞爱情故事,太难看了,这片子怎么进主竞赛?福茂不Political correcrt一下不能交代吗?老调重弹不要紧,拍得还这么拖沓就太说不过去了吧。摄影也不行,海拍得不好看,黑人演员夜里都拍得像双眼发光像夜行动物,很惊悚啊喂。塞内加尔人爱把移民愁绪抛给大西洋,现在爱情之苦也抛给大西洋、受资本主义压迫之挣扎还抛给大西洋,这很不环保。 |

|

深海扁舟意外失事,新房床垫莫名自燃。住在豪宅歆享荣华的富商,远洋渡海拖欠薪资的青年。没有关联的事物,都随着心愿未了的亡魂归来而产生联结。你从肚脐钻入他们的身体,我用哭泣把你拖向岸边。你会在吞噬的海浪里看见我的模样,我永远会在汗水里尝到你的味道。回忆是预兆,每个爱情故事都是鬼故事。 |

|

模仿阿彼察邦的辣眼睛电影,看见黑人我就知道可能没啥好事,看了后果然如此。比阿彼察邦差了几百个祝新。戛纳眼瞎不是一天两天了。早在几十年前,《四百击》就能输给《黑人奥菲尔》(这不仅仅是眼瞎不眼瞎的问题了,简直是弱智),《侠女》和《卡斯帕尔·豪泽尔之谜》居然会输给《烽火岁月志》。纵观三大,今年颁奖季让人无语,首先柏林都是什么鬼东西!《同义词》也就那样。威尼斯弱智!《小丑》是什么狗逼玩意?《被涂污的鸟》哪里不好了?戛纳眼瞎!《寄生虫》也能得奖?其实洛迦诺还行,鹿特丹也可以,有点艺术追求可以去那里。艺术的他律性真的是开始逐渐占据上风了,自律性开始化作电影节菜市场的垃圾桶。(多伦多虽然是菜市场,但是也比三大强。起码人家是个诚实的菜市场,不会打着艺术展览的头号去卖菜) |

|

#72nd Cannes# 评审团大奖。万万没想到本届送出第一个满分是这部片……从2009年的同名短片发展而来,影片有一种很奇妙但是很有趣的世界观,虽然不免贩卖非洲神秘主义之嫌,不过因为有着强烈的阶级议题和社会公正的指向,加之拍得非常有诗意——镜子用得简直妙极(特效用在刀刃上!!),同时又非常动人,煽情煽得恰到好处。影片中变幻莫测的大西洋海景也堪称一个重要角色。影片的主要问题在于一来女演员们的演技槽点比较多,二来有点怕观众看不懂使劲儿解释,结尾也是啰嗦,再剪个五到十分钟下去会更好。音乐虽然蛮有民族风情的不过也是有点不够节制。但是已经足以名列年度佳作了!! |

|

女导演的初女作,想像力不錯。得戛納評委会大獎有些過誉了。 |

|

塞内加尔女阿彼察邦+《魂归故里》。电子音乐配大西洋风景很有腔调。虽然有点乱但很有艺术特色。 |

|

5分,今年还挺有意思的。巴克劳是科幻加底层控诉,这部是奇幻加底层描绘。想法还是有的,就是制作太普通了,感觉更适合一种关注。很好奇观众会不会跟角色一起翻白眼。 |

|

灵异有点太过直白以至于破坏了神秘感,结尾也有点画蛇添足,好在最后一夜拍的还算有灵气 |

|

或许是自己之前从未喜欢过迪欧普,雅克·特纳附身克莱尔·德尼,岸边之旅,与僵尸同行,海面上漂浮的,是这片土地沉痛的肉体,舞厅内的光,才是她的生命魂。 |

|

沙漠中正在建造的未来主义建筑,与周围原始,未开发的生存状态并置,非洲的High And Low。

水与光都可以捕捉到某种流动性的幽灵(Moreover, Divine),如同阿彼察邦作品中的“风”以及塔可夫斯基的火,酒吧中的灯球投下绿色的光芒,有如无数灵魂。

但《大西洋》并非空间主导或影像的不确定性,正如影片结尾一幕,确认了自己身份的Ada,迪欧普永远放不下某种坚硬的“主体”意识,从而并没有让摄影机以静观或主观的方式参与其中,而是仅仅是一个掩盖存在的,功能性的机器,比起影像装置,它更像是吵闹而嘈杂的第三世界情节剧,如同马克思的“单一经济决定论”,直接颠覆了影片的若干美学可能。 |

|

艺术电影的套路和标准还是没有突破,尽管这是一部非洲艺术电影但仍镜头语言还是太欧洲了,虽然确实有很多细腻的角度但直给的象征直给的主题直给的人物弧光都太直白了。ps:第一次出现魔幻场景时真是吓到我了。 |

|

巴别塔没有修好,因为拖欠了黑人农民工的工资。三大电影节统一使用了贫乏而无趣的电影语言,修好了巴别塔,但是质量差 |

|

继承了几部短片旧作直率精悍但不失暖昧的表达,可贵的是从2009到2019年,迪欧普依旧只是试探性地,带着外来人的距离去拍摄塞内加尔的海洋、土地和人物,灵异元素的到来最终倒并非是恐惧,而是谦逊与平静,但与此同时这样的剧情片框架和类型元素的应用,多多少少还是拖累了整体应有的灵气。 |

|

65/100 回归了童话朴素的诉求,对爱的表达和对社会不公的反射。 |

|

灵魂附体是塞内加尔劳工讨薪的唯一出路,但现实主义加上零星的魔幻元素绝不该是第三世界电影仅存的表现方式。不是拍窗帘飘飘、大海涛声就是唯美,也不是无限靠近女孩黢黑的身体,就能够让爱情显得更为动人。平庸的场景和调度让这个本就零散的故事显得更加不着调,由灵异事件这个高概念伸展开来的枝丫稀疏得惨不忍睹。 |

|

由陈词滥调的现实主义过渡至惊悚悬疑类型相当考验导演功力,这个老气横秋的人鬼恋题材很像是八九十年代港产片里的情节再现,却又意外地在诗意与迷幻的作者风格里散发出奇异的微光,穿透这个非洲浪漫爱情故事的表层,刺向其核心的殖民主义与虚伪的全球一体化。 |

|

我来提提分】今年戛纳几部叙事诡异的片子我都好喜欢(小小乔、必是天堂、燃烧女子),这部也是妙,刚开始以为是非洲新现实主义,看到巨大的建筑物开始觉得有点不对,之后瞬间变鬼片,再发展发现竟然还是亚洲传统的回魂方式,带有亚洲回魂的浪漫风格,最后竟然发现导演是35朗姆酒的女主,好好奇她的inspiration都来自哪里,综上神奇的融合,用大西洋海景串线,最后的stake压在少女成长也是重量刚刚好。 |

|

海拍得很美,其余meh...... |

|

A / 灵动眩晕的是波涛、海风与日光,稚拙粗粝的是魂魄的结晶颗粒。那些僵硬的部分似乎并不真的生硬,反而成为了奇幻逸出的微观政治情境,而幽灵漂浮的身体成为衔接冰冷与酷热、坚实与柔软、生存与死亡的信使。人物被“海洋”点缀、被“海洋”震颤直至在爱与诗中生成为“海洋”本身。虽然远远不及却还是想用“热带疾病”这样的美好词语来形容它。 |

|

Mami Wata. 介於原始與未來間的奇譚:太陽在海面下沈,鬼魂自海底浮起。鏡子如水面波紋,燈光如呼吸浪潮。他們在海底相愛。大西洋是一個靈媒般的角色,是一張面孔。最終鏡頭落回到了“我”,在繼承了鬼魂們的記憶和爭取以後,個人意識、女性意識和社會意識同時發芽了,劇本到最終太過「實心」,折損空靈;此外文本略顯粗糙淺薄(或許也是為那個社會的現實環境所迫)。理性上實在有很大問題,但「感覺」上實在是很美很喜歡。 |

|

还是个短片架构,在油腻的无限拉长的过程中暴露了对于长篇驾驭能力的不足以及一种无病呻吟的造作,一种文人腔调,总试图在一种粗粝的现实中寻找一种美学,而现实的残酷性就被消解,同时试图不寄托在真实上的抽象与内心活动表达也脱离了现实本身,使得一种社会表达被悬置,变成了无意义的空泛背景,那寄托在此中的心理活动又有任何意义吗? |

|

通灵式民工讨薪 硬拗(全程都在想:大家知道徐锦江演《倚天屠龙记》白眼都是靠自己翻的吗! |

|

把海拍得挺美的,但黑人在夜里翻白眼也太惊悚了点。 |

|

B,海的知道,你知道。 |

|

#3rdPYIFF# 惊喜!没想到会这么喜欢,有一种深邃的快要把人吸进去的巨大能量。Diop进一步将她在前作短片里的写意风格发挥到极致,对于海洋的状态捕捉简直堪称动人。高耸入云的大楼在一堆瓦砾碎石中宛如巨兽,魔幻现实的风格更是与主题相得益彰。虽然从文本上看走的仍然是一个神秘主义的路子,且包裹的议题也并不新鲜,但是揭晓谜底的时刻却莫名十分浪漫且伤感。海浪将我包围,最后一刻看到的是你的脸,你的汗水将我带回,我的灵魂与你同在。四星半。 |

|

新婚夜新床焚,一群翻着白眼的女人,端坐欠薪老板宅邸,还我钱来,偿我命来,如此老掉牙的戏法,欧洲人沉稳道来,说爱情美吧,不见得有多纯粹,说场面恐怖吧,翻白眼而已,又没张开血盆大口,于是这部电影的氛围,平淡里透一点儿幽绿,适合小睡。 |

|

预订年度最佳,迪欧普就像她的叔叔曼贝提那样用一个疯狂爱情故事揭开塞内加尔社会斑驳而疲惫的社会面相,开篇一群牛走过修建中的高塔酒店,观众就马上会想起伟大的《土狼之旅》的第一个镜头,同样的一对平民窟的男女,他们都在寻找逃离的可能,去往自由的大洋彼岸,但反抗的结果还是一样,多年之后的大西洋仍然隔绝了文明与梦想,在宗教和阶级的泥沼中他们终究没有离开,在这条没有历史没有未来的海岸线,鬼魂的回归诗意而感人,淡化了强烈的政治批判,但警察仍然在为富人服务、传统桎梏仍然坚挺,日落之后消失在深海的生命仍然无处安葬,现代化的浪潮袭来,年轻人还是只能遥望海洋,那幽怨的海市蜃楼,最后的亲热又让人想到了《土狼之旅》海边那场戏,不过曼贝提马上用杀戮蒙太奇打断了这种浪漫,迪欧普却善良的给了这位勇敢女性一场永远不愿醒来的美梦 |

|

鬼魂的复仇?直翻白眼… |

|

如坐针毡... |

|

Une esthétique brute. 2019.10.7 夜

重看,依旧喜欢这部电影。 |

|

大西洋上的幽靈。『海』的意象(但鏡頭也交待太多了吧怕觀眾無法理解嗎),鏡像的對照,最後一場戲看著鏡子裏自己的自省,女性主義的昇華。與地球另一邊的〈幻土〉形成神奇的對照,底層勞工議題,神秘主義,烘托氛圍的奇異風格配樂,簡直是某種新型現實主義題材的製作范式,不過當神秘主義一旦寫「實」,影片就少了解讀的空間 |

|

开始是现实,后来加入了魔幻,构成一部极美的诗意寓言。。。btw,这部片子一群给差评的都没看懂吧 |

|

三星半。热门的移民主题,Mati Diop却将视线放在了那些被留下来的女孩身上,同样被留下的,还有男人们的revendications politiques。revendications politiques上了女儿身,以一种荧幕上少见的温柔方式徐徐萦绕、铺展开来,温柔却不减强大,如同月亮的力量,是每个黑夜里响起的一曲愤愤不平,难忘怀。 |

|

男女主角可真美。 |

|

有种神秘的风格 |

|

现实幽灵的隐喻用得太好了,力量十足。

I smell myself in your tears and my sweats that we’re swept up by the sea “结尾我是命题的回答是电影最好的注解: 我们被大西洋消散,却又在另一个明天回来。现代的,田园的,当代的,这才是电影应该做的事情,将政治诉求用最温柔和最诗意的方式进行再创造,难民的阴影和资本的剥削才能以幽灵再现的样子重生,也才因此有了力量。一百七十年前马克思在共产党宣言的开头写:“一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲游荡“。而今,这种神圣的围剿以笼罩一切的方式出现,又以不给答案的方式结束。所以我是,每一个被杀死的我,每一个被创造出来的我,每一个看过电影后思考这该是谁的我。

|

|

大西洋是蓝色,但在太阳的映照下也是红色,追寻幽灵之人,亦会被幽灵附身,是自我实现,是爱 |

|

太阳沉入海中预示着鬼魅夜行,主角女性自我意识的觉醒也同时发生,但是拿爱情和对包办婚姻的反抗作为自我意识的觉醒的驱动力还是显得有些生硬。(尽管这么处理伊斯兰的文化背景里也许成立的)另外男性遇难者的灵魂通过附身于女性躯体寻求“报复”的设计是非常有趣的,但是最后一切来得实在是太直白了,迪欧普前半段营造的神秘主义质感在结尾过于清楚直白的叙述中几乎完全散掉,有些地方的剪辑也显得太突兀。大西洋的空镜、夜店的灯光光影以及配乐是极好的。 |

|

男性角色缺失下的女性角色故事,海边如灯塔般的高楼,和影片中的魔幻色彩加分。但整体表达太过平庸,缺乏灵性。 |

|

【塞内加尔】有很多细致深意的表达。比如那些闪烁着的灯光,海面腾空的薄雾,隐罩在阴霾和污染之中的城市,让这个很简单也似乎看上去单调的故事平添了别样美丽的视觉。但电影又在这之外将视野放进了似乎更超自然的设计,有神秘的眼神,夜幕降临时的幽灵。时事话题与各种意象的综合,有着别样的浪漫;虽输于琐碎和有时的空洞,但是值得关注导演接下来的作为。 |

|

值得去大银幕观看,范发行是网飞。 |

|

德尼对迪奧普的影响在这部角度新颖的难民题材电影里处处可见,影片第一幕里诸多镜头不禁让人惊呼。然而德尼的伟大之处在于,就算最规矩的叙事戏份里都能捕捉住一丝看不见摸不着的鬼魅,这种幽灵般的存在在这部鬼故事电影反倒找不见。故事说得太完整,政治隐喻就挂在鼻子上,哪里还有空间让鬼魂游荡起来呢? |

|

今年戛纳首映场里的托儿真多。 |

|

「大西洋」除了象征着「隔阂」,最后也成为情感的寄托与延长;非洲裔男性的冤魂附身在女性身上,来遭受世间的不公,抗争自己的命运有太明显的「政治意义」,编导在伟光正的大局观之下却无法构建起一个合格的故事。 |

![豆瓣评分]() 6.3 (2109票)

6.3 (2109票)

![IMDB评分]() 6.7 (10,714票)

6.7 (10,714票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 96%

烂番茄: 96%![Metacritics评分]() Metacritics: 85

Metacritics: 85![TMDB评分]() 6.70 (热度:11.15)

6.70 (热度:11.15)