|

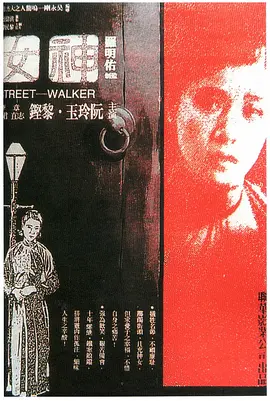

你以为现在女性的地位得到彻底改变了咩,一样人言可畏,一样弱势群体;女人只有看清所谓爱情、自立自强才能自救;阮玲玉实在演得太好。 |

|

影片信息量非常大。插叙、想象性叙事、象征镜头、乃至快速剪辑的武打段落,多种风格融于一炉。韦明之死固然是女性/无产阶级在男权/资产阶级社会的悲剧,不过在叙事上也表现为一种落差之死,在所有的巅峰跌入所有的深渊。也反映了人与他人的永恒难题。即使有阿英的坚定,结尾也没能给出真正的解决之法。 |

|

戴锦华指出,女性在五四后得到的解放是“虚伪”的,这一解放的由来纯粹是男性在面对外来暴力威胁时社会地位被撼动所表现出的羸弱,历史中无一不是这般。尽管如此,在始终由男性设定规则的话语社会中,女性(尤其是新女性)作为群体被拯救了,但具体到个体时,竟再度回到“女奴”时代,成为被社会文化排斥而被放逐的异己者,在某种意义上,一旦女性与个体被绑定,便注定叙述/批判无法进入主流,只能蜷缩于社会一隅,被视为一种典型的时代症候便草草收场。注意到,在男性权力实施过程中,权力的实践者/合谋者中也有女性的身影,同时在现实中,牺牲了阮玲玉的这一社会冲突,却“并未牺牲”该片导演蔡楚生,耐人寻味。 |

|

配音版果断是不可原谅的,虽然字幕无比冗长配音倒也缓解些许无聊。与小津的[风中的母鸡]可做比较阅读。戴锦华老师对片中工人阶级女性“巨大的阴影”解读颇为中肯。本片最大的意义是裹挟了阮玲玉的人生于其中。 |

|

有些技巧不错,但给默片配音,很是糟糕。很多观点太激进,不敢苟同。生造出一个女性悲剧,虽有时代影响,却很是局限。 |

|

这部电影有多好看呢,我看到后面完全忽略了糟糕的配音。但是整体来说无论故事走向还是台词都总有种用力过度的党员感【对不起。 当然即使是党员也是先进党员了,比如女主角觉得结婚是做一辈子奴隶,而卖春是做一晚奴隶。最后阿阮太美了。 |

|

【修复版吐槽:给默片配音真是太神奇的事情了,哪怕原声带已损毁重新写个配乐也比这好吧】阮玲玉太美太棒,似是射穿银幕的魅力;但是故事还是太戏剧化也太激进,过犹不及;而且作为默片,字幕卡实在太多,不必要的"对白"影响流畅度。 |

|

@电影资料馆。这就是个悲剧啊!阮玲玉1935年3月8日妇女节当天半夜两点在住宅服安眠药自杀,相隔6个多小时,最后抢救无效。这样看来这部电影的结局简直如同谶语,一个演员提前在大银幕上演绎了自己的死亡。 |

|

车窗的画框回忆,韦明被胁迫时的叠影幻想,拉扯的正反打特写,视听语言在那个年代无疑非常先进。对接强烈的现实主义风格,夸张了悲剧性,矛头直指时代的黑暗面。阮玲玉饰演的女作家韦明皆所遇非人,这么一个有文化有理想有气节的时代新女性,在当时面对男权和资本的恶臭无耻还是无可奈何,这首先就是社会的悲剧。然而最唏嘘的是,片尾那“我要活下去”尚有希望的寄存,现实中的阮玲玉却是在劫难逃,25岁香消玉殒,留下“人言可畏”的嘘叹。现实远比电影罪恶多了。回头来看,蔡楚生那一批民国导演是真正意义上的左翼,然而导演当时和阮玲玉的暧昧,也是耐人寻味。7.9 |

|

我在桥上看风景 |

|

一绝 |

|

最喜欢阮玲玉倚在汽车窗前回忆过去的那段。利用车窗作为画框,再现过去的手法非常棒,放到现在来看,也是非常好的视听展现。 |

|

镜头剪辑简直先进,故事不肥不瘦,演员恰到好处。中国的电影水平在急速地倒退!! |

|

资料馆,经典电影,这么多年过去了,社会阶层之间的差别并没缩小 |

|

从蔡楚生角度讲,影片哀气太重,遂死寂沉沉。不仅缺乏对“新”的深入理解,也对解放女性的出路存在认知偏见。女性的“活路”最终止步于理想愿望的渴求与控诉。从阮玲玉角度讲,又是颇具传奇色彩的自传性影像的“活现”。后者意义更大。 |

|

#电影资料馆 看完之后有个大爷问片头是不是有歌。那首聂耳作曲的歌,他在七十年代老听,可惜今晚的版本听不清。本来挺难受的气氛,那个男人的一句Damn和滑稽的动作戏,让整个影厅的人哄堂大笑。这次看的后期配音的版本有点失败,看字幕卡的速度总比念的快,朗诵般的配音不仅没有增强真实感,还打乱了影片节奏,并导致背景音乐的割裂和戛然而止,但不失为一种有趣的尝试。还是那么喜欢阮玲玉,惧怕成为笼中鸟的她,写作了《恋爱的坟墓》。与《神女》相反,她没有卖身救女儿。与现实也相反,她在花边新闻的爆料下,终于喊出了那句“我要活啊”,四个字越来越大,覆盖银幕。有一处电影语言很有趣。二人坐在车上,阮玲玉望向车窗外,车窗成为画框,画框里播放的是二人认识的经过,她就这么静静地看着,没有办法控诉和反抗。 |

|

阮玲玉的吼叫 |

|

将近一百年前的女性困境和宣言依然振聋发聩 吾辈还得奋不顾身 |

|

配音果断遭到广泛吐槽,不过过多的字幕卡也削弱了作为默片的意义,只有夸张表演与默片气质契合。批判意识浓烈,情节倒也精彩。最后的自杀情节仿佛一个可怕的诅咒,不知阮玲玉赴死之时脑中有没有回荡起片尾反复狂呼的“我要活啊”。 |

|

情节剧标杆作品,阮玲玉演技绝妙。【电影资料馆】 |

|

6/10。照片负担了重要的叙事意义,韦明使小说出版的过程是经理看了她养眼的照片,报纸借插图推销她的作品,又通过照片的有力证据捏造坏名声,说明摄像具有大量复制和引导消费的意义,事实上还有韦明房间内巨大的沙龙照,把女性作为视觉消费的载体;别有意味的是张秀发现了撕碎的照片,重新拼好后叠印着韦明的微笑,照应了女性身份被践踏之后新生的艰难,结尾风吹起报道韦明自杀的报纸,女工游行队无动于衷地跨过它,用死亡唤醒了新生。香烟代表的引诱和跳舞象征的堕落;时钟的圆形框架,用划接包含了有钱人推杯换盏的镜头和女工轮班的镜头,跳舞的鞋和泥路上搬运的脚并置;车的意识形态也很清楚,车窗反映出韦明被前夫抛弃的倒叙,韦明逃出汽车来拒绝王博士的收买,指代挣脱出父权/金钱的陷阱。阿英和王博士的肢体冲突呈现为镜头的直接冲突,技巧激进。 |

|

老上译的配音版本,配音本身是不错的,但是结合默片看起来 不伦不类。这倒是个真正的悲剧。喜欢结尾的凄凉和悲壮。艾霞,韦明,阮玲玉,真是一语成谶。那个不倒的女性哦。 |

|

有时候略显生硬,但是阮玲玉的表演深深打动了我。 |

|

韦明,一位女性知识分子,接连被亲人抛弃,被社会抛弃,被奸人迫害,为救女儿被迫出卖肉体,于无奈中服药自杀,又于悲痛欲绝中大呼“我要活”…这一出出发生在女性身上看似遥远年代的悲惨事件,其实某种程度上仍然是今日社会的极端写照。生之欲啊生之欲! |

|

【资料馆修复版】没想到其实是个讽刺悲剧。现存的版本都是50年代老上译给这部默片的字幕卡配音的版本。简直是毁了这部片子。也毁了观影感受。而这部片本身也过于夸张激进。用力过猛反倒做作,说教意味太重。除了女性主义,本片最大的意义就在于一语成谶地预言了主演阮玲玉的自杀悲剧,让人叹惋不已 |

|

五星阮玲玉,三星蔡楚生,为四星女人颂。 |

|

三星半,看了评论发现似乎大家看的都是配音版,此片越过了女性在父权和夫权笼罩下的家庭牢笼,它的起点就是一个已经在各方面相对独立的女性,而社会上各种阶层势力对她的毁灭性打击直接戳中了最本质的社会观念。所有男性形象都多少有些刻板,只有郑君里的角色很奇怪,要么是塑造失败,要么就是在高级黑 |

|

大多女性都是弱势,尤其当她又美又穷困,又具有坚毅的性格。 |

|

太唏嘘了。阮玲玉在片里大喊“我要活!我要活!”她心里清楚,她根本离不开这个漩涡……她也只能在电影里和旧社会做斗争。 |

|

阿阮真美啊,说要开追悼会的时候突然恍惚,是给韦明还是阿阮 |

|

勇气可嘉,但要想在绝境中逃出来,还得用更圆滑或者说更智慧的方式,或者说,这样的“新女性”思维其实走到了另一种极端,一种作茧自缚,而这终将不能使女人得到真正的自由。 |

|

14.04.21 資料館,原來阮玲玉死的時候,才不到二十五歲。 |

|

这部影片从故事寓意到剪辑技术都太时髦了,放到90年代都不违和。唯一违和的是演员的表演,不是说他们演技差,而是那个年代的人演戏都很有舞台剧的感觉,可能因为是默片,面部表情和其他肢体语言要格外夸张才能让观众看懂剧情走向。表白一发阮玲玉,真的是太好看太好看了! |

|

配音是建国后原片主创人员加上去的。这片导演是蔡楚生,和关锦鹏导演、张曼玉主演的《阮玲玉》是“交相辉映”的,韦唯-阮-张 三重故事。 |

|

小时候在电影频道上看到的那一幕原来就是这里的:“我要活啊!”的字幕从阮玲玉嘴里跳出来 而因为默片成了无声的呐喊 对于一部关于女性和自由的电影再合适不过了。在病房醒悟说要活下去的final act其实差点俗套(like为什么systematic oppression的锅要由女性独立自主反抗的narrative framing来背)果然结尾才更像样吧 能够化为文字的女性终究是生时被人利用 死后被人践踏的命运。杂志编辑要求刊登她作为摩登女性的照片这个设定扯出的women/authorship/image也有一些关于women's magazine (consumer/commodity)以及这些cinema-adjacent “vernacular modernisms"的nuances |

|

与天才而光芒万丈的《神女》相比,蔡楚生似乎只会拙拍,视和听的技法都较稚嫩,例如直白的对比蒙太奇。主题自然无可指摘,但太宣言式的,教化色彩占了上风,总觉得无论故事还是呈现方式都有更好的解决方案。表演上也多过火之处(早期电影通病),阮玲玉流尽了一世的泪,比窗外的雨更加淋漓,大放是不是也应该大收呢?然而当下再看实在唏嘘不已,阮玲玉和韦明的形象彻底重合在一起——“新女性”,逃得开这旧时代的封锁吗?哪怕燃起熊熊的觉醒意识,“您救救我!我要活啊!”,但最终仍是走投无路 ,“不倒的女性”倒在艰难时世,倒在精神肉体的双重伤害里。 |

|

现在看来,电影和阮玲玉的人生形成了一定的互文关系,新女性自立的进程里,美女所遇到的困难肯定比丑女多得多,对比手法明显,结尾的处理不太明朗,是说丑女们踏着死去的美女昂首阔步迈向新女性时代了吗? |

|

算是了解大家对后加的配音有如此偏见的原因了,即使没有配音,从影片的自身来看,其实字幕的停留时间不够科学。——虽然没有太多新颖的镜头语言设计,但蔡导还是很认真地讲故事;虽然总有那么些时候觉得演员们的表演太“用力”,但整体呈现的效果还是不错;虽然编剧想借韦明警醒世人,但结局有点怪…… |

|

1935年的电影……批判的事情到现在都没有解决……荡妇侮辱,又是荡妇侮辱…… |

|

阮玲玉三大不朽经典,即使与她公认的代表作神女里的表演比也毫不逊色,各有千秋! |

|

配音版真是个灾难! |

|

2018-10-16,鼓舞人心的片子,共和国新配音好辣耳,是原先的拷贝没有了么。越来越觉得,看默片的最佳方式是彻底关掉声音,除非音乐特别棒。从这儿也多少感会到些费玉清所说“静态人生”的意味 |

|

巾帼难攀须眉势,除旧布新愿成事。红颜白骨竟倏易,独遗长恨鉴百世。 |

|

非常有意思的声画实验 |

|

电影史看过 |

|

旧社会就像吃人的机器,一环接一环将妇女推入深渊火坑。离异的女主角韦明,身处的每个场景每段关系,如家庭、单位、邻居、社会、媒体,都在试图从她身上找好处,真正关心她的人,心思却又不在她身上,展现了旧社会如何像一个严密运转的机器,把无数妇女逼向绝路。影片的结局,更暗合阮玲玉的真实命运,作为阮玲玉生前最后一部电影,“我要活”的一场戏堪称绝笔。 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

三星全给阮玲玉 妈的 真是个好演员。。。张曼玉没法跟她比 好骨架子 |

|

居然是个配音的版本,各个播音腔,佩服…… |

|

只讲述一种苦难,总是更简单直接一些。时代的先声,女性内部的阶级更有意味(大小姐、女工人、女房东、女校长等等)。人生大于戏,政治大于艺术。配乐版减分。 |

|

#资料馆留影#上译配音修复版,重新认识“不倒的女性”阮玲玉,“我要报复!”“我要活!!!”比窦娥冤的控诉更惊天地泣鬼神,后来尽管曼神卖力复刻也没原版震撼,只觉得愤慨万千无限心碎,阮玲玉真是自带光环的天才演员,她怎么可以演的这样好(啊不对,她就是韦明本人,在电影上映同年自杀,人生如戏最后结局简直一模一样——其实她不甘心沦为弱者,不愿被男人玩弄被命运打败屈服现实,她还想活过来继续反抗不是么?可憎的社会现实damn!)?男权社会下单身女性挣扎求存的窘境(要么卖身要么被逼走投无路),处处机关陷阱天罗地网,想起先生那篇《娜拉出走会怎样》,现实对弱女子极不友好,穷人搞艺术创作没前途,经济独立始终是第一要务(其次才是发展追求理想),话说回来——都过去快百年了,现在男女真正平等了吗,女性地位又进步多少了呢? |

![豆瓣评分]() 8.5 (6646票)

8.5 (6646票)

![IMDB评分]() 6.9 (274票)

6.9 (274票)![TMDB评分]() 6.40 (热度:0.46)

6.40 (热度:0.46)