|

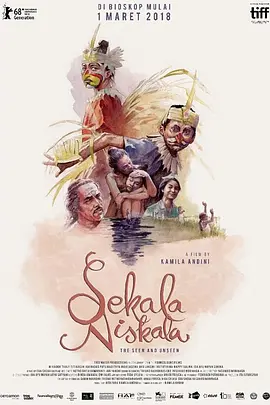

柏林电影节目前最有诚意的影片:全片最动人之处在于一触即发的家庭风暴如何转变为紧急亲情。在更深的层面上,导演将自己成长的文化展现为原始信仰的诗意监狱,从片头就通过厉声呼喊的无济于事建立起人与兽的通性,更以一系列自然声代替配乐。女主角驱蛇遭险而最终走进无法交流的城市文明充满讽刺。 |

|

女孩曾以为自己有特异功能,作为一个母亲,她能依靠直觉挖出棺材证明孩子尚在人世;作为一个女儿,她愿凭借母乳驱除毒蛇避免家人流离失所。后来她确信一切只是徒劳,追不回恋人要不回孩子,盛装嫁给一个不爱的人,如同砧板上待宰的猪。闭塞的村落无法相通的语言,火山灰埋葬了她的特异功能和全部人生。 |

|

妈妈角色挺有意思 相信科学 内心里住着个气象学家~ @FestivalduNouveauCinema |

|

落幕那一刻她头批婚纱,俨然一座无言的火山。 |

|

剧作很工整,就这个故事本身来说它更值得挖掘的是从第二幕高潮开始一直到整个第三幕结束的部分,这些冲突强烈的段落对传达影片主题会有更加明显的作用,然而创作者看重的更多的是这之前的段落,他在那里浪费了太多时间,冗长的镜头中单薄的镜头语言削弱了矛盾的张力,无法支撑起之后冲突爆发的段落 |

|

电影比电影里的生活还难熬,甚至火山都没给出全貌。落后、迷信、原生态生活,纪录片式的流水账。最后将封闭地域与现代社会勾连起来的感觉很像“邮差的白夜”,可惜草草收场... 银熊安慰奖? |

|

大多数镜头都是文艺片的标配,除了少数几个很侯孝贤 |

|

看似殖民主义消费,但母亲形象强大真切到令这种质疑颇为廉价。 |

|

火山少女穿着那件白连衣裙黑长发披下来趁着棕色的皮肤 别提有多美了 |

|

一定要坚持到最后!前面大部分确实没什么亮点。 |

|

文化与语言的沟通障碍,土著世界向往外部世界以及遭遇到的外部世界的侵害。 |

|

沃土之上的竞逐:农人与蛇,工头与农人,浪子与苦女,普通话与方言,救命与拐卖……民族的就是世界的,导演之特写具有广谱之效益。 |

|

这部的节奏不错。讲述远离现代社会文明村落中最底层百姓被剥削压榨的人生,工作和住房都受制于类似地主的所谓工头,又不通语言,导致政府对贫民的资助被工头私吞,孩子被工头所卖,女儿也落到了工头手里。反映了人性的丑恶,也反映了食物链底层被剥削压榨人民的麻木无助迷茫 |

|

將故事背景放置在蠻荒遠離文明的世界,似乎就可以將當下「人權」的故事重新敘述,或者可以把女孩的抗爭作為某種自覺的「天賦」——當然最後不得不屈服于命運與其說是「傳統」的壓迫,不如視為一種任何情況下的常態,母親因為女兒的受傷被迫接二連三進入現代社會後的惶恐、期待和焦慮,似乎更為重要,壓迫著似乎也是某種破壞者的先聲。 |

|

中美洲的“藏地新浪潮”。猝逝的爱情和愿景,身体如燃起又沉默的火山。前半段有点常规,但是后半段突然发力了,而且母体本身的象征性形成了传统玛雅文化vs遥远的他者西方文化的分界。因为孕育而足以抵抗毒蛇,民族传统排出余毒,这个巧思还是挺有趣。 |

|

一种贾樟柯式的反胃感。看这种片儿的时候最能感受到自己跟身边的欧洲人的巨大文化差异。很害怕自己的孩子会像他们一样对农耕文明和养育世界的土地感到完全陌生。 |

|

太简单了。银熊?,,,。。。 |

|

观影清仓期,看过留脚印~ |

|

一位卡齐格尔族玛雅少女的日常之世上只有妈妈好。片中有几个镜头确实很有文艺范儿。如果以了解南美洲土著文化为切入点,《蛇之拥抱》更加深邃、悠长。 |

|

VLAFF 2022. 虽然进去的时候有被这个70s的渣画质吓到,母女遇牛那一幕还一度出现马赛克画质,这,并不影响这个故事给人留下的深刻印象(我要求不高,请给我看那个预告的画质pls)。女主角长得好像我老师噢全程无法移开眼,好吧其实她才是那个烟雾弹,她妈妈才是隐藏的女主角吧。妈妈虽然看起来蛮的很,可是她是真的很爱她女儿。洗澡的时候告诉她怀孕会吓走蛇噢结果女儿真信了要去驱蛇她又马上改口“我说的你也别信”。我太爱这位母亲了,值得再看一次(我要看修复的高清版谢谢!) |

|

返看你国,亦。甚至更! |

|

愚昧与逼迫。 |

|

感觉是一部国产电影,但又不时提醒自己,国产电影导演有这份良心吗?好吧,这是一部危地马拉电影。 |

|

题材无新意,完成度很高,克制,流畅,张弛有度。 |

|

对systematic压迫不感到意外,但是为真实的人生感到难过。当周遭的一切,包括语言和后代,都不属于你,还有办法能逃走吗? |

|

浮木与盲龟 |

|

中美洲风情,不动声色,生活小品。 |

|

尽管跟大部分拉美题材一样,导演不惜用具有猎奇色彩的民俗文化、宗教仪式来营造魔幻意味,然而从后半段情节来看,这种处理方式实际是“反”魔幻的,更接近现实主义风格。有第三世界影片里常见的暴露丑陋阴暗面的倾向,却又将关注点转移至不同语言文化的无法沟通翻译之上,以及女性难以逃脱被压抑的固有角色,反思意味毫不逊色于张艺谋当年风靡影坛的秋菊系列作品。 |

|

ixcanul: 玛雅创世神话波波尔乌里,凯门巨鳄希帕克纳造出来当玩具的一座火山,后来山的名字直接成了玛雅语里的“火山”这个单词。希帕克纳是火山巨人。 |

|

1. 珍惜小生命的更是怀胎10月的女人吧,那种不顾一切,不去算计的。2. 这个地方虽然物质贫乏,人们也没怎么受过教育,但是某些方面比我们这里强。3. 那个准女婿,不太在意这个女儿是否处女,是否生过孩子,这点比我们这里强太多了。4.女孩子的爸爸也并没有完全为了让女儿嫁的好,强制女儿。5.但最后两 |

|

或许还真是第三世界弱势民族的日常故事,但这么被讲述出来,尤其在电影节展环境之下,再加上实打实到没有任何艺术修饰,免不了要被质疑创作初心是冲着西方视野去的。当然,在这个火山密度最大的穷国,永远有着这样的少女和围绕她成长的残酷。 |

|

危地马拉不如悬崖勒马 |

|

古老的玛雅语特别有韵味,电影从叙事节奏和摄影审美都与玛雅语有着同样的优美。一个简单有力而悲伤的故事。不止是另一种人生的存在。 |

|

伊甸是咖啡园,永远有蛇,香气虽充满,其实却苦涩。巴别是火山,难以逾越,沉默是威胁,声响是灾祸。玛丽亚是女性,多受苦难,男人靠不住,子女会不见。 |

|

还以为coming of age看厌了 结果挺有惊喜 |

|

可能也就抢救时候拖车滑下火山的那一个镜头很棒 其余的都是直球拉美第三国家电影的模板复刻 |

|

美国梦的破灭,孩子和蛇。怀孕了有生命之火,有魔力,能驱病,所以令其请走田地中的蛇。对生命的尊重,全村人都为这个流产的孩子举行葬礼。最后竟是医院参与的拐卖,孩子或许圆了美国梦,而女主,还将重启片头的婚礼人生。画面感挺好,火山挺好。 |

|

无法到达火山那一边的女孩。看似脱离世界,实则是分布各地的典型,连头顶箩筐的动作都不例外 |

|

前后梳妆时那种逃不开命运的无助和黯然让我触动 |

|

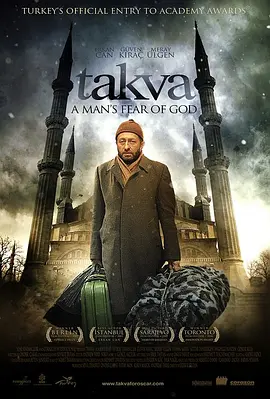

Berlinale 65 D3危地马拉电影首次入围柏林主竞赛,玛雅人生活掠影,劳作场景占据很大的比重,母亲形象厚重得像土地,最喜欢两场母女同浴,轻声细语地讨论着正在孕育中的新生命,美得像油画。最后十分钟突然出现戏剧转折,可以没有继续展开,匆匆结束。 |

|

玩偶一般的表演。 |

|

人生要经历多少次痛苦挣扎 才能顽强抵抗命运 答案是 无数次 fright for life 大抵如此 |

|

算是一部对于中美洲火山下印第安土著女性生存现状的猎奇片,影片中两位主要女性角色的人物形象都塑造得比较丰满且具有代表性,女儿初尝禁果后却遭遇身心的双重打击,导演让世界认识了这一群深陷贫穷、愚昧、迷信、落后泥潭的印第安居民的生活,同时也把他们的问题抛给了世界。 |

|

如果说《索莱》是一部非典型的「圣经体」电影,那么《火山下的人生》则是一个完全脱胎于「圣经」的故事。影片里多处对峙的场景昭示着阶级与阶级之间、信仰与信仰之间的冲突。虔诚古朴的村民显然不希望蛇出现在自己的种植园里,但亚当和夏娃似乎必须要接受蛇的引诱——离开伊甸园——随着那些散发着成熟味道的咖啡豆去到遥远的美国。在这个明显带有母系氏族制遗风的部落里,壮丁们大多都已丧失掉了雄起的能力,像是中了蛇毒的「牛」无力动弹,唯有刚刚出生的牛犊似乎还有决心和勇气穿越沙漠。最终被毒蛇缠绕住身体的少女不得不把自己献祭给这座火山,头戴花环的她竟是如此神圣而美丽,此时,她体内的「生命之火」也以不可知的方式从这座坟墓里传递了出去。作者对卡齐格尔族原始文明不加修饰的呈现反而让他这部处女作成为了其作品表里最具革命气质的一部。 |

|

1558

意想不到在电视点播上能看到。

他们曾建立起蒂卡尔、卡拉克穆尔、奇琴伊察,如今被听不懂他们语言的世界排除在外。

ps:女主后来还演过《黑豹2》里那摩的母亲,就是戏份极少 |

|

2016/9/24 |

|

前三个镜头实在太有效了 |

|

这么棒的电影怎么只有6.9?医院那一段把两种文化的冲撞展现得真好,掌握了语言就是掌握了特权。 |

|

愚昧啊愚昧! |

|

南美洲大山里隐藏的异世文化图景在柏林电影节眼里大概是块值得展示的珍宝,不过为此连电影制作的水平都不在乎了,实在是让观众备受煎熬,除了玛雅本身的光彩之外,电影本身毫无亮点。 |

![豆瓣评分]() 6.9 (665票)

6.9 (665票)

![IMDB评分]() 7.1 (3,317票)

7.1 (3,317票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 98%

烂番茄: 98%![Metacritics评分]() Metacritics: 83

Metacritics: 83![TMDB评分]() 6.70 (热度:5.78)

6.70 (热度:5.78)