|

对于艺术家而言,故乡和童年是取之不尽的宝藏,敏锐的感受力和诡谲的想象力,是创作的不二法门。 |

|

去年从《罗马》开始,到《痛苦与荣耀》,加上最近观摩较多的老塔和安哲,发现这些别具一格的导演总会在有生之年用一部作品来告慰自己的父母。

强烈的个人风格与常用的“三板斧”都会编织出属于只有自己与自己共鸣的组曲。

然后,我发现,他们都恋母,都弑父。

母引申出了祖国,父映射出了政权。 |

|

如果库布里克是电影上帝,那么左杜就是电影撒旦。 |

|

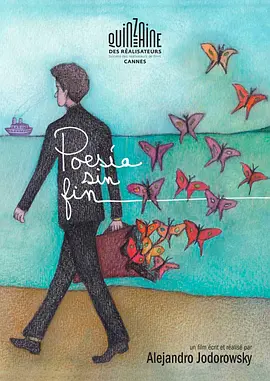

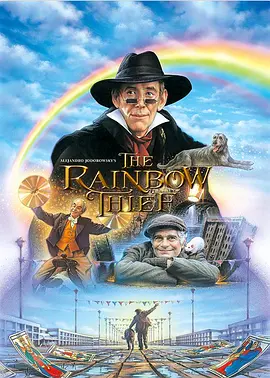

到了亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基手里,这样的传记会有几分真实,你不禁会去想这个问题,他是诗人,他是想象力天马行空的艺术家,这是他最简单易懂的一部。你不能要求那种日常中行为的真实,而是艺术上情感的真实,就好比童年的纯真,美丽的乡愁,历史的印记,可惜这些的重点不是我,而是父亲。★★★☆ |

|

四星半;看到费里尼和安哲的影子,追寻父亲,验证身份,还原偶像,歌唱的母亲治愈了黑暗中的恐惧与童年噩梦,尤利西斯之旅最终直视自身;从“神不存在”到领袖的消失,How many roads must a man walk down /Before they call him a man;在佐杜洛夫斯基影片中,一切肆意夸张荒诞都是被允许的。 |

|

回归的佐杜洛夫斯基癫狂超现实魔幻大尺度童年往事又名父母的两泡尿,无神论共产父亲撒爆资本主义纳粹,歌唱的巨乳母亲治愈瘟疫涂黑隐身,子与父视角转变开启救赎。不管三大宗教还是被崇拜的领袖可爱独裁者或者糟糕野民都有屡现神迹的庇护,只有死亡是真实的,正如杜导与家族出演的轮回指涉。尤伦斯蓝光 |

|

反复同一个场景 同一个主题 结合了圣山 圣血 |

|

影片的结尾让我想起北岛先生一首诗:一个男孩,越过界河去送信,那是诗,或死亡的邀请 |

|

家国的魔幻现实,故土与人的荒诞历史。肆意而张扬的奇诡想象,绚烂亦阴冷的如梦之境。对政治的憎恶与对信仰的绝妙皈依,疯癫的倾向和残缺的理智,悬若游丝的善及最后梦醒般的平静祥和,让人捉摸不透又爱之有加的神奇土地与民族性格,暴力阴暗乐观憨朴皆是芳香的花,孩童老者先知故人也似若真真的神。 |

|

莫解明日渴,只图今日驴;圣水治鼠疫,蜘蛛爬板凳,群魔送别愚人船;列宁离家闹革命,耶稣归乡求宽恕,这种故事已经太多,两者颠倒过来就神作了啊 |

|

奇幻荒谬的一生,心底最恐惧的也会呈现在意志支配下的每一个举措和话语。借由父亲的经历、传记题材形式来表现法西斯的独裁,也深深影响着自己。 |

|

非常独特的自传体作品,童年、父权、疯狂、脆弱、母爱、神性,有如行为艺术,却是一次救赎之旅,并充满了仪式感。这是佐杜洛夫斯基84岁的作品,很担心他会像很多大师一样晚节不保,昏庸懒散,但没有想到竟然还是一部极富先锋性与创造性的作品。影片的父亲由佐杜洛夫斯基的儿子亲自出演。 |

|

说看懂了是骗人的,所以不打分了吧。南美洲史,南美洲文化不行啊。太丰富。杂乱,缤纷,诡谲的一部电影。中间唱着歌剧就..尿..了也是没想到,后来的行刑拍的很直接,很好。全片丰乳肥臀,歌声嘹亮的母爱很张扬,让我过目难忘。佐杜洛夫斯基全家一起出场是我最不爱的部分,人年纪大ego表现的也是真的很明白。 |

|

老爷子带着三个儿子 可真牛逼啊 |

|

共产疯父亲,犹太家族史。长发小儿郎,拉美魔幻诗。。 |

|

在我拍的电影里,看我自己老去,从此只有佐杜洛夫斯基的鲜红是真正的鲜红。 |

|

神是你的父亲、儿子、朋友、邻人,是你、是我,也是我们。Your mind is a fractal of the Universe。电影指出了一条灵魂的求索之路,向着北交点而行,悲悯的人学会了勇敢,而勇者褪去了肉身与“自我”的牢笼。死亡和痛是永恒的,又因爱与希望而颤栗哀恸着。我们只能学着将它们一齐研磨成粉末,扬尘入空无。 |

|

佐杜洛夫斯基以佐杜洛夫斯基的方式拍摄了佐杜洛夫斯基的成长经历,而佐杜洛夫斯基的佐杜洛夫斯基式成长经历才是佐杜洛夫斯基成为佐杜洛夫斯基的关键。如果你觉得拗口,就跟我一起喊声:佐杜洛夫斯基,你丫真屌。 |

|

“智利费里尼”的“阿玛柯德”。用自传去审视了佐杜苦痛与快乐并存的童年回忆以及南美这一带有强烈魔幻色彩的土地的历史。现在、过去、未来的同时在场。基督教、马克思主义、东方玄学思潮作用在他成长上的冲突并暗含俄狄浦斯情结。父亲信仰的崩塌。结尾莫名感动,往事随风而去,渐行渐远 |

|

普通青年会被吓倒——鼓励被吓 |

|

诗无尽头的前传,不过主要是讲他爹的政治祛魅,视角转换有点不够自然。。 |

|

导演在逼自己 也在逼观众 |

|

7/10,母亲太生猛 |

|

看到《阿玛柯德》的影子,但又比费里尼高明不少。“我清醒时只看到死者,入眠后会遇到世界。” 我闭上眼睛,就能唤起陌生的海水,乳房,月亮和十字架。确实厌人的我,若还有理由混迹在人当中,那只能是因为我恋物;若还有冲动写诗,那只是因为词拟物,而物又远远大于它。 |

|

前面挺凌乱,后面痛彻心扉。父亲的精神史,政治、宗教、人性的枷锁之舞。电影结尾后续《诗无尽头》的开始。 |

|

自传:性与神。少年时的夸张,其实是另一种真实。 |

|

就目前看过的六部「亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基」导演电影长片而言,最令我开眼界的当属《圣山》,而若让我选一部最喜欢的作品应该会是这部《现实之舞》。—— 电影最触动我的情节是:少年亚历桑德罗被伙伴孤立,他躲在岩石后伤心哭泣,接着走上巨大岩石欲跳下,老年亚历桑德罗出现并阻止了他→“停步,别跳下去。你不是孤独的,有我陪着你。所有你将要成为的,你已经成为了。所有你竭力寻求的,你已经得到了。拥抱你的苦难吧!因为通过它们,你将来到我的身边。二十年后,我又会成为谁呢?一百年后,千万年后呢?那时我的意识是否仍然需要一个肉体?对你而言,我尚不存在,对我而言,你也已成泡影。在时间的尽头,当所有的物质,回归到了原点,你和我 仅仅成为了一段记忆,没有什么是真实的,某个东西在梦着我们。拥抱这幻觉吧!活下去!” |

|

4.5 与《诗无尽头》相比现实了许多,打算去看下佐杜那俩纪录片,“电影有疗愈的功效”,他这两部个人传记太像心理治疗了,在痛苦时刻出来引导的老年佐杜,重新审视童年形成新的认知。暴戾的父亲的自我探索之路,将宗教、历史、政治杂糅在父亲的故事里,四两拔千斤。佐杜不停在表达灵肉分离,客观世界是幻觉,神棍但是我喜欢。他拍片有种魔力,以及刚刚好的幽默感 |

|

2014/06/04 |

|

佐杜洛夫斯基的松果体大概是全开了 |

|

si。 |

|

¡Abrace la ilusión! ¡Vivir! |

|

看懂30%吧,并不是思想深度的问题,而是思想、技法、叙事,三者之间需要准确镶接,从这个角度评价电影,佐杜洛夫斯基是严重偏科的导演,其思想表达在我看来也有卖弄玄虚之嫌 |

|

魔幻现实史诗中的迷之美丽被佐杜一个人用到极致, |

|

导演自传式电影,和《诗无尽头》类似,但尺度更大(男女主全光光),更魔幻。很多画面你看见了,但是不一定能懂,比如尿尿、全身抹黑等场景。世界上总要有人这样拍电影,佐杜洛夫斯基恰好是这个人。02:12:40,mp4,873MB。豆瓣8.7,第4677人评分

|

|

总算没有错过电影院看的机会 |

|

cake day special,人的一生,是寻找自己证明自己,还是放逐自己抛弃自己? |

|

影20299:先看了《诗无尽头》,不曾想这部《现实之舞》更具ZZ意味,唯有风,而如鲍勃·迪伦所说:答案在风中飘荡,答案在风中飘荡 |

|

初看佐杜,赤裸疯魔。佐杜将自己的童年成长经历,与智利的政治历史变革,用高烧似的癫狂影像拧到一起,以“出走—归来—又出走"的叙事结构,告别了童年,告别了故土。片中,佐杜讽刺了很多政治和宗教话题,但比罗伊·安德森的方式更动感和有趣,其实这种方式还挺妙:别人告你污蔑,你说这是胡闹,别人说你胡闹,但观众都知道你葫芦里卖的什么药。疯癫是一种伪装,是柔软应对的残酷的微笑。有几处很震撼,一是母亲涂黑小佐杜,够诡妙。二是母亲尿治父绝症,够上头。三是全裸电牛牛,何必呢?!四是 末尾黑白乡亲红佐杜,这一处甚好。跟《地下》最后一镜远去的“南斯拉夫岛”一样的感受,分明是佐杜在说——这是我的童年,我的故乡,我的往事,无论好坏,都组成了我,最终也远离了我,但我又爱又恨这种纠葛。宗教救不了自己,家庭和祖国,爱才能。 |

|

全是爱,可以跟《开车》比照着看 |

|

人生如戏的童年部分,这部作品在对待魔幻现实的特效上难得很克制,佐杜洛夫斯基妻子在访谈中谈到对色彩的利用,比较惊艳是父亲被残疾女人收留后的造型,红色左手蓝白色右手,还有将自己涂成黑色的母子,导演心里那个过早长大的男孩,看着独裁者在妻子的一泡尿前被瓦解,Tocopilla那个浅滩上的木桩码头很棒,这个小镇本身就散发着历史的盐味。 |

|

魔幻现实 |

|

这么高的分是我没想到的。前半段的想象力和画面都很精彩,后半段关于父亲的那段经历,感觉就是很常见的这类人物的历程,在很多电影里都有类似的走向,包括批判的形式——后半段很不独属 左杜洛夫斯基。 |

|

有些微特效加持的佐杜徹底玩開,用幾乎魔幻喜劇的方式敘述了一段複雜年代的歷史。縱觀全片,偶感風格不統一(出戲了幾次);女高音女主是亮點。 |

|

《诗无尽头》的前传,幼年故事没什么看头,倒是信仰共产主义的父亲的经历更曲折离奇 |

|

牛逼坏了,一坐下来就感到被turned on,看得哗啦啦老泪纵横,到后半段父亲的出走支线没有那么好看,有一些割裂感,有力量的还是男孩本人的故事。唉,原来他也是犹太人。好像童年的死亡阴影会成为很多艺术家取之不尽的一生精神财富。 |

|

佐杜洛夫斯基老了。能在这部电影见到以往作品里的元素,又与以往不同的是鲜艳饱和的色调和欢快的配乐,往自己的传记作品注入更多的复杂情感,故事重心在自身童年境遇和父亲人物传记来回偏移,独裁政治与宗教信仰,想囊括很多却缺乏掌控,就任其自由发散。 |

|

唯美感人。当理智无法给予希望之时,听从内心的召唤吧;儿子拥有一杆蘑菇状割礼式手铳;爸爸在共济会堂内预谋暗杀,裆裤藏枪;教堂一幕,莫名悲哀,虽说听到了熟悉的赞美诗旋律《How Great Thou Art》激动了半天。死亡是对克里斯玛最好的祛魅。 |

|

对于这种华丽而奇幻的叙事方式不是很感兴趣,个人更喜欢现实一点的叙述手段。这是导演回顾自己及家庭的影片,整个故事的叙述还是不错。不过充斥了太多的元素,太多的意象与象征,从斯大林到宗教,多得就快从影片中溢出来了。导演不过出现于影片之中,于影片毫无必要,只能见到导演的自得。 |

|

还是老了,絮叨的东西太多,邪教领袖的气场也没那么盛了。 |

![豆瓣评分]() 8.7 (4941票)

8.7 (4941票)

![IMDB评分]() 7.4 (9,877票)

7.4 (9,877票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 92%

烂番茄: 92%![Metacritics评分]() Metacritics: 76

Metacritics: 76![TMDB评分]() 7.30 (热度:6.58)

7.30 (热度:6.58)