|

巴顿将军揍穿情趣主题屋。UCLA毕业拍部porn都要跟安东尼奥尼抢生意。黑武士原力掐风暴兵日历和光剑strip-club,多少暗示失踪真相。宗教和情色皆无关理性与自洽,老爹跟pimp并无本质不同。除了和谐结局外,比后世愈发猎奇化的片子《8mm》之流,其实要更加去魅与深刻 |

|

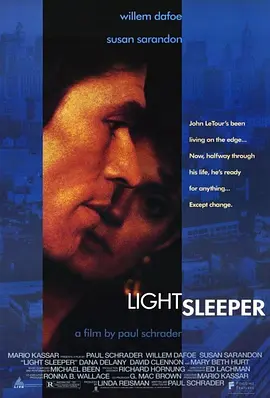

在最初的剧本中,本片是关于父女的故事,但男主Warren Beatty觉得自己太年轻所以让导演改成了夫妻的故事,施拉德被Warren拉着筋疲力尽地改完剧本后Warren又退出了,之后施拉德发誓再也不会为演员改剧本。导演原本想让女主在一场车祸中死去,或以某种与色情业完全无关的方式死去。这位父亲经历这段地狱般的旅程,为的是找回他的女儿,结果却发现她已经以某种世俗的方式死去了,他只得带着这一切回家继续他的生活。但电影公司觉得结尾必须要积极阳光些,必须与孩子的救赎有关。P.s.一次拍摄中,男主乔治被安排在化妆车里等三个小时后再拍摄,喝空了一瓶伏特加后不肯拍了。导演去找他时,他说施拉德你是个很棒的编剧,但却是个糟糕的导演,这片子是屎,只有一种情况我才会去拍,你向我保证再也不当导演了。施拉德双膝跪地发誓答应了,显然易见得,他骗了乔 |

|

电影为乔治斯科特提供了很大的表演空间,他因为女儿的失踪,又因为持有宗教立场,探访色情电影的世界,人物的的情感和信仰的挑战结合在一起,几乎每一处际遇,都能注意到他的表演,情节是不复杂的,而他的表演所流露出来的宗教父亲的情绪则是情节的更细致化,他焦虑、愤怒、悲痛,也是对整个世界的认识,再回到第一场戏,圣诞氛围的宗教片开场,那些人很快乐,但又显得很蠢钝。美中不足的地方在于,如今看来,第一次看到女儿的色情片时,他表现的太演,不过这是在1979年,可以忽略这种技法上的过时。电影通过寻找女儿对色情行业探索了一番,也可以说是游览,不仅对行业的认识走马观花,实际上对于色情行业的这些从业女孩们也不太有同情的视角,这是这个电影局限的一面,甚至最重要的帮他寻找女儿的女配,明明人设已经非常好,整部电影却没有让她变得有灵 |

|

最后穿过各种颜色的房间看爽了,保罗施拉德被严重低估的佳作(虽然我也没怎么看过保罗施拉德) |

|

6/10。开头圣诞派对上,孩子们坐着看电视的特别节目,叔叔走进来关上电视,然后抱怨道反叛青年到好莱坞拍摄电影,再让生活禁忌的家乡父辈看到,令其蒙羞,由此设立了影片的道德立场:父权的极端正直冲撞了色情业的极端堕落。后半段独自行走在红灯区的主角有一种闯进糖果屋的错觉,裸体女郎的电话隔间、拍摄现场里女孩扒掉警察演员的上衣、假装制片人诱引男优上门,如同西部片的异色荒原。结尾斯拉德改写了《搜索者》:正直的父亲发现世俗堕落的女儿,并不想杀死她,也没有被拒之家门外,他以救赎者的身份带女儿回家。 |

|

戛纳补片12。表面上是爹找女儿,实际上是女儿找爹。早期的施拉德电影总在苦苦等待一张交织着幽怨、脆弱、愤怒与释怀的属于男性的脸。如今的他没那么有耐心了,张望是低级的,硬控才是王道。 |

|

当Van Dorn在旅馆时,一阵冷硬的电子音乐插入到电视上播放的赞美诗中——在这里,他犹如被考验,诱惑的约伯,父亲之名的顶峰。

在《赤裸追凶》中,宗教终于明喻“拯救”,对乡村—城市的视觉化二元呈现是宗教情节剧中纯洁—邪恶的二元对抗。

我们可以称之为“Neon-Noir”,霓虹灯构成的表现主义并非反讽,而是对势均力敌力量的某种肯定,洛杉矶成为了堕落乐园,随处可见的诱惑与性符号——清教徒式的空间重构,施拉德复原了尚未走出大急流城的自己及其对于城市的想象,他假设如果寻得源头,就可以关闭作为共同体的邪恶。

Van Dorn是一个“完美”的形象,在他的身上,只有行动,没有挣扎,如果说在施拉德其他作品中存在着某种最后一分钟拯救,那么在《赤》中,最后时刻,他承受着来自于女儿的最后考验,自恋的彻底击毁。 |

|

20200324 |

|

7/10 终于看了修复版,《8MM》的雏形,但对于家庭、宗教和价值观的思考要更好,没有一面倒地谴责年轻人的堕落,而是反思清教徒们自己的思想模式,这个尤其值得肯定。但我觉得,如果斯科特扮演的老豆跟那个妓女来一发就更有意思了,现在这个状态还不够纠结。 |

|

嚴肅、批判手法拍攝獵奇題材,感官畫面沒有渲染色情之意,更多的是質問;結尾更以令人揪心的親情衝突作壓軸高潮,劇力很強;命題基本上沒有過時,這是經典之作。 |

|

低估的经典,施拉德对人性的刻画非常到位,剧本很像是色情版的《搜索者》!乔治.斯科特再次发挥了极致的表演! |

|

原剧本是女儿意外身亡,父亲带着对上帝的疑问回到密歇根,成片这个父女和解的结尾是片方强加的。无论主演George C. Scott,还是制片人John Milius都说Paul Schrader是个好编剧,但不是好导演,这部电影沿用了《出租车司机》的摄影和剪辑,比较一下就能看出差距。比较难得的是所有桃色场所都是实景拍摄,记录下当年西岸地下世界的真实风貌,也为NWR的Drive提供充分的视听灵感,反派的银色夹克都照搬给了高司令。 |

|

除了结尾,什么都很高明。高明的剧本,高明的表演,高明的拍摄手法。关于你追我躲的搜索电影很多,而《Hardcore》则是气质非常独特的一部,在情色的框架下感受到的却是窥探的空洞与诡异,是中产的家庭溃散和精神危机。女儿只是在父权/控制欲下挣扎的缩影,你可以看成《灵婴》一样的愤怒,也可以看作《处女之死》一样的消亡。 |

|

现在直接搜索电影的片名恐怕是找不到吧…… |

|

译名有点夸张了,没追凶啊。宗教家庭的设定来自施拉德自己的生活,整体故事是父亲直闯加州色情片圈救女儿,是他取材于《搜索者》。所以有点公路片西部片的感觉,斯科特也演得好。施拉德不仅是个好编剧、好导演,更是个高级段子手,从母校UCLA到安东尼奥尼被他黑了个遍,笑倒 |

|

剧本张力足,人物挖掘深,过程不可预测,充满道德热忱,最大程度保留个性,一出手就知道,和匠人不是一个级别。 |

|

无非是79年可以拍限制级情节,所以看上去不大一样,但和五十年代黑色电影到底有多大区别?保罗施拉德写的东西总是死气沉沉的,给我感觉好像从来没年轻过一样。 |

|

大部分尝试梳理NWR风格起源作品的影迷都遗漏了这部,以及近乎所有的施拉德电影。 |

|

【补標】蓝光影碟收藏 |

|

如果原结局真的是女儿死掉的话会好几百个,而且女儿的演技实在接不住乔治斯科特,十分可惜。推上有人说玛克辛和本片很像,看完基本觉得玛克辛是脱胎于本片……(查了下还真是缇韦斯特成承认的致敬(毫无疑问曹保平也致敬了 |

|

宗教也好,残酷社会也好,家庭关系也好,狗血浪漫也好,各个方向都很有潜力点的主题,结果给拍得没头没尾不知所云。。铺垫了那么多宗教内容都不知道为了啥。。结尾的反转再反转不能更草率了。。 |

|

3.5 |

|

爱丽丝梦游仙境的成人改编 杰克·尼切的配乐有加分 索尼4K修复 |

|

不够混沌,也不够类型。但几次探访情色场所的戏不错。 |

|

试图打破重重界限,在日常生活之中迎来突发变化。只着重表现一方的不断前进,冲破阻力,以为前方是艰难险阻时却轻易达成,其他的方面都被排除在外。是对不熟悉的领域一次深度探访,却也是窥视感极强的,忽视了真实的声音,以至于真以为有了融进去的可能。3.4(2/4) |

|

7.5。在尋女的表層類型下,是傳統宗教信徒對當代開放社會的一次艱難探索。 |

|

片头曲是Susan Raye的Precious Memories。配乐恰到好处。 |

|

某程度上,不是父亲的女儿失踪了,而是寻找女儿的父亲失踪了。他渐渐深入他所抗拒的“肮脏”,在旧世界里见到“新世界”。所以,在他找到女儿之后,他也不是说:“走吧,让我们回家。”或是“我带你回家。”他对女儿说的是,“请你带我回去。” 迷途的“圣徒”,宗教的世界与现世,保罗·施拉德的剧本一贯意味深长。 |

|

补全保罗施拉德系列,他的编剧水平不在话下,导演能力却饱受诟病,《hardcore》是西海岸版的出租车司机,男主演是奇爱博士也是巴顿将军,他演这个父亲也因此显得过于“强悍”,似乎有挥霍不尽的体力,充满了“神性”,故事的结尾来了个毫无波澜的反转,算是片方的商业考量。最大的娱乐性还是来自,男主视角下当时色情行业的蔚为大观。 |

|

大大被低估的片 |

|

BSC™108fl,that's why we only favor male offspring!多莉帕顿结尾曲+分! |

|

Indicator |

|

宗教家庭价值观和社会性解放的冲突 |

|

看昆汀在回忆录里重点分析了本片,这是以《出租车司机》的编剧闻名于世的保罗·施拉德自编自导的代表作。看完才了解harecore除了硬核之外的含义。巴顿将军寻找女儿的过程,同时也是美国色情行业的浮世绘。如果说本片是《搜索者》的变种,那凯奇主演的《8毫米》就是本片的变种。 |

|

这是一个猛父勇闯毛片行业救女的故事 |

|

看了开头还以为是在圣诞节期间发生的悬疑案件呢,没想到主要剧情发生在圣诞节后的半年。故事和凯奇的《八毫米》很像,不过没那么变态,只是更加露骨,全片每个女演员几乎都有露点,电影的主题放到现在看也不过时,对主流色情产业和地下色情怪癖都有一些展现,是我爱看的类型。缺点是高潮戏比较平淡,结尾比较简单,有几个角色本以为会对剧情发展影响很大,没想到都只是走过场。 |

|

东岸虔诚的基督徒老爸飞到L.A.来找自己离家出走拍A片的女儿,把整个色情行业刨根究底了一番,真是父爱如山。相比PTA的《不羁夜》,这部电影展现的Valley那片地区和色情业真实全面了好多。 |

|

即使被电影公司强加上了一个混乱的团圆结局,也无法改变这是一部比肩波兰斯基的唐人街的新黑色电影杰作的事实,电子音乐伴随我们进入这场被霓虹灯统治的奥德赛,处处满溢着对于商品社会的观察和绝望,性和电影亦是消费主义的受害者。施拉德的剧本暴力、冷酷、幽默、诗意,探寻着一个笼罩现代人的神话和诅咒:精神的毁灭。 |

|

小Q看大片打卡。片中出现不少色情片拍摄镜头,真正hardcore,女儿的角色演员就曾是真正的色情片演员。罗汀在书中说本片的结尾是被制片厂要求改的,“谁愿意花三个月时间拍一部改到面目全非的电影,然后后半辈子一直为此找借口?” |

|

4.5“清教徒,回家吧,这不是属于你的世界”,他终究没能拯救所有的人,也没有得到那个预期中的“真相”,底特律的乡村和灯红酒绿的洛杉矶,乡村民谣赞美诗与电子音乐和摇滚,白衬衣和花衬衫,白色的雪和璀璨绚烂的霓虹,手工的家居工厂和拍摄小电影的片场,无数的对比纷至沓来,在宗教的主题下,拯救本身就不是上帝的职责,人类只能依靠自己,所以父亲的执着是一次涅槃的考验同样也是他自己的救赎,施拉德多次使用的《搜索者》的故事模式,但是每一次男人面对堕落世界都变得不同了,这部电影影射了70年代美国性产业高速发展的当下,它从地下走上了前台,性与金钱和暴力是三位一体的,施拉德的描绘是充满真实感和温度的,也让电影超越了二元性,成为了一种对时代的悲剧性的拷问和自由意志与道德的无可调和矛盾下人性的复杂纪录 |

|

每次他自己的导戏 写剧本就畏首畏尾 |

|

A- |

|

勉强及格。氛围跟剧情上,可算是《出租车司机》的姐妹篇吧,这个父亲搅入色情业寻找失踪女儿的主线,其实是美国清教徒之根基在嬉皮夹杂商业年代的失落,保守或激进?我觉得施拉德可能偏向前者。斯科特扮演的男主在整个流程中面对色诱和赤裸的那种扭捏态度很烦人,咸湿侦探最终以守护者的面目定调,可叹 |

|

施拉德依旧严肃。同出租车司机一样维持了强烈的男性道德,并因之痛苦。城市空间弱,但城市景象极强;绝非单向的 |

|

施拉德的又一部《搜索者》,密歇根荷兰加尔文派老爹漫游洛杉矶堕落乐园。据说片中出现的色情场所都是实地取景。“追凶”并不存在,观众用不了多久就会发现女儿是主动逃离的,唯一的“凶手”是他自己。喜欢后半段父亲跟善良的红灯区女郎交流信仰的情节,那个瞬间,他们彼此都认识到自己所笃信的事物有多荒谬。也因此,女儿愿意跟他回家的结局毫不可信,只会引起观众的恶感。施拉德甚至根本没考虑过让女儿在失踪后再次出现,讲任何台词。他选择了一名性工作者出演,以便完成那几个色情影片的镜头。 |

|

清教徒和嬉皮士年代思想差异 |

|

剧本的合理很大程度依赖斯科特的表演,拯救女儿同样是拯救自己 |

|

年代久远,说是8MM的雏形,感觉差太多...... |

|

除了妮基,所有角色都很讨厌。二星半 |

|

星球大战主题情色酒吧可太虎了 |

![豆瓣评分]() 6.7 (75票)

6.7 (75票)

![IMDB评分]() 7.1 (14,541票)

7.1 (14,541票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 78%

烂番茄: 78%![Metacritics评分]() Metacritics: 63

Metacritics: 63![TMDB评分]() 6.60 (热度:9.64)

6.60 (热度:9.64)