|

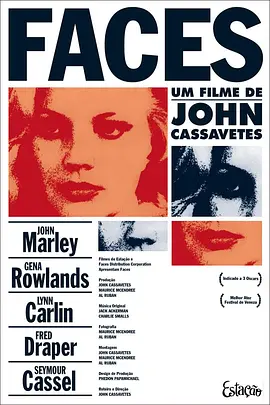

吉娜·罗兰兹没有拿过奥斯卡影后这件事简直比库布里克没有拿过最佳导演更没天理 |

|

Love drives you crazy but also calms you down... 😭结尾太好了!卡萨维茨的电影大概都有这样的感觉:看的时候焦虑、心痛,不知如何是好;看完之后久久不能忘怀,如同整个人被掏空。这部电影不仅罗兰兹是现象级的,所有演员都非常棒 |

|

有趣的是,Mabel精神上的压力直观成为某种空间上的压力,当室内空间随着家人/聚餐/邻居进入而过载之时(餐桌的过载/床的过载),她的精神状况便随之出现。与此同时,将焦段收窄,让她处于前后景两重人物的夹击之中,摄影机运动幅度逐渐增大,随之在她身上不断丢焦。空间不仅是过载的,且是破坏的(习惯沙发位置的改变)。而要达成一种短暂的平衡,则需驱赶多余人(包括小孩,于是有了那场反复地上下楼梯),并将空间陈设恢复原貌。 |

|

我称此类电影为raw depressive black 绝对是大家都有病 Gena Rowlands 是普通女人神经病第一角色 |

|

吉娜·罗兰兹那已经不是演技了,反正我是不知道怎么形容了,就是一种超越演技的呈现,精神失常的电影角色有不少,能演好的演员也不少,但真没见过罗兰兹这样的,其实罗兰兹没有在演一个疯子,她就是在表现受压抑的情感(她和孩子们在一起的戏就很舒服,一点不疯,只是在成年人的环境下才失常),这是那些只想演好“疯子”的演员所达不到的“演技”。看了下当年奥斯卡最佳女主角,是老马的一部二流作品中的角色,虽然没看过那部片子不好说艾伦·伯斯汀的演技怎么样,但是就凭罗兰兹的表现,基本上能断定是颁奖冤案了。 |

|

卡索维茨让人佩服之处:他为妻子写下剧本,但却并不以妻子的贴心好丈夫自居,而是无条件承认剧中妻子应超越尘世这一点。事实上,整部电影的制作发行过程在某种意义上都是超越尘世的。并非施压与反抗,而是一个后现代的过程,里面没有信誓旦旦的理解,只是镜子与镜子间极近而无限的交流。 |

|

卡萨维茨对细节的操纵让整部电影陷入一种永生的炼狱。"起立“”坐下”。她没有任何个人的空间和时间,任何妻子和母亲之外的角色。疯癫?谁的疯癫?我从中途开始祈祷他被车撞死,她自杀成功。但卡萨维茨连这种希望都不给,和睦安静结束。所有把这部电影归成家庭问题剧的人都是同谋,欲盖弥彰。 |

|

卡萨维茨永远能让他的女人像谜一样吸引观众,而这要归功于他妻子Gena极具感性爆发力的表演。他自然相信激烈的外放情绪更能震慑住观众的眼球和神经,可是为什么所有活在《权势下的女人》最终都如约而至的走向毁灭?影片并没有给出分析。但旁观者看得再清楚不过了,这是锋芒的个性伤了自己,也伤了他人。 |

|

失控神經質。 |

|

2025-10-12重看;天啊,吉娜·罗兰兹什么神演技!我在她眼神里看到的无助、绝望直至失焦(完全迥异于常见的肢体语言表现失控,吉娜的眼神和每个细微表情都写满生动),完全是一个人走向崩溃的现实体验,这张伟大的面孔上涌现的是被母职困住的抗争失败过程,她渴望自己的努力被人看到并被认同,她所有的动力都来自于对孩子和家庭的爱,她咬牙抑制住神经末梢凸起的狂躁——然而,只要丈夫的一声怒吼就能击破所有艰辛的努力,掌控的怒吼代表着家庭氛围的气压和温度,现代意义的“阁楼上的疯女人”就是这样诞生的(围观的亲友们在伸出援手的同时,难道不也正是助虐者吗),如此荒谬,窒息到令人想哭。

对家屋内部的结构安排非常棒,封闭空间内酝酿的暗流逐渐涌动,楼上是孩子与母亲的天堂,楼下是婚姻真相的现形。 |

|

回家后那场大戏真是浓缩生活本质。不止女人,当身边人开始说“做你自己”的时候,不要太认真,通常他们只是要维持住表面的和平来继续影响你。你知道我是怎么想的吗?You're shit. 真实的压抑和绝望,can you stand up for me,真的听不懂吗?吉娜·罗兰兹最棒。 |

|

Gena Rowlands演绎更年期女人简直浑然天成,我想这可能是伍迪艾伦选择她做《Another Woman》主角的原因,有些演员注定就是为某部电影而生。 |

|

卡萨维茨近乎粗砺的地下实验风格确实是观影的一大考验。故事高于生活拍摄却尽可能的还原生活的枯燥,剔除了一切艺术感。还有这个片名翻译虽不是极准确的,但在我看来却是最好不过的。 |

|

在卡索维茨不朽的[受影响的女人]里,你分不清楚究竟谁才更加疯狂。妻子无时无刻不在试图成为丈夫需要的人,到了最后丈夫却说:做你自己。问题是:自己又在哪里呢?他爱的究竟是什么?经由一场场令人屏气凝息的场景后,我们意识到这一问题的无解。本片在展现婚姻中两性关系上甚至比[婚姻生活]更加复杂。 |

|

1. 编剧、导演是同一个人,这掌控能力太强了,演员表演的太好了,看的过程我都快崩溃了。开始觉得是妻子的问题,太脆弱、敏感,对丈夫有不满,所以比较神经质。后来他入园后,只有丈夫的戏,觉得这也太强势、粗俗、是个暴君啊,妻子那个样子根源在他里啊。是不是两个人的组合就是个错误?孩子正常。 |

|

对Life Magazine式家庭生活图景最严厉的批评,把家庭概念拆解成最基本的目光和爱抚。这点上跟Video Artist Paul McCarthy同根同源,反对一种木偶剧式的扮演。Casavettes的希望是具体的,不是借来的。开篇不多久,Mebal,Nick,外婆和三个孩子躺在客厅的床上吹口哨,光从百叶窗里射进来。所以当最后两夫妇拉开床的时候,我们知道他们期待着什么,不过是早晨阳光而已。 |

|

#2019SIFF# 这部莫名抽离 @长宁来福士(第一次来 |

|

权势下的女人?人家分明是醉酒后的女人! |

|

导演技巧退居次席,舞台交由演员发挥。像《破浪》和《让娜·迪尔曼》的结合,在充满繁琐细节的生活架构中,推演一种极端情绪 |

|

这个世界上很多看似正常,懂得社交与正确行为规范的人在我看来才是疯子。为什么不跳舞,真是!这部片里的孩子如天使一般! |

|

#253|180914@NY Indie Guy. How to "be yourself" when there's simply no place for your "self" to be, when your "self" is your performance which those who claim to love you deem affected? |

|

A / 语词、身体、空间的虚伪规范被反复引用以求获得“正常”状态的复原,然而无视边界的爱欲却依然在怪异的姿态与目光的犄角中试图流溢。卡萨维蒂总是能维系着不断自如进退的观看距离,继而赋予镜头下的人物抑扬顿挫的短效情感动势。在潮水般起伏的局部强度冲击下,影片与“家庭剧”完成了一种暧昧的角力或是关系重构,并反过来在冗杂中获得喘息,创造对僵硬现实的丰满重述。这是一种对情节剧的自我意识乃至“严肃”戏仿,而非某些力所不逮的当代家庭片的聒噪情节本身。 |

|

卡索维茨的片子看了五六部,看的越多越喜爱啊,永远都是用最朴实的手法和试验性的情节探究人性关系和中产阶级的在暴力或沉默的疏离下人心的距离,罗兰兹简直就是为这片而生,女疯子演的多么可爱,有点像着魔里的阿佳妮,罗兰兹真是个神奇的演员~ |

|

那天看《爱的激流》,第一个镜头我就想,大银幕啊,让我们看到Gena Rowlands的每一根发丝,每一寸疯癫。电影不就这一点叫人着迷么? |

|

在当今社会要维持一段所谓的普通对话到底有多难?他把她送进精神病院前,她问:“你爱我吗?”他明确地回答了:“爱。”出院后她问了同样的问题,他支支吾吾许久却说不出一个“爱”字。别管爱不爱了,也不再计较谁逼疯了谁,也许只要大扫除时配合默契,婚姻就还能在异常与疯狂中延续吧。 |

|

17.6~19.7)导演消去了阐述的余地,角色中仅有的两个主体是拒绝“被进入”/作为观众视点之依托的,即兴表演所呈现的症状同样缺乏解读的突破口。与之相对的,我们时刻处于这空间中的一个奇特的点位——或是于背景中静默着、或是与其他人物同化着(不同的是,其他角色的主观镜头时有出现)存在,这种在场是无所适从的:不是过近的距离,就是不当的时机。我无法理解人物的行为,同时无法进入主体的视界,呈现给我的的只是一团稠密的混沌,如果能抽离意识俯视身体,或许看到的生活就是混沌的形状

临近结尾,隔阂和戒律开始被打破——台词、材质被赋予引申义,观众被允许绕到人物身后、视线的相交被主体化。当水龙头的水缓缓流出冲去血迹时,结尾处产生了开坝一般的效应——藏于他们身后的矛盾才堪堪露出可被理解的裂缝,却立马泄出惊人的情绪能量 |

|

150分钟仅由八九个极长的主要段落连接而成,使人不禁以为卡萨维茨要继续前作中玩弄气氛与话头的把戏,但并非如此――家庭录影的风格与写实的表演将我们直接拉入了古怪又庸常的婚姻生活; "妈妈怎么了?"没有人说出答案,无边的混乱中却生发着真理:来自爱情的不安全感与私人空间的缺失使她始终在取悦别人,但"给予者-演员"的长期身份势必带来表演的"断裂"(依旧是"演不下去"的表征!)而使人发觉其蹩脚――家庭威权给出的解决甚至更难:be yourself,也就是做全然即兴的表演发挥! 这时我们方发现"自然状态/即兴表演"的不可定义.唯有尚未"成为自己"的孩子能够理解她,也正是他们找回了她本己的、无需扮演的角色,并以爱之名达成了和解. 在此视角下,祖拉斯基的《着魔》不过是对本片所作的一则重口味的注脚罢了. |

|

比“疯子是什么样的”更重要的问题永远是“人是为什么而疯的”。

本片不仅用表演给前者做出了完美的回答,也为后者提供了极其丰富的思考。

不仅呈现出表层的“疯女人将男人也逼疯”,也对女人为什么发疯做出了完美的诠释。

男主说“这个女人做饭,缝衣服,铺床,清洗浴室,她当然不疯。”

不如说“这个女人做饭,缝衣服,铺床,清洗浴室,她疯了又怎样呢?”

她怪异,面对人群时不知所措,呼唤交流时极其笨拙,但在见证了无数人的发疯时刻后,你会发现反而只有她从不诉诸愤怒与暴力,只有她全然无害。

在这样的世界里能保持正常的人才不正常吧。 |

|

骨子的违和,看得人难受 |

|

约翰·卡萨维蒂的电影太自由了。吉娜的表演也棒。 |

|

愛Gena! |

|

arte, 2009/12/14 冗长, |

|

gritty and merciless depiction of the hypocritical American society, family violence. "Woman" is not crazy, but lonely, true music lover. |

|

有一种在看《蓝色茉莉》Cate Blanchett祖师爷的感觉。表演的层次很有意思,从浅到浓又从浓到浅的神经质。还有女主回家一段,她抱着孩子们泪流满面,镜头一直保持特写不动,孩子们的存在只依靠声音,所以特写力量足够强的时候,任何反应镜头的加入都是打扰,学到了。 |

|

纪念吉娜·罗兰兹观影活动。由于卡萨维蒂错位的剪辑,有时候梅宝是有魔法的,闯入她家的男人第二天在这里“散散步”,但梅宝突然就从床上消失,躲进了浴室。梅宝自带一个收音机,就像灵媒一样,把《天鹅湖》的音乐放进了环境里,有时候,音乐响起,但她同时有自己舞蹈般的手势,她会唱歌,再难过的歌词,她也用自己的肢体去唱,当哼哼的歌声停下来时,我们却想用那刚才的音符,来轻轻地弹奏现在的她。也正如卡萨维蒂所说,梅宝是个走钢丝的人,甚至是她跳《天鹅湖》的时候,都像牵着气球走钢丝,紧张而美好;她从精神病院回来,而餐桌上的家人都不知道她“要他们做什么”,她又站到沙发上,成为了走钢丝的舞者,一开始,我们没有看到她跳舞的样子,只是看到她的手臂挥过,而面对她的人们面露惶恐,他们终于意识到自己不属于这栋房子。 |

|

PRIVATE的门牌 |

|

疯子都是逼出来的 |

|

最喜欢的是气质,一种精神紧张的、基于现实主义打怪异,例如梅贝尔从精神病院回来,穿的是一件很多花排列组合成图案的藏青毛衣,这个细节很符合我小时候传说中某个社区怪人的形象,就是,虽然怪,但是家人还是会尽量把他/她打扮成得体的样子,而这种与本人气质不相符的得体会带来更大的怪异感。第一部卡萨维茨,是因为听说了夫君的那个封面镜头,没想到这部片也有很多长焦拍中近景,看来他很喜欢用,也用的很好,夫君那个镜头以外,此片里还有一个,是梅尔贝和婆婆争执,她老公夹在中间,在长焦的近景下,三个人不断推搡,不断失焦又不断聚焦,很准确的捕捉了真实的家庭关系,一种迷离的质感。不过我暂时是不太喜欢啊,长焦压缩了空间,整个空间像一个背景板,扁平的丑陋 |

|

哭成傻逼;更新了观影十佳;这部电影前未看过一部约翰卡萨维茨,从未看过吉娜·罗兰兹,这部电影之后成为他们俩死忠;吉娜·罗兰兹棒的飞起,什么是演技,这就是演技;超超超超喜欢电影里这个叫

Mabel的经常大发神经随时崩溃不懂人情世故的女人;精彩段落

Mabel和孩子们坐在门前、哄他们入睡两段 |

|

沙发上的天鹅湖那段,how lovely these kids! |

|

约翰·卡索维茨代表作,描写精神不稳定女人及其家庭的经历。1.片名译得有待商榷,意为"喝醉酒的女人"。2.枯燥生活流版[着魔],开放式结局,以特写与浅景深镜头突出角色表演,强化压抑氛围。3.吉娜·罗兰兹演技绝佳,各种扭曲表情,自语与手势,噗噗声。4.反好莱坞拍法,但与[着魔]比只能减分了。(7.5/10) |

|

好奇[权势下的女人]这个译名是如何得来的 |

|

7/10。女人做自我/扮演好妻子的内心产生分裂,用疯狂的举动捍卫自我:开头她不断穿梭于院落与房间,既为孩子收拾寄宿的行李又将双脚下意识搭在堆满啤酒罐的茶几,压抑自我的能量在邀请陌生人来家庭派队/沉浸于天鹅湖(内心音乐)时爆发释放,挥动着割腕的手臂在沙发跳舞被丈夫打醒表明爱能唤醒自我意识。 |

|

看过的最爱的也觉得是最动人的卡萨维蒂的电影。散场后跟朋友说,连看卡萨维蒂的电影对我的情感是一种巨大的消耗或者是付出。因为它太过于真挚,罗兰兹站在镜头前,敏感脆弱神经紧张,说她是美丽的不单指她的面孔,而是她的姿势,好几场戏看落泪。吉娜在草坪上带领小孩奔跑着起舞,哼起天鹅的挽歌曲。也是电影里少有的纯真显现没有被残忍地摧毁的镜头。控制和暴力绝非是爱,很明显追着罗兰兹的镜头目光,是如此直接且奔涌的,深陷其中。 |

|

1.你地下试验电影就算了 要不要那么长啊!是要我们感同深受地和主人公一起抓狂崩溃吗?! 2.我不能去见Domenico Dolce和Stefano Gabbana的机会成本 绝对不要是一部让我抓狂的电影 风再大天再冷我现在也要去公安局!!! |

|

阶级区隔、中产社交礼仪的虚伪、男人的控制欲与虚荣、家庭关系……涉及的题目很多,但都并不是要导向什么结论。这部片用既琐碎纪实又极富剧场感的场景、卡萨维蒂斯一直使用的手持镜头、近景与失焦,配上Gena Rowlands那精准到令人敬畏的表演,展现了一个理应幸福和谐的家庭中无法弥合的裂痕、中产女性受到的有形和无形的种种压抑,并在展现所有这些的过程中少有鲜明的指责或诉求。直接、露骨、医学诊断般精准而不留情面,却又饱含关怀,一种透彻的绝望。过度敏感的Mabel接收周遭所有情绪,过度努力地要完成自己的每个角色,直到一次又一次地崩溃。她看似疯狂的种种表现背后的逻辑其实已经被她自己清晰总结出来:“爱情-友谊-舒适-我是个好母亲-我属于你”,压在她身上的五座大山。非常压抑,非常触动的一部片。20230410 |

|

中間還以為在看驅魔電影… |

|

8.6 实际上和另外几部都略有不同,重点在于它是设定在多年婚姻中的,所创造出来的两性关系则更加无序也更加绝望:暴躁的男人和失控的女人,压迫感无处不在,情绪在平和与爆发间切换不定。在这样的语境下,卡萨维蒂无条件相信着他的妻子,也正好与电影的情节恰恰相反。//8.8 四年后重看,看卡萨维蒂的电影显然没法收获正向的情绪反馈,但他总是能够从扭曲极端的戏剧中提炼出真实的情感巨浪,罗兰兹夸张的姿态不断地积攒着能量,几乎是粉碎了白人社群虚伪的秩序,在这个不合逻辑的私人空间中,那些带有枷锁的审视不知不觉地消失了,好像可以稍微和小孩和解一下。 |

|

哟,这结局! |

|

她的肢体在扭曲与舒展之间,让我想起席勒的画,那种不稳定的、潜意识的、赤裸的精神状态,与酒神相通,不能被规训。赤裸的一方面是脆弱性,但另一方面呈现出一种被动的攻击性,因为其他人都在“正常”的角色中,如果我们能接受这个世界上没有“正常人”这个概念,那么她拒绝角色扮演的姿态就成为反射出其他人的“空心”,这让其他人害怕,也照出其他人的怯懦——其他人的愤怒、不知所措都是不知道在她面前如何继续扮演自己的传统角色。而在电影开始不久的时候反而说她是“空心的”,她的丈夫辩解说她没疯的时候,说的是因为她会扮演女人的角色,所以她是“正常的”,而同时他又得意与这个女人的不同。她呈现出的自我的状态让所有人面临失控,进而试图去控制失控,这反而成为自证的预言。Mable 的世界是混乱、跳跃与即兴的,这却是一种罕见的真实。 |

![豆瓣评分]() 8.3 (5377票)

8.3 (5377票)

![IMDB评分]() 8.0 (31,141票)

8.0 (31,141票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 86%

烂番茄: 86%![Metacritics评分]() Metacritics: 88

Metacritics: 88![TMDB评分]() 7.78 (热度:8.23)

7.78 (热度:8.23)