|

影片先锋狂野,构图纵深多元,摄影大胆超前,比例失真迷人,层次鲜明异常。美则美矣,不知所云 |

|

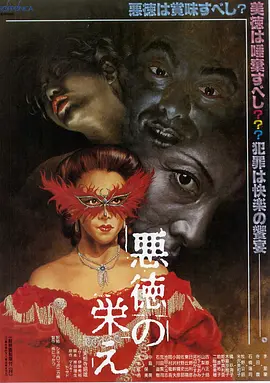

60年代末70年代初的年轻人,似乎只有两个选择:要么投身热血,要么投身虚无。投身热血的模板:左翼,学运,向警察投燃烧瓶;投身虚无的模板,宗教、大麻、嬉皮生活。电影里两个年轻人刚好一热血一虚无,但在性爱和对人类的憎恶面前倒是相通的。又遇到一个类似麻原彰晃的邪教头子,被卷入所谓的乌托邦生活,简直就是奥姆真理教的预言。适合听着酸母寺之流的东西一起消化这部电影。 |

|

没看懂。。 |

|

神似細江英公的摄影布局。借助夸张、失衡的画面结构看到了表现主义的影子。性与性别、野兽与文明、肉体与精神,仿佛愤怒与亢奋的在回溯与解体人类灵肉的历史。 |

|

摄影上的味道 |

|

黑白彩色画面的交叉使用,变形的广角镜头,各种出奇制胜的拍摄角度,完全打破规则的构图,产生出一种匪夷所思的怪异之美。 |

|

拍摄是认真的,实验劲是用心的。什么元素都尽敢往盘子里盛。这样的一盘什锦饭,狗都不食! |

|

最后闪现到三岛由纪夫的时候,一瞬间就明了了,色情就是政治,政治就是色情。这个片子真的是太牛逼了。 |

|

⒈实相寺昭雄最高作,延续[无常]仍以两性情欲为引索深入(革命/社会/宗教等)宏大命题的探讨.乌托邦将强暴作为背离社会现实-唤醒原始力量的入盟仪式,在内部机制产生异变后,组建人率领队列寻觅新土却覆灭于海难,剩余一人亦在文明社会举起利刃——导演通过"曼陀罗"的除弊特质及危险性与其佛教谕象影射至60s战后日本混乱的学生运潮:由不同派系(实现共产建设&选择武装抗争)多股力量交织造成的复杂境况(对后起历史变动亦有诸多先见之言),在变形广角下极度扭曲的场景人物,即可视为某种理想主义破灭后的形式理解.⒉倾斜构图/大面积逆光阴影/相同事件于非常规机位的多角度观察.⒊色彩分隔失常/真实世界,亦勾连起时间节点的事件关联.⒋"自信心消散,如灵魂离开肉体,时间一片空白".想听你对我说永远的谎言,说我们仍在这旅途中. |

|

此片是日本由古代社会转向现代的史诗。宗教仪式拍得极具野性原始的力量,而现代场面却又充斥着无能为力的悲哀。最终这两者混淆不清地归一:佛教画像与日本国旗(第一次彩色地拍摄国旗)一同搁浅在沙滩上;代表着现代(一直以彩色形象出现)的青年买了武士刀和《万叶集》。性爱作为线索,在宗教/精神/远古的世界里化为壁画中的双修之人(彩色。传统意味)以及篝火舞蹈上的性交(黑白。祭祀意味);在现代则是青年们穷极无聊的交换伴侣游戏,而连接两者性的正是沙滩上的强暴(酒店黑衣男在第二次出现时变为只着兜裆布进行竞技比赛的传统渔民)。最后的焚烧寺庙和黑白/彩色相切换的追逐戏太好,镜头移动太好。作为描述宗教宇宙模型而做出万象森列的曼陀罗毁于一旦,海岸边过去与现在的世界相互重合,不仅是历史的极强实在感,更暗含了对未来的冷冷预言。 |

|

乌托邦? |

|

潜力极其巨大,不过三个败笔:一、彩色男选角极差,二、哲学略有架空,嘴上说的比给人感觉的多太多,飙名词(前半段),三、事件交代含混不清:学运大背景早已去。超表现主义,广角镜头,迅速运镜,超夸张构图,超近距离凝视,虚实,光影,大俯大仰,整个一部连贯的超现实摄影;重复消耗,短暂黑屏,意识流切镜,现代得不得了。这里的黑白极强,毁灭的理想性爱世界,无时间无空间,和彩色的穿插考得更多是感觉而不是结构,跳舞那段,极强。性和神、信仰、时代中的迷失的结合;只不过最后爆发略弱。还有刚开始确实墨迹离题,哲学(看不见强大内核)的介入太唐突。对话和角色设定都略弱。不过形式真太强,末日超现实感和日本阴柔之美的狂暴结合。音乐,钟声,风,浪。烧房子是烧美,在这个层面上胜过老塔。然而缺少凝视。老塔那种凝视只有他自己玩得来。 |

|

后现代抽象风格的《曼陀罗》给观者的感受一定不是愉悦积极的美感,而是令人产生荒芜与不安的虚空和扭曲。无论有心或无意,它所描述的粗陋共产主义理念怕是不符合日本当下以及历史的现实,所谓的“时间”不但不会停止反而趋向深层化复杂化。苦行僧们自身并没站在未来的节点之上,而是处于这种异化当中。 |

|

不知看过多少遍了;大木淳、池谷仙克、冬木透、岸田森……实相寺昭雄这是把圆谷“归曼”组的一半主力给拉过来了啊,还有樱井浩子、原保美、草野大悟、清水綋治等圆谷组的熟人……实相寺的“古代Group”主力亦在此作集结完毕,接下来便投入到了宣弘社《银假面》的制作中。 |

|

肢体与广角镜头催化的张力 仪式符号的诱惑 |

|

神作 |

|

准备看《无常》结果先看了《曼陀罗》记得DVD时候曾经看过,印象也不深刻了,网盘投屏直接看一遍再说需要下载再另当别论,電影借佛教拍摄的三部曲之一。 |

|

初赏只识一点皮毛,内容几乎没有理解。可能是翻译字幕太过粗糙的原因,本人才疏学浅,待读过三岛由纪夫的作品,再了解些70年代日本的历史再重来看一遍吧。 |

|

如果说无常还有点故事性,这就完全是带有场景表现主义了,部分场景特写有些冲击力。果然乌托邦是很容易破灭的,因为过于纯粹或者极端的理想主义稍一过界就很容易扭曲为邪恶。 |

|

原来日本人1971年就拍了这种片子,早知道应该看完它. |

|

心中的实相寺巅峰作品,无论是构图还是运镜都已经是est的程度,不过至今没能完全看懂它要表达什么。一些个人理解:非单纯的反乌托邦,而是无间断革命,连续不断地戳破每个被建构出来的谎言,我觉得这么解释或许更符合青年实相寺的野心 |

|

這樣的運鏡和構圖大開眼界啊~ |

|

看您这面相也是业界全都被阿努纳奇掌控之铁证了?😄哈哈哈哈哈 |

|

分两个晚上看了个七七八八,开头部分很吸引人,特别是黑白配的奇特房间。后半部感觉跟《大开眼界》有点像,打算有空再刷一次。 |

|

三角形的房间 |

|

70年代的运动风潮产物,《天人五衰》和《我が解体》都分别给了特写,跟《新宿小偷日记》挺像,但美学和恶趣味的嵌入,实相寺昭雄做得规整一点 |

|

披着情欲外衣包裹的却是革命那点儿事儿,无疑这群嘴上喊着平等实际在搞男根崇拜的教众是对政治和宗教狂热分子的影射,和表达的主题相比,更抢眼的还是实相寺昭雄在技术层面上的探索,用黑白和彩色分别代表乌托邦和现实世界,以及一些古怪的机位构建的荒诞世界,诸如此类技法都令影片增色不少。 |

|

为了露而露,为了搞而搞,很没劲,实验在哪里?实验电影中低端的那种。。。。 |

|

真实验,大师也做粉红。 |

|

6/10。开场在换偶游戏的旅馆房间,多以人物特写出现的留白构图和前景物构图,因为广角镜头的畸变肆意歪曲,不规律的建筑线条将紧贴墙面的人物挤压到景框边缘,最极端的空间构图是在枯山水的寺庙,争论生育问题的康子和阿裕处于对角线构图的左侧顶部或右侧顶部,人物的位置关系被镜头人为地拉远,镜头切到背面,两人的距离却显得相当的近,这表现为人物情感上的疏远。如同题名,实相寺再次以佛教的宇宙观思考着生、死、性的主题,参加左翼运动的阿裕闯入了一个类似邪教的神秘组织,它的每个人都能依靠农业自给自足,却依然存在信仰和怀疑的激烈碰撞,在性爱、欢愉和迷狂间错综复杂的交融后解体,结尾阿裕途经一家书店,其中陈列着许多战后派文学,阿裕却取出了古籍万叶集,他提着刀只身闯入车站,试图挑战国家的权威,就像学生运动陷入无序时的玉碎结局。 |

|

将换妻游戏进行到底不好吗?后面开始涉及宗教、政治、乌托邦,就变得枯燥无味。 |

|

33333 |

|

曼陀罗,从混沌中来回混沌中去,不论时间流动或是停止,当时间流动时追求肉体的最大快乐,当时间继续流动时抵达极乐,当时间无限接近停止时,达到极乐而不动。这是来自西方的密法,是来自唐的密法是台之密法,是时间同时是空间,是痛苦同时是快乐。不可说不能说一说就混沌,正如生命从混沌中来再回混沌中去,可问题是当意识动的时候,时间也动了么?不能有问题,不能有意识,不可以有时间,因为时间凝固了。以上一切都是时间凝固前一刹的念头。 |

|

表现主义的最高境界就是为所欲为并为之放大吧 |

|

彩色和黑白画面交叉使用营造出如梦似幻的旖旎~构图很奇异,广角无所不在,大片的高光,无景只有人~但是我是真心的没看懂这电影到低讲的是什么。。。莫非是纯纯纯纯艺术片???! |

|

不如《无常》呢。 |

|

不知是导演有意为之还是巧合,似乎总有间歇性将你抽离出来的元素:呼吸起伏,海浪冲刷,时钟滴答,匀速移动镜头...有如静坐体验:思绪乱飞,便回归观察呼吸,一呼一吸,肚子一起一伏,念头升升灭灭——好似生命事件在长河中或短或长的存在或消逝。

手法比《无常》极端,夸张 迷幻 不工整,反倒更能将观者抽离出来;情色镜头不连贯,就失去其诱惑性,更好的服务文本(讲人话就是,观众能平静的观察主人公干这干那,彷佛与他处同一时间空间,心却不被欲念牵走,总有元素引导你回归呼吸 —一种着实特别的观影体验哇

影片似乎存在更宏大的语境,学运 贡铲什么的,没能参透.. 希望之后有更好翻译的中字.. |

|

某種意義的folk horror |

|

画面是真美 |

|

BD日本此类片无感 |

|

1971年的这部《曼陀罗》先锋狂野,张力十足。偷窥、暴力、换妻、毁灭、寻找这些故事,在布置得仿佛有洁癖味道、很有后现代立体感、空间感的白色房间里,结合海滩、山岭、田野等外景,很时尚漂亮。

|

|

难道说新奥特曼的镜头切换致敬的是这部? |

|

故事开始于两对恋人的换妻游戏,之后“被”找到一个隐世的乌托邦社会,空虚的自我走进空虚的乌托邦,没有了时间,一切都是虚无,一切都将没有意义。意味深长的台词,莫名其妙的行为,欲望意识流的画面,充斥浓郁的先锋味道。 |

|

相较于上一部无常,这部影片在视觉上没有前面这部突破和大胆,但在立意和思想表达上更进一步,有些晦涩难懂,探讨了爱与怜悯,激进学生活动和乌托邦,配乐采用管风琴凸显神圣气氛,结尾也是一个经典长镜头。 |

|

1. 我被伤到了。2.暴力、色情、革命、哲理,导演实验的很开心,我看不下去了。可能看日片太多了吧。 |

|

凌厉的剪辑和扭曲的透视所带来的新鲜感随着时间被消磨殆尽,不能说没有亮点,但大部分的地方都处理的有些杂乱无章,而最要命的还是脸盲 |

|

器有灵 封棺入葬 虚照镜 蒙尘遮天 苦海渡舟 彼岸不存 实相寺昭雄在「無常」之后 更加扬长 但也同时曝露短板与自己作为创作者的可怜姿态 徒有不少聖圓壇場之形白骨 却无萬象森列,圓融有序的真观 显化种种 气短重重 从术法层面延续了自己的景别与构图特质 色彩黑白造就时间跳跃 深浅焦距对切达到空间伸缩 广角俯仰更多匹配五感不全 局部符号的对位 社会实验和革命理念都远远无法等效做功于影像的美学体系 一排排三岛 最后选择萬葉集也还可以 p.s. 反复打点一样的使用法磬声音 也是掉价土气的表现 |

|

【But what is ecstasy? It is a moment when one loses the feeling of time passing, or rather the feeling of history, in a larger sense.】談論時間,烏托邦,信仰,其實還是談論意志和慾望 |

|

风格怪诞 |

|

没看下去… |

![豆瓣评分]() 6.6 (583票)

6.6 (583票)

![IMDB评分]() 6.7 (0票)

6.7 (0票)![TMDB评分]() 7.50 (热度:2.27)

7.50 (热度:2.27)