|

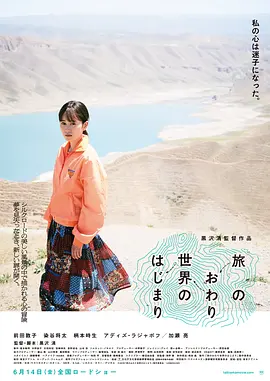

很意外,没想到会用女助理监督的角度来讲若松组的故事。从置景氛围来说,无限回应当年的革命映画乡愁。包括随处可见的风月堂式Jazz cafe,歇座地下演剧海报,黄金街某个小酒馆的电影之争,电视和电影的合法性对抗都呈现出来;还有秋山道男、小水一男、大岛渚、葛井欣士郎等时代人物自然而然的登场也会让人兴奋又会心。但和我的预期完全不同,比起激动地回望并呈现若松组的成就或政治精神,毋宁说展现了一种身处旋风中的冲动与行动力。这个剧本呈现出的人物肖像并没有俯瞰时代的伟大性,只是些在动荡中抛洒了时间和青春的人,甚至也不得不回应某种时代外力的推动。至于门胁麦的那条线,则是为了将那种伤感和残酷无限放大。Lily Franky的评语比较符合我的观感”这对我来说,就是最好的青春电影。”不是若松组的电影,而是青春电影。 |

|

有些可惜啦,是一个很值得拍的时代和很值得拍的一群人,用粉红电影大胆的情色段落巧妙地传达政治诉求,看过位数不多的几部都特别有意思,但是作为传记它虽然有了很不错的场景、氛围,却没有深入到内核,影像是思想和政治诉求的表达,而在这方面的描写浅尝辄止的话,角色们终究会有距离感的。从女主角的角度来叙事本来也可以很有趣,但最终结果却让她像纸片一样从头到尾没有什么变化啊... |

|

太推薦這部電影了那些苦悶躁鬱不安的時間反覆的試探反覆的出錯後才得出只有不斷地創作新的電影才能將拯救自己。為電影賭上自己的人生聽起來老土又做作像是個一點都不好笑的笑話但實際上,對啊在新宿的街頭醉酒蹲在地上放聲大哭的瞬間,我的確曾經在腦海裡像是針扎在皮膚上癮癮痛楚般地有過這樣的想法。

我們的他人不可替代的感受性和無盡纏綿的愛。 |

|

這片讓我這個若松プロ迷看得樂在其中。這片恰好成為兩個契機:一是擺脫評價若松和若松プロ的電影的窠穴,即只關注其電影中的Pоlitics和Erоtica,而忽視了電影創作的自主性和行動性。這部電影則更聚焦于後者。二是出版若松プロ的導演的電影作品DVD。而井上淳一在劇本上花了不少心思,尤其是演員的選用和角色的登場,如大島渚兩次登場都有潛台詞(商業vs獨立、《感官世界》)、導演白石親演三島切腹(致敬若松片子)、高良健吾演的吉澤健卻在片中客串、而足立正生本尊也在片中客串、赤軍頭目重信房子角色也有登場。而本山浩司演的足立在戲份上和ARATA演的若松平分秋色。本片以《女學生游擊隊》拍攝為開端,《赤軍PFLP》的製作為結尾,足見足立的地位。一開場,秋山道男、小水一男、沖島勲、足立和若松齊齊和女主碰頭讓我很興奮。還有ATG、蝎座、創造社等 |

|

三星半。导演精分了,又想致敬若松又想讲女AD在性封闭的男权社会挣扎的故事,最后与其说是两头没搞好,不如说是牺牲了megumi的故事,实在可恶。 |

|

粉红映画,全共斗学生运动,安保斗争……当电影成为革命的手段,摄影机成为我们的武器。世界硝烟四起的时候,过去自己的,恋人的,战友的,眼中炯炯有神的光,也随之黯淡。“我曾经憧憬成为像你一样的人。”到后来不再询问“星星的尾巴为何会消失?”鲜烈而纯粹的mugi,你为何又和女生有吻戏ww |

|

有野心的电影,反正比若松晚年拍的回忆东西好 |

|

荒井你个傲娇精~ |

|

難怪街道上的手持有種《火花》的感覺。。可能是比若松製片更好看的若松史電影。日本電影史不可或缺的一段故事。 |

|

白石和弥的镜头中满是他对尊师若松孝二的崇敬、对「若松制作」公司的感激和对粉红电影时代的迷恋,电影中那些充满活力的人和日子让人不禁感叹“拍电影真好啊”,也迫切地想要多了解一些关于「若松制作」的故事,不管他们是否被记得或者书写。

如果说富有现场感的手持摄影和黑白影像的插入是在向尊师致敬,那么选择通过一位少女切入到那个女性被符号化、供男性消费的电影浪潮中则可谓是神来之笔,在肉欲和暴力野蛮流窜、肆意冲撞的昏暗房间内,她被消解了身份和性别(边缘化、男性化),直到影片结尾——当若松孝二开始拍摄左翼革命电影时,她才“变回”女性,像普通女孩子一样找妈妈哭诉,当然代价也是惨痛的。 |

|

门胁麦好扎实啊! |

|

白石上台都抹眼泪了,那种对于希望参与这样热闹非凡的时代的欲望应当是很强烈的吧,简直就是乌托邦的存在啊,尤其理解。很喜欢的切入角度,正因为未曾经历,才更向还原,甚至美化。那个天台scene,就像我们的label camp一样啊,喝着酒,朝远处撒尿,megumi是多么想在那一刻成为和他们一样的人,不单单是性别,更是那种才华横溢的状态。事实是怎样呢?实际上,megumi当年拍出的唯一一部长篇,任何处于那个时代的人们都不记得,无论男女,这是否也侧面应证了,在当时作为一个女导演是多被隐形的呢? |

|

從女性助監督視角入手很驚喜。雖然看起來美好得像是一個若松組的青春神話,選曾我部做音樂就很明顯了。如今第二部開拍,期待 |

|

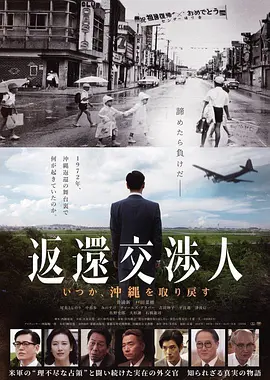

【釜山电影节展映】白石和弥这次没让人失望。以1969-1971年代若松孝二的粉红映画女助理导演为主角,以穿插黑白桥段方式还原出诸多粉红片的拍摄现场,表现出若松孝二、足立正生、大岛渚等那个年代的电影人的激情热血,并向他们致敬。电影甚至继承了若松不拘小节,毫不在意(现代化外景)穿帮的粗糙。门胁麦的表演是越来越好了,前途可期。 |

|

没有时代感。[241117 rewatch edit] 被一年多前的自己low哭。不过确实时代感差了点倒是没错。比起革命年代的氛围、政治和精神,更多是编导致青春+怀念老师的操作,拍得倒还蛮好看的,喜剧touch整挺好。表演上更注重有趣而不是厚重,也是一种选择吧,我觉得还能接受。一群很愤怒愚蠢的人做很了不起的事,本来就是好看的。荒井森塞真的有点好笑哈哈。角度选得不错的,不被当成女性的女性pink映画工作者,最终死于被identify为女性的事件。或许也能一窥女性在这个似乎只会性化与剥削女性的世界中的处境。 |

|

单就经典镜头复现来说已经赚足了眼球 从另一个层面叙述了导演在画面处理上的魔力 |

|

天台那段很好 |

|

鲜烈的門脇麦,以及美到心跳的游泳池那段 |

|

不是想象中要拍摄若松组就去展示情色或者政治的激烈面,本片选择了一个女副导的视角去参与到影史中,借她的眼睛去看若松孝二足立正生荒井晴彦这么一帮人投入到电影中的状态,无论是委曲求全拍商业片的无奈,还是拍激进艺术片不叫好也不叫座,这些困境放在现在依然存在,可凭着一腔热情以及强烈的表达欲这帮人还是坚持了要喊开麦啦,白石和弥就是抓住了这股冲劲儿谱写了若松组的青春,结尾致敬恩师的字幕打出还读出了一丝羡慕的意味。 |

|

1. 抛开题材看是普通的商业电影,黑白的摄影现场还原画面只有形式感。其他也就那样了。2. 时代确实还是不同了,六七十年代的运动时想得都是命运,国家,正义什么的

如今剩下的依然还是个体。把目光聚焦到めぐみ,也是一个女性在特定年代特定行业里的特殊体验可以成为话题的原因吧。可惜导演本身只相信电影不相信女性。最后部分めぐみ的自杀连門脇麦都撑不起其中的情景感情。3. 映画はここまでできるか。いや、このままだとこれしかできない。简单来说,若松看了应该会生气的片? |

|

“三岛由纪夫跑到自卫队切腹,你至少可以对着世界削铅笔吧”“不是饥寒交迫的奴隶要站起来,是还未饥寒交迫的人该站出来”……也许现在也是时候回到地下走到街上拍一些真正的革命电影了 |

|

跟着若松孝二的人,都想要在电影中寻找什么,然后最终都发现不过是虚浮的口号,不让粉红电影沦为彻底的商业片,而是要让只是对色情感兴趣的观众也能有所触动,若松一会儿在毁灭,一会儿在革命,也一直在目送身边人离开。 |

|

这不是在上海电影节上刷新了我认知的白石和弥。 |

|

我的中二魂啊 |

|

看的时候有点伤心,真正有才华的人尽管从不看书不看电影,导出的电影也很有趣精彩,为什么呢,天赋拉开的差距真的无法简单地用努力补足吗,太伤心了 |

|

ここには映画と青春があった でも私はなにをみつけたんだろう |

|

拍得有点无趣 但传递出的感情太真了 |

|

白石的创作动机(暂且称之为“野心”)并非局限于为若松和大岛们立碑致意,将恩师的传记拍作一部恩师的作品,了却自己生不逢时只能拍摄流行电影(当年连圆谷特摄都能产出在酒桌上被称赞的神回《我的故乡是地球》)未能如长辈们一般挥斥方遒之心愿(亲自出演三岛;足立正生客串),宛如“若松制作”的精神交接,虽可能是虚空的自我告慰,但终于心安。 |

|

3.5 女性副导的切入在今天看来可能有其现实意义,但片子里真没起到太多作用,何况死的生硬。稀散的段落对影迷来说是不可多得的回忆录集锦,也让每个人物都平了点。不过这帮人的质感我还是吃的。 |

|

“电影难道不该让那些对活人、政治、世界都没兴趣,只对色情有兴趣的人们看了以后,心里也能有所触动吗?我想看到的是,能让世间硝烟四起、人们各个眼神炯炯的世界,而我却做不到"。视角始终绑定在若松军团周围,对纷乱外部环境和戛纳电影盛会都持回避态度(不单是成本局限),足立正生的敏锐豁达,戏份相对较少的若松的刻薄不可亲近、始终在自己强韧的轨道上运行,大岛渚、荒井晴彦等人物都各有面目,至于若松革命粉红电影随时代而去略显悲凉的宿命感,则透过副导演女主角的感受来承载——她被若松认定缺乏导演才能、一直拒绝女性身份却在怀孕后遭男友冷对待,片尾放映车昂扬出发,但女主角的自杀已奏响挽歌,只不过这段情绪表演和全片氛围不太搭。门胁麦的表演还是很好的,看着不动声色可情绪层次丰富。黑白场景还原,民谣配乐好听,站在屋顶撒尿 |

|

居然是关于粉红映画导演若松孝二的传记片,不过没有沾染半点匠气,依旧是白石和弥的灵动与闲散。视角是从副导演小惠出发,兼带展现了若松制作团队的全员风貌,画内黑白画外斑斓、以及几个团员相聚打发时光的场景挺令人印象深刻,虽是青春的脸庞,却又不止是流俗的青春感。服化道还原程度不够,略出戏,故事结构铺排也稍显随心所欲了。 |

|

就感觉不像那个时代的产物,拿掉若松孝二这个电影一样成立,相比之下网飞的全裸监督才更像那个年代的样子。 |

|

回到1969,全共斗吸干了日本年轻人的热血,33岁的若松孝二和他干活不要钱的团队,偷超市里的酒,拍粉红电影,对着东京撒尿,在红色巴士上高唱国际歌。门胁麦好像从隔壁《再见,嘴唇》的片场直接冲过来似的,那件军绿色外套和牛仔裤的搭配都一成不变。从民谣歌手到若松孝二的副导演,她把青春永远留在了那个年代。 |

|

60s~70s青春映畫,惠的死象徵著「青春的終結」。Arata的若松太出戲了,在還原時代氛圍上像是一篇同人文(希望導演去看一下『無伴奏』)。但門脇麥真靈! |

|

边缘题材、先锋影像和主流叙事实现了有机结合,在历史定论中撕开了一道缺口,主人公像是所有“最先牺牲的战士”那样,成为介于平淡与唯一间的绝唱。个人不太喜欢结尾资料性的升华,但奈何技术层面实在做的实在太好,且主观上非常理解这种非作者思维的作者情怀。PS:门胁麦演得真好。 |

|

门胁麦是演技超好的若手女优,但如果继续拍这种不知所云的三流电影,感觉迟早会被毁掉。 |

|

青春不迷茫真好。把热情留给爱好,羡慕他们 |

|

选取的视角还挺意外的,显得很游离于那个时代之外。 |

|

年初刚去过新宿黄金街的渚酒吧,9月底渚ようこ去世,10月这片上映。若松プロ真的很爱井浦新,但他的演技就…… |

|

在若松电影里演过三岛的Arata演若松在电视上看到三岛切腹前的演讲() |

|

六七十年代,日本电影届基本是左派思想的宣传阵地,排头兵肯定是足立正生、若松孝二、大岛渚。若松孝二制作所与其说是电影创作中心,不如说是电影抗争中心,实践了戈达尔所谓的“政治地拍电影”,就算是拍粉红片,也是手段之一,若松甚至不在意场景细节,如穿帮,人是最主要的。影片串联了1969—1971年日本重要的左派运动:全共斗、反日美安保、赤军(足立正生1971年加入)。若松和足立积极投身于用电影改变世界的战斗,但本片的视角是从若松的助理女导演展开,以一个理想成为导演的人观察另一群以电影对抗世界的理想家。她跟若松拍摄了大量粉红电影,影片再现了当年拍片的一些场景。 |

|

刚好串起了去年今年放的这几部若松和足立作品,信息量大,重演名场面的场景让我想重温了。女性视角微妙,白石和弥适合的还是黑帮片(以及客串三岛本片第一神似 |

|

3.7 |

|

重看。了解了更多背景后再回看这部,尽管其实并非普遍意义上的“好看”,但是真正看着每个人每件事被复现出来的时候依然无法不被触动。电影里拍的人和这部电影本身,一切彼此碰撞、交叠,太深情。 |

|

哎呀,这个时代这些名字出来我就已经喜欢了。 |

|

若松导演的传记电影,当时日本奇怪的社会现实,没文化导演却有着真实的生命力,女主在那个年代也不可避免的“失败主义”自杀,彷徨的年轻人 |

|

+.5 |

|

母亲怀抱着胎儿死去,孕育那场革命的母亲们也怀抱着美好的希望死去,无法出生的婴儿,无法实现的理想。口号与革命,挣扎与现实。 |

|

应该先看若松电影的 |

|

屬於若松孝二制作公司回顧電影,由女助導角色帶領電影回到於1969-1971年之間若松影業的多產及艱苦時期,一邊拍攝pink movie一邊做想要的獨立電影,夾雜若松導演的作品片段及當時熱誠熱鬧但不得不妥協的制作組,如果熟悉當中的電影會更覺投入,但看過天使的恍惚及了解了不少制作背景還是很有意思的,而且節奏及演員們也很自然流暢,可一看 |

![豆瓣评分]() 6.7 (463票)

6.7 (463票)

![IMDB评分]() 6.3 (83票)

6.3 (83票)![TMDB评分]() 6.90 (热度:2.04)

6.90 (热度:2.04)