|

比GCD的抗战片少了些鸡血,多了些人情。阶级的对立不明显,人与人的关系更微妙。日本军官和主角是朋友关系,很多欧美二战片不都这样设定人物关系么。 |

|

人物独白有舞台剧味道,过于书面化的表达和欢快配乐,有流于追求表面高大全的倾向。 |

|

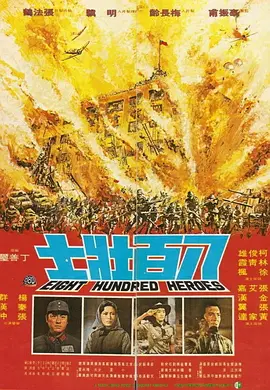

煽情大过写实的作品,刘家昌拍到谈情说爱就来精神。家国情怀与父权合一,以美女愿给他“生十几个孩子,个个像他老爸”为男人最高境界。差《辛亥双十》很远。但是歌写得实在好。 |

|

一味的追求感情上的渲染,细节做得不够好,感觉不如吾土吾民 |

|

光复前的台湾往事(二刷没找着) |

|

台湾的洗脑片和大陆的最大区别就是有人情味。每一个人都是活生生的。有高大全的人,也有无赖式的英雄。日方也是有血有肉活生生的人,有悲情的好人,有无知受骗的少女。很经典的片子! |

![[己注销]](https://img1.doubanio.com/icon/up1895572-130.jpg)

|

台湾四大抗战片之一。讲述八年抗战期间百姓们的生活,带有些诗情画意,更难得的地方在于片子中对爱国人士的刻画有着更深的层次,就连败家子也有爱国的一面,可惜的是本片的日军没有使用日语,稍显遗憾。PS:主题曲很经典。 |

|

是部好片子。国民党的主旋律片,炎黄子孙的主旋律片 |

|

一个抗日将领留下妻子在家乡与日本帅哥军官暧昧不清为人诟病跳海自杀,留下弟弟勾引日本萝莉后炸她全家成英雄,留下儿子让暗恋自己多年的女同学小惠抚养,自己却在前线勾引女护士,抗战结束直接带二奶回家扶成正室,以儿子把二奶和小惠都叫成妈而告终,你们国民党军官实在太腐朽啦 |

|

台灣抗戰主旋律電影,高華課上放的 |

|

號稱讓人哭最多遍的電影呢 |

|

假大空的主旋律片 |

|

35分钟,越看越像琼瑶戏 |

|

胡茵梦真美!电影情节真够煽情(狗血),潦草得很,想不通怎么能得编剧奖。 |

|

没有口号更真实 |

|

台湾主旋律 |

|

催泪炸弹啊,赚了我恁多眼泪😭

主题曲《梅花》可不是一首普通的歌 |

|

《梅花》一歌的大型MV |

|

一部讲述台湾抗日爱国的故事。剧中人物细腻的感情、鲜明的个性加上气壮山河的爱国情怀真让人为之动容、难忘。胡茵梦可是一代佳人哦! |

|

唉,有一颗苍老的心就爱台湾老电影,还好台湾老电影从不让人失望。由甄珍、刘家昌、谢贤的八卦知道这部电影,也知道为啥这部电影在那年的大年初一破例首映。催泪情感戏,张艾嘉年轻时真的很美! |

|

《梅花》是当年的禁歌,电影从故事到表演谈不上创作,感觉是一部应付政治之作 |

|

那个什么花,陆游特别喜欢的,让人感动不已。 |

|

主旋律 |

|

抗日背景下的人情冷暖 不长的篇幅下讲了好多内容。 从小出发的主旋律反而更能打动人。 |

|

第13届金马奖的最佳影片,充满浓浓人情味的抗战片,普通老百姓在战争中生离死别的故事,没有政治的说教,没有恢弘的战争场面,却有着打动人心的震撼力。每一位主演都在闪光,最打动我的是柯俊雄饰演的的吊儿郎当的二少爷,看似玩世不恭,游手好闲,其实他内心的苦痛又有谁知,在父亲坟前的誓言到后来炸毁发电厂,凛然赴死;张艾嘉演的小惠为爱甘愿奉献自己的青春,无怨无悔;胡茵梦虽然戏份不多,但举手投足间满是文英的无奈与委屈,不得不说胡茵梦的气质真的太好了。梅花这首主题歌贯穿全片,每当音乐响起,都让人不禁慨叹战争没有赢家。 |

|

战争阴影中的国仇家恨,人物性格明显,梅花起到象征作用,贯穿整部影片。侵略/反抗、父/子、忠诚/背叛之间的对立明显,人物在民族战争的感召下完成了自我的转变与救赎。影片体现着反女性的意识,以女性愿意为男性生产、抚养孩子作为对男人为国家牺牲的肯定。意识形态的东西表露直白,歌曲不错。三星 |

|

台湾主旋律,在七十年代是应景之作,拿到今天看,感觉就是很多老掉牙的东西。本来就是为了胡茵梦才看,结果影片没到一半角色就含冤自尽了,女性自证清白只能以死明志,传统保守思想害死人。看到七八十年代的台片里,台湾人还有对“中国人”的身份认同,再对比今天的台湾,不禁感到唏嘘。 |

|

不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。 |

|

音乐和剪辑都惨不忍睹,导演专业真差!浪费这卡司 |

|

导演的很一般 歌曲太明快 不够悲壮 |

|

台湾的抗日片。小资情调颇为浓郁。里边的女人对男英雄的景仰和崇拜,只有一种表达:“我恨不得马上嫁给你,为你生一打儿子,让他们像英雄父亲一样勇敢、伟大。” |

|

主题曲很赞 |

|

中央电影事业、香港第一影业机构出品。 刘家昌 R.I.P. |

|

战争从开始就是一个悲剧 |

|

号经冬,始开于春,难道傲骨梅花。称自汉,终媚乎日,可怜台湾中华。 |

|

这样的台湾已成过去式。 |

|

看台灣的抗戰片,要從仁義禮智信、從國仇家恨、從民族大義的角度欣賞,裏面的人物個個有分,有血有肉,盡有表現。 |

|

剪的太碎,碎的里给的又太多。每个人物都可以着墨,但每个都想多说两句,导致又碎又乱。尤其大嫂跟日本队长、二哥跟厂长日本闺女,让人很难感觉出来是在压迫下的无奈之举,反倒拍的颇为浪漫,不能接受。为报父仇与千金接近,但伪装的太直,真不给观众别的味儿。《梅花》的歌曲用的太频繁,反复使用有些贫了,而且作为一部苦难和被侵略的电影,配乐这么电子、这么现代,实在出戏。两国孩子打架、群众祭奠大嫂倒是戏剧性。

镜头不错,能给四分,从小处到大场景都可以。革命救国军几处休整的群像,跟《乱世佳人》里的长镜头太像了。缺点是后期,太碎了剪的。。演员也说得过去,尤其演二哥的柯俊雄,真好。就是台配真是太要命了。。。

——“给他生一沓儿儿子,个个儿都跟他爸爸一样,英勇,伟大。”这词儿原封儿不动二来来太逗了

——最后一幕没个不哭。 |

|

算是刘导演不多的“好”片了。主题曲很感人。胡茵梦怎么可以那么呆。。。。 张艾嘉中规中矩。 |

|

充滿家園情懷的人情味的抗戰片。 |

|

歌是好歌,演员阵容也强大,可故事讲得又零碎又没逻辑。 |

|

梅花梅花满天下 |

|

70年代抗日政宣电影有其特定的历史背景。梅花梅花满天下,愈冷它愈开花。抚今思昔让人感慨。。那时的胡因梦、张艾嘉、甜妞都很美。 |

|

一般般,台湾人腻腻歪歪 |

|

第一次看对岸的爱国题材的电影,觉得挺不错,虽然吹嘘的成分也不少,但就那个年代的作品来讲,已经比较有人情味了。 |

|

梅花梅花满天下 |

|

虽然在技巧方面还不大成熟 但是很感人哪 何必那么严苛 |

|

「梅花梅花满天下」早就在《赌神2》里听过这首歌,今天终于看到此片。结合历史,1972年日本与台湾当局“断交”,一时间台湾人民抗日情绪高涨,全岛抵制日货,痛斥日本背信弃义,同时间大量抗日作品涌现。所以现在看起来怎么都有种诡异感。电影表面是抗日,唱的是梅花,实际上暗搓搓的表示“我们才是大中华正宗”。 |

|

2023-05-11/优酷 抗日3/日军要在祖坟上建造发电厂,父亲阻拦被日本人砍头。大哥参军,妻子胡因梦误是汉奸,婆婆上吊自杀,胡因梦跳河自尽。喜欢大哥的张艾嘉收留了他们的孩子。弟弟柯俊雄炸毁了日方的发电厂死在狱。抗战胜利,日军朋友剖腹自杀。残疾的大哥带着新老婆恬妞回家,张艾嘉离开。 |

|

抗战的主题当然很好,但把它拍成了一部琼瑶剧,过于煽情,也不符合史实,看着令人尴尬。这首歌倒是耳熟能详,加一星 |

![豆瓣评分]() 6.9 (733票)

6.9 (733票)

![IMDB评分]() 6.6 (23票)

6.6 (23票)![TMDB评分]() 9.00 (热度:0.60)

9.00 (热度:0.60)