|

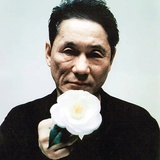

又是一次自我调侃,平成时代这些标志性硬汉老了呀,北野老了,白龙了,浅野老了,大森老了,中村也老了,他们越玩得嗨,越显得力不从心,看得人越悲凉。 |

|

两星半。本届威尼斯最后一部。武爷在《首》之后又一部玩票之作。 |

|

传下去,所有人打五星(他那么大岁数了你们让让他) |

|

笑死,凑时长专用。老北年纪一把了还这么爱玩。 |

|

哈哈哈哈 |

|

适合调低预期观看,不如赵本山。 |

|

东瀛鹊刀门~迎风一刀斩~老头自个儿high~ |

|

#Venezia81# 北野武好有梗,拍喜剧简直信手拈来,潮流老人还会用“弹幕”形式讽刺现在很多电影时长过长。作为我的一周疲惫威尼斯电影节之旅happy ending,蛮好~ |

|

老爷子快八十了还出来逗你笑,不容易 |

|

同样的故事用“正”和“谐”两种方式诠释一遍,可以说是北野武一体两面的自画像,但后半段喜剧部分真的很尬呀,诸如不停摔倒和鼻青脸肿这种笨蛋式搞笑还是放在娱乐节目里更合适,这片子最大优点是只有一小时。 |

|

另一种双面北野武,纯玩闹的一部小片子,但还是呼应了北野武作品中的两大主题(黑帮与恶搞喜剧),当然,确实有点玩到随意了,所以,评价应该也挺两极的。 |

|

+,笑死我了,北野武自己的《这时对,那时错》,浅野忠信是他的金敏喜。 |

|

阿武任性了~这更像是一个失败计划的心路历程:我要写熟悉的黑帮,就出现了前半截故事。然后觉得好无聊啊,干脆改成喜剧吧,就是后半截故事……最后觉得都很无聊,其想了一下只是觉得他摔在在咖啡店门口和摔跤手头套比较有趣……那就这样吧。 |

|

极道狂想曲,体能无厘头,笑了好多次:记上,北野武掉凳了 |

|

1.这时对,那时错;2.揶揄当下的电影都冗长无聊,甚至直接用弹幕明示,瞧导演本人一个小时甚至能拍出一部续集和“续集彩蛋”。 |

|

《导演万岁》和《双面北野武》的延续,更纯粹的玩票,非常敷衍和有病,一种对电影的挑衅,好玩! |

|

前一半犯罪片,后一半解构喜剧,本来我一看到这个形式立刻就被吸引,想着怎么也不会太差,谁知竟然真的可以这么糟糕。犯罪片老生常谈、乏善可陈,喜剧的部分更是一次都没笑过。why?why?why? |

|

一段黑帮戏,一段无厘头还有最终放飞自我的平地摔。北野武的喜剧玩票之作,我个人还挺喜欢他的幽默感的,加一星。 |

|

社会老手北野武对犯罪电影的一次解构,当你老了,你就没法再做银幕上那个威风凛凛的独行杀手了,诙谐搞笑一些吧,先自嘲再接受他人的嘲讽。 |

|

后半闹腾喜剧颠覆前半严肃正剧,近年放飞自我的老头太有梗。真凶指认、抢椅子转圈和弹幕吐槽笑得我嘎嘎乐,心中阴霾一扫而光! |

|

秀吉三人组,对现代工业电影的吐槽,北野武的招牌都亮了出来,科马内奇\(`Δ’)/ |

|

takeshi老矣 |

|

你想象中的杀手(Outrage中的大友)vs现实中的杀手(Broken Rage里的你)。

前半段愤怒,后半段破碎。还有,你别说,你还真别说,那个火我就知道会烧着,第一遍的时候我就在想咋没烧着。

中间凑时长太欢乐了,有人说这些年的电影也太长了吧!如果是北野武,那就太短了。 |

|

笑死,真正的双面北野武。。 |

|

我十分怀念赵本山。 |

|

自己倒带,弹幕吐槽,北野武不愧是北野武,紧跟时代但是又坚持着传统的肢体喜剧(虽然客观上而言如果是在家观看估计只有一半的包袱会响,但是电影节氛围很好而且见到北野武本人了所以这个四星是值的) |

|

《双面北野武》 |

|

想法不坏,用喜剧解构正剧,但很难将它称之为“电影”,而是用短剧思维带来的无趣正剧和买一送一的傻帽喜剧。主角是个彻头彻尾的蠢蛋,两个类型都没有角色弧线,只是为了颠覆而颠覆,透着一种愚蠢的苦涩。 |

|

笑喷了!大概是《性爱狂想曲》后最佳“笑”果。实际上半场的“正剧”同样是喜剧,将老武黑帮片最严肃死板的那部分再做叙事简化后就形成了非常可笑和儿戏的快节奏,达到了用“简称”或者“概述”来“露怯”从而造成一种黑色幽默,也同样瓦解了杀戮的暴力,于是全程胡闹的第二部分的喜剧效果并非依靠“颠覆”而是恰恰在第一部分巧妙的叠加助推下完成了一种“超脱”,这大概是老武第一次在同一部作品中梳理自己虚构向电影里幽默演出的内在逻辑,而老武角色的种种笨拙愚蠢和众人频频笑场以及插入的吐槽“弹幕”又似乎是老迈的创作者的自嘲,终于可以轻松被直拳打倒,却又依旧在鬼马脑洞上玩赖般的胜人一筹,这也是《极恶非道3》后愈发明显的一种老武看待世界和规则的超越生死、欺骗和痛苦的游戏态度,另外开场还连续两位“君王者”客串,算是额外的惊喜吧。 |

|

#81th威尼斯

意大利人也太爱北野武了,全场拍了十几次掌

旁边爷爷阿姨快笑厥过去了,太开心了 |

|

还说前面怎么如此顺拐,顺拐到怕是主创都急迫想要转场,这就旋即拐入自我解构式的玩笑,而且能从无聊笑料渐入佳境,整得连演员都笑场,还要夹杂对时下电影的调侃,还是挺北野武的。 |

|

重回芸人身份,反黑帮类型片的小品戏作。感觉老爷子活得好通透啊,到创作阶段的后期正应该如此大胆创新,颠覆自己,重头再来。 |

|

大佬缺钱了 |

|

这是什么鬼?其实,后半与恶搞反差的一个贫困体弱为工作而苦的老年杀手形象有出来,但北野武也没有要经营这个形象,只是来串综艺性的搞笑桥段而已。所以是什么鬼?一次创作上极简的实验?穿帮重复都没在管,但北野武从来都不太在乎这些。所以是有人给钱,他就拍了一个自己觉得挺爽的交差? |

|

三段平行世界的北野武 |

|

北野武是看了pop team epic吗?整这出二次放送spinoff以及自我neta😂但是自指的部分不够好笑、不够witty。老爷子自己演爽了就好 |

|

【5】不知道怎么评。不喜欢这种形式但也能理解如此缺乏匮乏和创造力的年纪,似乎失去了力气和手段。起码北野武还能一杯正经装日本黑帮大玩小品作品就行了。哦,除了最后“喵”的一下让我笑了,其他就看得开心不坏就行了。 |

|

这也有点太……随意了吧 |

|

一个小时,一个故事的AB两面,没有啥新意。#20250215 |

|

北野武男团又出山了看来导演最爱的永远是浅野忠信。这个时长真是…感人,是在讽刺如今“Slow Cinema” 以折磨观众的膀胱为乐吗! |

|

光看前半段还以为又是走以前黑帮片的老路子。北野武拍这种类型的片子已经形成他自己最为风格化的特点,他首先必须得是一个冷面杀手,没有多少台词,遇到危机就直接掏出枪,而且所有角色的站位都很僵硬且工整,有舞台剧的色彩。再加上这次居然拍一个卧底故事,看的时候就在思考,如果这要换香港导演来拍,那表现应该多过火。结果后半段直接将前半段解构,已经很久没有见过北野武认真拍喜剧的样子,能够看到他如此乐在其中还是挺难得的。他最好笑的地方不应该直接来源于身体上所遭受的伤害,刻意撞头、撞脚、摔跤,还有把人物弄丑这一些对北野武来说还是太不高级了。北野武必须得说话,对眼前段子式的无厘头场面进行吐槽,并且把自己演笑场,才是最为幽默之处。可是从职业杀手到窝囊老头这一个转变直接让身份不成立,究竟谁会信任他有执行任务的能力呢? |

|

与其拍无聊的正剧,不如拍有趣的喜剧,这就是武的风格👍🏻 |

|

现在看大哥北野武的电影,心态跟以前完全不一样了,纯粹是一种“好久不见”,“终于又看到你”,“这次又要玩点儿啥”,这类特别轻松的心态。

所以本身预期也不会太高,反倒是看他一大把年纪,越来越脆皮,有点儿心疼,特别是片中几个磕碰、摔跤的场景,会有点担心他这身子骨。

还是会放声大笑出来,主要就是吃他的这种独特的风格,感觉他们现场也会演得很开心。有一种我把我们的游戏也录下来给你们看看的感觉。

Aniki,再抓紧时间多拍两部吧,还想看! |

|

3.5 |

|

抛开北野武滤镜的话,比很多国产喜剧更像小品电影。 |

|

玩十分钟就足够的拍摄思路。 |

|

两段,一段正经叙事,一段无厘头恶搞,简洁流畅。字幕是当代性的自反。后半段无厘头情节真的搞笑。北野武的纯自嗨。想来老爷子拍无厘头喜剧绝对好看。 |

|

真的是很无聊的喜剧(却有我们家川宝打酱油~ |

|

感觉真是北野武边玩边拍的电影,同一个故事拍两遍半,先正经再恶搞,最后再来一次极速版收场,还加入两段“凑时长专用”弹幕调侃一下,很有意思,虽然很像是在玩,但也基本上把该交代的都交代了,包括“M先生”的真实身份,有“凑时长”而没有水时长,整体观感也不错,就当是陪这帮“老家伙”们玩了一个小时吧 |

|

从110长跑赛道那里才开始笑是不是已经太迟了?行李袋小矮人是什么情况?浅野忠信为什么在吞大宝剑?为什么突然做起了视力测试?抢凳子奖杯修好了没?原来你们有认真在断案?亚马逊网大的钱原来这么好骗?我为什么打了个五星? |

![豆瓣评分]() 6.3 (1723票)

6.3 (1723票)