|

前面剧情沉重又有些乏味,最后部分较好 |

|

节奏很慢 |

|

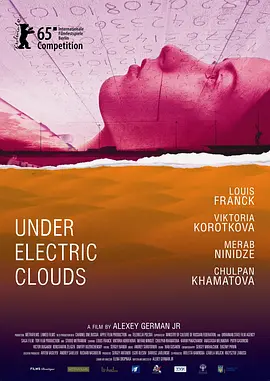

又一个看得生无可恋的电影。对白透着灰暗绝望的死亡气息,只等那竹子开出花。难民题材扣上了核末日,软科幻的黑泽清绑上了是枝裕和的空气人形,机器人出演机器人的设定成就了电影也拖垮了电影——就正如最近一段评注:不是往电影里加入了诗,片子就会变得有诗意。真正传达思想的还是来自两个长镜头啊 |

|

灰绿末世色调以及倾斜变异的镜头,像极索科洛夫之《沉寂的往事》与《母与子》;多元文化背景的女主,出现在核爆炸后的日本,再次印证生存危机意识的深入骨髓;对光线的处理很到位,高潮部分有沧海桑田、白云苍狗之味,在时间的万古亘流面前,无论人类或机器的孤独,都会被吞噬得一干二净。 |

|

末日题材,摄影挺美的。 |

|

在她的身边,童年时代的知心好友列欧娜也被留在这片绝望的土地上。人们一个一个地减少,而两位好友也迎来了说再见的时刻…… |

|

前面看着比较压抑。 |

|

拍得很“好看” |

|

机器人演员???感觉不会太完美 |

|

伊莲娜留给世界的“红”。机器人守护到最后。看完这个电影对世界真是心灰意冷。唉 |

|

沉闷,平淡,但是结尾还是不错的 |

|

今天你用替身轻蔑演技,明天由机器人抢你饭碗 |

|

不得不说在剧中可以看出机器人的孤独,题材真的挺新颖的,但是节奏真的有点慢,让人感觉特别的枯燥没有看下去的欲望了! |

|

怎么会有这么可我心意的电影(放在post-covid也很合适,虽然女主演技实在有点弱。我也想有一个这样的机器人,可以给我念诗,回应我说的每一句话,陪着我死去。但其实她只能是我自己,为了让我确认我对自己有多么陌生,以及我终究只能拥有我自己。PS. 新井浩文突然站起来,说了句,抱歉,我得回家了,都给我整哑然失笑了(苦笑),他俩(导演和新井)可真厉害。 |

|

不喜欢这样的沉重,这样的灰暗 |

|

深田晃司在记者招待会上说了很多,提到怎么去营造“走向死亡”的世界,但整个故事依旧存在缺憾,部分人物不够饱满,这也或许是为了突出机器人后,无法平衡整个故事的缘故吧,而机器人无疑是本片的最大看点,见面会上石黑教授也提到了将来会出现“机器人演员”这个职业,这或许才是本片最具革命性的地方 |

|

我走进了陌生人群,回来,却满脸泪痕。这是一片没有孤独的土地,这是一片处处都是孤独的土地。 |

|

末世情怀,那种死亡气息寂静又绝望的可怕。人工智能比人类更靠谱,长久的陪伴,不离不弃。全片氛围有诗意和磅礴大气的荒凉感,可惜太致郁。 |

|

这类末世题材看的少,希望影片能让人警醒,最后这部影片节奏太慢,能看完也不容易 |

|

西宁星美国际影城2016.7.24.7:30pm 冲入火堆的场景、腐烂为骷髅的变化,让人想到不少大师的手势,但仍缺乏特别打动人心的地方。 |

|

深田晃司的末日思考,一如既往的忧郁,温吞却也不磨人。深田晃司的作品立意总是不错,缺陷是比较散漫以及作品电影感待提升。[B-] |

|

精神上的世界末日 除了竹子开花 其余毫无期待 |

|

#FIRST10#虽然多次感觉电影可以结束了,但是最后20分钟让心理的好感度增加。摄影很美,女主也很美,末世,恐慌,孤寂,不知道最后机器人就是为了看竹子开花,还是准备自杀,这世界到底还能糟糕成什么样?人工智能都会演戏了,演员们不着急么?! |

|

中段可以不用突然学索科洛夫。但还是挺惊喜,特别是最后几场戏,够拍案叫绝的了。末日来临,人其实比自己以为的还要孤独。 |

|

看睡着了 |

|

说了再见的人是无法再见的 |

|

影片还不错 |

|

故事的别扭感和人物动机的省略又让人想起《欢待》,并且又涉及了在日难民的问题。 |

|

只有死亡和人类的寂寞是永恒的。 |

|

和让-吕克·戈达尔相比,就像儿童剧一样。 |

|

哇哦机器人 |

|

“希望你能读一些鼓舞人心的东西。”

“我们应该去凝视那些看不见的山脉,你能抵挡孤独吗?”

(又及,那首很像的诗:“越过山脉,去远方旅行,人们说,幸福会停留。”) |

|

很沉重,唉,看完了总放不下 |

|

我还是挺喜欢这种沉稳的风格的,不过这也太他妈沉稳了吧…… |

|

以前总以为说再见很难,后来发现很容易。以前总以为说了再见就还会再见,后来才发现,说了再见也会再也不见。 |

|

3333333 |

|

比较怪的影片,想法不错,但表达欠佳。影片胜在最后,机器人的痴情与孤独,也是那么的刻骨铭心。 |

|

110分钟的孤独与荒芜已让我觉得无比沉闷与压抑,导演的诡计达成了。万一呢,但愿我能够慢慢学会与自己相处,与机器人相处。还是去看另一部电影吧,不要读另一首诗。 |

|

末世情怀,那种死亡气息寂静又绝望的可怕。人工智能比人类更靠谱,长久的陪伴,不离不弃,一直到竹子开花了。可就算是死亡也没办法阻挡永恒不变的孤独,有诗意和磅礴大气的荒凉感,可惜太致郁。 |

|

像是在记录死前最后的一个月一星期…很缓慢。其实这个题材能做的更好吧,相依为命的人们、人与机器人,在充满辐射尘的阳光下呼吸,享受最后的欢愉。 |

|

时间永在,故土永存,人终会死亡,但孤独永恒。最丧最抑郁,切口很小,但孤独很大很大。导演的艺术表达有些令人追赶不上,难得的是导演一直在说人话,却拍了一部非人类的电影。 |

|

文艺青年和她的机器人,在世界末日来临之前 |

|

末世概念與311核事故,陰鬱影調,屍骸蛻變為白骨的那個鏡頭驚人,對應回開頭場面調度光源變化展現的「時間」,可惜各方面都差一點點,結尾太矯情了 |

|

等死是一个绝望的过程,看别人等死腐烂同样也是个痛苦的过程,核爆末土又是在日本这样的充满孤独的国度,所有的人都疯了。死亡迫近所幸女主还有一个可以读诗可倾述的机器人,她的死还不算孤独吧。中段变形的画面,世界都扭曲了,孤独即使再延长也会被死亡给截止吧,冰冷压抑的观感,再看一小时估计要吐 |

|

海报不好看。恐怖辐射爆发,人类被迫撤离家园https://www.bilibili.com/video/av63372459 |

|

不太成功的一次尝试,真正进入到世界论述之后,深田晃司变得非常分散,以致为了各方面都照顾到叙述完整,电影被抻长了太多。日光彻底消失的那一刻,便可结束了,只需要将死之态。 |

|

还以为这片报戛纳了呢zzzZZZ |

|

我的妈 一种夹杂兴奋的难过 |

|

核电危机下人类的流离失所,当然更重要的还是突显精神上的难民状态,在末世氛围的环绕下孤寂感更甚。同时加害者与被害者的身份探讨是从核电问题引申出来的日本人一直以来的思考,结尾的两段时光更迭长镜头更是将最终命题引向死亡,深田晃司用这样一个故事做了这么多深层次的阐释着实不易。 |

|

末日来临前的“人机情”,中段一度看不下去 |

![豆瓣评分]() 7.1 (862票)

7.1 (862票)

![IMDB评分]() 6.0 (187票)

6.0 (187票)![TMDB评分]() 7.20 (热度:3.72)

7.20 (热度:3.72)