|

我以前是同性恋后面喝中药调理好了,药方如下:柏子仁二钱半、白蔹二钱、白术三钱半、桂心一钱半、附子一钱。用法:蜜制丸,每日早中晚饭前各服3~5.丸(约3~5 克),一律白开水服下,服药期间每晚用热水洗,浸一二分钟更佳,一般服用十天后,约可对同性器官感到厌倦,恢复对女性的喜好。 |

|

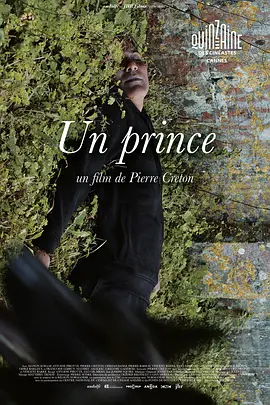

大概是蒙吉刚出生时候的水平 |

|

看了两部揶揄电影节的主竞赛。昨天的野钻石,关于蔚蓝海岸少女网红梦,“你看那个大v,十几万粉丝,戛纳都得请她”。刚才这部罗马尼亚“距世界末日三公里”,多瑙河三角洲,欧洲最后的恐同净土,警长无奈,“以后电影节来了一切也就变了,怪胎基佬都来了。”

太多年没在电影节看罗马尼亚,还是同样的配方和味道,一样社会现实和焦虑处境模板打造,不会太差也再难杰作。 |

|

一种淡淡的蠢萌感。 |

|

这就主竞赛了? |

|

气氛挺像同届那部《更多人死于周日》的,都是性少数返回小镇,但这里的岛屿生态更加隔绝,于是影片也便聚焦于制造的恐慌,将隔绝以捆绑、反锁等形态具体化。与恐惧共生的,是脆弱的男性气质,一种嚣张强撑的空壳。 |

|

鼻青脸肿的男孩坐在警务室,对面是殴打他的人,旁边是妄图拯救他于是捆绑禁闭他的绝望父母、与权贵沆瀣一气的警察、给他祈祷驱魔的牧师,就连前来帮他的官员都被叫走了……窗外风景多好,阳光灿烂之极,他的内心也绝望之极。他只能逃离这个孤岛。离别时,他只拥抱那个始终帮助他的女孩,他父亲想去抱他,他决绝地回转身上了船。他知道,他与这里的一切都永久地告别了。 |

|

土破天际 |

|

+,倒是没有看到多少蒙吉,反而是一些情境比较联想到锡兰。 |

|

奥斯卡最佳国际影片有力竞争者。 |

|

看了二十分钟后选择战略性补觉。 |

|

非常工整的叙事,但似乎所有的冲突都被弱化让整部电影缺乏高潮和出彩点,电影里几乎每个人都在为自己眼前的利益而妥协。保守小镇发生的恐同暴力犯罪往往只能无果而终,但在暴力之外更恐怖的是来自父母的偏见,原生之地已无处容身,唯有离开这里寻找新的出路。 |

|

诚然罗马尼亚一定还存在着这样,不属于文明世界,对同性恋的歧视和司法黑幕,但创作者本身不应该陷入流俗之中,变成一篇毫无重点的流水账。 |

|

导演对摄影机的见地还停留在作业工具的阶段,实在是各方面都比老乡蒙吉等人差很远。在影片的流水账叙事之下,基本上影片的前十五分钟过后,余下的部分就算不看也没有什么问题。@Cannes2024 |

|

节奏很慢,阳光下的罪恶 |

|

乡村男孩被恐同者打伤后各方的反应 |

|

几个角色都分别代表了不同社会制度以及他们的合谋 警察 家人 神父 所有人都在为巩固这个顺直社会的正常性 所有人都在践行自己无意识权力的一环 这可能是前社会主义国家的必经之路 私人领域和公共领域的互染将否定这个世界所有的不正常 暴力 创伤则是距离世界终结的那三公里沿途的风景 牧师与女公务员之间的对话耐人寻味 而最后主角选择拥抱了他的朋友而非父母 以及最后父亲的那一点“触动” 是最好的结局 不需要和解是最后的选择 |

|

闭塞小镇传统意识,容不得任何“逾矩”,他们定义他们认为对的,多少个杨永信们口口声声为了你们好,却把最毒辣狠恶的手段用在孩子上,父母是压在身上的最后一根稻草,试问还有什么人能拯救、呵护弱小的孩子们?影片没有音乐,有出奇的真实临场感。 |

|

很久没看到如此原始如此初级的同性电影 看了约等于没看 但这股返璞归真的味道竟有点令我感动 |

|

我承认是被标题吸引了。比较陈旧的乡村小镇叙事,故事也很刻板,但也是因为直到今天这样的故事仍在世界各地发生。最好奇的是当初怎么入选主竞赛的。 |

|

挺好的题材,但拍的太冗长沉闷了 |

|

【D+】 |

|

土味同性 社会问题片,男同回村历险记,画面没话说,从第一个镜头就能吸引你一直看下去。 |

|

由一个男孩被打的事件作为切入口,随着案件调查的深入,一点点呈现出小镇的权力运作和保守的宗教氛围,视听上属于罗马尼亚新潮流风格,一切都可圈可点。不过这种平铺直叙的戏码,看到最后会觉得过于老土了。 |

|

1.5 极其干瘪&缺乏复杂性的单线程叙事,不论是保守派的父母还是后半程介入的国际组织都没有任何性格的纵深,只一步一步完成某种古早电影节电影的标准动作。 |

|

影片沿着蒙吉乌的叙事风格,手持长镜头拍摄日常场景和大量谈话,奇情故事带观众领略罗马尼亚社会背后的阴暗脉络。影片讲述某村庄一位青年同志的遭遇,父母绑他去驱邪情形让人想起早年国内的奇葩新闻。把导演扭送某地方舱或电击办事处,相信他会有距离世界末日半公里的新感受。 |

|

2.5 |

|

受害者自始至终都处于无力与失语的状态 也正基于此而向创作者的姿态生发出怀疑 矛盾始终在身份与阶级间滑移不定 立场明确尽管毋庸置疑 但着力处由点转为面后 影像中暗自积蓄着的能量也四散着消失殆尽 |

|

好老套的议题,依旧是这种保守小镇带来的困境。不过最后那段警察局的戏还拍得挺好的,保守老deng们为了自身利益,连受害者男主也变成了事件的边缘人物了。(老逼登居然是违禁词??) |

|

(3/5)中规中矩,扎实的现实题材,但也没有太多惊喜,可以看看。 |

|

虽然最后得到了一个看似出口的结局,但是前面的整个过程也太刻板刻奇的残酷了吧。 |

|

看完了我疑惑是谁勾引我来看这个罗马尼亚乡村故事的,一看戛纳主竞赛,拿到酷儿棕榈奖~~~满脑袋问号~~~就风景不错,最后那个镜头不错,其他真的无聊至极啊,我记得我和戛纳口味好像没差那么远啊。 |

|

查拉图斯特拉离开了家乡和家乡的湖泊,因为他是同性恋 |

|

非常落后,竟到了有一丝憨厚的程度,像是从没看过电影又钟爱新闻深度报道的人拍出来的东西。 |

|

Disaster. 也太幼稚了吧,就这个技术,要音乐没音乐,视觉和镜头语言也是小儿科,叙事效率低下到两百个词说不清一件事,要不是戛纳毒瘤这片也塞不进来吧。自从Wild Bunch改名叫Goodfellas就下坡如同滑铁卢,老男人团伙真的不能信不能碰。 |

|

保守的土壤滋生罪恶 |

|

封闭小镇中个人性取向和社会规范之间的冲突,镜头语言工整到无趣,家庭电影中常见的大量长镜头和固定机位,整部电影和片子里的村里人一样保守 |

|

多瑙河的尽头,黑海岸边的小渔村,男版《山之外》,更加直白 直接 写实 贴近现实,一样沉重 痛心。You can believe whatever you want, but you can't do whatever you want. 女社工说的容易,却也身不由己,臣服于体制,为暴力背书。一开始觉得这个故事很universal,很适合改编,看到后面才发觉在我们的农村,连儿童保护机构都没有吧,很好奇《乡村爱情》这样的剧讲的都是什么故事呢?拍了17季,一个LGBT角色都妹有吗? |

|

也太惨了。。 |

|

对社会、父权、法律、人际的一次解构。片中许多框架式构图反映了人物在生活中的各种规矩和束缚。 |

|

7/10 |

|

【1】土是电影本质带来的,农村,观念,但low是本片最为致命的。low到何种地步呢?是涉及的议题和正视自我的狗血drama程度都掀不起一丝波澜。关禁闭和念圣经的超度情节,还不如我国被迫出柜的一些网上段子好看,不行的话建议男主角来我国喝中药,或许电影就会好看一点。从始至终都是最最最浅层且没有意义的性别探讨,还酷儿棕榈奖。哦,奖励被出柜和打的鼻青脸肿的礼物呢。 |

|

故事意识挺好的,一个很日常的切口逐步遇到更大的议题。只是剧本太扁平太单一了,尽管视听上挺稳的,但过于平铺直叙的表达实在失了些影像的魅力。叙述全靠对话推进也先得又笨又土的。 |

|

论一次暴行是如何被掩盖的。当生活在一个被多方强权压制的环境里,个体的自由空间被无限压缩,世界末日不是明天,就是现在。剧情有点张力镜头却没什么张力,只是单纯把这个故事给讲出来了。 |

|

2.5//不太确定导演还有没有足够的时间去磨练自己的技艺 地点的空间设定和人物的符号设置甚至可以改叭改叭改成舞台剧了啦//冷知识 性多元喝中药是减不下去的(。 |

|

导演想像观众传统印象中的罗马尼亚电影一样借助生活中的普通事请来反映出社会的某种弊病并无错误,但为何要将性少数人群生拉硬套地拽进这个完全不合适的框架中?最终造成的结果是一种硬要在迂腐的框架中表达出新思想的极度功利性与目的感,加上呆头呆脑毫无建树的影像语言与自相矛盾毫无逻辑的人物形象,让全片都呈现出一种一方面想要讨好艺术市场,一方面却又不肯将老旧思想从手心松开的丑陋感,是应当引起关注的反面教材,惹人警醒。 |

|

3.5。全方位初級到像一部學生作業。 |

|

大战农村婆罗门。 |

|

人物走向只能依赖于恶化环境,太样板了,拖拖拉拉到最后依旧原地踏步,不是靠嘴就能说自己深刻的。 |

|

戛纳第四日。 典型的罗马尼亚新浪潮影片。故事以一个平平无奇的山村暴力袭击案开场,半小时后迅速转入关于未成年男主角Gay的身份曝光后,包括父母、警察和牧师等人对此的“炸裂”反应。原本昏昏欲睡的我,也被彻底“炸醒”。全片坚持日景,更表达了“阳光下的罪恶”主题。今年主竞赛单元到此为止我个人的最爱(但很明显不适合国内普通观众)。 |

![豆瓣评分]() 5.4 (377票)

5.4 (377票)

![IMDB评分]() 7.1 (331票)

7.1 (331票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 71%

烂番茄: 71%