|

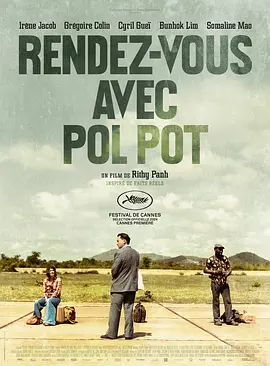

形式大于内容,摄影高于叙事,这算是艺术尝试但实在难以称得上是一部好电影。导演想另辟蹊径让观众从感官层面感受到这个原本好好说事儿可以非常震撼的故事,可惜完全无法共情。PS男二小哥哥本人真的太好看了! |

|

以两位主角艾尔伍德与特纳的第一人称POV视角为主轴,辅以一个未露面的现代调查者的背影视角, 这种“三重凝视”构建了时空交错的叙事框架。并用GoPro式的镜头模拟角色的生理与心理体验:摇晃的奔跑、模糊的泪眼、甚至因疼痛而短暂的黑屏,这些设计在初期或许显得生硬,但随着剧情推进,视角的切换逐渐形成一种压抑的节奏,最终在结尾的反转中迸发出惊人的力量 |

|

亮点基本都是炫技了,视角,结构,影像拼贴等等 |

|

观感上接近3.5,但是很可惜的是片长拉的太长了。既然选择了用占比约90%篇幅都是第一视角和少量第二视角来讲述,接近于一种实验性电影,那就应该适当将故事性尽可能表达清晰,不然故事上也是模棱两可的碎片化叙事再加上众多意象、意识流空镜和历史片段的叠加只会让人更加摸不到头脑。

整个故事基于一个真正意义上的“搭错车”来表达,黑人青年的监狱和无法无天的私刑丑闻上的表述刻画得很不错,巨大篇幅都是第一视角的呈现,反而给了观众一种强制观看的感觉,把黑人的屈辱、历史、困难用最直观也最主观的方式表达,虽然没拍出来那些糟糕的暴力和苦难但依旧能清楚感受到,反而增强了情绪。最后再加上彼此灵魂共覆同一躯体的双生反转也把悲伤最大程度蔓延。只是可惜太漫长太故弄玄虚使得一切震撼和情绪都被冲淡了。 |

|

第一视角炫技导致主观感受大于客观事件,毕竟有些时候主角自己都不能清楚地知道发生了什么,从这一点上来讲,通篇其实都很顺滑。机位确实摆的灵光。3.5. |

|

不直接拍杀人不代表淡化暴力,相反这片里的暴力不是太淡而是太浓(希利斯米勒总结过一个小公式:越面对暴力,越有形式化思维),主观镜头也不是电子游戏式,不是沉浸而是抽离(感觉缺点也在这里,主观+第三人称的拼贴蒙太奇总体来说持续的时间太过碎了[当然可能也有必要性或者风格延续],但总体仍然被流畅叙事牢牢把控,这两者之间有所拉扯),是在一具身躯和另一具身驱里的强制观看,因此确实是一部当代电影,这不是一具(any,包括今天新一代的非裔美国人)当代人可进入的身体,但我们有仍必要学习、拍摄和观看。(即便如此,综合素质还是吊打阿诺拉之外所有提名片) |

|

沉重的黑人题材,展示美国历史上不光彩的年代,黑人受尽歧视与屈辱的惨痛记忆。却采用两个主观视角来回切换,再加上一个仅展露背面的现代角色,令叙事变得极其琐碎。观众难以在意识流的画面情节中跟随体验影片的反抗主旨,却只剩下创作者过分炫技的美学风格,略显空洞与乏味。 |

|

在颁奖季开始前最期待的电影,因为导演的上部所拥有的独特风格以及影像力量至今仍然历历在目。但当面对一本已有知名度的原著,转化为需要剧情去推进的叙事型讲述;他似乎仍然有很大的空间去适应和调整这当中的显著差异,最终不尽人意的“结果兑现”显然是最直接的反馈。拍摄视角如何,镜头有多考究,画面配合时代风格呈现与变化是否真的重要,重要,但不代表其余部分不重要。它试验气息十足,到最后全然忘记这终究是个成长故事与动荡的个人史;在某个时刻它渐渐走偏,也不再愿意顾忌最简单的观感。 |

|

画面跟摄影是挺讲究也挺美的,不知道如果加点王家卫进去的话,是不是就是下一个《月光男孩》了? |

|

[Alamo Drafthouse] 基于真实的佛州男子学院丑闻,本可以拍得煽情或令人震惊,但有意选择了从头至尾捕捉主角眼里的世界:在少管所里观察树木和昆虫可以说是废戏,也可以说是他始终抱有的人性 |

|

摄影太好,叙事有点没达到想要的效果(我的 two cents |

|

纽约电影节开幕影片,Dennis Lim说我们经常被问什么片子会成为开幕片,今年答案非常明显,这是一部现代电影( contemporary film ),大胆,先进,有指路性。视听真的很棒,可惜很多对白没听懂。 |

|

毫无必要的炫技让整个故事的叙事支离破碎,一个故事都讲不明白的片还能让人指望什么?不如让两位男主提名最佳摄影奖。 |

|

主观镜头大赏,埃尔伍德的主观视角在餐桌上实现了与特纳的对接,埃尔伍德的脸可以出现在玻璃窗上,也能在特纳的视角中呈现,二人对话是正常的正反打,而成年后的特纳以埃尔伍德的身份活着,电影通过脑后镜头加以区分,就像埃尔伍德一直站在特纳的身后。 |

|

Nickel是五美分镍币,是尼克学院,是被陷害囚禁的黑人历史。在三组POV视角转换下,透过剪辑和不同影像素材的重新组接,我们逐渐了解两个黑人男孩的遭遇,在尼克学院遭受的差别待遇、歧视、羞辱、暴力和残害。他们本可以跟其他白人一样享受这个世界的一草一木,自由走在大街上,但种族主义没有给他们机会。黑人内部寻求真相寻求应得权利也有一番争执,但最后求生的欲望让他们互助出逃。即便结尾是以一种被害的悲剧收尾,但活下来的特纳延续了艾尔伍德的姓名,他去做证,正如艾尔伍德将要做的那样,向世界揭露尼克学院的丑陋行径。结尾艾尔伍德向特纳伸出手来,他们互相撑起了彼此,我们得以相信在极端条件下这样美好的品质是存在的,人类是可以抵抗懦弱和恐惧,去勇敢追求自由和权利。 |

|

摄影很不错,灯光调色俱佳,赏心悦目。非常敬佩导演对那个时代许许多多细节的描摹,充满了对生活的体察。有人说形式大过内容,我发现美国有很多很棒的黑人导演和演员都面临这种问题,如果不谈黑人那点事,那你就别拍了。你能有今天的机会不是因为你的才华而是你的肤色。非常非常遗憾,黑人也曾说过“我不是你的黑鬼”,但能怎么样呢? |

|

It’s like grown to the heart of the tree,这一部为第一视角正名,也可以拍的极具冲击力 |

|

3.5,思来想去,还是往四星上靠吧。确实有炫技的嫌疑,但它的情感也是丰沛的 |

|

很久没有电影能让我睡着好几次了,我能懂他们想要换个角度拍这类故事,但镜头和演员没撑起来 |

|

第一视角POV,整体基调梦回月光男孩和地下铁道,宁静克制地讲述,视觉优美地呈现。一开始还不太明白那些史料剪辑和go-pro式从脑袋背后的第一视角的意义,但最后十分钟的反转直接醍醐灌顶,前后呼应,连成一线,感叹用心巧妙,而非单纯炫技。最后十分钟更是充分展现了电影最本质的视听魅力,那种超越故事文学性的震慑感染力,就算我剧透也没法简单用几行文字概括。真的太爱结尾了,等真正上映了细说。先奶个奥斯卡BP😌比较讽刺的是旁边的老登看到一半睡着了甚至打起了咕噜,而电影中主角正在遭受着南方白人的鞭打……梦回去年可怜的东西播映时鼓掌大笑的老奶奶们和捂胸叹气的老登们哈哈哈,堪称行为艺术。喜欢地下铁道的千万别错过这部! |

|

很震惊当年还有这样一段历史 影片用非常艺术的形式将那段残酷历史展现出来 第一视角的摄影让旁观者有了参与的实感 叙事是碎片化的但极具美感 中间穿插了很多纪实片段 最后谜底揭晓 从此我就是你 我会代替你活下去 |

|

政治正确电影,但主观镜头和各种炫技并没有对故事有帮助 |

|

5.0 比起同类型电影显然是野心勃勃的,暴力被淡化了,取而代之地用记忆,想象和档案拼凑出被人遗忘的历史真相,但导演显然分不清主观镜头中的生硬与亲密之间的区别,一边强调拟实感一边又是机械的运镜,最终导致所有pov中的第一人称都像个人机,第二个主观视点的出现则更加乱了套,只为了所谓的叙事陷阱服务,制造出一个“意想不到”的结尾。 |

|

从头到尾都是毛骨悚然的气氛里,美利坚黑历史拍不完。 |

|

第一人称镜头使用得蛮混乱的,且这种视角的运镜相当不自然,很像第一人称视角游戏(但显然黑人议题不是游戏)。片中人物直视摄影机的表演也很做作,无法代入主人公一点,而选择第一人称的初衷就是使观众更好地代入这一黑人视角。因此,这一概念“亮点”也就完全丧失价值,沦为形式空壳。不过实验影像的部分还是很炫酷有趣的。 |

|

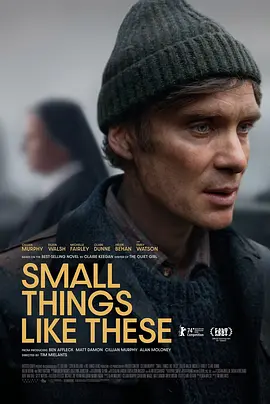

奥斯卡提名的美国片,片名应叫做《尼克尔男孩》,根据真实存在的黑人男孩劳教学校(Nickle School)的罪恶历史改编。题材很有价值,但编导采取了极端的第一、二人物个人视角拍摄与讲述,使故事讲不清楚。作者企图心很大,从马丁路德金演讲到人类登月,到百年后对劳教学校屠杀黑人少年的揭露等历史背景,都用意识流、碎片化的方式并行呈现,更使主线时断时续,跳跃无常,不仅让人难以看懂,能耐心看完这二个多小时的影像折麽就不错了。形式大于内容,实在是无法夸奖它! |

|

From Moonlight to Nickel Boys, a new wave and giant leap in American cinema. Bravo! |

|

格外创新,大秀导演技巧,拼贴+第一视角+档案+各种蒙太奇剪辑,让人直呼导演书袋够大,但一方面也削减了历史的沉重性,显得过于寡淡。 |

|

将侵略性内收,一边全面迎合观众进入故事的立场,另一边努力拖慢观众进入故事的速度,很别扭的创作心态。似乎想复制《索尔之子》的成功,但强力的主观视角与人物的情感演进完全脱钩,只剩下一种固执的技术流创作姿态。 |

|

如果按传统手法拍摄就太揪心了不敢看,如果放十年前这钟叙事过于超前了观众带入困难,另外对西方种族史毫无概念那也不适合看… |

|

感同身受的可能和不能-01/25/25 at AMC Garden State Plaza 16 |

|

今年的“黑人电影”,讲述六十年代美国专门关押黑人青少年的少管所那些个惨无人道滴事。第一人称视角,基本在炫技,叙事磨磨叽叽,就最后一段爆发了一下,因为无法共情,想被科普,但这个叙事手法太催困。 |

|

第一人称电影,有万花筒般的素材,但是碎片感强烈。6 |

|

不是很习惯这种表现手法,有点难投入。 |

|

Nickel Boys是“相机为什么是电影最重要的身份定义之一”的绝佳反面例证。让观众能够感受沉浸决然不是使用主观视角这么简单。当整体叙事被一个无脑的决定牵着走,电影也就难逃生硬和冗长的命运。 |

|

#PrimeVideo 长评-月之暗面。补放映事故,电影改编自美国作家Colson Whitehead2019年出版的同名小说,小说获得了普利策小说奖,讲述了20世纪60年代佛罗里达州一所少年管教所中的真实事件,少管所从1900年运营,声称是为了矫正少年犯罪,但其实却长期存在虐待,体罚甚至致命暴力的事件,数百名少年在学校中失踪或死亡。影片最震撼的依然在于那隐藏在阳光下的黑暗,电影的形式对于过去的找寻,通过两个时期的视角观看,结合历史影像和报道也让整部电影的真实度提高。#ICA 放映事故了,视觉主要是两位角色的POV和一位没有露脸的现代角色的背影,POV其实还是挺难的,尤其是开始以两个视角叙述同一环境时出现的穿帮,之后彼此POV的正反打还是蛮不错的,定向拍摄的角色是探索这个历史事件的人。 |

|

对话很棒,但POV是最大的卖点也是最大的障碍。现实里人的视线切换是非常快的,但片中由于种种原因(不让观众晕镜、配合叙事节奏和氛围、可能还有硬件因素),移动慢成一种拖延效果,常常是人物已经开始说话,但视线还没移到对方身上,像在玩第一人称RPG,太让人出戏了。后面变成两人POV对话互切更笨拙。最动人的一幕是奶奶远道而来初识Turner,也突出了POV真正的优势,就是传递肢体接触的暧昧通感,可惜类似场景不多。沉重的议题和使命感让电影人用力过猛的典型案例。7/10 |

|

感觉像是马尔克斯用托卡尔丘克的文风写了一篇高考作文 |

|

是个很好的故事,但主观镜头实在太乱了,经常莫名其妙不知道镜头里在看什么,我还是去看书好了 |

|

片名表述不明所以,开始看的时候还以为是颁奖礼那类常客,属于《塞尔玛》的另一种讲法,但其实大时代里总有血淋淋的各种事件。从第一视角的童稚,转为少年正反打的惶恐,再到最后相切的一顿错愕,只觉万物灰飞烟灭,仿佛你我不过烟云一场,人走灯灭,只道寻常,奈何这漫漫人生,一个不甘就连根拔起一个世代与种族的磨难,特别是,同一阵营的人推动并践行了这场劫难,你只能跳过去,回头看,把血与泪刻入肌肤与历史,永不遗忘,永不原谅。奥斯卡提名其实可以添一个摄影。 |

|

美國當代的黑人歷史,不但是充滿血與淚的控訴,還是沒有盡頭、仍在延續的長夜。第一第二人稱視角講述令人髮指的故事,貌似沖淡了分量,實質卻是失去希望後的抽離。 |

|

pov视角有一点诗意在里面 |

|

交错的第一视角,是温柔的视角,是脆弱的视角 |

|

一向对这类题材不感冒,单纯冲着纽约电影节开幕电影来看的,没想到收获意外惊喜。导演能在近年充分聚焦的题材下,以一种带有鲜明个人审美和风格的手法讲出一段真实的往事,让人印象深刻。

电影大致以主角在nickel academy事情的之前、之中、后期分为三段:前期的铺垫从第一视角镜头开始从故事和视听语言风格的角度为整部影片奠定了基调,在academy中间的故事则压抑沉闷也过于冗长,但就在以为电影会在这种乏善可陈之中结束时,导演又在结尾用延续的风格化的手法和配乐将故事推向高潮,同时把前面众多铺垫的意识流的意象和桥段都遥相呼应着明确了它们各自的意义,写意流畅地把故事推向了结尾。

在这样充满个人表现风格的情况下把故事讲完整,实则创造了更强的情绪感染,属实不易。 |

|

几乎每届奥斯卡都会政治正确的给黑人电影一个提名,这是最差的一部。 |

|

摄影不错 |

|

这才是今年对得起The Brutalist的海报上那些赞誉的美国电影吧。第一人称视角带来一种微妙的抽离感,我觉得也是by design的 |

|

当Elwood看到马丁路德金后不顾一切冲向他时,我着实有被击中内心,在看到那只是一块人形立牌时,他的失落也是我的失落,POV镜头的意义是为了这一刻。 |

|

过于炫技了,没啥营养,美国非裔低配版多兰。 |

|

很好的题材,很揪心的故事。

第一人称视角镜头太多了,反而无法很好地进入情景中。整体节奏也太慢。 |

![豆瓣评分]() 6.3 (1804票)

6.3 (1804票)

![IMDB评分]() 7.0 (19,524票)

7.0 (19,524票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 91%

烂番茄: 91%![Metacritics评分]() Metacritics: 91

Metacritics: 91