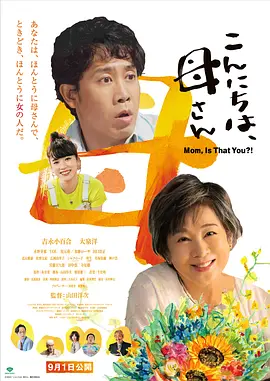

|

[SIFF映后]电影叙事简洁明快,不是一波三折的完整故事,而是一连串平凡的生活碎片,聋哑家庭正常孩子的别扭拉扯就藏在碎片的缝隙里,所以一点没觉得最后情绪突兀,导演把平常时分瞬间涌上心来想忍忍不住的愧疚和酸楚抓得太精准了。比起健听女孩,男主在设定上没什么天赋,摒除了观众对追逐梦想的浓烈共情恰恰保持了对“两个世界”的观感平衡。原来饰演父母的都是真实的聋哑人,母亲这个角色塑造得好感人,并非老生常谈母爱的包容和付出,彰显的是母亲生活的态度,喜欢男主遇到的那位聋哑小姐姐的不卑不亢,足见导演对聋哑群体的尊重。(没有争取到向导演提问的机会真的很遗憾。) |

|

CODA,是“Child Of a Deaf Adult”的缩写,即听障者家庭的子女。对普通人来说非常震撼的电影,本片四个字:「举重若轻」。没有刻意渲染苦难,甚至他们的家庭已经算不错。对听障者来说,睡觉时如何知道宝宝晚上在哭;因为听不到要眼睛一直盯着爱玩爱动的小宝宝,走在路上听不到后面汽车的喇叭声,参加家长会怎么跟老师交流,遇到陌生人上门的尴尬,孩子在外打电话来只是听听孩子声音……那些生活中不被注意的细节,于他们处处是障碍。当然作为子女,也承受了很多。但正如爸爸说的,Every family has their own problems, I guess. |

|

Siff26/ 总体是超过预期的作品。一开始是因为作为前(短暂)助听器行业从业者对题材感兴趣所以来看的,结果人物互动感染力很强、节奏舒服妥帖,故事也讲得非常稳,尽管场次座位字幕非常不舒服依然能看得很投入。很容易苦大仇深的题材却拍得自然明快,结尾高潮闪回的时候镜头将观众带入dai酱、声效将观众带入妈妈,非常漂亮的处理方式。但回味过来又比较恼人,既然父母同为听障人士,这样的人物关系显得既离谱又写实,照顾婴儿的夜里绳子绑在母亲身上、青春期的孩子只把不满发泄给母亲、父亲只需要在母子两边讲讲漂亮话即可,父职何以如此理直气壮的“极简”呢? |

|

相比《健听女孩》,或者是因为根据真实事件改编的原因,里面的情感与感受也更加真实。尤其是中间掺杂着那些对这一特殊家庭的排斥与青春期的叛逆,也让情感更丰富。有意思的是,男主虽然逃离家庭,逃往东京,却仍跟听障群体有各种交集。也就是说,他与家庭以及父母的感情,是从来没有断过的。 |

|

戏剧社背景海报是《苏州河》诶,我的眼睛就是尺!!!CODA:child of deaf adult. 谢谢影院给的电影同款薯条,我还以为是五十岚奶茶创业史,学会了好吃是拍脸颊两下,这对一个吃货很重要!孩子视角的观察,同样是聋哑人,起夜照顾孩子的还是妈妈,这该死的母职绑架,父亲全程隐形,直到最后才爆料私奔。从小就是邮差和翻译的小孩,无法用手语沟通的健全人奶奶却是局外人,开关灯是我回来了,对别人轻而易举的道歉,却对妈妈毫无歉意,不要伤害妈妈。原来聋哑人的庆祝那么热闹,哭泣那么令人心碎,吼着打电话的时候我心被扯了一下。结尾的回忆杀,妈妈的脸越来越年轻,机位越来越低,故事主线略显老套,但奈何细节非常细腻,比空空那年有人味得多,我愿称之为Gentlemen Bird。原来那个听不见声音的世界,是爱。 |

|

#10480. #26th SIFF# 金爵奖竞赛入围。“健听男孩”。前半小时太好了,剪得干脆至极且通过匹配剪辑和调度把成长的时间感处理得妙极,堪称大师手笔。母子关系写得很扎实以至于父亲戏份结构性地不足,后面有点套路,而且把“去东京才能与故乡和解”“成长了才能跟原生家庭和解”和“找到族群才能跟听障父母和作为CODA的自己和解”三件事放在一起讲,逻辑上略有点为了剧作节奏而略有点拧,尤其是在东京找到族群才能与自己和解这一点上。具体而言就是剧作说回家探望父亲之后在车站母亲送行那段闪回剪辑,实际上在男主决定离家的时候这个和解已经大部分完成了,那仔细一想前面东京那些戏其实是有点问题的。因为是CODA所以视听语言上其实没有特别多听障专属式的调度。不过即便如此影片也堪称一部佳作,蹲个奖。 |

|

比起《健听女孩》走的是另一个方向,日式文艺小清新画风+现实主义素材,能看出主创是做了不少细致功课的,比如到家用开灯的方式打招呼,戴上助听器却仍然听不懂,听障人群的种种不便和乐观精神等,还直接点明日本有多少CODA。男主长大后逃离了令他感到羞耻的家庭,到了东京却又自然融入了其他听障人群。看的时候在想,做这样电影是有意义的,虽然这部不算我的菜,有的地方稍显刻意了。《健听女孩》倒是极其流畅好看,但现实意义又弱了,两者平衡还是挺难的。上影节看日片氛围永远很不错,荒凉至极的郊区商场里一推开影厅门看到满座还是感觉很好的。 |

|

目前看的最佳。演员演的太妙了,中间那段有点平,也有点繁杂,快到结束的时候的处理真好,看着妈妈的背影,回想每一次记忆里妈妈的样子,静谧地哭泣。那一段看得我鸡皮疙瘩都起来了,演员演技真好啊。 |

|

#26th SIFF 3.5。在童年时期,两个世界还处于割裂时,有效利用了母子之间接受来自外界信息差的设定,并且为之后的人物状态和对过往的回顾打下基础。自始自终保持了两个视角前后的一致和客观的态度,不刻意煽情,有一些温情时刻但更多是来自于生活状态中相处的自然流露。 |

|

亮亮出道15年归来演技仍像新人😿 |

|

又一部关注听见两个世界的CODA(Children of deaf adults)电影,没有任何煽情或者说是“记我母亲的一生”,小时候讨厌妈妈,长大后才愧疚不已,想要逃离的家乡,离开后才开始想念,你做的坏事母亲完全不记得,你做的好事母亲记了一辈子,于是开始止不住地流下泪来。#HKAFF |

|

【HKAFF21PE】3.5。作為CODA的自卑,把自己的無作為歸咎於父母,逃出父母給的無聲世界。卻又在東京因為手語和回憶有了新的契機,重新審視&學會尊重聽障者,重新思考父母給自己的愛。此時無聲勝有聲。喜歡結尾出title的樣式。o亮演得不錯。雜誌社跑路二連好好笑。 |

|

2024上海电影节第九弹,见面会场次,剧情蛮真实的,也很细腻的用镜头语言描述了主人公的成长心路变化,可惜的是片后见面会都盯着吉沢亮提问,一共就两个提问机会都没有关注导演和这部片子本身,让本来想对导演提问却没有抢到的我有点遗憾 |

|

电影拍的特别细腻,最后伴着男主的记忆,妈妈的脸一下下闪回,没有任何声音...眼泪唰的一下就下来了🥹还有就是,映后采访两个问题都很没营养,主演也很委婉的表达了两次请关注本电影 |

|

一個有意思的點:男主角從小與聾人父母生活、學習手語,彷彿習以為常,卻要在離鄉別井,去到一個陌生地方,跟另一群聾人朋友相處後,才第一次真正「進入」聾人的世界,感受他們的文化、思索和運作方式(一些以往自認為「善意」的舉動,於聾人眼中反而會造成困擾),從而對自己的CODA身份(聾人父母的健全子女),形成延續性的反思。並不限於聾人與健全人士,全天下的家庭關係不也同樣這樣嗎?我想這也是電影為何如此令人共鳴的原因。 |

|

3.5 对这类题材一直没什么兴趣,因为大致知道会怎么拍,但因为是吴美保久违的新片所以一定不能错过。看完确实感觉到了宁静平和。 |

|

风格很日式 但夹杂了一些小幽默的片段很喜欢 电影本身四星但为了吉沢亮这张伟大的脸我也会打五星的....... |

|

儿子从东京回老家后对着洗菜的聋哑母亲手语的”对不起“看的我一下就泪目了,天生聋哑的父母和一个健全的儿子之间的故事被导演拍的这么润物细无声又无声胜有声。悲而不伤充满生活的真实感,不刻意渲染生命的不公却让人看得心酸又感触。母亲的身体是残缺的,可伟大的爱却从未缺席,她可以忘记与丈夫私奔东京吃草莓冰激凌的记忆,却早就给童年的儿子买了一杯。好多细节看的特别心酸。最后无声收尾的几分钟点睛之笔妙不可言,儿子还是离开了父母,但那颗终于谅解了的心却写在了电脑的稿子里。 |

|

日版健听女孩。无声的孤独手语世界和有声的正常社会,独自上京前的小镇生活和到东京的都市生活。没有刻意去渲染生活的苦难,即使是只把他们的生活日常给拍出来,有时候也已经是与常人大相径庭的世界。 |

|

缺乏细节,让男主角的变化让人难以信服。整体还是比较温柔的一部电影。 |

|

五十岚对听障父母的态度随着成长过程中的见闻和处境不断变化,从理解帮助到厌烦嫌弃乃至逃离,这是一个重要的课题,同样也可以影射到青少年对父母从事卑微职业的羞耻感以及人们如何接纳亲人笨拙的爱。“今天谢谢你,周围人那么多,你还是愿意用手语和我说话”,反被听障父母理解,真的会酸楚到泪奔啊。残障人士不需要怜悯只想被尊重的深层需求也有很清晰的表达。另外,明明父母都是听障,但只有母亲一人遭受周围人的轻视和责难,果然社会还是对女性太苛刻了。 |

|

3.5 |

|

寻找回来的世界 |

|

SGIFF “谢谢你,这是你第一次在公共场合愿意用手语跟我交流。”眼泪止不住的流。 |

|

很感动。整部电影自然流畅有一种很强大的温柔,以导演伸出平和之手的姿态,任谁都想牵上去拥抱。妈妈向五十岚大询问学校教学参观为什么不告诉她的那场戏,两人侧身站在室内,比起之前的戏光都要黯淡,妈妈的侧脸在那一刻显得老了几岁,母子之间的隔阂就此产生。我很喜欢这部电影的现场音效,比如那场关于“生下你的戏”背景声突然下起雨来,最温柔的是母子二人吃意大利面的餐厅里的吉他背景声,这样的处理手法为影片增添了内在的韵律,很真。语言是非常暧昧,五十岚在寻找工作的路途上,试戏、面试编辑,面试他的人都非常和善的与他交谈,但实际是在拒绝他,而通过自己的经历搭建起来的联系,后来的工作和与东京听障人士的交往自然得仿佛不需要理由。经历种种,想起妈妈的手语,从小到大的视角,在厨房之外看到的妈妈的背影,是那么的治愈和确定。 |

|

从婴儿到成人的段落,时间被精密切割成豆腐块的大小,男孩对母亲从依赖、困惑到怨恨,关系的巨大变动像一张张判决书飘落在狭小的场景,母亲讨好的忙碌的无所适从的身影闪现在家的每一个角落;成年后的故事看不到时间流动的痕迹,人物在游戏厅、面试间、办公室、手语社或出租房之间游走,顺序仿佛是错乱的,人与人的交集不失真心、却随机单薄,兜转的命运永远在寻找源头寻找出路。尾声的闪回像一记炸弹,时间被放大拉长,最幸福的时光原来处在两段时空的交界处,如此短暂灿烂又毫无预兆,彼时的你我并未意识到,原来这便是最后的告别,从这一刻起,从前的感情已成历史,往后的感情大抵假象。的确没有什么新的内容,但当母亲在岁月的不同时点打着手语的样子如跑马灯一般出现在眼前之时,泪水依然忍不住狂涌。她并不完美,无私和忍让是她此生最大的错误。 |

|

找不到父母私奔时吃过的草莓芭菲,却吃了黑色的墨鱼汁意大利面。最难过的时刻,是我因为花盆被诬陷时她没有出现。最呆滞的时刻,是我说了话却没用手语。最感激的时刻,是我在别人面前也跟她用手语。外公讨厌外婆信奉的宗教,却天天被供奉在佛龛里。我以为到了东京会变成正常人,却成了说不出爱的哑巴。 |

|

东亚版的“健听男孩”,没有过度的煽情和悲伤的情绪,细节上的设定,故事都更能打动我。在对自己出身家庭的排斥中,选择了去东京远离自己家庭,但却在东京融入了新的聋哑群体,回忆起离家前和母亲一起去逛街,母亲感谢儿子和自己比手语交流,突入其来的眼泪,是和自己家庭和解的方式。 |

|

【8】评论区热评总结的最好:“质疑,理解,成为CODA”。《CODA》是让全世界看到,而本片完全让我感知到“健听儿”的存在。绝对充满善意的将目光角度放在平视上,没有卖惨和刻意挪用噱头来制造矛盾。电影里的手语跟语言融合得跟没有什么不同。餐点餐和唱生日歌,以及听不到声音出车祸,听不到哭声而只能全神贯注照看,这些细节的刻画,电影立意对“正常人”的还原以及对边缘人群的关怀,是韩延这辈子都拍不出来的,它的电影一辈子伪善,而散发不出本片底色的善良。会让人2025年心头一暖的电影。 |

|

有声的世界与无声的世界,连接两者的是手语。因为导演和题材的缘故,对吉沢亮的表演抱以厚望,结果有点低于预期,东京的部分还好,上京前就稍显用力,不是很行……多亏有忍足亚希子演的妈妈,给整部电影定下温柔而坚强的基调。同为日式coda题材,更推荐《小静与爸爸》。 |

|

最后的收束略微有些感人,其余时间大部分是平实平静到了平淡的地步,其实一直没有很喜欢吉沢亮作为"健听儿"的一系列状态与反应,倒是觉得他们这一家人还挺不错。整体可以给到三颗星,属于不温不火不好不坏的那类片子。 |

|

3.5看似是《健听女孩》的日本版,却巧妙地将故事立足于“coda”逃离听障家庭的故事。一直被主人公大酱认为是在不愿出生的家中被迫使用的手语,偶然地在外界社会被真正使用、被真正听到,这成为故事的转机。每个人居住在语言中,更居住在母语中,令大酱困扰的母亲的手语,也同样能揭示我们和语言的关系。在最终对母语的回忆中,影片也暗示由于大酱的coda身份和不断的自我理解,似乎让他作为写作者有机会接触、了解生活中不被注意的方方面面,接通起曾经分裂的两个世界。影片不只流于对少数群体的社会关怀,情感的表达颇为细腻,尤其是我们已在许多相关题材的作品中看到,障碍者的言谈、生活和内心世界远超我们常人贫瘠的想象,几位听障演员的表现也可圈可点。 |

|

吴美保时隔9年的长片电影!很高兴看到她复出了!结尾儿子从自己的有声世界进入父母的无声世界,与此同时闪回无数母亲笑着对他打手语的镜头,那里的蒙太奇特别动人。 |

|

#SIFF竞赛片 以颇大的时间跨度平实地呈现听障家庭的孩子(coda)的现实世界之种种面向:学校里被当作异类,被邻居欺凌,试图离开小镇去大城市摆脱家庭,会手语又可以作为一种优点塑造全新的人际关系,到与家人的和解。细节细腻真实,手持镜头和沉默段落的使用也颇为合理。 |

|

看上去那么平平无奇,但最后又让人潸然泪下。中国所有的女导演都应该跟吴美保认真学习什么是真实的情感 |

|

温柔又残忍的平视视角,撕扯开自卑、怨恨的负面情绪,选择逃避后的自责和愧疚。

即便撇开CODA题材本身,子女与父母的和解本身,就普世得令人动容。 |

|

还真是泾渭分明的两个世界 |

|

3.5;听障家庭的健全孩子,是如何从被束缚的心结中走出,主动拥抱过去,这一路的变化在时间流年中缓慢渐移,并无戏剧化的情节,却涨满了温柔的情愫,爱也无声,憎也无声,连最后的致歉也是无声的,唯有在往事倒灌在心头,眼泪才模糊了母亲的背影;虽然手语曾是“耻辱”的标志,但也是他与世界沟通的工具,走到更广阔的世界,他才发现他生活的两个世界其实是相通的。母子戏份感人,父亲描摹略有不足。 |

|

可以看作日版CODA,时间线更长,整个故事也更东亚。演员细腻的表演掩盖了剧作上的套路,孩子的成长总是要比想象中的更加漫长。《独一无二》翻拍错了,这个剧本更容易本土化。 |

|

吉泽亮对主角的心境把握很好,离开家后开始想念曾经帮妈妈和外界对话,以为绕不开的隔阂却让他融入一些新朋友的生活。对听障群体的关注有人情味,原来和世界和妈妈的纽带从来不会断。成人的最后一步是读懂了妈妈全部爱的手势,领会了她对自己所有的骄傲,淡出画面听不见的哭声终于获得的释放,两个世界也会交互 |

|

全新的改编,健听女孩版的伯德小姐,改编得相当不错,很日本的故事,从梦想的抉择变成人生抉择,增加了成长的历程,更让人觉得这才是生活,这才现实,觉得自己与众不同和格格不入是两回事,电影很好抓住这点,少了喜剧桥段,多了让人感动的点 |

|

实在太喜欢妈妈了,温柔的人真的讨厌不起来,演员演技真棒 |

|

通过“我”的经历来讲述“两个世界”的故事,形成、冲突、认识、和解。过程干脆简洁,没有太多渲染解释,直到最后才有了一个蒙太奇,并且首尾呼应(无声世界),达成和解(时间线上并非在最后)。 |

|

一开始感觉就是致郁版的健听女孩,看简介和前半段,看着男孩从出生以来各种算得上是崩溃的细节,我以为后面会是多么水火不容或极端或变态。那样这个男孩该是多么令人讨厌,将一切都推给了听障父母,但后来发现剧情走向还是比较温和的,只是诉说着不容易,最后男孩长大后出走一趟在更大的世界以另一种方式了解了听障人士,也终于理解而且还显露出温柔体贴的一面,最后和妈妈在站台上男孩相同视角的闪回记忆比什么画面情节都来的更让人感动。所以最终个人觉得还是喜欢这部比健听女孩更多,健听女孩虽然真的很感人和催泪,但或许是人物戏剧性的理想化状态,但这部却是现实里的真实困境以及最终和解。 |

|

日式温情隽永永远可看,有不少小细节都挺动人,但是整体叙事又不是太好 |

|

成长的片段,心绪的变迁,有种轻拿缓放的感觉,观看过程甚至想起多年前格外喜欢的《周围的事》。叙事高效几乎没有废戏,儿时教同学手语和成年后与聋哑朋友餐厅聚会两场戏拍得尤其好。从火车站台插入回忆部分意图很清晰,但多少显得突兀和笨重了。 |

|

又是日影擅长的题材。最后一幕很催泪。。。 |

|

隐约记得、上海电影节时期的评委评论好像是、说这部电影并没有刻意的夸张的去渲染悲伤等等的情绪、而是故事的情节很自然的就会让观众感受到悲伤、我当时还没意识到这段话的含金量、今日一品鉴事实还真就是当初形容的那样、其实并没有多么夸张的情节、可就是不知不觉的鼻子酸了眼泪也流了下来、尤其是妈妈的背影、那一刻真的绷不住、还有一开始我还纳闷、这电影开篇居然没显示片名、看完才知道片名在结尾、当片名出现的时候我全身鸡皮疙瘩都起来了、「ぼくが生きてる、ふたつの世界、我生活的两个世界」😭😭

最后顺带一提、没想到能在大年初一看到这部电影、期待了很久的、非常感谢给我带来这么棒的观影体验 |

|

健听儿的命运大都相似,无法摆脱正常人世界的另眼相看,家里是聋哑人的世界,外面是通过语言交流的另一个世界,但父母对孩子的爱无论在哪个世界都是一样,五十岚在火车站台看着母亲的背影,母亲的手语闪回于眼前,亲情越过了世间的一切阻碍。 |

|

与题材类似的《健听女孩》相比,本片更平淡写实了些,前半段的戏很好,健听孩子在听障家庭中的心理变化呈现得很清晰细致,男主到东京后戏就有点儿弱,和吉沢亮的演技不无关系。 |

![豆瓣评分]() 7.6 (3274票)

7.6 (3274票)