|

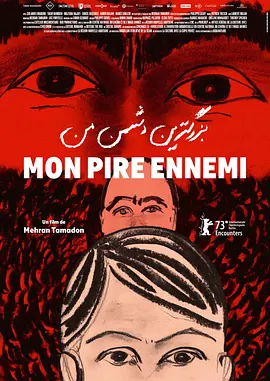

#HKIFF# 你会被告知一个概念,永远不会被告知具体意思,但你会学会全身心恨它,学会鬼打墙的逻辑只要可以不必怀疑,战争和局域网竟有同等功效。"for the cause!" |

|

当初看见俄军电话被拦截的新闻就很好奇,没想到真出了纪录片。开始是错误认知被打破:“看来乌克兰人民并不是特别欢迎我们(解放他们”;“没想到,他们的生活比我们要好,人人都有牛,都是名牌衣服”—“都是西方资助的”。然后在黑夜的一声巨响后进入了残忍:“我现在见到平民就杀”“天天酷刑、橡皮棍打死人、在人身上做21个玫瑰”—“你杀的是法西斯、纳粹,你是我个人的英雄”;“不用为任何事抱歉,这里是基佬天堂,他们都会下地狱”。最后是陷入绝望:“一切都会变好的”—“不会了”。#hkiff48 |

|

声画分离形成两条叙事路径,被拦截的通话更直接地展露出战争的暴行、普通人深处其中的无可奈何,对话几乎占据了主导地位,被动感知的信息量要远大于画面。停滞的全景图像和游移的坦克镜头,以一种非人类的视角呈现乌克兰战地。对话并不陈述影像,影像也不呼应对话,它们是两条可供想象的路径。 |

|

由乌克兰的战时景观与在乌被拦截的俄军私隐通话分别构成了影片的视听两层,理想的状态是声音更贴合地充当画面变化的评述,可惜影片本身声画两层不够紧密,各自进展。但在乌的景象本身足够重要,在场已经具备强烈的声音,拦截的通话便成为了加成的注解。 |

|

奥克萨娜:在全面入侵的第一天,我开始倾听他们(俄军)的声音……他们对我的影响是某种认知失调,我提到的这种认知失调也源于这样一个事实:俄罗斯入侵者和其他人一样,也是人类,但他们的所作所为却是不人道的。我认为这是我最震惊和最难以接受的事情。为了分享和强调不人道,我需要展现人性。我很好奇,并寻找有关日常生活的对话,这些对话将俄罗斯士兵展示为普通人,世界上任何地方的任何人都可以与之产生共鸣,意识到它们是多么荒谬,真的令人震惊和痛苦。鼓励仇恨“是俄罗斯政府的长期战略”。这种情况发生在2014年和迈丹独立广场革命之前,以及2022年全面入侵之前。如果没有仇恨,俄罗斯人就不会这样做。我认为我们需要就俄罗斯和普通俄罗斯人以及这些政治背后的政治文化进行对话,这些政治文化导致人们犯下此类罪行。——HKIFF48 |

|

对后方家属的民粹言论出离愤怒后,还是对俄军士兵一个个具体的暴行产生迅速且急切的干呕 |

|

#CPH:DOX2024# |

|

【8】如同阿列克谢耶维奇的作品,真实地呈现俄乌战争下的俄罗斯士兵的心理动态。导演不是一味地苦大仇深,伴有着一丝冷幽默。可我还是忘不掉那个为了合理化自己的暴行而在电话里说“他们(指乌克兰平民)已经接到通知了,留下来就是为了送死”,也忘不掉那句“我们用橡胶棍活活打死了一个老人。哦,亲爱的!你知道用那种棍子到打多少下才能做到那种程度吗?”

虽然有zz视角的片面性,但也是一种角度来窥探战争所带来的痛苦(配合《全金属外壳》一起观看有奇效) |

|

其实无论真实程度需不需要商榷,讲的东西都还是很现实。酷刑、送死、养老金,当每个承诺都可以一再拖延和反口的时候,那其实主要还是公信力的问题,毕竟也没看到那端有否文明战俘营,每次说的赢来赢去也最终变成至今未曾结束的持久战争。而观众主要恐惧自己的明天也再正常不过。某种程度算被满足了一些对于俄乌战争里“你怎么想”的猎奇心态窥视,而也深谙于你我无论善恶,最终都将在世上不存面孔的所谓麻痹虚无庸常感。 |

|

自译:https://www.bilibili.com/video/BV1caK9zXEWp/ 战争的动员手段是你认同的”捍卫民族利益“、”打击邪恶势力“的说法,他们是正义的、美好的、高尚的。但代价是可能毁灭自我甚至至亲,这是可以让一切高尚都显得毫无意义的、骇人的。我常想,置身其中的当事人是如何串起这两种矛盾的逻辑?善良的人如何变成麻木的屠夫?原来靠的是将”敌方“非人化,遵循的是”杀光纳粹、但别第一个冲锋陷阵“的鸡贼、能抢一点儿是一点儿的自我补偿。影片的细节很真实,比如让上前线的士兵签合同、承诺战死就发上百万抚恤金,结果真的战死了、就用莫须有的疾病做士兵的死亡理由从而赖账 |

|

很可惜,大多数通话记录都太短太零碎了,所以价值有限,更何况它们和画面之间还有明显的割裂。但倒数第二段通话记录,无疑是全片最震撼有力的。我完全可以想象,它能够一字不差地被写进阿列克谢耶维奇的某本书中:

- 你总是说一切都会好的,我们会打赢战争。

- 现在不会了。

- 一切都会好的。你不可以食言。

- 不,现在不会了……无论传言是什么,无论新闻怎么说……别听信,不要看……在这里,要回家只有两种方式:死掉或者受伤……要确保我们的儿子永远不必去参军,这是我最后的愿望。 |

|

昨天是他們,今天是你們,明天是我們 |

|

#2025柏林LUX电影竞赛单元 #LUX-FILMPREIS-2025 看的时候非常痛苦。一听到孩子的声音,和士兵叮咛妻子唯一的心愿是孩子以后绝对不要参军的声音,就一泡泪。听到无知文盲村妇一个个咬牙称乌克兰人是“Banderovtsy” (бандеровцы),是“Khakhol” (хохол) ,电话里问怎么不把他们烤作烤串吃掉的恨声,真是又惊又怒。听到一个妇女惶惶担忧这些二三十岁的士兵全回不来了,这可都是她们以后养老金的纳税人啊这该怎么办,再联想到我们这的纳税人以后不知会不会是现在大批大批接收进来的难民后代,便又哑然失笑。但观影时不管多么沉重的心情,第二天又麻木起来,不知道看了这个电影有什么用。 |

|

最平静的语调谈论最恐怖的事体 |

|

We live in a twilight world |

|

烧杀抢掠,反战厌战,“玫瑰”酷刑,防止核弹摆家门口,遍地北约基地一个不见,学校残骸,宁静坟坑,-巡逻时看到一个母亲带着两个孩子路过,我们在孩子面前杀了那母亲。-没关系,他们都是纳粹。……视觉艺术式propaganda,战争日常间隙地景固定镜头与士兵家属拦截通信。要求被侵略一方的影像叙事保持全然客观是不合理且不道德的,即便信息全被主观筛选过,但这些不带重合的议题涵盖量依旧真实有力 |

|

让人扭曲,让人非人的战争……导演选的电话记录包括了各种不同观念的人,前面还有些苦中作乐的幽默,全场笑了好几次,后面频繁出现各种让人难以置信的发言,大家的哄笑变成嗤之以鼻的苦笑。结局选了一个最让人难受的话题,我和旁边的女孩儿都在默默抹眼泪。 |

|

音画分离暗含的底层逻辑让音画更紧密地结合到一起 最开始画面还定格在乌克兰被战火蹂躏的住宅、办公楼的大全景 俄军未加密/加密程度较低的家庭电话则借由剪辑回荡在废墟之上 这些不乏温馨色彩的母子对话与萧索的乌克兰家庭空间形成认知失调 而随着镜头转向教室、市政厅和工农业基地 私人的也随机变成公共的、政治的 电话这头士兵平静地讲述杀戮或虚无 仿佛杀戮与他们无关 电话那头则是意识形态国家机器的再生产 或冷峻或愤怒的声音过于尖锐 刺破了几近静止的图像和飘飞的风 |

|

跟《顿巴斯》《克朗代克》有点类似的地方,虽然音频真伪性确实是个问题,不过评论区炸出那么多黄鹅孝子也是醉了,尤其那个闭眼一星的福建林某,建议直接去给普跌勤王吧。 |

|

这两年真的看过n部这个风格的纪录片了(非贬义) |

|

“男人身上开放21朵玫瑰”,“不偷不是俄罗斯人”,“那些法西斯罪有应得”……被截听的通话记录,从冷血残酷到恐惧无解,实在日常的触目惊心。可是可是,怎么证明这是真的战场家音,而非后真相时代对战多方都越来越熟练的宣传武器呢? |

|

截聽的手機通話如此清晰,是烏克蘭的監聽設備很高級吧?如果不是杜撰的錄音,那可是俄軍士兵和家人之間的內心對話啊!俄羅斯人,太可PA了! |

|

鹅之将死,其言也恶,罗莎没有五谷,应该豆沙。 |

|

+ |

|

之前白头盔的时候起码还有影像,现在连影像都没有了,只有据称是乌克兰情报部门截取的俄罗斯士兵及其家人的对话。我不是反对有倾向性的纪录片或者是政治宣传片,我是反对这种全方位的无视事实的自我欺骗。自从乌克兰连俄罗斯的树和猫都开始禁止,连普希金和陀思妥耶夫斯基的铜像都被拆除,这就不是在战争宣传,这是创造幻觉,一种癫狂。 |

|

电话体纪录片,没有战争的战争题材,声音是重要的主体,画面作为陪衬。它真实的呈现俄军士兵的内心,看后,还是蛮触动,画面部分呈现了交战后的乌克兰的地景与人物面貌。 |

|

脑子和心智都在中世纪,武器和技术到达21世纪的伟大后人类,后真相时代。 |

|

已译,想看找我捏 |

|

选取的通话录音指向性太强,一种单方面的控诉,缺少对话。从头到尾的音画分离显得完成度很低,也很偷懒,我觉得不如吧收集到的录音整个不加筛选地放出来,让 ai 配一些场景画面,也来的更真诚。ps 因为我是同情乌克兰的,所以打三星,换成另一方的视角,同样的形式,会被骂死吧 |

|

这几天的时局新闻看得人好崩溃。托大点说,我时常感同茨威格 |

|

被战争蹂躏的普通居民的“日常”生活画面配上俄罗斯士兵和家人的“日常”对话,战争的残酷和荒谬被以极其生动的方式表现出来,非常棒! |

|

在战争地的残骸画面 用敌方阵营的声音 讲述一个共同的面对灾难的故事 真天才 |

|

战火下和恢复中的乌克兰影像,声音是乌克兰情报部门拦截的俄军与其家人之间的电话,两个并存的平行世界。 |

|

真实战争里士兵的对话,“21朵玫瑰”的虐法,合约赔款且都写心脏病不付款,俄罗斯士兵去乌克兰竟然发现他们生活很好用的东西很好。在长期战争里每个参与者(直接的间接的)都被感觉被缓慢的重塑/再造了价值观。越来越坚信自己在做的是正确的,或者越来越怀疑自己,而家人朋友不是在打气一往直前就是一直在告诉士兵这不是真的。战后/中的心理辅助真的很欠缺啊(不过出于某种原因也不会有吧)。太多的细节想记录了但是我感觉看完就是,战争里没有赢得一方。DOXA2024. |

|

真的很喜欢,可惜看的人太少了。导演是很有力量的一个人。内容方面,展现了俄军和他们的家人非常复杂的情绪和内心世界。他们中有war criminal, 有被洗脑的恶魔,但他们之中也有人性尚存、看清战争本质的人。实际上我更希望他们都没有人性,这样非黑即白的处理当然会更容易让观众接受。但是那就变成Propaganda了,而不是纪录片。俄军的人性让这个电影更加令人难过💔 独裁者的欲望毁了多少家庭…… |

|

比我看过的任何反战片都震撼,也许是因为离我们太近的原因。一开始爆发的时候,我以为俄会闪电赢,那时候我相信俄是和平演变后的苏。两年后我已经对苏系祛魅,披着理想外皮去供养少数人特权,不要看它说了什么而且看它对群众做了什么。普通人不懂宏观叙事,普通人只会感慨万恶的敌军这里普通人穿得吃的比我们好。普通人不在乎帝国的领土多么大,只希望家人健康工作工资跑的赢通胀。 |

|

声音是原因画面是结果,声音既是原因也是结果。 |

|

对导演的处理方式持保留态度,但电影本身还是提供了一个视角,不在于事实层面的核验,而是打通了前后方,试图呈现某种「共同」,珍贵的纪录。 |

|

多是蠢材笨蛋(21朵玫瑰)也不乏有基本人性和知识的普通士兵(千万不能让我们的孩子被抓去),相较前者,后者的无奈更让人惋惜和心痛。只有两条路能回家...死或伤,真叫人绝望和愤怒。本片形式不算结合的特别出彩,但是这些录音对于体现当下的鹅人分布战况尤为珍贵。

"在这里,我是第一个还是第二个并不重要,最后都会被杀掉。" |

|

字面與手法兩層都是另一種『家鄉的消息』,俄羅斯通話攔截,戰🐺國家眾生態,叫嚷著殺光那幫霍霍人包括平民的正義之師,與並不多的送死流同情流。與通話對應廢墟、墳墓、戰俘畫面靜靜放置就有其力量。#hkiff48尖沙咀英皇 |

|

反战,永远反战 |

|

战争对双方百姓的人生都是毁灭性的,在战争中大家都变得人不人鬼不鬼,就连苦难的记录背后都打着算盘,政客真该死。 |

|

音画不同步?音画很同步。 |

|

这场战争何时能够结束。 |

|

propaganda如何塑造群体意识,电话中的言论在此地见怪不怪,不难悲观地认为,这就会是明天的我们 |

|

听到很多耳熟能详的话术不禁莞尔 民粹主义真是相通的 “你以为他在乎平民吗?他只在乎领土,权力。” |

|

切入点非常好的战争纪录片 |

|

战争异化人们,我们把自己变为恶魔,到底为了什么啊 |

|

是一通电话,也是半纸遗书。 |

|

全方位的震撼,无话可说,可喜的是信息并未一边倒,落入某种陷阱。 |

![豆瓣评分]() 7.8 (370票)

7.8 (370票)

![IMDB评分]() 8.2 (341票)

8.2 (341票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%