|

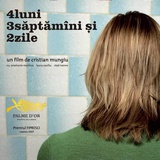

非常不无聊的一部政治讽喻片,拍摄于战争发生前,今年才准备上映。映后Q&A导演透露剪辑师在战争中阵亡,饰演养蜂人的演员(据称是乌克兰这一代最好的演员之一)也死于战争 |

|

#10285. 74th Berlinale-论坛。7分,四星有点勉强……比起其他乌克兰片子,本片比较厉害的一点连俄国带欧洲一起黑,更有趣的是导演疯起来把自己人往死里黑,把乌克兰从政商达到媒体再到民众黑了个遍,“只有混乱一团的乌克兰才能让外人无法统治”。基本上就是一个大型疯人院现场,媒体每天出产各种假新闻,而真新闻不仅没人关心,记者也动不动就消失或者出来认罪(中国观众非常容易共情是真的)。从“战争开始前六个月”,到最后一个在“战争结束后六个月”的种树作秀的场景简直笑尿了——有点不太喜欢的也是本片太过直白的漫画式的处理方式(不少地方,尤其社媒方面太儿戏了),但也理解导演这种题材真的没法做现实主义。 |

|

好 |

|

到底是谁在散布谎言 |

|

乌克兰黄建新的乌克兰《黑炮事件》~话说乌克兰办公室里绿植也太郁郁葱葱了吧,这是把没烧的森林搬屋里去了吗。。。 |

|

荒诞和各种对照有种剧场的夸张和冲突感。比较印象深刻的是在路边报刊亭看到同事认罪的新闻,以及在游船上谈论关于真相的事。“我们只能一遍又一遍重复真相,不让它沉下去。” 最后的公社有一点虚幻,又似乎是对某种体制的讽刺和抽象化……总之,主义总是高悬,为之牺牲的人才是真实。弥漫在背景中的后摇和荒诞的走向很配。有几个镜头的走向蛮丝滑。 |

|

3.5/5,又一出荒诞讽刺,导演主题与风格的一以贯之,但比《火山》更加针砭时弊,通过新闻报社的生态景观与见闻经历作为对当下身处战乱的乌克兰一次有力的观察切口。报社向权势投诚,市长选举人在当下科技与传媒之下化作病毒传播式的滑稽舞者,女性权益倒退被忽略,外国人(外国)行诈骗之实的心怀鬼胎,环境成为上位者腐败敛财的牺牲品,直至最后对于欧洲绿化网络的生态恢复已然又是一场作秀……当一切都蒙上一层虚假,男主与女主身为记者但不做伥鬼,对理想主义的坚守与彼此间的惺惺相惜成了这场荒诞错乱中最令人动容之处 |

|

席卷全球的社交媒体。这就是场表演。 |

|

乌克兰电影节。太黑了,用你们豆瓣话题来说就叫“终于癫成了你想要的样子” |

|

2.3 事儿没新意,最后的走向是什么情况/// |

|

😐全球化与时俱进 |

|

草原土拨鼠:别找了 先灭绝的肯定不是我们 |

|

最需要真相的地方,最不需要记者…… |

|

厉害的黑色幽默,透过记者之眼看俄乌战争背景之下乌克兰内部的腐烂,矛头直指本国官僚,拳拳到肉,和大部分俄乌战争题材电影拉开距离,提供了完全不同的视角。结尾直接魔幻,男女主只能逃离疯人院,让人想起大师和玛格丽特。松树被烧之后种下的又是松树,毫无改变,欧盟来乌无非是政治作秀,很精辟的论断。 |

|

政治作秀 媒体说谎 平民沉迷虚拟币和邪教 “只要我们混乱就没人能够染指乌克兰” 。开头结尾森林纵火和植树作秀的调度很绝啊! |

|

给战时制作+1⭐️

值得一看 |

|

荒唐的选举、缺位的事实、失踪的金钱与在灭顶之灾前都不愿交流,对一切漠不关心的人们。陷入昏迷的政体,无人在意的破损国旗,记者藏起来的枪炮,宁愿以祈祷来应对龙卷风的宗教。在如今的背景之下,大家可以在墙上涂抹标语来唾弃共同的敌人布丁,但战争虽能暂时将问题隐去,可总有一天,或许是现在人,或许是后来人,总是要有人面对这些一开始就残留在黑土地上,未曾被解决过的这些艰难困苦,与各说各话的真相。

所有人都深爱着这片土地,这点没有人有权去质疑。荣耀属于英雄,但混乱的惯性也如东欧雨后的烂泥,阻碍着支配者的同时拖着所有人,也拖累着英雄们,将所有人都固定在原地无法前进,战前还是战后,循环往复,一切如旧。

松树会吸干土地,但战后种下的却还是松树。没人真的在乎土地,乌克兰的未来究竟会怎样?欧美和乌克兰人民大家或许还在想 |

|

是乌克兰啊怪不得

讽刺✓喜剧❌译名❌ |

|

真相不重要,正义不重要,孤勇记者寻找土拨鼠,更寻找真相。在俄乌战争背景下,展现失去希望的土地,晦暗的前程。在乖戾的现实里即便被打得头破血流,也要发声。 |

|

最近两年乌克兰战时拍摄的电影总让人五味杂陈,一方面所处特殊年代让每一部电影都必然包含了更多电影之外的东西,也因此当每一部小有想法但整体却差强人意的作品出现时都让人感到更加的可惜 |

|

本片从森林纵火案背后隐藏的利益链条,到报社为追求流量而肆意编造虚假新闻,再到政治人物与各种势力的勾结,无不展现出社会各个层面被腐败侵蚀的现状。主角尤里的经历是最好的例证。他本是一个普通的自然历史博物馆工作人员,因目睹森林纵火事件,出于内心的正义感,决定追寻真相。在这个过程中,他遭遇了无数的阻碍和挫折,从博物馆上级的冷漠,到报社同事的排挤,再到来自权力阶层的威胁,但他始终没有放弃。这种坚持不仅展现了个人在黑暗社会中的不屈精神,也引发了观者对于正义和道德底线的思考。 |

|

#Berlinale论坛 谁翻译的片名?🤣其实故事隐喻得挺复杂,设计得不错,可惜不好笑,拍得也较粗糙,无聊得我东倒西歪。考虑到这是被虐得七零八落的人民的战时作品,原谅他们吧。 |

|

想要掺杂的观点太多,结果变得不伦不类。 |

|

《编辑部的故事》开场的森林纵火,结尾的植树作秀。 |

|

25/01/11【H】 |

|

编辑部的故事 拍摄于战争前,美学上没什么新意,包括电影里一些长镜头调度也谈不上惊艳。只是把战前一个无可救药的乌克兰展示了出来,贫富差距巨大,年轻人毫无希望,媒体靠敲诈维持运营,政府躺平,警察揩油,女权被当做笑话,还有美国骗子推销区块链虚拟币。不知道现在乌克兰社会是什么样,只知道他们的口号除了保家卫国,更多是为了不回到战前这个毫无希望的社会而战,为自己而战。一如电影里演养蜂人的演员已经殉国,却留下一段台词,当你看到每家每户都升起国旗的时候,这里就是乌克兰了。 |

|

kk |

|

《编辑部的故事》,要被所有这些老登气死咯,推销虚拟币的神棍、不要真新闻爱编假新闻的报社领导、家暴的议员、虚假宣传的昏迷中的市长候选人团队……

怎么结尾还有饰演泽连斯基和英国前首相约翰逊的,一同嘲讽他们的虚伪。

太惨了,片子里里面一个演员和一个剪辑师已经战死沙场。 |

|

尤拉莱拉把真相和军火藏在志愿者兵工厂的地下室,“总有一天战争会结束,士兵们会回来,他们不会想过我们现在的生活”,而这正是他们将来需要的。 |

|

很无聊的讽刺片。内容很好,就是太无聊了 |

|

世界大同,遮遮掩掩,粉饰太平,哪都一样。 |

|

2025,标记第46部 |

|

#7thMIFFEST#政治讽刺之外延展出一些:战场上是波士顿动力狗,战备后勤是成箱无人机,新闻造假靠ai变脸,电信诈骗靠虚拟货币,无处不在的社交媒体……与此同时,现实是停留在世纪末的乌克兰街景,同样愚蠢的世纪末政客,还有政治想象和心灵枯竭后,人们转身拥抱远古身心灵邪教。“只要我们混乱就没人能够染指乌克兰”的政治讽刺做的很好笑,只是部分片段衔接觉得有问题,radu jude做的更好。致敬死于战争的本片剪辑师和乌克兰电影人,荣耀归于乌克兰人民。 |

|

乌克兰🇺🇦 |

|

前面的讽刺力度到了年年的程度好好看,乌克兰人狠起来什么都黑,黑自己政府太好笑太讽刺了,后面有点东一下西一下的感觉收不好,那个身心灵和种树作秀还是很有意思的,再次感觉我们都生活在同一个脑腐化的世界。依然感觉讽刺是简单的,虽然这片在俄国侵略战争前就拍出了很有前瞻了 |

|

乌克兰要走俄罗斯的老路,被俄罗斯制止了说兄弟此路不通。乌克兰不信,非要走,俄罗斯没有实力来抵抗更多的域外威胁,只能先下手为强努力让乌克兰放弃这条路。结果就是越强迫越反抗,两败俱伤。 |

|

乌克兰啊。。。 |

|

好像想讲的很少 但让人感受到了很多。环境 政治 理想 生存 战争 金钱 良知… 就是我们生活的世界。在遥远的地方 人也是这样活着。

喜欢里面对于海鸥乔纳森的引用 |

|

乱七八糟的 |

|

从广受诟病的新闻业引入,以非常规的记者视角对目光所及的一切进行攻击:战争、政治、环保、父权…当无差别的讽刺构成电影的基本单元,落回现实的脚点便能愈发深刻。导演用一种非常飘忽的姿态搭起剧作,将预知性的隐忍麻木埋藏在镜头中,其中对近乎“随机”的戏剧性情节的设计极为巧妙,风趣又不失戏谑地填补上核心情感之外的、影片活力上的欠缺;而当简洁的长镜头缓缓驶入,所有旁观的要素都被拖进了深厚的反战思潮中,群体性的无力被反复遮盖,张扬的野火吞噬一切。

比起黑色幽默,不如说是深刻而沉重的现实写照,就像电影有时远不及现实疯狂;为何全球的新闻业都默契地抛弃了求真务实?为何虚伪的政治跨越层级地不断重演?为何惨烈的战争总是望不到结局?为何缺席的正义迟迟追不上冤屈?我们只见罪恶的松树被往复根植,答案被葬在无尽的虚无中。 |

|

支持… |

|

社会的阴影,和那背后更深的黑暗,渐入佳境,结尾加分 |

|

黑的毫不遮掩! |

|

3.5 ⭐️ |

|

发生在当下战时乌克兰的故事 |

|

不错不错 |

|

#GFF25 为战时制作respect。片子主题和呈现都不错,混乱的时期里找真相和感情太难… 就是希望能多点对话,剪辑风格不太喜欢。 |

|

中 |

|

权势滔天,生活饕餮。

小人物对大时代的无力,平民对权势的无奈。

对个人英雄主义,个人理想主义的讽刺。 |

|

Редакція |

![豆瓣评分]() 暂无评分

暂无评分

![IMDB评分]() 6.4 (130票)

6.4 (130票)