|

孩子或许不存在,但负罪感却落地生根了。通过移民婚姻来挣脱原生国度这种强烈的改变自己生活的热望,在愧疚之前,都不堪一击。达内把转折的高潮抽走了,让罗尔娜笑着追逐克劳迪的单车远去的镜头,悬置成一个罗尔娜和观众心中无法忘却的瞬间。 |

|

故事里面没一个好人,而这恰恰是构成现实社会真相的拼图。男人刚刚想变好,死了。女人刚刚想变好,疯了。很是讽刺。 |

|

达内用了配乐!达内用了配乐! |

|

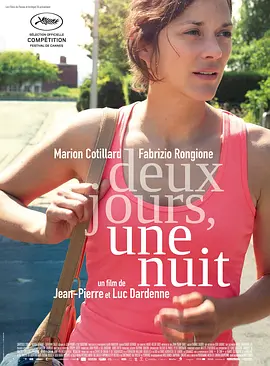

达内自然是高手。别人拍大概只会是去批判法律漏洞,达内却着意写人。与两天一夜如出一辙,动作与心理的双轴刻画,剧本写得相当好。人的尊严,生命的尊严,活着的尊严。 |

|

除了法语,其他都还好 |

|

这一次达内兄弟尽量回避了惯常的摄影,更显随意,虽然我仍旧认为手提摄影只有与近景和特写结合才能体现粗粝的艺术效果。在剧情上,这是导演最跌宕起伏的故事,由于一贯对剧情的省略,该片接连制造了男主角死亡,女主角怀孕以及险遭杀害等重大转折。同时,观众第一次在片尾听到了达内作品的配乐。 |

|

和以往比较而言 太平凡了 |

|

3.5 | 发现后半截开始围绕“怀孕”“母性”写剧情整个土到我,男人编剧能不能不整这些求求了……顺便主演太漂亮了有点出戏。雷乃演瘾君子瘦得倒是挺敬业,戒毒部分太黏人看得我想打人 @ cinexpress |

|

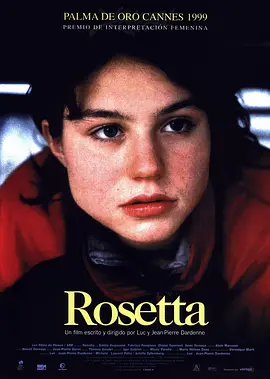

一个移民女人的自我救赎历程,获2008戛纳最佳编剧。1.聚焦假结婚问题,移民生存题材上溯至[一诺千金],女性视角承续[罗塞塔],树林收尾似[单车少年],本片亦是达内兄弟此前的演员班底大集合。2.剧作上出乎意料地工整,完全符合三幕剧模式,大胆的是在中点对关键事件进行了省略,之后又放弃对核心悬念(孩子是否存在)的揭示,转入疲惫、孤独而充满开放性的结尾。3.大量近乎一场一镜的手持长镜头,唯有女主与移民婚姻中介在车内的对话场景使用了严格的正反打,二人始终分立于不同景框中,彰显出了两人的针锋相对。4.这回,达内兄弟用了五次配乐,前四次为叙境内有源音乐(前两次为房内丈夫开启的音响,后两次则是两场舞会的背景乐),收尾则用了画外的贝多芬钢琴曲。5.点数欧元钞票的片头与中间点前女主欢笑着追逐丈夫自行车的作别场景赞绝。(8.0/10) |

|

3.5星。结尾差点就接上《永远的莉莉亚》 |

|

1. 居然是达内兄弟的作品。2. 女主角不必裸的。3. 这个女人活的好清冷,虽然都是男人帮助他得到身份,然后在用比利时身份跟俄罗斯人结婚赚钱,但她从中没有体会到任何人与人之间的温情,只有那个瘾君子对他是真心依赖,女人就是这么简单,可以为了一点点爱的曙光,赴汤蹈火。 |

|

移民故事 |

|

罗尔娜因愧疚感产生幻觉,电影结尾森林部分,也难得呈现出达内兄弟电影里少有的不真实感,甚至还出现了配乐,但这丝毫没有削弱人物和故事的真实性。达内兄弟的演员都是剧抛脸,杰瑞米雷乃太强了。 |

|

比利时的移民漏洞,中途两人c过,以谋杀离婚,片尾对腹内孩子的喃喃自语,正直有吸引力勤劳健康的女人,洗 |

|

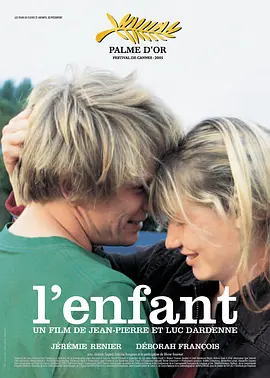

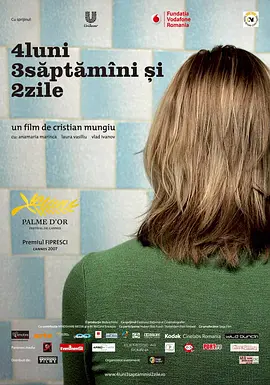

双金棕榈:罗塞塔、孩子。

评委会奖:单车少年。

最佳导演:年轻的阿迈德。

影后:罗塞塔。

影帝:他人之子。

最佳编剧:罗尔娜的沉默。

评审团奖:缺

天主教人道精神奖:罗塞塔、他人之子。

“金摄像机奖”评委会主席。

——达内兄弟这是差一个评审团奖就可以独自操办一届戛纳电影节了么~ |

|

3.5 |

|

看过一篇叫《绿卡》的小说,说的就是这档子事,那个剧情比这个好。后面的母爱有些做作了。 |

|

结尾很好! |

|

08戛纳最佳编剧奖 |

|

诱人的腿 哎 真是看着就分心 |

|

创作手记里写的几个原始设计很打动人,克洛迪试着能不能双手抱起罗尔娜,以及罗尔娜在用假睡保持对整场谋杀的沉默,不过片子里都没用到,看来老杜说的成片和初稿想法的距离往往很大是真的,一个合格的创作者不会死命坚持最初的念头,而是在不断修改的过程中找到更合适的设计。也是一个三幕的形式来构思,但打点以及分段没有那么近乎死板的精确。结尾确实让人摸不着头脑,特别是和肚里幻想儿子的对话很刻意,不好,反而到听见鸟叫做结尾就OK了。以及似乎有点太刻意的去除重点场面了,不是先看导演手记甚至会容易抓不到想法。不过手记里自曝自己想人其实会很悲观,最初的构思也符合悲观的态度,不过最终成片往往都把结尾改了,留一个光明的尾巴,是哥哥的意见?还是制片人的意见? |

|

写实的电影,不错。 |

|

字幕太烂了影响理解 |

|

很真实。 |

|

两个转折都很突然,不过效果反而更好。 |

|

冷漠下的小温情,后半段很赞。人不可能认识世界,最重要的是内省。 |

|

希言,自然。飘风不终朝,暴雨不终日。孰为此?天地而弗能久,又况于人乎?——现代人「自然」成长的节奏日趋「妄为」混乱而逐步放缓,从《一诺千金》的「翩翩」少年「演化」到寄生虫和吸血鬼般的「瘾」君子,达内兄弟用了十二年观察一个「现代」人的「命运」走向——在这高速「全球化」的过程中,经济「发展」带来了什么?带来了离婚率的持续上涨和社会「道德」伦理的整体滑坡;国与国之间的「竞争」摩擦;个人层面的「信仰」危机;人与人之间的「信任」危机;人类精神「食粮」的空心化、病毒化和付费化,这些日益尖锐且趋于无解的「人类」问题在《罗尔娜的沉默》中全都「肉眼」可见——人类似乎就在这样「默无声息」的「睡眠」状态下,就在追求幸福生活的路途中,势不可挡和一厢情愿地来到了「不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡」的阶段——「节选待续」 |

|

金錢開場。結尾:晚安;黑暗小屋內的紅衣;燃燒的柴火;母親對寶寶的呢喃(護士說,超音波檢查沒有孩子,須進一步確認,於是這番對自己肚子內寶寶的認定,是母性的直覺?或其自我催眠?);不再沈默的Lorna,不再沈默的結局,達頓兄弟這次竟然還出現配樂!Beethoven's Piano Sonata No. 32。 |

|

仍然是达内兄弟最擅长的边缘/移民问题,像是《罗塞塔》和《一诺千金》的合体。但这部的独一无二之处在于它的剧情超乎寻常的复杂,而达内兄弟完全是以庖丁解牛的方式进行叙述,人性就在缝隙之中显露出来。摄影不浪费每个像素,剪辑不多出哪怕0.5秒,看似粗粝,实则繁复精致。 |

|

当年还是不懂电影的小白~ |

|

戛纳选剧本奖给得到位。 |

|

欧洲移民题材影片,风格写实,随女主角来来回回奔波,跟随她的身影一步步深入,为她的命运担忧。女主演表现很不错,但波波好小啊,嘻嘻~~ |

|

原来有时渴望个安稳也那么的难 |

|

剧本可以用来当教学模板了。 |

|

很法国,没有刻意的编排痕迹 |

|

安静又不沉闷的好片子 |

|

结尾出音乐的处理很喜欢。剧本给人的感觉很好。我明白某一种电影里的所谓美学,其实只是对于生活最基本事物的认识态度。 |

|

Arta Dobroshi的胸脯子。。 |

|

可能是因为《孩子》和《罗塞塔》太好了,这一部有失水准,前半段罗娜和瘾君子的对手戏很吸引人,当我还在猜测他们之间的关系会怎样发展,瘾君子突然死了,故事随之变得索然无味,罗娜的心理变化也显得生硬突兀,角色行为像是被导演刻意“操纵”而缺乏逻辑。 |

|

挺闷一片,没怎么看懂,打推荐是为了提醒自己以后拿来重新看看 |

|

整体感觉极为冷峻,但其中的感情却很浓烈,因此看来特别揪心。 |

|

每个自言自语的女人心中都有她自己的上帝 |

|

看完之后有点难过,话说最后女主是疯了么.. |

|

看的是广电阉割版 |

|

总觉得女主哪儿有点像SophieMarceau |

|

习惯麻木 |

|

还是达内兄弟一贯的边缘题材,毒品、偷渡客。罗尔娜并没有沉默,相反做为犯罪团伙的一份子相当激进,甚至为了养育并不存在的孩子叛出组织。这个悲情人物正是劳苦大众的指代,真正保持沉默而又不该沉默的,才是本片批判的对象。 |

|

@看电影了没 |

|

这才叫做诗意啊。达内兄弟和余华,挺像的。 |

|

罗尔娜躺下,在全片行将结束时,贝多芬op111的第二乐章清冷地飘了出来。。。那是告别么。 |

![豆瓣评分]() 7.5 (2208票)

7.5 (2208票)

![IMDB评分]() 7.1 (9,053票)

7.1 (9,053票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 85%

烂番茄: 85%![Metacritics评分]() Metacritics: 80

Metacritics: 80![TMDB评分]() 6.81 (热度:5.72)

6.81 (热度:5.72)