|

作为定居德国10年的人觉得周老师对德国教育关键的几个点把控的真的很准👍 尤其是对犯错的宽容。记得刚开始工作时有一次不小心把一家企业客户的数据发到另一个企业客户那里,通知领导和客户时本来已经做好了失业准备。 没想到客户只是淡定地开始数据泄漏的相关流程,并跟我说:没关系,我们都是人都会犯错。 领导也安慰我说他刚工作时犯过比我更大的错误,别太自责下次注意就好。这件事不但没有影响和客户的关系,也没有影响我当年的升职。自己之后也不断的从错误中学习。业务上成长起来的同时个人也变得更自信和松弛。真的很喜欢和感谢德国对错误的态度👍 |

|

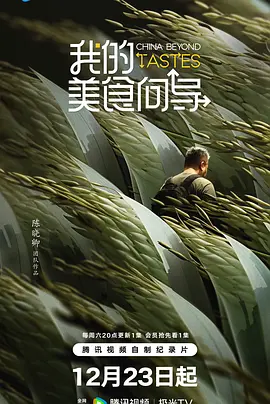

看完第一集,身为孙燕姿粉丝,知道她为什么今年活动这么少了。因为她家孩子小六了😓‖谁懂,好喜欢小君君这种时不时露出的羞涩(?)和不自然感(?)。同步在看圆桌派,鲁豫女士就是那种特别习惯镜头的veteran。小君君还是带有一丝丝“我的主业并不是幕前工作”的生涩。两位女士都很优秀很有自己的风格,喜爱,喜爱🥰 |

|

当然会羡慕德国、法国、新西兰的内容,那些关于人怎么可以活得更像人的可能,天然让我哇哇大哭。但第一集新加坡和最后一集的泰国更切近,更冷静,也更照镜,关于我们如果挣扎一下稍微迈一步,有什么其他的可能。所有这些归到最后,你又会觉得,童年也不在他乡,它还顽固活在我们自己身上,是我们一生要自己来处理的功课。 |

|

始于“怕输”,终于“出家”。 |

|

华人的基因真的是刻到骨子里。 |

|

国家的创伤会遗传到他的人民身上 |

|

几位领导的发言说明了新加坡至少有明事理的大人。我们卷是因为要与巨量的人口争夺有限的资源,你不卷就成了燃料。新加坡卷是因为根本没资源,人就是资源,所以重视人才。卷与卷还是有所不同的。唯一感到不适的是那个女老师对捡石头的小男孩说:看看你的同学桌子都是什么样……=_= |

|

看了这一季的第一集,讲述新加坡的教育,东亚都是如此的相似,令人窒息。 |

|

第二季期待值max! 看了ep1,新加坡小学六年级的考试就相当于我国高考的程度,peer pressure拉满,家长们过于提前焦虑了,不过看到最后还是蛮温馨的。想看小君君&团队多给我们呈现一些他国的“另类”教育,如马斯克自创的的私立学校(也可以采访下该校全球线上教学的学生)或者前 OpenAI 创始人之一Andrej Karpathy 离开公司后引入ai助教的个性化辅助教育~ |

|

即使在同一个幼儿园,对两个不同的家庭进行采访也会得到迥异的结果。这个世界没有真相,只有视角。 |

|

新西兰这一集把人羡慕疯了!!! |

|

“一生被洗脑且不反思的人总是对自由人的一些行为感到惊讶” 不能更赞同了 |

|

一个看世界的窗口,当知道世界有多大,就没那么容易走进死胡同了。西方世界的教育都在讲很哲学的东西,追求爱、自由、自我。东方家庭则都比较功利,感觉底子都是在争做人上人。泰国陪读家庭看得更是压抑,本穷人对中产家庭出国卷教育共情不起来。感觉他们只是更有钱,利用资源去获得更有性价比的教育。在国内考不上好大学,那就到国外考。孩子还是父母用来延续自己意志的道具。除了比我们更有钱之外,好像并没有更高的东西在。打高尔夫那一家人看起来都没有生气了。 |

|

泰国那期,辽宁人带娃留学自己却意外出家了,很特别,观点也发人深省。很多时候,我们总是给孩子寄予了太多不切实际的幻想,而事实上我们自己也并不能够凡事都做得很好啊! |

|

看到轶君老师的微博“欢迎来豆瓣评分”,我就立即听话来啦~第一集最后的全纳教育看得我热泪盈眶。我是一个即将上岗的初中教师,实习时听到班主任们吐槽班上常有个别阿斯伯格学生,给班级管理带来巨大挑战,他们避之不及并且不满于家长不愿送孩子去特殊学校。我一开始也跟着担忧和祈祷,希望不要碰上这样的学生。突然有一天我就想起了教育学里接触过的“全纳教育”“融合教育”的概念,这不就是我所向往的人道主义吗?看到纪录片的这个片段,我更加坚信,我要用爱去实施全纳教育,让特殊的孩子感受到关爱,让正常的孩子学会与特殊群体相处,学会付出爱。 |

|

看完了这一季,感兴趣的话可以听一听播客「随机波动」周轶君老师那一期对谈。颇有收益,谢谢周轶君老师与节目组!

对于热评“过份美化别的国家的教育”很想反驳,但又想了一想觉得没有必要。 |

|

以为新西兰已经封神,结果泰国才是意料之外的升华,他乡的童年不只是看到了全球不同国家的先进教育,更应该回归到自己,借用片中的一句话“我一直努力的寻找好的学校 好的老师,结果发现,那个人就是我自己” |

|

看了S2-EP01。虽然在最后关头展示了一些多元的可能性,但新加坡教育仍是中国教育很重要的对照之一,而且严厉程度更甚:下午2点放学后,孩子们就被补习班直接接走,而补习班提供的是包含晚饭在内的“一站式补习解决方案”。“小六考试”让孩子从小学就开始“分流”,重要程度堪比高考。以及,藤条体罚孩子是合法的。很遗憾,片子没能呈现更具体的学校教育过程,不知是否比中式教育更具创造力,抑或八十步与百步,都是让孩子“既要有批判精神又要服从”。

|

|

没有完美的教育,是用心对待人。泰国集,抚顺父亲因陪读最后变成圆满法师,人生的戏剧性拉满,可这才是终极教育,不是教育孩子,而是勇敢地教育自己。 |

|

多看看外面,反求诸己。 |

|

周轶君最近在随机波动里的访谈里讲到也是让我突然想明白的一点「教育是这个系统/国家塑造人的方式」,大话和实话都是这样的。最后泰国这集剪辑好碎,而且中国家长看得我焦虑症发作不得不选择两倍速赶紧播完。其中点到了一个非常关键的题是中国人不懂什么是自我实现,大白话就是活不明白,因为从小到大都不是被这样「教」过来的。最后讲回要有一种“禅”的心态,观望自己,讲内观,倒也是很符合当下的一种心态。但认识自己的确是人一辈子的命题 |

|

真好啊,感谢周轶君老师。 |

|

过分美化别的国家的教育 |

|

有华人的地方,都是那么卷。其他国家的童年教育,都让我向往。 |

|

1.新加坡:…在这里特殊的孩子与健康的孩子一起学习成长…在这所幼儿园里长大的孩子他们会看见,这个世界不光有卓越的人,也有普通人 残缺的人,这才是一个人的世界。2.德国:全国性的教育大纲规定有四件事情是小学生都必须要做的,①.了解本城市的文化历史;②.了解本州的文化历史 风土人情;③.在小学阶段进行性教育;④.所有的小学生必须学会骑自行车。3.法国:为什么这只脚不在雕塑的底座上?当地人告诉我 这个雕塑要传递的信息正是, 你不需要跟随别人的脚步,可以走你自己的路,成为你自己。…4.新西兰:一个本科生写的论文 就是(吃得)苦中苦 方为人上人。这篇论文被教授打了零分,教授问他 何为“人上人”?…大家都是平等的,你作为人上人的目的是什么?难道你是欺负你下边的人吗?…5.泰国:…人生不是轨道 是旷野…人生…是在不同的轨道上… |

|

久违地看到了世纪初新闻记者的状态,敢问,敢质疑,敢走得更远。——教育是什么?仅仅是择校、有个好专业、找到好工作,然后就是成功的人吗?这个问题太值得讨论了。在每5个中国孩子就有1个抑郁症的当下,什么是好的教育,放眼去看。 |

|

于我而言,我似乎看到了教育的本质——除去知识的灌输,教会孩子怎么成长为一个人。 |

|

建议加入年轻父母生娃前必看教材 |

|

质量一如既往的高!最后一集中国留学家庭去陪读的角度讲述,非常特别。以僧人结尾小君君用心了哈哈哈 |

|

新西兰孩子的彩虹和笑容给我看哭了,明明知道华人家庭还是补课卷,但是毕竟这个国家有帆船大海雪山和自由自在的孩子 |

![[未注销]](https://img9.doubanio.com/icon/up76046276-6.jpg)

|

新加坡没有自然资源,我们只能投资于人;⒊🇫🇷真实比好看更重要(向现实学习)、不害怕谈论死亡(跟三岁的孩子讨论着生死)、精神分析拓展到儿童;

⒋🇳🇿孩子从小要学习如何与海洋打交道;

孩子会走就下海(但年龄小,要靠家长拉起安全绳);

因为政府和社会慈善的支持,水上运动并不昂贵;

在这里你觉得“玩”是一件特重要的事;

现阶段,比起他们能学到什么东西,更重要的是他们应该对学习本身感兴趣;

大人尊重孩子的选择,孩子就会明白自己拥有选择的权利;

不只学习成绩好的人才能成为社会上有价值的一员。即使在学校没有优异的成绩,同样可以出人头地;

毛利人口占比很小,但毛利文化却成为新西兰人的身份认同。在这个国家,海洋、土地,都重要,人并不是中心。在新西兰教育里,知识也不是中心,它是在玩耍中自然产生的。 |

|

这一季我仍然给五星,短短五集意犹未尽,思考颇多,多谢君君再次为我观察世界提供视角。 |

|

认同一条评论 你选择采访谁 这就是你的价值观 没有真相 只有视角

这一季的周老师像一个眼里无光的中国家长 面对不一样的世界 想要展现先进性和包容性 实际手足无措 问一些宏大叙事的问题 感受不到之前的思考观察和灵气了 |

|

看完羡慕起很多国家的教育。一开始对泰国一集没有很高的期待,没想到跌宕起伏,用不同的切面探讨了“他乡的童年”,结尾升华了。 |

|

值得所有人看的纪录片,教育不是家长和教育工作者的事,教育也包括教育我们自己。 |

|

教育其实并不是选一所好的学校,真正好的教育其实就在家里,你要找的好的学校,好的老师,其实应该找的是自己,自己应该成为那样的人,我的孩子才有可能成为我想要的样子。 |

|

他山之石。

PS:周老师做了我想做的节目。也想像周老师一样。 |

|

看完s1讲新加坡,真为包容的幼儿园感动 |

|

推荐大家看看! 🇫🇷这一节的剧本稍微“理想化”了,但也很不错了。 |

|

华人父母去到哪里 就把“卷文化”带到哪里 希望周轶君老师有机会来挪威呀 |

|

教育还真的是一件奢侈品 无论是“卷王”新加坡 还是哲学的法国 玩乐的新西兰 能否“享受”这件奢侈品 要因地制宜。当然 学习永无止境 这个过程可以在任何地方受益终身 |

|

新西兰的牛马比中国的“牛马”有尊严 |

|

法国教育太爱了。后面两集加量不加价了!最后一集编排方式也有一些改变。希望君再帮中国人多走走时间看看世界的孩子。 |

|

泰国集最好,其他国家确实都挺符合想象的。 |

|

这个系列很好的 就是主持人存在感太强了 不应该这样 |

|

泰国的教育氛围看起来在亚洲区域内算相对轻松的。这地儿整体气质氛围有点像成都啊。 |

|

之前听闻许多人去泰国读国际学校,但因为基于刻板印象,觉得国外的教育方式就会有所不同。看下来对比欧洲国家,家长不变,即便到了国外,家庭教育做为教育的一环,也似乎仍在延续国内的模式。比较感动的是泰国打泰拳的那个家庭,爸爸说他认识到他想让孩子成为什么样的人,首先自己就得变成那样,用自己来言传身教。 |

|

西方对于教育的系统性开拓性思考也是1900年代才逐渐形成。而我们在学习这套学习系统的同时没有审视自己两千多年的教育传统,这个也是造成我们学不像、学得拧巴的原因之一。一边我们畅想自己的教育何时能像西方教育一样自由、广泛、以及看上去轻松愉快,一边卷生卷死还乐于见到西方人也被我们带进漩涡。我们当前教育主要目标是养成工程师,是在这个阶段最为高效且需要的人才缺口,本质上没有方向性错误,只是不适合成为工程师的人口众多,也没有给予其他工种平衡的尊重。这个问题其实每个国家都会面临,人口、传统、社会现状和导向,以及最重要的,孩子的感受,使教育人人能谈,但无法得出也不敢形成建设性的结论。 |

|

01新加坡:小六会考(PSLE),百分之七十五是华人,其他是马来族、印度人,人才制度(meritocracy ):机会和奖励的分配以才能为基础分配,藤条

02德国:音乐教育,性教育,不回避不遮掩,犯了错就从错误中学习

03法国:生而为人的教育,喜欢自我表达,爱思考

04新西兰:海洋,幼儿教育,考试是用来诊断,不是证明什么

05泰国:很多中国人去读书,创意视角 |

|

他乡的中产🤦 |

![豆瓣评分]() 9.4 (7938票)

9.4 (7938票)