|

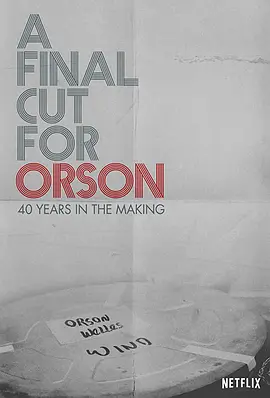

正确的顺序是先看本片再看《死后被爱》,威尼斯排片的人是傻逼,要不是我笔记做得好……每一个镜头都想名垂影史,可以想像他剪辑的时候是怎样煎熬。奥逊威尔斯的痛苦我懂了:希望全人类来了解一下我的天才&本天才不允许自己有一点点不天才的时候。 |

|

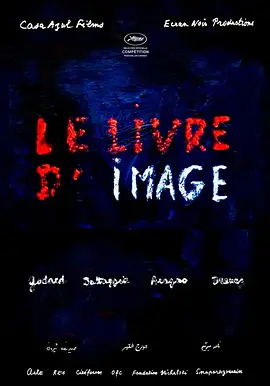

电影是《24帧》,电影是《造梦机器》,电影是《大开眼界》,电影是《血泪史》,电影是《地狱》。导演是越过《沙丘》的人,导演是《煮海》人,导演是《追风》的人,电影却在《另一片海》在《风的另一边》 |

|

大师的遗作不敢乱评点,高深莫测的剪辑让人如坠雾里就对了,讽刺电影人圈子的作品看不少,这种极端意识流的还真是大开眼界,今天下午这场放映还请来剪辑师上台。我反而觉得片中片拍得更耐看,带有浓烈的铅黄片色彩~ |

|

关于剧情基本没太看太明白,大概就是奥逊威尔斯的人生结语,以及他对电影本身和行业的全部认识;戏中戏和人物看与被看的双重间离关系彻底将观众隔绝,无论处在何种维度银幕内部就是另外一个现实,和外部世界相互对望,导演在其中是矛盾甚至痛苦的,而演员则被摄影机彻底反噬。 |

|

没有导演背景知识看的稀里糊涂。。OVER MY ABILITY. |

|

在这部作品中你可以看到导演在制作他的电影时是如何解构自己的,这部电影开始是由两个人主演的先锋电影,然后是关于一位传奇导演如何制作这部先锋电影的故事,然后是导演在向粉丝们展示这部电影拍摄时要处理的问题,这部电影不是完美无瑕的,电影的某些部分有点拖沓,但也有很多场面令人印象深刻,虽然这部电影在叙事的节奏上是前后矛盾的,但它很快就回到了略微躁狂的节奏状态,这是一部令人不安的电影,这部作品不会让观众与电影的感知疏远,一部融入了很多电影制作理念的电影,让人一时半会无法理解其所要表达的内容,整体3.5分 |

|

The Other Side of Black-White Movies |

|

意识流,碎片剪辑,发现现在已经看不进去这样的电影了。。。 |

|

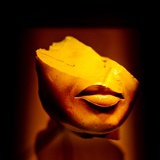

作为电影史上最著名的遗落的圣杯,《风的另一边》是难以评价的。尽管这个版本也许无法完整呈现奥胖的想法,或者根本就是被背叛的遗嘱,能在有生之年观看已是幸运——扮演Baron的演员Tonio Selwart活了106岁,始终为无法看到自己最后的表演遗憾。这是一部关于电影的电影,Orson Welles和新老好莱坞、欧洲艺术片都划清了界线,一个不落的讽刺,他确实站在了风的另一边,并孤独至死。 |

|

A / 到底什么才是作者的真诚?假如说鲍勃·福斯在《爵士春秋》中的那般假借主角坦白自剖算是的话,那么这种在不断闪躲虚构中将自己野心、恐惧、分裂甚至是造作都雕琢到极致,如此漫不经心地用最遮掩的踉跄狂欢走向幻灭,就连最花哨的剪辑都仿佛在标记他潜伏的在场......难道不更是一种无以复加的纯真吗?当作品由内而外地成为作者最大的真诚,观众所置身其中的空间就不仅仅是作品而已。现在来做能做到这个程度实在是太惊喜了,就是片头Netflix Original谜之扎眼?贵司这么容易就original了吗? |

|

看之时不妨忘记这部电影背后的传奇经历,也许能更好地理解它。就电影本身而言,《风的另一边》一点都不混乱,它有着十分清晰的结构。

如果我们以汉纳福德的录像为一级世界——以观众看到的视角为真实视角(大多数电影都是以这样的视角呈现给观众的),在这个世界中有各种各样的人举着摄影机拍摄周边的人,摄影机“看到”的影像组成了观众的看到的画面,黑白或彩色,质朴或花哨,模糊或清晰,各种角度兼备。一级世界之上是保留这份录像的零级世界,之下是未完成的影片。

但《风的另一边》中远不止三级世界,奥逊·威尔斯引领观众走上了一个永远走不到尽头的螺旋楼梯,用影像中的影像和随处可见的摄像头创造了毛骨悚然的恐怖气氛。如果是现实生活中,突然一位导演对着我们喊“CUT!”,是否意味着我们也暴露在摄影机下、供人观看呢? |

|

奥森威尔斯残片 |

|

整体使用不同格式、found footage的伪纪录片形式和对影像的思考简直是太超前了(这不就是现在人手一个camera吗?),比后来的科洛弗神马的要高级太多;戏仿欧洲艺术片(安东尼奥尼中枪)的片中片部分更是令人瞠目结舌。对于Orson Welles这样一位生前不得志死后被爱的天才导演来说,用这样一部悲情的作品来收尾,实在是有种盖棺定论的意思 |

|

单独的场景与镜头拿出来,都让人觉得别有意味,像风一样轻盈、优雅、别致,但是当这些画面拼凑到一块的时候,那种无法捕捉到具体脉络的抓狂感则不断摧毁着那些慢慢滋生的欢愉的观影体验。 |

|

不看了 |

|

片中片的夜店追逐戏看得目瞪口呆 为什么说用聚焦身体局部表现欲望很难?靠着拍pornography的经历威尔斯轻松完成大多数导演殚精竭虑也拍不出的张力 导演创作和寻求受众的过程真的永远痛苦吗?法斯宾德的圣妓怎么拍的?相似的行尸走肉四处混乱游散 太痛苦了 风的另一边还注定将是孤独一人 |

|

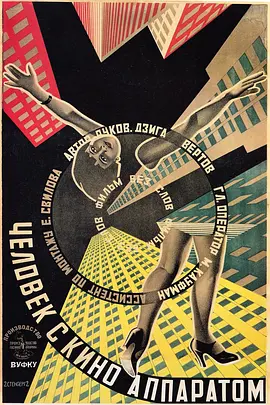

@FSLC. 觀感:今天看了兩部《持攝影機的人》?斯克塞斯說欲理解本片必先理解F for Fake。好了,壓根沒看過F的我找到了看不懂本片的藉口!ps片中片基本是威爾斯自己剪輯。 |

|

70/100 So sad. |

|

2018476 三星好片 |

|

网飞以为用钱买点独家素材拼拼凑凑就能艺术了,跟你国安卓自宫一个套路 |

|

拷贝最后、字幕走完、网飞之前,有一句“CUT”应该都听到了吧。 |

|

配合着《死后被爱》看更佳 |

|

hem解放巴黎ritz hotel梗什么时候看都会被笑到>< |

|

无非一趟洛杉矶夜旅,好莱坞总是好莱坞。七零年代美国黄片混合上海小姐,又是隔开一层又一层却也剖开一层又一层的导演自视。威尔斯suffer够多,唯有魔术是他最后的武器和声音,但魔术同样令他受苦。F for Fake, W for Welles. 真是闻者伤心听者落泪。(但男主角长得实在太像田壮壮了,他竟然是约翰休斯顿?休斯顿也会觉得自己被毁掉吗? |

|

时间已永远渗透并完全溶解进了影像,70年代的时代质感丝毫没有因现在的画面重组所消退,前卫晃动和不安的镜头,黑白与彩色的随意跳接,影片还是和威尔斯后期的影片一样,打光和声音的空间感处理有着舞台剧倾向,不过影片还是内容过于琐碎了,影片应该更像是威尔斯最私人化的表达和情感宣泄,而观众并不是他的目标受众。 |

|

在令人目眩神迷的碎片中展开,这种复眼的影像既反映了媒体覆盖的焦虑,又是威尔斯无可救药的自夸。他承袭了《上海小姐》里对镜面的运用,通过他人的眼睛来使自己裂变,形成晶体-影像。通过对同一人物以不同颜色拓印,威尔斯与安迪·沃霍尔殊途同归。 |

|

混乱,但太迷人 |

|

像戈达尔拍《再见语言》,也是意识流一般的,思考的集大成。镜头过于密集和碎片化,叙事结构也很高级,直到后期才可一窥全貌。看得非常累。我在对小男配的肉体意淫中沉沉睡去。 |

|

7.0/10。①通过著名导演男主从欧洲返回好莱坞意欲拍一部创新型影片为线索讽刺了好莱坞电影圈。②大量运用快速剪辑增强抓马感;画面质感仿纪录片,剧情上又不断在片子故事本身和片中片之间穿梭,这营造了一种虚实相交的魔幻魅力。③作为传统故事片故事组织得过于难懂(本片影像无法视为戈达尔式的旋律电影)。④怀疑奥逊威尔斯的规划本就是个初稿/半成品,而且现在还被别人二次加工。 |

|

“你拍摄了各种胜景和美好的人,所有的女孩和男孩,把他们“摄”死了!” |

|

意识流 |

|

(already) The Other Side of the CINEMA |

|

纪念意义大于电影本身。也属于自己的状态问题,实在太累,前部分看得昏昏欲睡。密集的剪辑和多如牛毛走马观花的人物支离破碎的故事真的非常非常催眠.... |

|

★★★★ or ★★???The two sides of worship . Shut up Bogdanovich!!! |

|

剪辑手法如《赝品》般炫目。 |

|

大师 我到此一游了哈。 |

|

感谢上帝把我安排在这个时代,让我看到了奥逊·威尔斯这部尘封了三十多年的遗作。他的电影永远都那么前卫,超越着他所处的时代。这是一场“戏中戏中戏”,分为三个层面。第一层是片中汉纳福德的助手所处的现实层面,影片以他的视角展开对汉纳福德导演的回顾。第二层是以纪录片形式呈现的汉纳福德的派对,杂乱无章的剪辑、手持镜头的晃动、没有叙事性的影像画面无一不呈现着好莱坞荒谬的景观以及其对电影艺术家的摧残。第三层是汉纳福德在派对上放映的他的作品,充斥着大量的性爱镜头,一个女子不断地在寻求性爱,隐喻着汉纳福德在功利的环境下的孤独和迷失,最后那个巨大的“生殖器”的倒下预示着希望破灭,艺术家永远地沉沦,最后的拉镜头将第二、三层面连接在了一起,共同指向了奥逊·威尔斯,这个不受好莱坞待见的天才导演,完成了他的自我表达。 |

|

炫技炫得目不暇接又不露声色,内容带有讽刺意味又带有哲学思考。太多细节,看一遍应该是不足够,正在二刷中。 |

|

【#1300】不知为何,从凯恩、昆兰到汉纳福德,威尔斯总是一次次预言了自己的命运,他的电影就是他自己最悲情的预言者,他的每一部电影都是一面镜子,本片中处在边缘化的电影导演被淹没在自己未完成的杰作和混乱的纪录群像中,内心和环境都不是他的,这也注定了他的结局——又一次《公民凯恩》式的死亡叙事,留下一块空白的银幕作为最后的Rosebud。 |

|

或许是今年看到最“致幻”的影片。好几处感到震颤:荒野上的充气阳具在印第安裸女前骤然倒下、雨夜的车中交织着黄绿光影的鱼水之欢、吞吐冰块的女孩以湿透的白薄衣搔首弄姿。即便只是残缺的只言片语、零落的意象与隐喻,都在生动的镜头语言前被赋予了足够的生命力。没拍完的电影里,是另一部没完成的影片,谁可知这是威尔斯以电影做出的预言,还是用死亡拍就的另一部电影? |

|

爵士乐节奏剪辑 复古色调质感 戏中戏中戏 好莱坞celebrity 过度炫技 |

|

真神蒙灰。天道崩坏 |

|

【釜山电影节展映】不愧是奥森·威尔斯,晚年作品依旧极为先锋大胆,在《公民凯恩》的基础上又往前迈了一大步,走在70年代乃至当今电影的前列,看得多次目瞪口呆。反复出现的多视角摄影机加强了伪纪录片质感。无对白的片中片更是无比惊艳,色彩、光影美丽动人,如梦如幻。而未完成作品的导演主角,仿佛指向威尔斯自己,感概唏嘘//【Netflix】釜山一刷大银幕体会镜头语言与剪辑的视觉冲击,如今再看官方中文字幕版,体会台词与角色关系的复杂微妙。不仅是奥森威尔斯对自我的盖棺定论,也是超越时代的先锋预言 |

|

这剪辑真的不行,网飞把这片子弄出来纯粹是糟蹋素材,还毁了导演的名声。 |

|

电影之游思 |

|

4.0 信息量太大了,被砸得兩眼冒星。攝影跟各種混剪強到讓人崩潰。奧森威爾斯展現了最後的「隨心所慾」,用戲中戲帶過各種議題,好比「好萊塢式關係」、女性與男性及男性與男性之間的關係,還有自我懷疑。印象極深的是關於鏡頭語言後的意識對問,女性切斷男性友誼的比喻以及最後關於「攝死」ㄧ句的輕描淡寫。(戲中戲廁所那場以及結尾那幾場簡直要看崩了! 太好看了拍的) |

|

被崇拜的不是奥逊·威尔斯,被崇拜的是影像。本片该有的原貌就像故事里的真相一样,都没有那么重要。影像就是碎片,影像有未经雕琢的也有精雕细刻的,影像甚至可能是“错的”,但影像永远是一种答案。 |

|

摄影巨迷人了。 |

|

总觉得还是过于破碎了,但是伪纪录片的使用确实惊艳。 |

|

某种意义上可以看作F for Fake的升级版。后期Orson Welles的技术特点其实跟疙瘩很像,但好像之前没看到相关的对比。 |

![豆瓣评分]() 7.4 (1776票)

7.4 (1776票)

![IMDB评分]() 6.7 (8,350票)

6.7 (8,350票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 82%

烂番茄: 82%![Metacritics评分]() Metacritics: 80

Metacritics: 80![TMDB评分]() 6.70 (热度:8.43)

6.70 (热度:8.43)