|

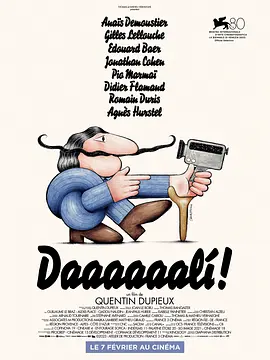

#siff2024# 导演很有趣,说想在片子里表现法国电影的种种乱象,主持人很应景地接了一句中国也这样,那其实也说明没有突出地域的特点。玩making-of 的片子很多,是日刚看完的《昆虫物语》,远的有特吕弗的《日以做夜》,相比之下这片就显得很像电影里的导演西蒙不屑做的商业喜剧了。 |

|

2.5,剧组与演员,导演与上下级就像是政府与民众,都是连续的鸡飞狗跳中维持着表面和谐的草台班子,本身就带着荒诞的幽默。而这也是我不太满意作品的一点:明明可以自然产生的幽默感却偏偏随着刻意的戏剧冲突也变的刻意了 |

|

我烤糊了一个披萨,我的人生却不想在这个店里糊掉。电影是烈性毒品,我的未来已经为此上瘾。女主角不在拖车里,只有我知道她在天台上。导演是孤独的人还是身边充满乐手的指挥官,我是没有思想的木偶还是假戏真做的演员。那天意外举起了纪录摄影机改变了我的一切,这只是你们的片场,却是我向往的人生。 |

|

能够理解导演这么拍的用意,通过戏中戏所要表达的内容和拍摄过程的一连串混乱形成跨越时空的互文,各种片场抓马也是看的人很熟悉,但整体上感觉还是有点想当然,披萨店的穷小子跟剧组大明星搞上这种事,也就写出来自己YY一下了。戏剧冲突也稍显刻意,看到后来感觉真的很像在看一群巨婴吵架,吵得我头疼…… |

|

#2024SIFF#“【+】电影是烈性毒药”但凡涉及到元电影这个模式,拍的不搞笑不反讽不后现代就是原罪。影片前面的故事和戏里戏外的对照都算不上优秀,只能说是中规中矩的拍完笑料也没有很足。在我看来法国人做电影或者说本来的那种幽默也完全没有体现。但是结尾的解决办法和最后一个大俯拍镜头人走茶凉还是让人有所感触。不同幕间的画幅很有设计感📽️ |

|

好电影啊。比中国青年导演拍的一对make of好太多了。对电影业中的内权力关系有深入探讨,就是结尾过于理想:电影拍成了,小伙子的剧本也有着落了,还抱得美人归,现实如此美好吗? |

|

从喜剧慢慢变成悲剧,片场的资金短缺摄制组罢工与戏中戏的工人失业反抗形成互文。片中的各种困境都触发了我当下筹拍的焦虑。 |

|

我觉得导演并没有想通过这部电影讽刺谁,如果一定要说有,可能就是期待美好结局的资方了。整个电影更像导演在表达自己对电影的一种热爱。就像片中说的那样电影就像毒一旦染上了就戒不掉了。男主尽管看着很咄咄逼人,一直在追求更多的戏份,但是某种程度上他也只不过是享受着表演,想让电影更好。我总觉得导演可能是自己寄托在某个角色上,或许是能为电影死去的老导演。而最后去巴黎勇敢追梦的小孩可能也是导演对电影的某种期许吧,这样美好的结局可能也是在照应片中那个片子不肯拍出的美好的结局吧。 2024-6-16看 |

|

好鸡飞狗跳的片场 好鸡飞狗跳的故事 好鸡飞狗跳的人生故事 在里面的人想出来 在外面的人想进去 文化艺术行业大概都是围城 |

|

最後的結局就像是電影中的嘲諷一樣,被資本硬控出了一個Happy Ending。又是關於電影的電影,前半部分尚好,戲內的底層自救,戲外的劇組混亂,戲內戲外的困境相映成趣,然而後半段節奏突變,人物矛盾愈發刻意,感情線也顯得突兀,編劇似乎不知道如何收尾索性擺爛了,結局顯得跑調又走味。#SIFF2024# |

|

所有矛盾激化以后就都没下文了,最后一下就HE了,法式随意。 |

|

电影结尾是在暗示真实结尾就像戏中戏一样,是被删改过的吗。。。real world当然是妻离子散各奔东西分手快乐剧组解散啦~ |

|

6.0。商業喜劇的基調嚴重削弱了諷刺的嚴肅性,製片流程與工廠體制的同構特質對應得過於草率。 |

|

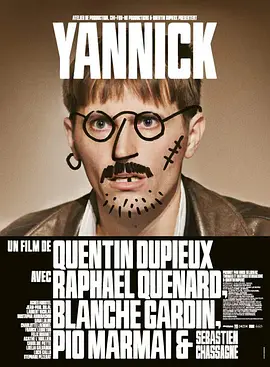

塞德里克·康:我决定采用喜剧形式,尽管这部电影显然是关于一些非常严肃和政治性的事情,尤其是通过电影拍摄的故事情节,它涉及工厂罢工、它带来的紧张局势、围绕阶级结构的辩论等等,而喜剧往往是表达真正严肃的事情的最佳方式。电影制作的世界是一个夸张的世界,充满了极度自我,很容易被嘲笑和嘲讽。这里也有各种各样相当复杂的个性——有时很难相处,有时彻头彻尾疯狂——这可能相当搞笑。演员本身也是一整章:他们可以在场景中倾尽全力,但在镜头之外,他们可能完全内向和压抑。布景是工业规划的产物,而我们却用纯粹的情感来创作,这本身就是一种奇怪的动态。这种混合有时肯定会引起爆炸。20世纪80年代,皮亚拉看着实习生的我说:“总有一天你会拍自己的电影。你会继续走下去。”他20多年前去世了,但这些话仍然伴随着我。——SIFF26 |

|

3.5 |

|

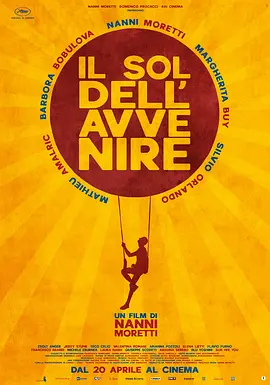

#SIFF 原片名是制作花絮(making of)。导演遭受制片人的压力,演员争夺戏份,立志成为导演的年轻人把制作花絮拍成一个孤独导演的肖像,加上贯穿其中的法式自嘲、感情纠葛、片中片(墙上贴着的海报透露叫《工厂》)的工人故事,都是熟悉的配料,构成一部娴熟(但也无新意)的法国喜剧。 |

|

全世界都一样,但是也有些不一样 |

|

三星半,我和发财跑去巴士底广场旁边的影院想看perfect days,结果没票了,于是看了这个。又是一部关于拍电影的电影,我对发财说,你们法国好喜欢拍这种题材的片子,关于虚构的虚构。导演很明显对处于危机中的工人阶级有投射性认同,应该是觉得作者电影的空间越来越小,再加上中年危机。 |

|

+ |

|

这真的不是在黑《开战》和Vincent Lindon?戏中的男主角还特意找了当红喜剧明星Cohen来?

能理解拍摄中的工贼与戏中戏的工贼做得勾连,但比较无聊。吵架戏十分法国,整部电影都十分法国。 |

|

当对喷成为一种风格 |

|

影片通过三个章节、不同画幅的转变,来展现戏里戏外的紧张戏剧冲突。不单单是戏中戏角色遇到的沮丧,更是拍摄这部影片导演所遭遇的困境。整体完成度不俗。 |

|

3.5 法国月经片类型的电影,几乎每个月法国院线都会有类似巧思型电影出现,只不过在国内看就有一种瞬间拉回ugc les halles厅里的感觉。 |

|

【C+】 |

|

感觉像一场闹剧,又不能看到戏中戏本身更多的内容,所有冲突都很刻意⋯ |

|

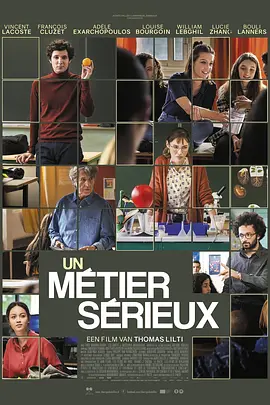

8/10.戏里戏外的片场故事。戏里是无产阶级工人对抗资本家,戏外是资本家不满意影片结局撤出了投资,里外形成了对照。片场还出现了很多意外状况,导致拍摄很不顺利,好在最后事情出现转机,戏里的工人们失败了,但戏外的影片却靠意外的赔款完成了拍摄,属于圆满结局了,都对应上了。中间还穿插了一段片场爱情故事,浪漫的调味剂。这是一部拍给电影从业者和影迷的电影,处处都有黑色幽默和调侃,就像片中制片人所说,电影是戒不掉的毒药,对我来说看电影也是。我以前就说过,法国的群演是最专业的。 |

|

严肃喜剧 |

|

完整地讲述了一部电影的拍摄过程,戏里戏外的故事纠缠在一起并互成镜像。表面上是讲述一部关于劳工抗争影片拍摄中遇到的各种问题,尤其是资金问题,实则是关于利益与妥协的探讨。影片中所拍摄影片的两个悲喜剧不同结局,实际上也预示着不同人生态度所带来的不同结果。面对利益之争,妥协还是抗争到底,隐含着是理性地利益最大化还是义气用事双方毁灭。片中导演比男主角理性得多,他最后达成了最想要的结果。男主角所扮演的工头,实际上他享受着领头人的权力快感,宁可一毁俱毁,最后让自己走进囚牢,也毁了自己的人生。影片拍得挺有意思,可看性也挺强。 |

|

哪里好笑了? |

|

电影是戒不掉的毒药。群演小哥和记录小哥都很帅。 |

|

一部关于拍电影的电影,以片场喻社会,而且比较有意思的是片场与现实相呼应,工作的维权与剧组的坚持,而且片中的故事与片场中的故事相互补充,过渡也自然,设计还是挺巧妙的;想要“美好结局”的资方,想要坚持自我的导演,想要拍摄顺利的现场制片,想要表现自我的男主,想要摆脱男友的女主,想要报酬的剧组人员以及想要实现拍摄梦想的纪录片小哥,除了资方,所有人都得到了想要的结果,最后的转折实在有点随意,而且过于理想化的大团圆自然也削弱了本身的讽刺与社会性。7.5 |

|

非常常规的元电影拍摄方式,用电影中的电影的叙事来塑造主人公(电影中的导演)的情感流变——工人的抵抗代表着导演对艺术的追求抵抗,工人的诚服即代表着导演的自省与疑惑。 |

|

一个混乱的戏中戏故事。片中导演要拍一部有关工人的电影,因为不愿意用资方的HE结局,遭遇撤资;戏中戏的男主简直就是戏霸,一直疯狂给自己加戏;女主戏份越来越少,委屈得不行;喜欢电影的小年轻写了很好的剧本,但只能在片场拍纪录片。按理说这戏中戏应该拍不下了吧,结果电影的结局如同片中导演不愿意拍的那个结局一样,神奇的HE了。戏拍完了,小年轻也有机会去追寻电影梦了,甚至还和女主角好上了,现在这个年代还有这么美好的结局么?不现实。这不是法式松弛的积极一面。 |

|

革命老区的革命精神真是化在血液里的。不喜欢编剧小哥和女演员的支线,俗套了。 |

|

7分。戏中戏~~~其实只要组织过活动就能理解这导演了,事情多得根本忙不过来,各种协调,计划,说起来艺术可能要拍得很后面了。特别是这种投资方提桶跑路得情况,99%都该是一地鸡毛,最后这样的结局,很难说是不是就是又拍了一段戏中戏中戏~~~PS:感情戏部分真的完全没必要~~~ |

|

一部「片中片」,跟住導演嘅鏡頭睇到一部關於工廠倒閉的影片嘅緊張拍攝過程。發現了電影拍攝的不易和困難:製片人對結局的修改、資金問題、演員的自負、組織安排等。套戲話說法國知名電影人Simon開始拍攝一部關於工人為保護工廠不被搬遷而鬥爭的題材故事,但一切都不盡如人意...製片人想要改寫結局,並威脅要削減預算;劇組工作人員罷工;導演自己嘅個人生活又系一團糟;Joseph系一名想進入電影行業嘅臨記,系Simon同意下拍攝幕後花絮。開始跟蹤攝製組,捕捉這一切混亂的景象,「Making of(片場花絮)」有時比電影本身更精彩。飾演導演Simon嘅Denis Podalydès好好戲,能將面對各方的壓力錶現得淋漓盡致,不過套戲都系睇得有啲壓抑,應該唔會翻煲。 |

|

比《红毯先生》强多了,精彩不乏热闹,片场内外的互文牵动人物生活中的辛酸,结局过于he不太现实显然是玩飞了。 |

|

C'est une véritable leçon de (fabrication du) cinéma que Kahn donne ici où se rejoignent de différentes strates de réalité et de complexités. Plus d'une mise en abyme ou d'un portrait d'une profession, cette vue de l'intérieur peu satirique épingle les situations délicates que le métier de réalisateur doit affronter comme ce fameux choix cornélien entre l'art et la rentabilité avec une poignée de légèreté mais pas si légère |

|

工人与资本的矛盾、影人在艺术与金钱间的抉择、小镇青年的生存困境——涉及的主题过多却不懂取舍,难免轻浮了

|

|

SIFF 2024.6.21 百丽宫长宁来福士 20h40-22h35

编剧是“妈妈”,导演是“爸爸”,爸妈被各种绑J,孩子要难产了;

「这里是法国!不是TMD美国,Final Cut 在导演手里!」

爸妈是打工人,被生活的狗屁倒灶C残,孩子持续童言无忌ing;

草台班子能把项目盘下来,但是草台班子拍不出真正的电影!

天赋:天天做梦,诗词歌赋,梦成不了现实,电影说不定可以!

【8/10】

1 pitch sentence 推荐:🎥🎬献给 导演和编剧创作者 的 一封电影情书 ✒️ 💌

➕1句 买一赠一 推荐:电影是个“推拉摇移躲避各种绑J的守擂艺术”,精彩可能在别处! |

|

从《日以作夜》开始我就一直特别喜欢这种关于制作电影的电影。看来拍电影确实能把半条命搭进去。最后导演说我累了,这是我的最后一部了,但他真的会停下来吗?如斯科塞斯所说,电影会让人上瘾,唯一解决的办法就是拍更多的电影。场记导演这条支线其实过于贪婪,要么给更多的线索以及和主线交织,要么干脆去掉他身上的大多冲突,都要比没有得到处理要好的多。这是一个新导演的崛起,他知道也许现在发生的,同样会发生在他的未来,但他义无反顾地走了进去。 |

|

#SIFF26 本来不理解这个女演员和小男孩happy ending的结局,直到导演说他既是片中的导演也是这个小男孩才恍然大悟。结局很精妙,高潮冲突部分很真实(再说一次片场的所有人都是民工),片中男主演想起了某个电视剧男主真的也笑死。就是前面互文有点差,不过回想起了很多在片场的痛苦而美妙的时光还不错。 ps:怎么没人拍个电影节电影院的电影,这个映后真的更精彩。 |

|

这哪里是喜剧…戏中戏。#MyFFF2025 |

|

吐槽归吐槽,女演员照样刻板化… |

|

挺典的,就是戏里戏外呼应那一套东西。缺点就是没啥意思。 |

|

片场和戏里是工人对抗资本的互文,导演和小伙子像是一个人的两个年纪。谁不想年轻时能逃离一潭死水的生活一头扎进片场这片波澜壮阔的汪洋大海,年老时又能家庭美满妻贤子孝功成名就美美退休呢?拜托,这里可是片场,来了就别想离开了!人生纵有悲喜,摄影机也不要停! |

|

一部当下这个节点来看很应景的元电影:法国草台班子面对资本施压,搞艺术创作的与民众声音相悖以至于爆发阶级斗争,最后莫名其妙he,现实与戏与戏中戏产生了多重互文。看后心里没有宽慰或愤怒,只剩下无奈…很喜欢本片在以画幅与色调区分影像与现实的设定下,穿插了那些立足于创作者的视角下虚实融合的瞬间❤️ |

|

过时的电影,《一切安好》早已说了一切。 |

|

结尾显然嘲讽戏中资本对剧方的硬控,但电影整体的叙事也太高开低走了。 |

|

草台班子的具象化。曾经吹过的牛逼不经意间被啪啪打脸,不知名的小草保不齐在什么时候就鸡犬升天。 |

![豆瓣评分]() 6.7 (850票)

6.7 (850票)

![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 60%

烂番茄: 60%![TMDB评分]() 5.83 (热度:10.96)

5.83 (热度:10.96)