|

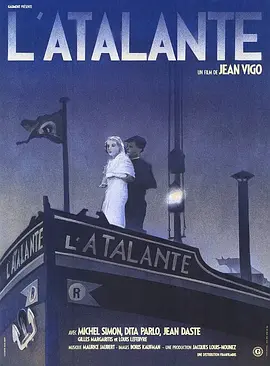

打光又是那么柔和而销魂。北非连成一片的屋顶,社区。明知山有虎、偏向虎山行。诗意现实主义永远登不上去的轮船,爱人到最后也看不到自己,对比下伊豆的舞女,这是多么让人绝望而悲哀。 |

|

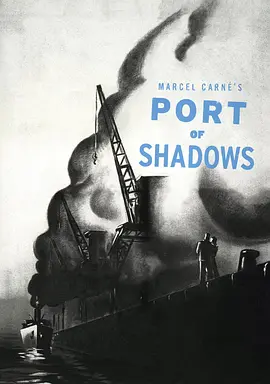

法国诗意现实主义。异域风情的建筑场景、构图、镜头景深的展现都很有特色,但是叙事主线被群戏的杂乱、表演的夸张削弱了,吸引力打折。 |

|

【诗意现实主义】法国殖民背景,影片有着成熟的诗意现实特色:关注生活于社会边缘的卑微人,失意潦倒的生活以及短暂的美好感情,最终以悲观主义的伤怀基调来幻灭,宿命结局。|预示着男女间的暧昧联结,几组逐渐变紧的正反打的柔焦特写。另外一个自古至今渲染情感的手法则是:固定的面部特写长镜头,演员专注表演,面部变化(眼泛泪光等)同理弧光(最近内地观众印象深刻的类比小偷家族中的安藤樱。)2q |

|

將愛情投射於故鄉巴黎,Casbah的異國風情十分美好,詩意寫實佳作一部。 |

|

结局不错,这个城市好正。 |

|

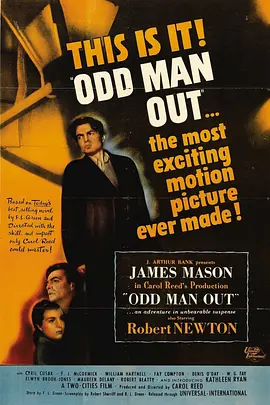

声音叙述画面 高低角度 布景 镜头对准小孩 tension. 与命运的斗争 |

|

诗意现实主义代表作;蜘蛛城堡;结尾,那可不只是淡淡的忧伤啊,好 |

|

开头几个场景的调度很牛啊,但片子进行下去以后就完蛋了。节奏感全无,法式啰嗦贯穿,几个小弟止于每个人设计的小特点,主角完全没有吹的那么厉害。爱情来的无厘头。城寨也一片繁荣和气,偶有暗杀都是主角们干的。冲出城寨的原因虽有铺垫,但也失于简单。考虑到3几年的作品,稍微可以原谅。 |

|

柔光正反打,轮流说出巴黎的地标,再回到双人镜头,异口同声说出最后一处,两人关系就这么拉近了,电影的魔力时刻啊。 |

|

男主角的魅力说服力不足。无爱不活的结局总是让人唏嘘。阿尔及尔的居民区有种视觉魔力,但在这里却并未尽其用。 |

|

8.2/10。两条线交织:为摆脱法国警方而逃到阿尔及尔的罪犯男主(法国人,已有女友)与法国和当地警方的斗智斗勇;男主与来此旅行的法国游客女主(已有男友)从相识到相爱。最终男主中了警方的计谋且女主也被警方骗着离开了阿尔及尔(也就等于离开了男主),绝望的男主于是自杀。影片有着浪漫诗意而又表意有力的高水平摄影美术,运镜与场面调度也精准娴熟,但作为传统故事片本片叙事较拖,扣0.5。另外,本片有些地方有缺乏影像意义的失焦,是技术失误,扣0.1。 |

|

很难说贝贝是爱上了那位女子还是太想去远方,爱对他来说犹如困兽斗。而爱他的女子为了留住他,关他入笼,最终永远失去了他。迦班怒打眼线那场正是被激怒的困兽。 |

|

阿尔及尔市井群像塑造得好,结尾还有点反黑色电影的意味。 |

|

就是受不了这样的男主角与女主的一见钟情 |

|

个性在阿尔及尔,逃匿在阿尔及尔,爱情在阿尔及尔,浪漫在阿尔及尔,幻灭在阿尔及尔,消亡在阿尔及尔。 |

|

(7/10)困在阿尔及尔的Casbah,对巴黎的乡愁让他铤而走险。故事今天看来太过浪漫实在不可信(着实像是大家一起过家家哈哈哈),不过空间真棒,后半部戏对情绪的调动也不错。 |

|

3.5星,爱情部分看上去很突兀,但是对贝贝来说这个女人就像是他心中巴黎的一个缩影,代表了那个城市,如果这样去理解的话那么身在阿尔及利亚的贝贝的这种看似无来由的强烈感情就很好理解了。镜头调度尤其是一些流畅的运动镜头令人印象深刻。PS老女人放的那首歌应该是影片的点睛之笔吧。。。 |

![[已注销]](https://img1.doubanio.com/icon/up1061946-238.jpg)

|

2015.10.9. 中国电影资料馆 |

|

打光。“你让我想起地铁”“-你真好闻”“-地铁味”/

想要说声爱你,却被吹散在风里,猛然回头你在那里~~我大声喊你的名字,你却捂住了耳朵。 |

|

有几个好美好美的镜头就足够了 有点俗套的故事 但充斥着柔软和浪漫 |

|

当Gabin对女主说你身上的香味让我想到了巴黎地铁时整个放映厅都笑了。两个人在殖民地想念首都、轮流报巴黎地名也真是太让当代巴黎观众出戏了…片子从一开始就把Pépé这个人具有无与伦比的个人魅力这件事作为已知和背景,而当这个人出场后完全没有足够的表现以证明这种魅力。既不明白为啥Casbah里的阿拉伯人全都崇拜这么个法国匪徒,也不明白他为啥可以迷倒所有女人(那个年代流行大饼脸吗?)……还有最后Gabin一路走出Casbah的过程中,他的身影在一个接一个的纸板背景里前进,持续了得有一分多钟吧。虽然也可以说是强化了某种剧本本身就带有的不真实感,但看起来就还是好水啊——当时据说摄像设备太庞大没法在Casbah狭窄的街道里操作,于是其实片子里的Casbah都是摄影棚里搭出来的… |

|

腓尼基计划补课 |

|

7.1/10 |

|

法国诗意现实主义... |

|

三星半。 |

|

最后悲剧气氛好重,对自由的向往也确实动人,但其余的一切,爱他的女人,他爱的女人,反而都显得更加幻灭冰冷。而且情节漏洞太多了吧,并不觉得能和卡萨布兰卡相比…… |

|

上次法盟黑色电影展看的 |

|

Pépé的襯衫上繡著J.G.,Jean Gabin |

|

37年的片子就这么厉害了,两层叙事,一层是现实的,一层是心理的,心理层面的赋予了此片寓言色彩。最后的结尾与其说是为了爱情傻傻送死,不如说是不甘受限于樊笼,宁可死也要摆明追求自由人的决心。那个女人与其说是爱人,不如说是自由的召唤,是失去的美好的化身 |

|

痴情的绅士歹徒 |

|

这就是五巨头?实在是看不下去,看了半集没看明白,弃(反正也学不到什么)。

听名字挺有趣的,逃犯贝贝,没想到把黑色电影拍成这个鬼样子。连人物和主体都让人犯迷糊,还怎么展开剧情呢?也没见着《游戏规则》变成败笔啊,有一个很明显的问题,如果说文学是字的组合,而电影是影像的组合,那《逃犯贝贝》就是不务正业的电影,一本正经拍文学结构的电影。就拿人的知觉而言,如果电影仅仅致力于把复杂的事情以复杂的方式重现,那意义何在呢?用极致的上帝视角写犯罪题材看得真心累。

补充一下AI的回答,AI说电影强调了底层身份的逃犯在反抗命运时却被现实残酷地驳回,无论他怎么挣扎都不能摆脱现实束缚的故事。爱情方面,贝贝和情人憧憬着一次逃离计划,最终没能实现。

以后还是把五巨头之尾巴放在最后看叭。2.8 |

|

个人觉得美版更好些 |

|

贝贝可以在卡斯巴错综复杂的居民区安然自在,让警察干瞪眼,一旦没有了这个屏障,侦探使出的美人计奏效,贝贝束手就擒,但贝贝心甘情愿,这是爱情的魔力,是真挚的情感体验,即使是死路,也算值得,他走向邮轮的路上,镜头轻快而舒畅,大盗由此解脱。 |

|

可惜看的是字幕机翻的。 |

|

几个镜头很不错,片中的女人们让人印象深刻。 |

|

又是好汉难过美人观的故事 美人长得多像Marlene Dietrich的 |

|

老电影里的北非,Casbah连绵无尽的屋顶。15.9.25 @北京法国文化中心 |

|

有些镜头真美啊!结局也是我所喜欢的,Jean Gabin的演出太打动人了。 |

|

让迦本总是很好代拿破仑…………… |

|

主要是困 |

|

喜欢他用两个女人来浓缩两个城市概念。将所谓的“自由”拍出极佳讽刺感,映透到底是他自己的性格悲剧。怎么可能自由?今天不为巴黎死,明天也为纽约死吧。 |

|

忧郁自傲的无产者,身份不明,小人物落网式悲剧,愤然自杀,贝贝穿过隧道式的回廊,背景柔和的大色块,显得离人物很近,大朵的云也很低,恋人隔着栅栏的面部特写长镜头尤为动人,太深情太悲剧了!为了一瞬的爱与誓言,走向已知的寂灭命运!给已自杀的贝贝打光,仿佛作者给他的祝福,去圣洁的天堂 |

|

让·迦本的独角戏 被捕之前走的那一段路背景超现实处理真棒 既像是走出电影又像是走入电影 |

|

影史的关键作品和个人喜好总不能统一。后半段渐入佳境,Gabin的个人魅力尽情释放。 |

|

#HKIFF# 话太密了反复睡去(我今晚真的会早睡),不过我一直等的只是最后出逃那一刻,还以为会去城里转一圈,原来所有巴黎都投射到满脸柔光满身珠光的法国女人身上了。查了下巴黎地铁1900年有的,那会的地铁应该确实还比较光彩哈 |

|

【中国电影资料馆展映】《卡萨布兰卡》原型。虽然是1937年的电影,但电影镜头语言成熟、丰富得让人惊讶,即使过了80年依旧熠熠生辉。贝贝的潇洒冲动,情人的深沉苦情,警察的圆滑狡诈……每个角色的形象都是那么生动,让人难忘。阿尔及尔实在是北非最有故事的城市之一。四星半 |

|

诗意现实派~ |

|

虽然被称做诗歌现实主义的典型作品,但实际本片相当平庸。现实再造非但没有创造出一种诗意的宿命感,反而让电影完全处在一种好莱坞制片厂式的影像风格当中。至于诗歌现实主义的典型人物与情节,也基本沦为普通犯罪片的情节存在。可能也就只有结尾可怜的5分钟杜维威尔才展现出了一点基本的镜头语言设计能力,仅此而已 |

|

啊好漂亮的镜头里好漂亮的“异域”,作为Orientalist一大代表作夸起来有种如鲠在喉的,诡异感。但melodrama得好恰当,故事表演配乐和运镜,浪子心中永不能触及的“故土”,女性化也神性化了的土地,他的FEMME of Paris。Casbah是叙事中不可或缺的背景板,但也仅限于背景板了。摆在正中的是Pepe的眼泪Gaby的钻石,是巴黎带去的风花雪月,而土地上衍生出的各色人等Slimane、Ines、Regis不过是杂音罢了【【 |

|

三星半 有些地方有点失焦呀 “我在你身上闻到了地铁的味道” 对巴黎的对城市的愁思在一个女人身上体现 最后一幕真是伤心到醉 原来那个登不上的船是诗意现实主义啊 |

![豆瓣评分]() 7.3 (388票)

7.3 (388票)

![IMDB评分]() 7.7 (7,959票)

7.7 (7,959票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![Metacritics评分]() Metacritics: 98

Metacritics: 98![TMDB评分]() 7.20 (热度:8.80)

7.20 (热度:8.80)