|

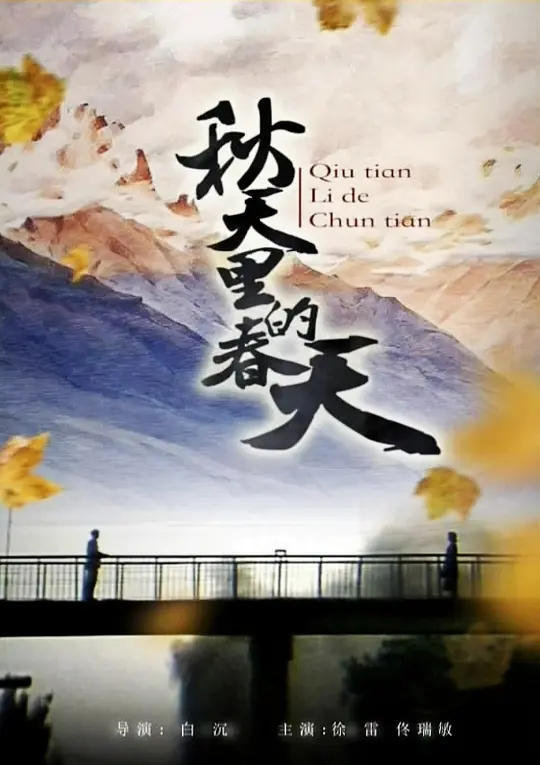

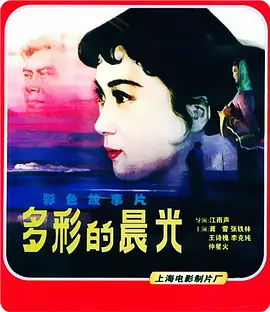

#资料馆留影#几乎被埋没的国产佳作,80年代的爱情观,甚至比起如今更新潮。可贵的是并未止步于反思控诉那段文革伤痛,而是从一个官复原职的市委妇联主任的立场,透视动荡岁月之后对人生抉择的影响,以及阴魂不散的封建势力对与妇女生活发展的束缚。周围人总觉得主任就不能与邮递员谈恋爱甚至结婚,亲生儿子奉劝老娘为了下一代的幸福舍弃自己的爱情,理由五花八门,所以呢?一个女人就没有权利追求自己的真爱嘛?电影并未给出明确的答案,只是以一个有情人在桥上偶然重逢的段落结束,背后的晕红的夕阳与脚下疾驰而过的列车。意犹未尽之感,时代总归是向前走的,追求真爱的脚步也不该被任何力量以任何名义束缚住,心应该是自由的。ps 女主角真的和苏瑾有几分相似。 |

|

70周年影展*天山。到“不能忘记的爸爸”那里,影片骤然变得现代起来,因为它反思的不只是一个时代的伤痕,而是祖祖辈辈的阴影,父的缺失反而彰显出无处不在的父权压力。文本用对“幸福”、“权利”的反复追问,指出开放社会的迷思:对于什么是为你好,没有标准答案。对十年的展现与视觉符号的设计(金鱼、火车、镜像)使得它比《大桥下面》更有作者意识,选角好,徐雷的气质两头都靠。 |

|

牛逼,还是民国过来的老导演细腻,情感铺垫的真讲究,镜头用的也好。与八十年代粗枝大叶的情感戏拉开了巨大的差距。内核还是《人到中年》,但两段式结构和新旧时期的对应更有趣 |

|

如果性别交换,可能就没有什么阻碍了…女主的妇联主任的职业真是个大讽刺,争取的了其他各位妇女的权益却主宰不了自己的人生… |

|

看过 |

|

这部电影太强了。内容上这样一部谈话类家庭电影做到了极致的细腻,布景上非常棒,演员的演绎上,我觉得他们不仅仅是在演,他们是真正的历史见证者。 |

|

徐蕾确定自己感情表达给男主的那段主动的动作戏,含蓄而蕴藏巨大的想象空间啊~~ |

|

萧瑟的秋天里注入的热流、希望和自由。八十年代反思和解放结合表达,温和反思文革带给两代人的身份枷锁和心理创伤,新时期以女性为核心的思想解放、心灵解放、身体解放,追求自我幸福。被极端思想侵占无权拥有青春的一代人,解放后对逝去青春的返光向往。八十年代舞曲,解放的身体,红色洋溢的空间,虚掩的门缝,银幕上最勇敢地喷薄欲出,被禁锢过的才最激烈。第二代编导与新时代改革碰撞出来的火花,白沉对女性的刻画和拿捏,从《花姑娘》到此依旧深刻,定格桥上无法跨越的距离,也是老一代把幸福留给新一代的无私和无奈。 |

|

众多反对声中最无情的就是有了媳妇忘了娘,棒打鸳鸯的儿子,要是回到小时候孤儿寡母受尽欺负的时候巴不得罗叔叔当他爹呢,就这样忘恩负义还能指望以后对娘孝顺? 男权社会里身为女性的不平等让人痛心,要是老市委书记没了老婆,找个小二三十岁的女娃娃,可能还会当做组织上乐于促成的美事呢! |

|

徐雷可惜了,比余男强 |

|

迟到的恋爱太曲折 |

|

值得一看 |

|

导演白沉是1922年生人,但这片的主题意识和电影语言要比不少第五代“现代”得多。天桥、暮色、散发着浓烟的火车。爱情的火焰能燃烧数十年,但个体太渺小、太脆弱,没人敢伸手去取暖,只能眼睁睁看着它熄灭。 |

|

这就是电影的艺术 |

|

一曲相思,她终究主宰不了自己的幸福……(市妇联主任这职务也很讽刺,女性性别歧视依然是生活与政治的牺牲品。) |

|

中国人活的很累!

对距离文革结束不到十年的这样一部电影来说 (再加上中国人思想本来就不是很开放),它是很前卫的。

为什麼我们永远都是 *为人活着*?过分的 *无私* 其实是一种 *愚蠢*。

我在外国呆了35年,娶的老婆是一个金发绿眼的澳大利亚人。一旦儿女成人,他们就有他们自己的世界。 |

|

其实这种无理要求别人守寡的人,任何时候都不会少,这种儿子儿媳,呵呵,我要是婆婆,结婚后我就往死里neng他们!话说儿媳妇居然是邬君梅,哈哈哈! |

|

里面的讲话满满的行政夹克的味道 |

|

邬君梅 |

|

前半部分的文革表达的比较平淡'不过可恶的嘴脸依然存在。。后半部分主张的妇女权益,却又用自私迂腐的道德绑架! |

|

好骂 |

|

张弦写女性故事特点突出 |

|

徐雷好演员。看过这个片在六铺炕拍外景。1986.04.14 |

|

很多人看到了被压迫的妇女,却忽视了一直处于压迫之下的男性。总而言之,阶级压迫、特权思想这些东西,他们可不会看人下菜,只会无差别攻击所有人。无论是压迫者还是被压迫者,他们都是结构的产物,在一定结构下,所有人都无法掌控自己的角色和命运。 |

|

她如果是个普通妇女,嫁给邮差估计都无人在意,可偏偏是个烈士遗孀妇联主任,组织单位和周围亲人给的所谓伦理枷锁压得她喘不起气来,她为大众妇女争取最大的权力和自由,可偏偏自己却背负封建思想的枷锁,真是令人可笑。 |

|

这片小时候在影院看过,但是现在已经忘记内容了,只记得当时觉得这片名和另一个片《都市里的村庄》是一对儿来的…… |

|

春夏秋冬不测,一时炎凉;悲欢离合终有,两端情义。3.5(2022-11-26) |

|

我很想缄默不语,怕被误解为抹黑或什么。但是,那个时代的戏,无论剧情、演绎还是转场都太过样板太过生硬,缺少活力缺少对生存状态的刻画。只能通过一点点缝隙,窥视时代的光,一砖一瓦、一举一动的光。当真诚与尴尬集合在一起,我真的不知要怎样“划线”评价。值得一看(的二流时代纪录电影)。 |

|

越来越坚信,张弦是中国电影史上一位能留下姓名的编剧,不必纠结张弦在编本片前有没有看过瑟克的深锁春光一院愁,因为他对中国女性被历史裹挟命运的深刻理解,才注定了这部影片具有的独特价值,在性别意识与时代症候两个方面都完全可以和瑟克一较高下!尤其对于中国观众而言,这份内里的无奈辛酸和西方有相似之处,却又有着西方观众不能理解的本土特质,! |

|

自私的人们劝她不要太自私,追求幸福的权利被所谓的道德所绑架。#女性电影 |

|

bili 无字 爱情3/因儿子的反对二人不能在一起 |

|

春天虽然到了,但有些人的心还活在冬天。 |

|

情感表达非常细腻。发现白沉导演晚年的作品,1984年《大桥下面》,1990年《落山风》,包括此片是1985年的,有一个共同的主题就是世俗眼光下的禁忌之爱。 |

|

落难时没人管,平反后人人管;压抑的情感,时代的悲剧,人言可畏的悲愤; |

|

中国文化最恶心的一点,就是要求所有人各安其位。君君臣臣父父子子,像九天星宿不可转移。寡妇守妇道,君子死社稷,从来看不到一个人字。 |

|

公园段落是甜甜的“今日小雨很美”,舞蹈段落令人慨叹曲折探索中一代人最美的青春韶华。拨乱反正,恢复秩序,返程回乡,小年轻恋爱仍要“认身份”,女性·母亲依旧被压抑,人的思想解放何时到来。 |

|

改开之后,等级身份消除了吗?极左时期什么走资派、当权派、工人阶级、资产阶级、红五类、黑五类,一定要用出身、身份、立场定义每个阶层的地位,好分出革命的和反革命的,从而一类人把另一类人打倒,当权的村长受贿吃喝才放出杨杨可见一般。而邮递员罗立平正是对这种荒谬的迫害不屑一顾地帮助周良蕙母子度过难关,长期的患难与共积累了诚挚的感情,改开后,周良蕙被平反地位提升成为妇联主任,而罗立平还是小邮递员,他们之间的交往遭受杨杨、小玲、哥哥、市委等多方面的非议和阻挠,虽然没有了迫害,但每个人心中的地位等级差异还是横架在人们固有的歧视链条中,每个人都有追求自己幸福的权力!个人情感再也不能被强大力量安排了,这是违背人的自由意志的,相信他们最后在桥上的相望能够走到一起,时代进步、文明提升就像那列火车滚滚向前。 |

|

7分,电影营造的压力让人烦躁,真切的能够感受到电影人物的苦闷与纠结,因为观众可能感觉更甚。 |

|

No.2327 WG背景下的爱与生活,不离不弃的患难之交,始终摆脱不了最终阶级身份矛盾的束缚,电影的细节很到位,但还是那个时代演员演技话剧化的特色有点突兀,结局很好,无声胜有声,也许无论怎样都是可以理解的 |

|

吞噬的人间情 |

|

文革片少有的视角,直视中年女性的情感需求。第一次看这位女主比较年青时的影片,有颜值有演技。 |

|

很难想象80年代还有这样的作品,女性命运被社会语境碾压,好不容易把儿子拉扯大,却又遭受母亲位置的桎梏,人与人之前的情感纯粹而又真切,但最大的问题就在于人性大于母性,没人爱再美的人也会憔悴~ |

|

不经历烂片,怎么见隽永

构图、调度、镜头语言都很有想法 |

|

隐忍的爱情,患难之交的爱。影片里除了男女主角,其他都是天杀的啊! |

|

真是讽刺,周良惠在经历了苦难后,成为了妇联主任,解决了很多人的婚姻问题,却偏偏无法解决自己的婚姻问题!!故事的结尾留白了,真希望周良惠和罗立平能有一个圆满的结果。

她的儿子口口声声说要留在母亲身边孝顺她,不让她再受苦,可是他为了自己而去阻止自己的母亲追求幸福就是孝顺吗?他真的应该去考大学,去接受更多的教育。

如果周良惠不做妇联主任,和罗立平去别的小城市过自己的日子,他们是不是就可以在一起了?但恐怕他的儿子还是会受到牵连吧,而且他的未婚妻以及未婚妻的家庭是不会同意去小城市生活的。

真的为周良惠以及她朋友杨丽丽的经历感到难过,无法为自己的幸福去争取,只能一再的妥协,那种无助无力的感觉让人绝望到窒息。

在那段苦难的日子里,邮递员曾经是周惠良唯一的一道光,最终,还是……难过。 |

|

年少无知,听从安排,一朝醒悟,为时已晚。因为下一代已经难忘“爸爸”。虽然导演可能更多想从人性,以及父权对于女性压迫的角度出发,但正因为真实反映了那个时代,不由使我觉得导演不但展示了十年的创伤,更提前预示了四年后必然 |

|

这电影拍的很细腻,也很美,中国式的中年人爱情总是很无奈。 |

|

本来看这片子挺喜欢的。完了一看短评,又什么男权女权,老一代这种婚姻观不是很正常吗,现在观念不也在改变吗。虽然电影确实设计感稍强,演得样板化些,但感情朴实,眼睛含光,看完依然感动不已,勇敢追求爱情吧,真爱本来就稀缺,更要好好把握住 |

|

母亲一辈子都在为他人作牺牲,不过感觉这部电影不需要那么长的篇幅 |

|

国产不了情系列。政治权力的变换引起两性权力关系的倒置,当女性被放置于权力中心时,政治地位与家庭身份被突出,她是已逝市委书记的夫人、是妇联主任、是一位母亲,但是却很难成为一个女人。 火车、金鱼、镜子都是比较有意思的视觉符号。 |

![豆瓣评分]() 7.7 (164票)

7.7 (164票)

![IMDB评分]() 6.8 (票)

6.8 (票)