|

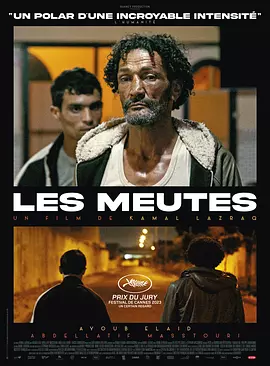

上海电影节,可悲的左翼,最后有罪的判决和左翼的狂欢形成了极大的讽刺和荒诞。解构了左翼的虚伪本质,明知道偶像是个情绪不稳定且没钱就会到处抢劫的人渣,却依然崇拜他。本来为了保护弱者所以要创造新世界的左翼竟然靠剥削和欺压弱者而活,还有一大堆拥趸,不知道应该斗争的对象是谁,也不知道理想的世界是什么。左翼运动已经彻底变成一群流氓的在宏大叙事中的自嗨和高贵身份认同了。身在中国也深有体会。 |

|

剧本不错,通过一个案子去讲法国复杂的社会问题。从头到尾基本上就是一场法庭戏,难度很大,导演的节奏掌控得很好,看到最后竟然这么燃。 |

|

两个小时的室内法庭戏,出色的调度和节奏,像漩涡一样令人无法挣脱。 |

|

案子本身其实也不难理解,但是想深入的话可以非常深,涉及到二战时期抵抗运动、'68运动、国际共运、冷战对峙,也有法国社会当时的种族歧视问题(犹太人、黑人)、刑讯逼供问题等等,所有这些都跟司法裹在一起,可以说是对现代法国一次非常深度的透视,也与当下密切相关。全程剑拔弩张,导演调度水平很高,室内戏能玩儿出花儿来,太难了。结尾一大段都非常好 |

|

没什么特别联系,只是觉得男主跟“对一个不容怀疑的公民的调查”男主实在很像 |

|

论经验主义哲学主观胜于客观者是否适宜出庭作证,战后犹太人两大出路之复国主义或communism,与其说是陀思妥耶夫斯基小说人物不如说是68后左翼废青常态,革命理想幻灭亦可令话题变现畅销商品化身消费主义注脚……庭外左右百姓互搏,庭内文史哲齐上阵法式大辩论,一边判刑定罪一边全场欢呼,有意思 |

|

作为一部几乎所有的戏份都发生在法庭里的电影,它真正值得深思和讨论的,反倒和法律无关。理想主义是一种稀缺的品质。它本身的定义就预设了对现实及其规范的某种否认和超越。但也正因为如此,理想主义者必须要能够对自己的理想抱有一种时时的警惕与自省,如若不然,理想便有蜕变成一种自我原谅的借口乃至不惜代价的冷酷的风险。而身份政治也是一柄危险的双刃剑。它太惯于用一种过度简化的模型去解释一切复杂的现象。它太擅长用情绪去替代思考,用口号去替代对话。它常常也是一种用偏见去反对偏见、用狭隘去反对狭隘的无望尝试。被标签覆盖的,才是我们真正需要关注的内容。这些才是真正需要我们警惕和超越的东西啊。 |

|

B/用交错的目光将人物的面容并置,用面容的模糊边缘支撑银幕;用诡异的过曝的白光照亮言说“真实”的话筒,再用满溢的修辞与情绪破坏语言与现实的直接联通。于是法庭终于被调度为一个不断脱轨的即兴舞台,它展演“目击”的自然性所具备的令人震怖的权力,也给出一种言辞技艺与情感-政治相接合的强度。对后者中力量流转的感知决定了对法庭-正义的理解。相比《圣奥梅尔》仍然是过于预设与单向度的,但最后那几声淡淡的抚慰相比这排山倒海之力却又已足够展现这种虚构化与现实的巨大裂缝。 |

|

2023PYIFF//毫无疑问的超出预期,这不比奥本海默的听证会好看吗?荧幕内外形成了非常有趣的互动,影院内的观众不由自主的成为了法庭里的观众。在此,摄影机的意识成为了“高于生活”的部分,时刻提醒着观众这是电影,并非完整的真实,而是历史书写的一种角度。 |

|

8.6 逼仄的机位,暴力的构图,煽动的台词,鉴定的信念,镜头伊始戈德曼完美的侧脸便以说明一切,秒杀近两年所有强调意识形态的"庭审"电影。 |

|

PYIFF,英文字幕古拉格群岛(和一些别的)都没翻出来。说好的左翼狂喜右翼震怒呢?我只能顾上全程看字幕,看到十分钟时候觉得不妙,不会全在法庭室内拍吧,结果还真……平遥电影展站台露天影院,冷冷冷,全程把腿包在外套里面裹成一个球得看完。看完又碰到三个enfp狗了哈哈哈哈太欢乐了。喜欢那个大法官,那种陈词问法比记者媒体问法舒服。这里有质疑陪审团的“专业性”,说驾驶汽车都需要驾照,而陪审团似乎不需要任何证明这是否合理。 |

|

不应该只是法学生的必修电影,应该是所有人接受同一场人文教育:让人看到信仰的力量,跟宗教无关,更关乎真理与秩序,比如始终有如戈德曼一样的人,坚信人与人之间有必要消除过多的刻板印象与偏见,尤其是种族议题以及随处可见的因肤色深浅而产生的不平等;他坚称要用事实说话,不愿用犹太人、波兰裔以及战争受难者身份替自己拉同情票,他认为事实不证自明,真正的无辜者不应该屈从于自证清白;而程序正义以及“无罪推定”所构成的西方司法系统的基石会给每一位证人足够的尊重,即便证辞以偏概全、自相矛盾,除此之外,会给嫌疑人捍卫自己的权利、哪怕舆论是一边倒的风向,而即便明显证据不足,“陪审团制度”依旧可以制造相当具有戏剧性的张力,没人确定双方辩友的最后陈词会否扭转显而易下的判断。我们欣赏司法系统,更欣赏戈德曼一角的正义凛然。 |

|

虽然能看出导演在刻意表现出一种似乎并不想在庭审进程中明显偏袒控辩其中一方,并通过被告的确有非法敛财的犯罪前科,反复叫嚷警方种族主义一度惹得辩方律师不满,甚至事后出版回忆录的虚荣,来试图抑制某种一边倒的情形发生——他只是叫Goldman,别演成了Goodman。但必须要说,本可作为权威证据的刑侦照片的缺失而警长解释是因为现场事故忘放胶片所致,这一不利于控方的细节实在太硬太瓷实了,瓷实到足以重创之前不惜耗费大量篇幅所营造了那种“罪与冤”的模糊性,因为在观众常识认知中它真的太象是警界黑幕而几乎没有人会认为那只是一个意外!但个人超爱片中那个“摆持枪动作”的小噱头:被告被要求举起手来模拟持枪,枪口正对庭审席,法官自然别扭让他转向墙,墙在背后而背后坐着的是狱警……三星半。 |

|

过于范本的法庭片,忠实还原庭审实录。想起财新的已殉报道,证言的几次拆穿加一星。轮廓模糊的顶光和暧昧的“脑后”机位让导演水平介于科班和刻意之间。一个个质询证人起就在进行真相/记忆/构想的探讨,结合现实里Goldman出狱后写的小说和他本人很相似,不同的是小说主人公真承认杀了人这个事实,本片的探索就更可以歪到众口铄金与巧言令色上了。很有当代意义,因为你和他谈事实他和你扯“你种族歧视”,而你又确实因为歧视而可能先入为主,这种鸡生蛋蛋生鸡无穷无尽的争辩多么像当代社会议题!P.S. 居然提到了76年的老电影Python 357😂 |

|

除了一开头律师A匆忙跑进律师B办公室的画面外,其余部分全部在审判庭(以及少数审判庭旁的被告休息室)里展开。开头有个字卡,之后就没有旁白没有闪回,完全靠法官的问询、证人的证词、控辩双方的对峙外加法庭现场观众的呼声勾勒了被告人Pierre Goldman的复杂肖像、描绘了案件本身和司法进程的种种疑点,也展现了70年代的某些时代面貌。讲故事的能力非常过硬,而且到最终也并不给出真正判断(或者说导演的判断就是法庭的选择:疑罪从无)。最近几年法国有好几部优秀的庭审片:从《圣奥梅尔》(庭上庭外两条线,技法很多)到《坠楼死亡的剖析》(通过庭审来不断flashback的经典做法)到本片(只有庭审现场,靠词语与简单有效的镜头语言),风格不尽相同但都还挺好看。 |

|

7+,就法庭戏来说其实不算出彩,OK吧。拉齐出来的时候惊喜了一下。但连我都听得出数梦的字幕把很多地方的康米相关都改掉了。另外:法影展今晚19:30场L34情侣座一男一女又是聊天又是打电话被说了也不改,能不能直接去死啊😊 |

|

左人看后会狂喜 右人看后会骂街 |

|

法国司法到底什么毛病,跟坠落审判一样,检察官都是试图证明被告是坏人,有动机,然后就火力全开,神经病 |

|

摄影厉害,把观众带到了庭审现场,跟随人物平缓移动 晃动 被部分遮挡的镜头仿若坐在现场旁听席的眼。影片开始哥德曼的陈述已经点明基调:一个人在这件事上的清白与否,不应由他过往的言行判决……即便经过两小时如此密集的对话,离开影厅后,听到路人还冒出【谁让他是抢劫犯呢】这样的言论时,突然就理解了为什么总有人会突然咆哮发疯…… |

|

基本全是庭审的镜头,一直不停的对话和复杂关系,看得这叫一个累!困的。影片很平,没什么高潮。最后的欢呼有什么意义何谈“无辜”呢,他之前毕竟还是犯了抢劫罪了啊!本来是导演映后交流,映后突然通知大家导演生病无法到场(说导演本身特别想交流昨天百丽宫还直接和观众对话,她们也是20:20分才接到通知明晚回巴黎),为补偿每人赠送一套纪念票根。法国什么官方的俩仨人现场录大家提问(还真有不少人问),有观众说字幕翻译故意不准确模糊了比如涉及苏联G命等。内嵌中字。片头尾数梦版权。with F. 2024(第二十届)法国电影展映(宣传和印章都说是第二十届,但明明2004年是第一届可能YQ少一年)。百老汇电影中心1号厅。基本售罄。散场又一堆人捡票根真丢人…去会员部把印章盖了。6-26:导演又好了出席了apm映前。 |

|

年度最佳法庭戏 |

|

无配乐,在种族主义和舆论导向面前克制强调司法程序的客观理性|3505 |

|

片子挺好看的,我睡得也很香。 |

|

19thPYIFF |

|

@2023 PYIFF.

小景别,紧凑的节奏,密集的对白,法庭氛围如同自燃,没有配乐但煽动性很强。他比任何人适合为自己辩护,是jewish worrier也是nigger,被insult的不是法律而是他自己。不出卖任何人包括告密者,他严格遵守道德准则,也听从命运,证人的指认会让他怀疑自己。

犯了罪但没有杀人,法律不能惩罚他,犯罪过程惩罚了他,像陀氏笔下的小人物英雄。

证词和话筒在发光,一些构图有教堂的意味。想到十二怒汉,但他始终在场,也想到控方证人。

很感叹这终究是法国的法庭 |

|

siff第一场,一开始觉得像十二怒汉和坠落的审判,终于在闷热午后,密集的台词催眠中逐渐苏醒后,开始慢慢看进去。除了陪审团主题惯常的法律公正的讨论外,还映射了当下社会政治立场分歧下巨大的民意对立。犹太人与移民,左翼与右翼,法律在诸种社会议题的对立下如何树立基本公正的标准,甚至是对庭审制度本身的质疑“证人是最不可靠的最脆弱的”。另外,左翼所持社会理想的信念又如何在最时尚的资本主义之都巴黎自证,借由古巴社会主义革命结束提问,革命第二天往何处去?最后宣读判决尤有意味,庆祝人群众声喧哗与判处戈德曼12年有期徒刑奇异地交融在一起,人固然有罪,但不会遮蔽人的所有,以及法律的独立判断。 |

|

庭审是一个秀场,擂台。1970s,站在中心的是这样一个共产党的后代。他向往武装革命,认为“五月风暴”是过家家的东西,真正的革命在拉丁美洲。他的言辞如此具有说服力,但他站在被告席上。开场是他写了一封信辱骂律师,他认为自己是最好的辩护人,他质疑法律。而这场审判的中心也就在话语和话语之间的交锋,一个是政治的、意识形态的、具有煽动性的,一个是法律的、理性的、合乎规则的。镜头设计上,长焦镜头以人的背影做前景,反复强调“观众的在场”,而戈德曼在中间尽情而忘我的表演。绵密的自我辩白和旁人对其的证言评价,让真实的戈德曼越发复杂。台词对影像形成了一层包裹。 |

|

勉强两分。庭审戏,男主因抢劫杀人案受审,比较特别的是,他是生于40年代的波兰犹太人,父母曲折的经历和破碎的家庭造就男主青年时代的激进表现,跑去联系拉美革命份子什么的,可惜,这些经历在电影里基本没什么表现,只是通过法庭上捧男主场的观众们间接展示。电影大部分内容,还是围绕庭审,传唤一个个证人,呈上一些间接的证据,案件本身平平无奇,也没有庭外调查的疑点营造,甚至都没有急智、澎湃的台词编排。如果说,本片的目的是借用这样一个案件,演示公众心理或时代思潮如何影响一场证据不足的审判,那显然现在的内容并不够支撑这样的主题表达,视听表现上也没有什么想法,规规矩矩的惹人犯困。法国的嫌疑人还是比较自由的,羁押中也能出书为自己声张 |

|

【2024法国电影展映 | 戈德曼审判·2023】2023年戛纳上演了两场审判,但若以“法律电影”的硬指标来评,《坠落的审判》不及《戈德曼审判》。茹斯汀·特里耶的法庭戏项庄舞剑,意在用对一个女人的审判解剖男权社会的脏器运行,但塞德里克·康却一直拿着摄影机待在法庭,紧贴审判的流程和文书,忠实“记录”庭审、控辩双方激烈的辩论和旁听席上摇滚演唱会一样的呐喊、抗议和庆祝。没有音乐、没有1975年的新闻插入,甚至没有用倒叙交待前情,不加润饰的表演精准确切,把观众直接带入法庭,面对70年代的法国左翼知识分子的愤怒、种族与反犹、警察手段,目击司法运作和人类判断的弱点。与之1.33:1的画幅比例一样,这是一部方形的电影,一点不丰满、风趣和性感,但简明、确凿而客观,这是它的极限,也是它的力量(156)。 |

|

没有bgm 的法庭戏 |

|

4:3画幅禁锢的角色环境和快速接力般的对白将法庭戏气氛几近压缩,而男主的性格又让他的每一句话都有能量被释放的可能。如此下来,真的很难不被吸引。只是电影所传达的东西放到现在的境况下恐怕很难有所共情 |

|

7.2 在集体亢奋中精准收敛。 |

|

SIFF。2个多小时法庭戏。表面看是平铺直叙的白描—4:3画幅,以大头肖像、或半身像为主,按照庭审流程围绕发言各方依序展开。细节其实异常考究。场景氛围完整还原70年代,每个人的服装即符合身份又揭示个性而且极其70年代,感觉是旧衣铺寻来。每个肖像镜头的角度、打光、神态,让我想起中西无数抓住精气神儿的优秀肖像画作。没有发言的庭上群体,也是以个体肖像入镜,剪辑在此处颇见功力。发言或不发言的肖像,都有种鲜明的“时代之面孔”特征—真的是68风暴后的法国年轻人,真的是抵抗战斗后开始日常生活的老年人,真的是体制内掌握权利但已听到抗议之声的法官、警察们,真的依然被二战梦魇困扰的犹太人,黑人,拉丁美洲人。故事里的政治正确、法律事实、激情交锋很精彩,到今天也依然无解。而我个人对其中的一系列问题,看法则渐渐变化。 |

|

典型的法国式撕逼,左派和右派就是前一秒还在一起喝酒,后一秒就能在法庭上互掐的神奇动物,大概能把他们拉在一起聊天的只有女人和艺术。其实结果怎么样真不重要,关键是撕,撕完回家享受生活,这才是真理。 |

|

中途有点走神 因为想起了我的闲鱼小法庭… |

|

法庭戏调度很好,内容涉及政治层面的我不是太感兴趣,以及髪国人是真能说啊。三星半 |

|

“献给我的父亲” |

|

7th PYIFF,抗诉之前都是在审判“偏见与傲慢”。 |

|

七年后的二审开庭 不变的是热情洋溢地坚持自我 种族主义的议题不分阵营 |

|

五六年来最优质的法庭戏,视听技巧值得反复研究

没有闪回,事实不会重复发生;没有内心独白,思绪活动不会外放

观众在听众席,观众是陪审团,观众如社会缩影

表面上处处宣泄情绪,实则在理性框架内压制着情感的牵引力。连结案陈词都无时不提醒着:这只是律师们表演的一部分

这一切都透露着导演的态度:他假装偏袒着谁?他实际在嘲笑着谁?

一方站在法律立场上过度审视犯罪,一方树立道德高地却顾左右而言他

但警方确实有着暴力执法和种族歧视,证人们也不如理想中那样诚实可信

而被告也在借力打力,依靠运动造势,疯癫下是口供前后不一玩语言游戏,借父亲经历来掩盖自己的神经质

借事讽今,嘲笑着左派疯狂后的样子与思想畸形演变,讥讽保守势力的不堪一击和虚张声势

一如法官在上宣读着其他确凿的罪状,下面早就狂欢一片高喊无辜 |

|

#7thPYIFF No.2 两个舞台(法庭和监狱)的多人演出,镜头隐藏在当事人身后企图把观众代入,但正如片中提到的那样“是否考察作证人的信仰、背景”,对于观众的信仰背景也需要考察,对于不同背景的观众而言接受程度的差异化,尤其在如今这个现实情况下。想起一个笑话“有些人最讨厌种族歧视的人,第二讨厌黑人,第三讨厌犹太人”。 |

|

将近两个小时的法庭戏,没有配乐,几乎全靠对话堆出来,剧本之扎实可见一斑。辩护律师的结案陈词是对于本案及本片最好的论证,无论戈德曼是一个怎样的人,是犹太人、是盗窃犯,是道德败坏的社会渣滓抑或是左派眼中的民主斗士,在被告席上,他都是也只应是一个适用于“疑罪从无”的普通公民。两位受害者的死固然让人扼腕,但正因如此,更不能以另一位无辜者的自由作为祭品悼念。永远不要忘记,法治的核心精神就是对公权力的限制,以及对自由的保障。 |

|

限于庭上的政治电影,这么说原因很简单,枪击没有决定性物证,搁现在一样可以判无罪,所以可以说导演找了个好把握的角度,背靠辩论带入一定的政治问题和历史议题,但也就是点到为止。(戈德曼这哥确实有职业革命家气质) |

|

CANAL+/CNC支援拍摄法语电影!

我在豆瓣的第1100部影视

本来想通过英文字幕攻下来的,结果拖到今天,字幕组出了中法双语字幕版本,Bon,收录进豆列!

该片可以搭配《坠落的审判》一块看!整部电影115分钟基本上就是庭审辩论!没有任何暴力,Sex和犯罪过程!拍的非常精彩!

剧情/历史/年代/法庭,无评分,12岁以下儿童禁止观看,满12岁、15岁以下青少年儿童须在成年家长陪同下观看(分级警告) |

|

此片让我开始真正审视在身份/标签/偏见与犯罪事实无关的基础上,左翼的理想是否只是一种道貌岸然。 |

|

纯庭审戏(全程只有证人没有证物真的是匪夷所思),但是男主演得真好。最后宣判的那一段最让人印象深刻,人们的欢呼声盖住了法官的宣判声,仿佛真相已经不重要了。 |

|

我大概真的实在无法忍受那种觉得自己又聪明又帅的男人/男演员。这片肯定不会去电影院看了,等几个月电视上就有了。 |

|

无音乐,一个超现实场景,固定镜头许多隐喻,移动镜头许多态度,也是选角和服化道的佳作。如果不在电影院看可能无法发现画面细节。 |

|

【6】与《坠落的审判》截然相反的电影。前者的“审判”是为了剖析婚姻,而本片的“审判”,就是为了审判而审判的电影。通过zoom in拉进人物,直给特写,产生微观情绪变化和表演。空间电影需要通过强烈的激昂的,理想的,陈词来论据,以及特定的人物走位,然而电影过多的煽动性,政治性的言论跟法庭要的“还原真实”是相反的。我也搞不清楚导演写剧本,拍这个电影是意图是政治的,还是别的,直到看到片尾“献给我的父亲”,电影才立住了,原来是致敬砥砺前行的人呢。凯撒奖今年的最佳男女主角都给了两个被告,还都无罪,你们法国真行啊!! |

|

确实是把法庭戏当做戏剧舞台去排演,与其说重点是在做无罪辩护,不如说是对当时的反犹主义和种族歧视进行一次又一次的重申 |

![豆瓣评分]() 7.5 (3455票)

7.5 (3455票)

![IMDB评分]() 7.0 (2,712票)

7.0 (2,712票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 98%

烂番茄: 98%![Metacritics评分]() Metacritics: 82

Metacritics: 82