|

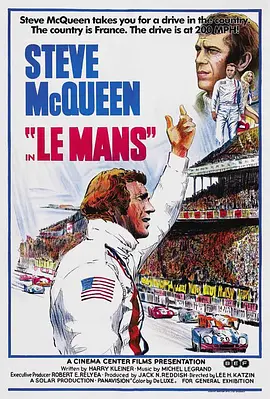

9分多钟的追逐戏,据说是史蒂夫·麦奎因坚决不用音乐来覆盖引擎的声浪,后来影片拍出来后他自己也有些犹豫,所以求助制作人昆西·琼斯,琼斯看完后表示这样很好,所以成就了那段最伟大的追逐戏。 |

|

这片子今天看节奏也忒慢了,信息量忒少,这应该也不算是黑色电影吧? |

|

肯定是影史最具疏离风格的警匪片之一 |

|

旧金山坡道追车那场戏实在太过经典,以至于逼着有企图心的后来者被迫另辟蹊径,弗莱德金之所以在法国贩毒网里让汽车改追火车,就是因为他觉着汽车互追的形式已经让布利特玩到了极致!但在追车大戏爆发之前,男主所作之事有助于帮我们深入了解他的性格:本有座驾,一辆绿色福特野马,却选择掏钱打的让司机载他重历旧景回忆线索?此意外之举,及稍早与黑人医生理性沟通征得同意才实施“诈尸移魂“一并在刻画男主人公铁面无私之外的人性魅力,同时也回应了其女友意外目睹命案现场惊魂未定情绪失控下的性格质疑,“你见天泡在命案血泊中怎能不变的冷血无情?”……呃,还就是能!所以真正的“罗斯”倒地毙命,他脱下外套覆盖其身。https://www.douban.com/people/hitchitsch/status/2057180530/ |

|

好片。《盗火线》分明滥觞于此……要不是盗火线的两大主角太牛逼,只怕还不定比得过这片子 |

|

4.0 音樂突然停止,便陷入一場追逐,全客觀視角,牛逼閃閃的追車。Drive裡的追車戲跟這一比真不夠看。 |

|

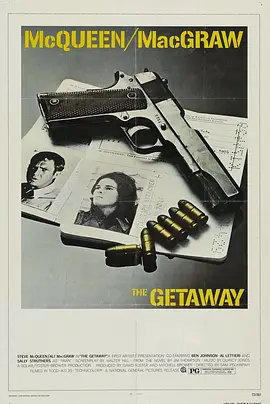

小Q看大片打卡。《布利特》的精髓在于动作戏,在于全片的气氛,在于旧金山,在于叶茨导演精彩的外景摄影,在于拉罗·斯齐弗林的爵士乐,在于史蒂夫·麦奎因,以及他的发型和服装。 |

|

像在看小时候的神探亨特... |

|

so stylish! 完美的追车戏~Steve Mcqueen酷到世界末日,酷到惨绝人寰。 |

|

没意思 |

|

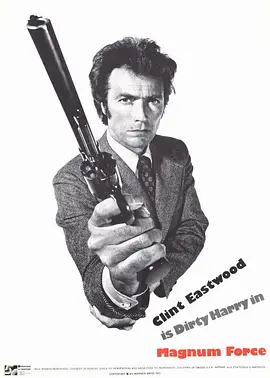

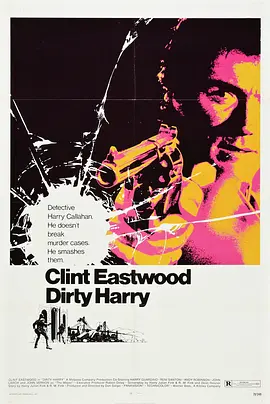

电影在美学层面对Dirty Harry有很大影响,这个大家都同意,只是在具体如何操作上需要更细致的分析。我不同意的是“本片主角开创了反英雄之风”的观点。从警察小说的历史脉络上看,Bullitt更接近传统警察小说之后的去英雄流派,而不是更靠后的反英雄。 |

|

8.0/10。本是一个极其老派的犯罪侦破故事,却凭借高度简化的影像叙事一酷到底!史蒂夫·麦奎因的冷峻气质极度符合那名铁血警察,人物刻画简单却演技精湛。克制狂放的实拍与画面切换的流畅达成了风格的安静有力,光是那场只有马达声响的三番市汽车追逐这片就值得一看。结尾也有几分新黑色电影的味道。 |

|

3.5氛围不错,细节不行。来自1968年的追车戏很棒,结尾的机场部分很糟糕。 |

|

尽管很庸俗地讲,这部68年的影片对于好莱坞的影响仍旧极为重大,尤其是影片中两辆筋肉车的追逐与对决,将一开始慢热的剧情如过山车般突然变得急促而逼仄,开启了70年代甚至之后的好莱坞商业片的新桥段与模式,然而与后世的那些跟风者不同,黑色的惊险氛围,很难复制 |

|

放在当年应该是还不错的动作片了吧。 |

|

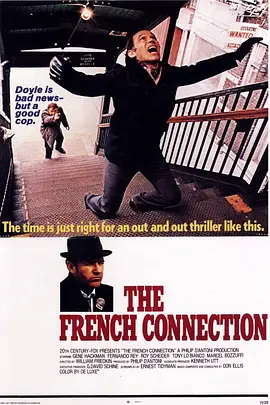

【B+】对那段被很多影迷所吹捧的旧金山追车戏其实没什么感觉,毕竟年代相近的追车戏我看过更好的(《法国贩毒网》与《极速狂飙》)。反而是最后那段机场夜间追逐让我激动无比,迈克尔·曼的《盗火线》绝对是照着这部学的。一种纯粹的Film-Noir,不仅仅只是冷峻,还有疏离。形式上的极简让一切对白和感情戏都显得赘余,只有人物肢体与城市景观才有意义。受限于时代,音效处理仍然较为粗糙,但每一处音效设计与剪辑都极富能量,引擎的轰鸣与无处不在的环境声反而让视听氛围高度提纯,伪纪实的胜利。当然,三年后的《极速狂飙》在此方向上更进一步,无论是情感刻画、景观呈现,还是音效提纯,都做到了极致。 |

|

追车戏那段可爱,坡路落差太大,一跳一跳地很搞笑,麦奎因哪里反英雄了,不爱说话面无表情认真办实事不买长官账孤胆斗匪徒怎么能叫反英雄,明明就是真英雄 |

|

Ford的引擎声很棒! |

|

《盗火线》那个流派的 |

|

主角比后来的哈里还要冷感,还多了个女主来衬托。节奏多数时候不慌不忙,不少镜头甚至刻意延长,当然这也让追逐戏来得更猛烈。 |

|

最好的Steve McQueen。剧本在细节上有问题,瑕不掩瑜。结尾停机坪枪战,感觉直接影响了《盗火线》。 |

|

这才是警匪片!那个年代用变焦镜头比现在频繁得多。 |

|

有点像生姜头啊。。 |

|

调成黑白看的 |

|

悬念不错,但极个别地方没交代明白。如此大段紧张刺激真实火爆的赛车场面在六十年代末的影片中极为罕见! |

|

愣是找不到罗伯特杜瓦尔,抓心挠肝啊。史蒂夫麦昆(演员)不错,表情少了点(汗),上坡下坡的追车好看死了啊~~ |

|

旧金山的经典追车场景 |

|

簡潔俐落,鐵漢是不會鳥政客狗屁理論的。光是 Lalo Schifrin恰到好處的爵士配樂就可記上一筆 ! |

|

典型反英雄,本来应该全力保护的证人最终却被自己亲手击毙,只给观众留下一个伤感的英雄警探。更可悲可叹的是,曾被新好莱坞里外都彻底革新的类型片,现如今又变回了讨好观众的姿势。全片冷战氛围,那场飙车戏不输《疯狂麦克斯》,就是用来让观众在影院大喊“我操!我操!”的。 |

|

这片在当年,算是对传统叙事的一种革新,但如今商业影片的叙事风格又轮回来了,加之史蒂夫.麦昆的个人加持在当下也部分失效了,因此对今天的观众而言,就会觉得镜头偏长,剪辑太少,无关的细节过多以及主情节推进慢,导致节奏异常拖沓,按两下快进键啥也不耽误。 |

|

远不止一场追车戏那么简单;noir character in new hollywood, the one and the only Steve McQueen, and the great Peter Yates |

|

確戲新派, 幾乎全外景, 連室內景都唔係搭嘅, 飛車更唔使講, 幫汽車公司賣咗最正廣告, 呢度為咗演員安全, 車內景都要用返舊特技幫手. 麥生查實唔靚仔, 但一個字-型!仲成日映唔出聲大特寫, 凸出佢面口上條條坑紋, 酷到爆. 米高曼個盜火線 HEART機場決戰抄邊個, 伊家就知拉, 就抄呢套啦......差D因加班錯過猛片, 好彩數只係睇少開頭半個鐘.... |

|

经典动作影片+双碟版

【2020-5-7DVD双碟收藏版国配再看】 |

|

7.5 相比较老派的警匪片,新好莱坞电影更多呈现着混乱与冷峻,主角总是人狠话不多的存在,配乐只在该出现的时候出现。那段出名的追车戏不如《法国贩毒网》镜头设计巧妙,但很好体现出了旧金山令人印象深刻的斜坡,更喜欢最后那场机场追逐戏,充分利用了环境因素来调节情绪。 |

|

结局算是警匪片里看过的最佳之一 |

|

看的时候感觉是70年代的动作片风格,一看年代才68年的,确实可以称为先锋,就是有点小闷。本片还拿了个 奥斯卡最佳剪辑。 |

|

没有特效依然可以酷炫,激动人心的配乐,戛然而止的镜头,Steve McQueen冷峻而深邃的眼神。 |

|

MEAN BASTARD |

|

最喜欢机场一段,在即将起飞的各种大型客机下穿梭追逐,完全不受引擎的影响。。。史蒂夫麦奎因的面无表情cool到没有朋友! |

|

1080P,:?xt=urn:btih:014fbf89a1e497ba32d1f397c500d791344f0777 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

酷 |

|

老好看了 |

|

b1 |

|

2007/07/19 |

|

6.4/10,剧情交待得非常不清楚,要不是McQueen都不会看。 |

|

勉强及格。叶茨刚到美国,这片子基本还是英国间谍片的味儿,节奏放的慢,明暗对比强,用了不少反光入镜。技术上比较自由,镜头的移动、外景捕捉的也不尴尬,旧金山大起大落的丘陵地形配上飞车戏在当年还有些新鲜感。最后一场戏借纪实手段营造了空虚感 |

|

一个字:酷。迈克尔曼风格的源头算是找到了 |

|

写实的味道来自剧本,一是有条不紊地把悬疑与多线索拿捏,用比较笨拙的节奏全面并集中地讲故事,二是所有人物的动机与对话剔除掉了插科打诨与单纯反应个性的一面,相对紧凑地随着故事走。很厉害。调度方面,虽然开头摄影显示出一种先锋地并超自然的摄影视角,但后面则是主要以中景反应人物为主,并且带有大量紧迫感十足的构图与不往华丽方向靠拢的运镜,很好。至于那场追车戏,现在来看则是说显示出新好莱坞进步的一种方式,把老电影中特定戏份的对决时间拉长,至于对全片节奏的破坏与否以及本身的拖沓还是精彩,就只能听天由命了。 |

|

听爵士滚床单逛超市,健康早餐不能少,布局挖料飙车钻飞机,收工回家静悄悄;-人要学会妥协,正义不就是向媒体卖人设而已吗?-你想卖啥都行,但今晚给我滚蛋。……爱护同僚,怒怼领导,会哄老婆,人间英雄史麥昆。拉风片头之后,是稳打稳扎现实流慢节奏展开,直到医院潜入开始紧张刺激起来。可惜无缘在大银幕看到那一长段旧金山飞车 |

|

这真是一部奇怪又讨人喜欢的作品,剧情不新,年代久远,但就是爱这部片那种酷酷的一根筋。叶茨后来这种片拍得似乎很少,但此片不仅有法贩的写实质感也有哈利一般的直截了当,兼具冷硬与强悍而且风格至始至终贯穿全片。最主要的是选角,麦奎因演绎冷酷警察性格独树一帜,不别扭不生硬,仿佛就是为这个角色而生。多场戏成为后世的膜拜对象,医院追踪现在还会不时地有,公路追车更是让人欲罢不能热血沸腾的经典,没有bgm,只有两辆汽车追逐时的发动机轰鸣声,与速度与激情强调大场面不同,这部真正把追车的追字诠释得前无古人后无来者。反而是机场追踪在前两者面前少了一点分量,但果断的射击和十来分钟的机场赛跑简直被盗火线学得透透的,结尾干净利落十分讲究。看完后会被影片单场段落超前意识所惊到,毕竟现在能和本片中追车匹敌的同类段落真的不多。 |

![豆瓣评分]() 7.6 (2490票)

7.6 (2490票)

![IMDB评分]() 7.4 (79,974票)

7.4 (79,974票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 98%

烂番茄: 98%![Metacritics评分]() Metacritics: 81

Metacritics: 81![TMDB评分]() 7.20 (热度:15.41)

7.20 (热度:15.41)