|

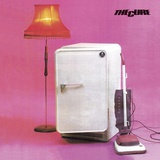

还是更喜欢《下一站,天后》,嘻嘻 |

|

那年冬日的清晨,一行四人走在初雪覆盖的柏油马路上,阳光洒在肩头,脸上带着一夜未眠的疲惫与困倦,转角看到了一家早餐店,热气腾腾的胡辣汤冲散了冬日的寒冷与喧闹过后的疲惫。那顿早餐,在我记忆中留下了难以磨灭的印记,用味道刻录在了我人生的电影之中。

——这就是我想要带去天国的那段记忆。 |

|

死后又工作了53年,还是单休制。这哪是什么下一站天国?简直是这一站地狱! |

|

不仅是是枝裕和最佳,更可写入日影史十佳。1.影片触探到了繁复、异质而流动的自我绵延,直面终极问题:关于记忆与记忆的重构,关于人生的意义和幸福的真谛。2.用最朴素的方式(访谈纪录与简单真诚的搬演拍片过程),传递最动人的情感;用最纯粹的方式(围坐讨论),思考最本己的哲学议题:最早的记忆在哪里?再现记忆有何意义?过往记忆与对梦境的还原甚或对未来的真切想象,何者更真实?不做出选择就是拥抱完整的人生吗?3.拍出的电影大多留白,我们仅能通过逝者的话语与零星的演绎排练,在想象中重塑他人的记忆。4.通往天国的记忆电影制片厂,亦是我看过最美妙动人的死后世界,一如[可爱的骨头]。5.今夜月色真美的凝望&天井盖。6.留下拍电影的记忆,坐在摄影棚中的长椅上回顾人生。7.夏日里,坐在公车前排,微风拂面。8.在云朵里飞行。(9.5/10) |

|

相当有意思的构思,用电影记录生命中最难忘的一刻,虽然节奏略慢,但是相当值得回味。假如我现在死了,我最难忘的是小学入学时候,妈妈为我缝的刺绣书包,那是我高中之前唯一的书包。现在回想,如万晓利所唱,妈妈再给我缝个书包,让我背上它去天涯海角。 |

|

少不看黑泽(清),老不看是枝。 |

|

录像带和电影的并置实在迷人,既然录像带能把人生的全部都记录下来,为什么在人生的最后还要特地还原情境拍一部电影呢?电影的美好意义就这么讲出来了。选择也是执着,不选择也是执着,人生所有就是执着啊。一个内核很炫技的故事,用丝毫不炫技的方式讲出来。神作。BJIFF17S9 |

|

如此沉闷的剧情,要是再碰到内嵌英文版本,射手中字直译,啥好影片都得毁了。 |

|

用电影记录生命中最难忘的一刻,这才是对电影的最大礼赞啊。开头的手持摄影呈现出一种纪实风格,将这个幻想的故事弄得像真实发生的。依然是是枝裕和最喜欢的亲情,生死之类的话题 |

|

2024-9-8三刷;手持镜头和大量访谈,明显带有是枝裕和早期纪录片的遗风,正处于从纪录片到剧情片的过渡期,因此虽是极现实的素材内容,框架却是架空式的天国车站;出道路数与河濑直美相似,也偏爱死亡话题,以及关注老人和孩童题材;正如他本人所言,小说更注重内心及情感,电影保持客观距离。以拍摄影像再现生前最珍贵的记忆,不得不说这是热爱电影的表现形式,电影让我们留住爱,留住时光,让你知道你也曾是他人幸福的一部分。 |

|

喜欢琐琐碎碎的往事回忆,为了吃鸡肉饭穿红裙子在餐厅给哥哥跳舞,下午枕在妈妈的腿上睡觉,第一次在天上驾驶飞机看到棉花糖一样的云朵,九岁那年全家避难在竹林里荡秋千吃饭团。中转站的简陋寒碜倒显得亲切。井浦新处女秀,青涩的演技也跟忧郁型男望月的气质不谋而合。 |

|

好美,又好哀伤。我会选择哪一段记忆呢,在海边第一次握住喜欢的男孩子的手,和喜欢的男生第一次在电影院看电影,还是结束糟糕恋情后在南京的游荡,这些是第一批钻进脑子里的;又想到考研成绩出来后到走廊里给姐姐打电话、和朋友在出租车上收到复试结果和她分享以及高考结束的时刻,都是少有的十分轻松的体验:结束了,可以死了吗;对比电影也想到小时候因为一条便宜纱纱裙求妈妈很久得到后的万般珍惜,以及雨天被妈妈抱在怀里喊着毛毛,毛毛。我也好想知道你的答案,但是千万不要告诉我呀。 |

|

7/10。面对生死灵魂这样的伪命题,是枝裕和直接拍成了问卷调查。在此寻找记忆片段只是作为叙事的动机,压抑灰暗的布光、忽略配乐及环境声的对白、长镜头+大景别、与叙述主线无关紧要的日常琐事,用正视机位观察人物微妙的神态和情绪变化,并捎带向电影制作本身致敬。怪我不怎么喜欢散点式的纪录风格。 @2014-10-25 01:17:05 |

|

这部电影讲了两件事:1、记忆(死亡);2、电影(记忆)。死了,去天国之前可以留下记忆,而留下记忆则通过电影,电影不死,但人必须走了。即使在一个幻想空间叙事,是枝裕和也一如既往的平实——死亡之后留下的珍贵记忆,也仍然是一些平实的碎片。而天使们,没有翅膀也没有光晕,天国车站更是简陋如斯 |

|

前半段如纪录片访谈,勾勒出天国中转站的运作模式,略感聊赖之际,陡闻二十出头的Arata说和老爷爷是同龄人,心瞬间被震动,仿佛找到解锁这片的心灵密码,及至拍摄、放映每个亡者生前最幸福时刻,是枝裕和如此温柔地让人感知到:电影是雕刻时光的艺术,它再现已逝记忆,呈现人类万千悲欢。如果死亡不可避免,至少可以庆幸天国的前一站是电影。 |

|

刚看完第三度嫌疑人,再扭过头看他早期被我遗落的下一站天国,有一种神奇的对仗感。对是枝裕和没有你们这群文艺青年那么痴迷,但几乎每一部也都有看。其实相比于他的影像,他对文学的设想和拿捏更正中下怀。那种能把自己的书影音完美融合的导演我想了想好像还这没有,能把书影做到这个地步,他入前三。 |

|

有人在看完这部电影,不在内心也挑一下自己的那段回忆的吗? |

|

天堂业务员,回忆皆电影 |

|

一边看的时候一边想自己生命中最值得回忆的瞬间。无论是哪一个瞬间都那么珍贵和充满泪点。找不到这样一个瞬间的人们,又在另一个空间延续着生命的记忆,然而最终都会湮灭掉。 |

|

让你挑选一段记忆带去天国,你会选什么?这个设问暴露了记忆永远有差等,不是责任,没有温情,它最残忍。最后的记忆中的记忆更是很妙。尽管很欣赏他的电影观——比真实更真实,比梦更梦,但我想这不仅仅是一部关于电影的电影,只是不愿做出选择的人,就只好留在人世间为别人造梦了。 |

|

是枝裕和啊,能把死亡描述得这么有人味儿,你恐怕是唯一一个了吧?太喜欢那个回忆自己红裙子的老奶奶。17.4.9 重看。感觉很不同,竟然出现了幽默感,而且这次更关注主角的心境。能活在一个人永恒的记忆里,真的相当幸福。 |

|

B / 独特的生活化纪录色彩的科幻/奇幻?或是如李沧东《诗》一般对自身创作的一次具象论述?是枝的作品大多具备一种后撤的时间性,而本片的设定正是回忆的拣选与重塑。敏锐地创造/捕捉到生死之间人混沌的质态,比Coco之类完成度高太多。最终,是电影把我们召唤到天国。 |

|

三星半。同样是生命与死亡的议题,同样是聚焦天国(地府)里的亡者及其一生,到了电影工业相对发达的韩国那儿,就成了奇幻化了的《与神同行》,而到了擅拍亲情伦理的是枝裕和这儿,就演变成了半纪录片式的《下一站,天国》,商业与文艺的两种处理,个中奥妙和对照也十分有趣。 |

|

6.5。前半段的紀實感和後半段的劇情片是完全割裂的,以致於難以找到合適的進入方式。而本片實際完全以相對微弱的共情體驗牽引,一旦未能進入便極易產生情感綁架的彆扭觀感。 |

|

“我永不能与人这样接近啊”;“我害怕再一次被人遗忘”。在经历过那么多憋屈隐忍的岁月,死后的人们才愿意敞开心扉——真是神作 |

|

想到自己,会在贪心地跟工作人员讲很多很多,让他们拍一部撒旦探戈那么长的电影出来,还是什么都不选就一直留在这一站好了这两种选择前,犹疑不决。 |

|

是枝第二部剧情长片,已经有了大师风范。无法割舍的迷影精神,对生命的终极关照,待人接物的温柔态度,凡此种种让是枝成为了今天的是枝。为逝者选取的瞬间拍摄电影片段,这个软科幻的创意居然也能拍出完全生活化的味道。如果可以,我也想要这样在电影院里启程离开。那里不是天堂,也不是地狱,而是回忆 |

|

@百老汇电影中心 有的电影就是明明都放完了,还是有把你钉在座位上让你继续思考的魔力。 |

|

看完这部电影前后花了三年。这部片开头绝对是惊世别致的设定,把电影趣向的两极——写实和形式抽象——犹如一根皮筋拉到了一起。幻想的场景,却用写实的笔意来描摹。同时又隐喻一个虚构的电影制造空间(包括月升日出)。这个简陋的承载记忆的“草台班子”,如果是能从人世和天堂里调遣作者(而非只能在 |

|

#电影资料馆 延续着是枝裕和《幻之光》的死亡主题,一边是生者对逝者的怀念,另一边是逝者对人生的释怀。年龄不同,所拥有的回忆也随之色彩纷呈。其中不乏跨媒介的尝试,通过录像带重新回顾某人的一生,再利用拍电影的形式带局外人回顾过往最美的时刻,甚至对那一刻进行复制重现。开头和结尾的镜头选景一致,有一种停留在特定时空的轮回感。其中出现大量纪录片的拍摄手法,让片子产生真实的质感,可惜的是是枝裕和并没有将其贯彻到底,没有完全抛弃剧情片,导致某些部分的摆拍十分做作,让演员对着镜头讲话的小津设计也显得不合时宜。他们走进电影院看成片本应是个情绪爆发点,正准备落泪,结果期望落空,开始了一段狗血的多角恋故事。客户的妻子是员工曾经的未婚妻,这种廉价的人物关系让前面辛苦塑造出的氛围荡然无存。 |

|

多少会将此与 松久淳 & 田中涉 原作 筱原哲雄 执导的《天国书屋~恋火》联系起来,有些感觉让人觉得很相似。当然,不同的是 是枝裕和 一贯的淡如水的生活态度。 |

|

#2022.177#小西天#原来,对别人来说弥足珍贵的人回忆,我看了真的会困啊! |

|

“回忆”和“死” |

|

很有风格却气质不足的感觉,莫名其妙显得有点纯爱——而本不该有此状态的 |

|

设定好,天国前的中转站,选择最想留存的一段记忆来拍片留恋,满嘴情色的老头留住的却是女儿婚礼,二十一岁女生换选择的神吐槽——总比迪士尼好。惊喜的发现寺岛进是主角之一,帮人留住记忆的人本身又成为别人的羁绊,感情线略微接受不能,本身群像拍好便已足够。#麻雀放映日本大师展杭州博纳大悦城杜比 |

|

或许在他者看来节奏朴实缓慢得有些莫名其妙,但这是场唯独属于电影人茕茕孑立的构思和憧憬——电影是生活的还原,是记忆的再现,是人生落幕,我们跨越生死,步入天国的一份伴手礼。 |

|

太噁心了。 |

|

#日本电影大师展#@博纳杭州大悦城,气氛萧索忧伤,乍一看是一部悲伤却寄情期望的小成本伪纪录片式奇幻片,然而当最后关于月亮的自反性镜头一出,便琢磨着似乎更像是一部是枝裕和早期电视台工作的(扎心)手记:你们说起来/写起来容易,可是把文本性内容的影像化工作并不是那么简单的,更何况工作时间紧、强度大,动不动挑灯夜战,吃力不讨好,可是我们为什么还要坚持下去呢?导演在片中给出了他的答案:因为一旦“成型”就是一种“永恒的时间”,与相关的人会形成永远的关联,读过本片原著小说,内容一样但与电影观感截然不同的原因兴许就在于此;说起来这份阴阳中转站的工作真的不错啊,泡澡读书下棋,生活宁静,累是有点累,可是没啥竞争压力啊 |

|

重看。从这一部认识了是枝裕和。跟今村昌平的《人间蒸发》在我看来是一个量级的作品。最大的挑战可能在于如何在戏剧张力渐强的过程中还能够让纪录风格的结构大而不倒。更像是李沧东在《诗》中作为创作者的自我阐释:纪录片是摄影机与被摄者生成于现场的影像。你能看到是枝裕和常年耕耘于纪录片的作者自信与自觉,尤其是对于演员高超的调教功力。同时也无比认同本片对于彼岸世界的想象,和《人类之子》一样,它表明了某种创作者态度:对物质现实的高度尊重与精准捕捉同样可以抵达想象的边界。 |

|

一次别扭的尝试。这样的题材显然不适合是枝裕和,明明是超现实的背景设置,却硬要做减法营造纪实风格,不免显得过于刻意。其中对于各种回忆的选取,也显得温馨有余深刻不足。 |

|

死于1998年的人,经历了日本经济崩盘后最艰难的几年。在这些人之中,六七十岁的老人们,走过战争和匮乏时代,他们的点滴幸福是从儿时单纯简朴的生活中回忆出来的;二三十岁的年轻人生于鼎盛长于泡沫,死于衰退,对人生则全无感触和留恋;而五十几岁成长于战后美据时代的老太太,念念不忘儿时为了吃一顿鸡肉饭,喜欢穿着红裙子,唱着儿歌,跳舞给人看,这已令人唏嘘,儿歌中小少女“被外国人领走了”的歌词则更令人毛骨悚然……然而这些都是附带产物,是枝从来不打算讨论这么宏大又沉重的话题,即使是在那座战时遗留下来的阴森老楼中,他主打的还是些甜俗腻人的家庭温情小故事,本来已经很无趣了,并且到中间卖弄元叙事的时候彻底失手,让睡眠不足的人昏昏欲睡,让不缺觉的人心生厌烦……一颗星给设定,一颗星给那栋楼,再不能多给了。 |

|

是枝裕和早年便开始探讨着人生回忆的构成,有很浓重的纪录片风格,人生就是由一个个瞬间构成的,不到最后一秒你不知道那些瞬间对你的意义有多么重要,难忘的时刻一定也不只一次,但如若说起最难忘的时刻,此刻你心头不假思索想到的便就是最真实最想去永远地停留的时候,记忆之所以重要,是因为很多事情一旦过去便不再能拥有,我们在这一次次回忆中知道自己内心真实的想法,明白就算无法再拥有,但却能成为我们永远的羁绊,能跌进这美好的幸福中。 |

|

请勿回望,请勿善忘。也许对一些人来说,电影真是一个让自己记住某段回忆的魔法吧。 |

|

影人们对电影致敬的手段真是一山更比一山高。。 |

|

虚拟设定但走日常向,很喜欢这种简单但能让人想很多的故事。可以让你回顾到目前为止的人生到底有多少值得,可以被拎出来的幸福片段,而且让你知道假如能让别人幸福又是多么窝心。唯一不喜欢的是整部片子的色调都很暗,看得有点难受呐。 |

|

适合静下心来细细品的电影,故事竟然是用这样的方式去探讨活着,追溯记忆,回想一辈子最幸福的时刻。忍不住跟着电影中的提问,自己也回想了一下,人生每隔十年,把这部电影翻出来重看一遍,可能观感会完全不一样。 |

|

拍电影的天使。 |

|

水嫩嫩的井浦新也太可了,我居然在14年后才认识他,虚度了虚度了……#西川美和展 @德信杭州之翼 |

|

妈个逼老子看哭了 |

|

或许,我是那个不能也不愿意做出选择的人。在前面的20余年里,真要让我选择一段回忆,我会选择哪一段呢?原本就健忘的我,我又能记住多少呢?真的因为很多让我感动的事情都被时间带走了,我才会越来越不懂得跟别人相处吧。 |

![豆瓣评分]() 8.1 (4965票)

8.1 (4965票)

![IMDB评分]() 7.6 (14,439票)

7.6 (14,439票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 89%

烂番茄: 89%![Metacritics评分]() Metacritics: 91

Metacritics: 91![TMDB评分]() 7.10 (热度:17.22)

7.10 (热度:17.22)