|

人生就是未冲决而出的泪水,在一场目送中,慢慢地从眼眶的边缘退潮。 |

|

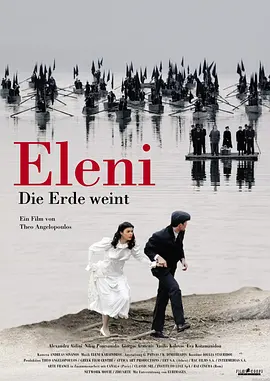

最后由美子终于喊出了心中的疑问。对于永失我爱,默默忍受远比大哭大闹更痛苦。是枝裕和在处女作就基本确立了自己的风格,长镜头、中远景、安静的人物,对生与死的探寻。 |

|

四肢愈合 |

|

史铁生说,人不仅是被抛到这世上来的,而且是被分开来一个一个抛的。永恒的独立,从未停止地互相探索,从未实现的互相理解。要从经年不断的缠结中解开,首先要承认这一点。承认对方突如其来的绝望,能轻易压倒对自己的依恋。少有的处女作就奠定了自己风格和主题的导演。一直探讨普通人的生存哲学。 |

|

这部最不像是枝电影,连是枝本人都否定的处女作,也许是最好的是枝作品的尴尬事实,首先让人困惑。其次,这部处女作是极赋才华的,但从模仿小津侯孝贤痕迹来看,它作为处女作的绝对性意义,让人难免质疑,这是第二个困惑。为了解决困惑,只能说服自己这样说道:这部电影超越了导演。 |

|

是枝裕和自己不满意的处女作,一是剧本非原创,二是被侯孝贤当面说你全是照分镜拍的吧。被侯大师问候后,是枝在镜头运用上基本放弃了原先的追求,转向他所更为熟悉的电视纪录片化,说起来也是遗憾。 |

|

处女作就已具备如此强烈明晰的“电影感”,可为何后来的是枝几乎把它丢掉了…… |

|

实话实说闷到爆,这电影看的不是故事是感觉,镜头动不动就静止还以为卡住了,对白很少,没看过原著,隐隐感觉这是高度还原了原著所传达的态度。奈何我没有耐心去仔细体会。 |

|

有一天 他突然走了。走的无影无踪没有前兆。我始终不能想明白为什么,只留下空等待和空悲切。是枝欲和的长镜头和钢琴曲让我想起那个突如其来的下午。没有人告诉我答案,往日的情怀就随着时间的海浪慢慢被冲刷了。有一天我走了,也别来问我为什么。 |

|

#4343.是枝裕和处女作,在日本电影里少见的欧式文艺范儿,特别强调影像的逻辑(尤其是对比)而极度减少叙事(侯掰掰的铁杆粉丝哦),水田那条镜头美极,葬礼也很棒,结尾就有点过度迷恋影像了。论叙事倒是他“创伤后建立的后共同体”的首作,离丧与牵绊。 |

|

与阿巴斯的“路”不同,是枝裕和的“路”是一条“死亡之路”,尘归故土的奶奶、步履如飞的丈夫先后消失在路的尽头,只留给亲人一个背影和一个永远无法解开的谜。但是枝电影里的死亡总是淡淡的——没有肝肠寸断也不会呼天抢地,它恒久不衰且无法挣脱,就蛰伏在记忆的最深处,像偏头痛般总在不经意间再次发作。 |

|

是枝裕和处女作。1.沉静中兀自流涌的情感,观众无法真正参透由美子的内心,一如由美子至终难以寻得前夫猝然而逝的因由。2.受侯孝贤与小津安二郎影响明显,大量的固定机位长镜头,众多远景(尤俯瞰)空镜头,间或得见熟悉的榻榻米机位,构图极为考究。3.近乎全程运用自然光,不少室内(甚或室外)场景昏暗而幽谧,环境中人烟稀零,空寂悠远,与女主阴郁孤清的心境浑然一体。4.不少类似远方的窥视视角的镜头,门框,窗框(窗外的大海涛声阵阵),巷弄,无尽的路,隧道,还有在片头即多次复现的天桥口(超低机位)、两侧的栏杆及画中央的一杆杆路灯。5.海边的送葬队伍,漫长一镜。6.黑漆漆的公交站小屋似[菊次郎的夏天]。7.是枝说(豆友转引),每个人生命中都会在某些时刻受到一种莫名的牵引,那是海边的幻之光。想及盖茨比与侯麦的绿光。(8.5/10) |

|

“爸爸在出海的时候,总是能看到一束炫目的光,在召唤他。大概每个人都会遇到这种情况吧!” |

|

是枝裕和的处女作,还有具有艺术气质与功力的。拥有捕捉梦幻的灵气,镜头处理上可见是小津和侯孝贤的合体,内景戏一如小津,视角的注视一如侯孝贤。散点的叙事,情绪化的铺成,太美了。 |

|

村上春树式的叙事方法和村上春树式的忧伤,那忧伤看似淡淡的、淡淡的,但却始终无法从自己的生命力抹去而变得无比绵长而沉重...我总是想起自杀的木月。中景、远景,刻意拉开观众与剧中人物的距离,最后海边的两场戏很喜欢,配乐也不错。 |

|

失去至爱的人,往后的日子,都变得心不在焉。与人世保持距离,死亡之困惑如影随行,镜头拉得好远好远,你永远读不懂她的心。 |

|

光影、静物、街道,山海、暴风、飘雪,日常的家务,孩童的喧闹,沉默的凝视,都只在心里的空洞上方盘旋。95年是枝裕和的电影处女作,也许20年前我不会喜欢,而此时我如见珠玉,折服于它幽淡的光泽。 |

|

很安哲.很多镜头都能穿越到别的电影.生命中突然少了所爱,更悲哀的是没有理由,心结最后还是被美好的前景打开了.不懂的就是幻之光,遗忘吧.浅野君卷毛时期./2024.9.7,14年后重温,完结了没之前那么有感觉了🤣老了~ |

|

是枝裕和拍这片之前是侯孝贤迷,一直琢磨怎么也能拍出侯氏风格的电影。无论后来侯怎么评价幻之光,我都觉得这是侯众多的模仿者之中,唯一真正达到了他水平并发掘出中远景无限表现潜力的一部作品(也许正是因此侯看到后才内心也有了一点嫉妒忍不住要diss一下)。对于是枝裕和自己来说,他将一个微妙的家庭关系联动极简化,不是通过故事而是通过场面调度和布景来呈现隐含的人物心理转变,平和伤感又温暖有力。出道即巅峰,这是九十年代日本电影最重要的一部作品之一,而是枝在第一部片里就把所有想说的都说完了。随后的作品都是精神上的狗尾续貂,只不过是狗尾的艳丽程度各不相同,有的着实蹩脚,有的则灵光偶尔闪现。 |

|

慢速0.9倍再删减些台词就是河濑直美了。月台和海边一线行人两个桥段的长镜头的配乐不错。实质上影片大部分时间是在用画面营造一个幻象,没什么实际意义,死亡的答案太过虚无模糊,现在为了不纵容这种虚幻影像对现实生活的影响我的评价和感触都不会太重视。推荐- |

|

我都快忘记是枝裕和还有这么好的时候了。平缓、淡然、昏暗、遥远。最喜欢全片对「生死」的处理,郁夫去世后没有葬礼的场景,却在靠近结尾处,让ゆみ子跟着别人的葬列队伍,在心里埋着自己的故人,通过这种时空间的延展,顿时将浓烈的悲伤稀释为缓慢的蔓延,那不再是一瞬的刺痛,而是渗透全片的忧郁。 |

|

2024-9-7重看。小津和侯孝贤的痕迹明显(机位、构图、视野、风物),但首作就已越过大半盛名作品,最打动的一刻是少女到成人的黑屏转场,那个少年推着自行车望着她,仿佛魂穿台湾往事;她三次望向背影,两次听到深夜的敲门,一次跟在长长的葬礼后面,她端坐在车亭思考一个人如何会消失成为一个谜,想知道你那边几点,从旧时厂房的窗凝眸望进去,回首瞬间击中泪腺,七年前的子弹再度射穿心脏。

无数个望向户外的视角,于是观者拥有了主体的体验,此刻你与她一同甘愿缄默,甘愿承受生活的无解;无数个被门框挤压界定的场景,你与她一同感受生命如何流失;与之相反的是隧道外的明媚,仿佛走过这段长长的、黑暗的通道,就能从肃杀冬日走到妍丽春夏(论此意象对后来的影响);海边对话、亲子骑车均在远景完成,壮阔大海的光会消蚀我们的爱与哀愁。 |

|

内景小津,外景侯孝贤,是枝导演的处女作已经很沉稳,虽然还难以摆脱借鉴的影子,但悼亡的内核已经确立了。

重看,还是很喜欢。 |

|

A / 夜静水寒鱼不食,满船空载月明归。 |

|

“其实这天黄昏,是阿宝最后见到蓓蒂与阿婆的时刻,阿宝离开时分,天完全灰暗,阿宝回头,见阿婆为蓓蒂梳头,阿婆说,拜拜拜,拜到明年有世界,世界少,杀只鸡,世界多,杀只老雄鹅。蓓蒂说,我不要听了,讨厌了。姝华立于门口,阿宝再回头,见姝华身边,掠过两道光,闪进水池里,阿宝一揩眼睛,视觉模糊,眼前,只是昏暗房子,树,一辆脚踏车经过,一切如常。” |

|

@吉大艺术院线。小津的风格太明显了。长长的空镜头,固定镜头贯穿全片。空镜头多是街道、列车等意象。画面如风景般优美。导演并不急着讲故事,生活的片段美好而又幸福,静下心来便可投入其中。对幻之光的理解各人也是见仁见智//20170409资料馆胶片版大银幕。昏昏欲睡,状态不佳。并未看出小津…… |

|

释之愈合 |

|

和《沙罗双树》是姊妹篇么?这次生与死的界限,是那道美丽且虚幻的光 |

|

悲而不伤,大幅留白的清冷山水 |

|

恰到好处的叙事缺位与去戏剧化后裹藏在内里的坚韧张力,大海的呼啸也掩盖不了对生死的诘问;是枝裕和用画面给出了模棱两可却也可能是最接近真象的答案。 |

|

最初的是枝裕和,沉静如海

|

|

处女作长片。虽然是学侯孝贤,但还是没学到家,整体太空,情绪时代感又不够饱满,确实只能算是个不成熟的习作。不过这一部对光线的运用已经登峰造极,主角一直生活在阴影中(开始还以为是亮度不够)或者从光线(短暂的快乐)走进暗影,人物很少走到阳光下,体现出女主幻灭的心境。 |

|

以是枝裕和的电影长片处女作来看,倘若他继续按照这个路子走下去的话,戛纳最佳导演的桂冠问题不大,但金棕榈的可能性就很小,究其原因,在于其作者特色的缺失。《幻之光》的技巧是非常成熟了,中景固定镜头,选用自然光却能操纵阴影,屏除情节靠累计情绪而到达的爆发,都在证明是枝裕和作为一个初学者是极为成功的,但可惜的是,众多方面可以寻求到师承,镜头机位继承自侯孝贤的作者特色,内景选取和结尾屋内外视廊下构图更是来自于小津,这种多方向的融合加上弱情节,大跨度的文本走向,使电影看起来虽有着极强的电影感,但从内容来说,却气力不足,这一点后来被是枝裕和用无尽的细节与剧情填补,但弥补这些的时候他背离了自我在处女作的技术天赋(也有可能来自于对前辈特色的天然规避),转而寻求易于理解的共通感情,而非形而上的意识探讨。 |

|

从火车到巴士,城市到村庄,过程要多反复,才能对死亡轻易释然。主角衣服搭配、明暗色调替换、黑屏的割裂带出情绪基调的转变。还好最终能面朝大海,相信生活总会有新的归宿。 |

|

这些长镜头就是创造意境的,除了意境我啥子都没记住 |

|

是枝在处女作中模仿欧洲文艺片的风格,还没有完全深入日本家庭的日常当中。弱化叙事而强调影像,也许视觉比话语更有后劲。活着的人永远走不出死亡的阴影,因为爱无法随肉体一同陨灭。胶片版暗得看不清细节,只记得女主总是一袭黑衣。-那人为什么要自杀?-是大海在召唤吧。这回答温柔得让人忘记了悲伤。 |

|

时间对伤痕的治愈。倾斜的海岸一开始象征着女主的不安定,但慢慢被海浪和男人、孩子、老奶奶所安抚。有个细节是男人带女主第一次去市场上找老太太,谈话间太阳突然出来了,但马上又阴下去了。或许女主新生活的治愈过程就像这阳光,一块一块得弥补。直到最后的爆发、质变 |

|

对侯孝贤和小津的模仿极为明显,也因此老成圆熟。电影质感竟是阅过是枝里最强烈的。虽然他自己对这部不满意,但对比他最新那部肥皂剧般的《真相》,《幻之光》不知好多少倍。在我看来,对“幻之光”最好的解释不是结尾,而是民雄初带由美子回渔村的那个阴天,跟鱼贩婆婆闲聊时,天空忽然神迹一般洒下阳光。他们两个人的生活,由此可以继续向前了。 |

|

#电影资料馆 技法上成熟,各种公式搭配运用自如。像是在呼应片名,全片都试图用光传递某些讯息,无论是火的投影,深夜里的路灯与自行车探照灯,包括由美子在窗边眺望大海时唯独打在她一个人脸上的光,都有种虚无缥缈之感。大量出现逼仄构图,人物被门挤压在狭窄的空间之内,抑或在桥和建筑群,甚至在招牌与墙壁的缝隙,地面与水平线之间穿行,能看出来所有人的心里始终有股气咽不下。手持摄影意味着不安,下雨是由美子心情外化的表现,房间里的镜子象征着她精神崩溃,墙壁上蠕动的光斑说明丈夫自杀之谜弥漫在所有人心头。自行车被房梁分割为二,二人从此也阴阳两隔。客观镜头很多,基本没有正反打,榻榻米视角和房间空镜都是对小津安二郎的致敬。后半段偏向于无所事事的慢,长镜头更长,但内容反而更少。结局留白,尽管没有答案,也总得继续生存。 |

|

早年的是枝裕和还挺极致的,风格上能看到很多侯孝贤的影子,当然这部闷也是真的闷,主要看个人物状态了,但其实大量固定远景镜头也很难真的深入到人物内心里。我个人觉得他后面在叙事手法上的转型是正确的,靠这条路走下去不见得能走出头。 |

|

生活是一点一滴,生命是电光火石。 |

|

讲道理某些段落还是有点拿腔了,几个侯孝贤的机位几幅小津的构图。是枝裕和年轻的时候憋着劲不爱说话,对生死都不言不语,到了后面才开始闲话家常。但这不妨碍我喜欢幻之光,金泽的海,潮水涨落间悠长的呼吸声,像是一个角色,从头到尾置于镜中。生与死何时才能真正理解,也许只发生于海与天交界模糊时 |

|

就像奶奶向往“回家”,后来的公公说讨海人会遇到“发出邀请的光”一样,郁夫大概也追逐着轰鸣去向远方。只是啊,未亡人要如何面对再也发不出声响的等待,如何面对永远没有答案的生活。但愿很久之后,我们依然来得及对在意的人好好道别。| 陈明章配乐极好。| 真纪子这身板穿什么都步步生风,喜欢。 |

|

丧夫→改嫁→复入沉痛,由美子的装束相应承担起表意功能,儿子无意间走向绿色自行车勾起心底沉睡的结。人生叵测,淡然如此,宁静亦有微澜,远远驻足旁观。是枝处女作便定下基调,榻榻米上远望的侧影,隐隐的小津况味。身形颀长的江角娴雅秀丽,像是绘本中走出的人物。95威导 |

|

这不是生活的样子 |

|

年初才读过宫本辉的原著,是枝裕和将这个故事作为处女作脚本真是太适合不过了。他们允诺给听故事的人的是:即使我们永远无法真正了解他人的不辞而别,至少能够在随后的岁月中释怀。 |

|

快结束的时候,海边出殡的人群和远远跟在背后的由美子,从画面的右边走进来,从画面的左边走出去,人和远处的海平面浑然一体,这一幕构图和音乐,整个人都飞起来了。 |

|

长镜头+对称构图+静物+中远景 @ 小西天电影资料馆 |

|

1、是枝裕和不会把伤疤揭开给你看,他顶多露一点结痂,当江角真纪子伫立凝望着儿子在车行挑选那辆绿色的自行车时,当丈夫带着儿子在海边嬉戏时,浑然不觉间,那些伤口开始慢慢悄然愈合。

2、俩小孩外出玩耍那段,音乐如骨髓被电击一般。

3、镜头语言平静而又朴实、沉静而又内敛,看似波澜不惊,实则暗流涌动。

4、影像风格与小津有几分相似,内在的质感却是侯孝贤。

5、海滩的葬礼,队伍几乎贴着地平线,悲壮肃穆,生命的渺小,如时光的流逝一般,毫无察觉,便消逝于大海。 |

|

对于这个非常具体的故事原案来说,本片的影像风格可能过于诗化了,然而由于后者的强大,一些属于处女作的常见瑕疵被浓烈的沉浸感淹没了。时间与海的质感某种程度上成为了真正主题,而人物的内在情感更像是一剂带出情境的引子,夏日闷热与冬风呼啸不知从哪里来,却无比坚定。 |

![豆瓣评分]() 8.2 (8150票)

8.2 (8150票)

![IMDB评分]() 7.5 (7,721票)

7.5 (7,721票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![Metacritics评分]() Metacritics: 92

Metacritics: 92![TMDB评分]() 7.30 (热度:10.47)

7.30 (热度:10.47)