|

为什么Wes Anderson还不去搞个人文创品牌 |

|

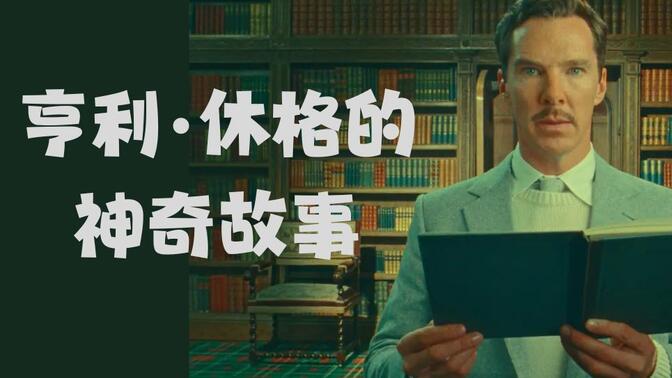

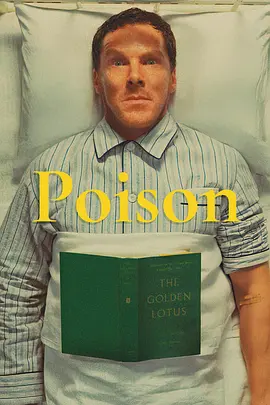

特别像这几个演员陪安德森玩过家家 卷福换装那段笑死/综合最近安德森的创作来看 空间越来越舞台化 或者说已经成为了舞台 场景更加精心打造 文本越来越庞大 这种打破第四堵墙的做法 本身有趣 但似乎越来越让观众间离 如同之前安德森的采访说的那样 他每次都会尝试新的东西 估计这种状态会一直持续吧 没办法 安德森粉 无脑支持吧 |

|

很好奇在WA的世界里还有哪些松动的部分是可以变得更加机械的。 |

|

确实能从wes创作轨迹中看到Dahl以及这部作品的影响(采访也说过是小时候喜欢的书)。单从观感上来说恢复了一些the royal tenenbaums和大饭店的神采。不演了直接给观众看纸糊场景并疯狂recycle包括(没认出来的)贾维斯老师在内的所有演员真的会笑到,有种卷了Netflix钱就跑的精打细算之美。 |

|

很一般的故事,但放到繁复细致的置景里,就有了一种认真游戏的乐趣,会很好奇看不同的人与事,能够博取怎样的布景待遇。就是有人如此珍而重之地为每一段际遇,不厌其烦、大费周章地摘星挂月,我当然只管赏心悦目了,反正五大主演都是喜欢的。看到头,觉得安德森多少有点骑虎难下,但是真有本事贯彻到底,也是世所无双的疲沓娱乐了。三星半。 |

|

(写稿前二看)和之前几作又是完全不同的理念,对小说原著逐字逐句的朗读,既不是为了用读的姿态制造情绪的脉冲,也不是为了引导出对于事件完整的视听再现,它悬空在文字和影像之间,正如这则童话中的时间是一个被疯狂压缩的秘密——文字中的神迹到底是不是真的?唯物主义者左思右想,站在中间,他知道自己在拍一部电影。 |

|

视觉与听觉已不再交缠,像站在世界的两端,却依然紧密相依。 |

|

韦斯·安德森拍短篇童话可以的,至少能在我的好奇心被磨灭殆尽前讲完整个故事。 |

|

毫无疑问是这一系列短片中的最佳。韦斯·安德森近乎将自己的美学风格推演到了极致。形式上的多层嵌套移步换景让人目不暇接,在真实与幻想、严肃与荒诞、艰涩与轻快间不断弹撞、回旋。故事本身也是特别值得探讨、极富多义性的。(8.5/10) |

|

(7.9/10)在大多数人抱怨韦斯·安德森变成了一个空有风格的“视觉系导演”时,他们没有意识到安德森在《法兰西特派》之后探索出了一种解构一切的全新思路。在《亨利·休格的神奇故事》中,安德森摒弃了文学改编电影的一般方法,反倒大方承认艺术作品本身的虚构性,而真实的部分,正是忠实于原著的情感内核。似乎在精致纷繁的影像背后,韦斯·安德森才是最崇尚简单的作者。 |

|

影像、戏剧与文学都不是故事本身,而是讲故事的手段。一部“没有”主角的电影,真正的亨利休格从未现身;一部另类的成人童话,也许只有上了年纪才能将自己从这些无比美好的故事中抽离出来、审视它们 |

|

建议把《一千零一夜》都拍一遍,收录在人类文化档案馆或存储在宇宙飞船里留待外星人阅读。 |

|

#Biennale80 从法兰西特派到小行星城再到这个短片,高产的Wes Anderson正以惊人速度退化(or进化)成精美专栏文章。减少音乐和电影语言,增加戏剧和美术,亵玩即可,不必远观 |

|

感觉可以看作韦斯安德森进一步的风格练习,通过叙事与形式的层层嵌套构建了一种立体的影像空间,而将原著作者罗尔德达尔收入片中既是致敬又形成了一套更高维的叙述,即作者与人物,角色共处同一空间,非常奇妙的体验。 |

|

精致的装置艺术,某种有声书与立体贺卡的结合物 |

|

好看。但我其实一直不是很理解韦斯安德森。他到底想干什么呢?让形式大于一切?研究形式和内容的关系?抚慰全世界的强迫症?展示自己的调色和构图水平?一切只关乎一种精致的趣味,而并不想表达任何“实际的”内容? |

|

虽然故事节奏不如《毒》,但场景和造型花了不少功夫,眼花缭乱的画面让有声书台词毫不违和。四部短片,好的很好,差的太差。 |

|

韦斯·安德森的新作(×)

54岁父亲拍给7岁女儿的礼物(√)

风格归风格,“没有突破”也是二十年前业界就曾对他有过的批判,但从最近几部作品看来,很难说韦斯·安德森没有受到“老来得女”的影响,而从其一呼百应的明星效应以及丝毫不被外界意见左右的创作轨迹来看,这种精致的重复和纯良无害的风味可能还会是他未来几年的主旋律。 |

|

韦斯·安德森带来的视觉享受。转场很有意思,在这样一个故事里,一个人如何找到人生价值也变得有趣。 |

|

更极端的韦斯安德森电影。像剧本朗读「表演讲座」,但也因此揭示了文学、戏剧和电影之间的关系。片中的特异功能「不用眼睛也能看见」不就是『想象』的隐喻吗? |

|

韦斯安德森你不要太不思进取了啊喂 |

|

1. 画面太过于丰富,以至于前边我都没有注意他们在说什么。2. BC的表演真的牛,在另外两位演技派面前,我只看得到他。3.不得不佩服韦斯安德森,一种风格做到底,你就成了一种符号。4. 这次我注意到了编剧是儿童文学作家Roald Dahl,《查理和巧克力工厂》还有《了不起的狐狸爸爸》都是他写的。 |

|

【5】能清晰看到Wes Anderson方法的继续演进。以往,机械性体现在动作和规范精确的场面调度,在多年以来的分层结构训练后,元叙述的嵌套早已轻而易举。于是自《小行星城》以来,一种平行递进的模式出现,机械性不仅体现在视觉,也变成“场” 的支撑,到了本片里我们看到他创造了一个几乎可以不断任意切分、延伸的机械模块,电影创作和叙述的原理终于成为其本身,形式主义的批评显然是没有意义的,因为作为一名作者,他已经坦诚如X射线般透视其骨骼,愿意与你共享全部。 |

|

No.10096。韦斯·安德森为奈飞拍摄的罗尔德·达尔原作朗诵会4部短片之一,也是应该先看的那部,定了全系列的调子。这个系列倒是可以跟《法兰西特派》里对纸媒的跨媒介使用类比来看,同时摄影棚-布景的玩法也比较有意思。具体到本片,故事套故事的结构有趣,用“低技术手段”来拍“悬浮”和换场也有意思。 |

|

请问整个剧本读一次算什么风格? |

|

舞台,或者说叫绘本风越来越明显了。不过,故事还挺有趣的。 |

|

嗯 |

|

全文转述体太催眠了。 |

|

韦斯安德森真是个天才童话家 |

|

开头让人梦回《布达佩斯大饭店》,当然那个时候的wes已经回不去了。这部短片像是wes在把电影逐渐书本化,最后变成了一本细节丰富的立体书,甚至连立体书里的人物所看的立体书也细节丰富。 |

|

这种看几秒就能立刻知道导演的风格明显糖水片确实还挺适合这种短片形式的,之前《法兰西特派》三个长故事确实就看得人审美疲劳了。 |

|

废话连篇,审美疲劳,韦斯安德森要这么玩多久 |

|

是否相信一种可能:

不用眼睛便能看见;

不用伪装,不用构建虚拟的戏剧性,故事的讲述者便能让观看者如阅读小说一般沉浸入故事里,相信那些机械的假象。

创作哲学和表面形式协调地袒露无疑,

一场信则有,不信则无的催眠游戏 |

|

#venezia80 俄罗斯套娃结构。《小行星城》套了一层,本片套了三层。电影台词和转场主要用了戏剧方式,这种边第三人称叙述边第一人称演的技巧《雷曼兄弟三部曲》用到出神入化。Wes Anderson的冷幽默大法已练得炉火纯青。 |

|

灵光不多,想不到韦斯安德森风格都已经变成这样了,像一个精致的舞台剧式的有声书。 |

|

谢谢,世界各地咖啡馆的投影仪都等着您上新货呢,算是一种流水线文化产品了。 |

|

我就是喜欢维斯安德森这个风格。道具的快速切换,演员直接对观众讲话,选一批有古典腔调的懂得发声的演员,说一个荒诞不经又发人深省的故事。 |

|

被宠坏的命运是____?请回答 |

|

“转述之转述”更适用于真实性不敢保证的“三人成虎”的套娃式叙事,但韦斯安德森的冷幽默在于让这一形式成为反复撇清责任的“政治性避嫌”,即:我没有要站边的意思,我只是单纯地跟你讲个故事。恰恰是这种避嫌的操作,又增添了更多细节、丰富了整个论据库,几乎是对真实性的进一步验证,这种验证又发出最终申明:这确实是我本人的真实用意。不同于其他尽量绕开政治纠纷的《法兰西特派》和《小行星城》,本片表达立场的方式更接近于《犬之岛》,几乎拿教鞭指着“富人如何肩负社会道义”几个字,叫所有人“不要将金钱视为人生目的”,“要将金钱当作促进社会发展的一种工具”。找出一种亨利休格式的典型最好不过了,这种人不缺钱,钱多到想去大街上撒钱,而最后终将找到金钱真正应该发挥的作用:让身处困境中的人都可以受益于每笔挥霍于赌场的不义之财。 |

|

在这里没有演员,而只有讲故事的人,接力地讲述永远未尽的故事。 |

|

韦斯·安德森改编罗尔德·达尔的方式竟然就是配图的有声书,这种改编思路可以算不思进取了吧?你可以说他的导演风格越来越极致,也可以说他在追求形式感上已经走火入魔了。 |

|

是要把这个模式贯彻到底了吗?故事好无聊。 |

|

三星半## 从解构视觉真实到解构文本故事的真实,利用人物口述把舞台布幕层层拉起,但其实也更像是个辅助各个人物、场景以精美服饰和装修的广播剧背景板。 |

|

就还蛮催眠的 |

|

天 没见过这么不思进取的导演(法哈蒂可能算一个) |

|

总会有厌倦的一次。。。剧中剧中剧中剧设计,但有些东西太过了,反而使得创作永远待在舒适圈了 |

|

原来电影也可以用来阅读折叠书,有一种用兰博基尼犁地的美感,和《布达佩斯大饭店》极其相似的结构,韦斯·安德森或许意识到他的电影天赋在于讲述一个如画如书的故事。 |

|

40分钟的舞台剧,其实感觉还不错,故事讲述得比较有趣,很有代入感,还有这个不用眼睛看透事物的能力真的很神奇,它的叙事还是挺符合人道主义的。 |

|

- 动了吗?- 如动 |

|

四十几分钟感觉很长。连珠炮式地讲述太让人疲劳了。 |

![豆瓣评分]() 7.6 (23974票)

7.6 (23974票)

![IMDB评分]() 7.4 (84,131票)

7.4 (84,131票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![Metacritics评分]() Metacritics: 85

Metacritics: 85![TMDB评分]() 7.50 (热度:35.14)

7.50 (热度:35.14)