|

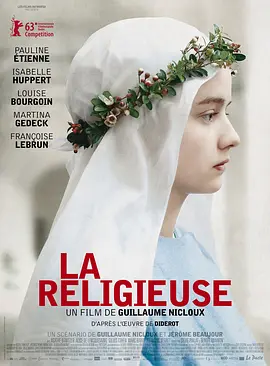

好。压。抑。这片主题难到不是“父母皆祸害”么关天主教神马事儿阿!吐槽两点:1)一个号称正统的FSSP教区会认为巴赫的音乐同额咏一样是正经无害的圣乐,噗~ 2)听告解的神父真的是非常耐心细致堪称神职典范;最后额外说这种杵那不动的长镜头真的很考验演员的演技,虽然并没觉得视觉美学上多么好。。 |

|

强烈地批判性 |

|

不同的是,本片看似冷靜側寫瑪麗亞追求信仰而犧牲奉獻的心路歷程,實則以強烈批判性的諷喻口吻,探討極端的信仰狂熱如何成為威權高壓統治的變種,魄力驚人 |

|

本片令人耳目一新,还是值得一看的 |

|

真是想冲过去把那姑娘摇醒,然后抽她妈两巴掌。#EIFF2014# |

|

结构工整,气氛肃穆,中世纪修行殉道的主题搬到现代社会后产生强烈的讽刺感;长镜的逼仄是对演员的严峻考验,一场一景,虽是固定机位,每个场景内部都充满了戏剧冲突和情绪爆发;以耶稣之名暗指少女心路及生命历程;最后一个运动镜头赞。 |

|

戏仿耶稣受难的14幕结构虽然略有形式上的刻意,但剧作功力很强,很严谨的叙事,肃穆中见荒谬。处理得最赞的地方当属弟弟开口的那一瞬,突然意识到导演的立场并不是讽刺,而是悲悯,一个人的上帝是另一个人的魔鬼,这才是人与人之间最难以逾越的痛苦,而宗教、信仰、爱好…又有哪一样不是尘世的巴别塔 |

|

题材新颖,很好看 |

|

这类题材好新颖 |

|

对原教旨主义的反思。 |

|

面对这样的镜头 演员功力了得 |

|

平静而深刻 |

|

# NBFF 13th

【X】影片本身就是一场空有形式的偏执的大型传教,也别谈能有多少反思力度了。 |

|

1、故事偏一根筋和想当然。2、后两幕多此一举,非要凑十四行,最好是在十二幕之前插补两行。3、固定长镜能不能更极致?三次移动对全片的工整严谨还是构成了破坏,少动两次为好。4、结尾的大摇臂可能最容易产生分歧,个人觉得不好。 |

|

[苦路]的种种努力表明它在试图成为一部当代圣经寓言,但这个故事最终显得肤浅奇幻毫无出路;它试图探讨当今社会宗教信仰的尴尬地位,但影片里充满了人为斧凿的复杂性和刻意做大的痕迹。片子里一切的伪诗意性来自于整体结构和形式,仿佛这个搬来的壳才最重要,整个创作过程围着它转圈而最终为之所束缚。 |

|

镜头固定化,场景平面化,用静止和界限对抗演员表演,张力简直冲破天际,极大颠覆戏剧电影形式。导演态度与其说暧昧不明不如说充满疑问,在科学和宗教不断崩塌重建的过程中构建自己的价值。最后一个镜头并不矫情,而是天问。 |

|

苦难与磨砺 |

|

这个所谓的宗教好极端,好可怕。 |

|

好压抑好极端的感觉不喜欢 |

|

我不禁的在想导演是怎么看待耶稣受难的,反正他对少女玛利亚这十四站讽刺的态度非常鲜明。很完美很严谨的文艺电影,你可以把它列为自己的年度十佳,不会有什么争议,长镜头的形式感十足,每一段内部的叙事目的又非常高效明确,每个段落之间的叙事又推进的紧凑相扣,再次拷问信仰的主题。★★★★ |

|

太压抑 |

|

剧作很见功力,依然是憋屈压抑的悲苦路线,但是导演就不怎么样了。十四幕几乎全是固定长镜头的戏剧形式颇为噱头,最后一个镜头显得做作矫情。故事本身也是老生常谈,同题材中塞德尔的《天堂:信仰》显然好多了。 |

|

8.4 宗教原教旨主义对信徒的误导与缺乏关爱的家庭环境造成的悲剧,在处理这个题材时,影片使用耶稣受难的故事章节来组织结构,让影片的主旨更加明确,即对宗教原教旨主义的批判与嘲讽,同时固定机位长镜头设计也一直让其中的人物困在景框之中,由此产生了具有强烈的压抑感的戏剧张力。 |

|

幕(章)剧(回)电影的极佳范本。形式感强烈,简洁且丰沛。固定长镜头可谓一石三鸟,既为剧作增添了的张力,也为叙事营造了浓烈的剧场氛围,同时还拓展了表演的层次和维度。三次移镜的用意也颇为考究。他之魔鬼我之上帝,无论形式还是内容皆适合与《破浪》对比观看。 |

|

值得一看:宗教如何鼓励人性中丑恶的一面(如不宽容、反理性、狭隘),各种题材讲得不少;这部电影表现的是宗教对纯洁美丽的心灵的影响-如果对编导的意图还有任何疑问,那么再看一遍第十三段在殡仪馆的场面就明白了。 |

|

没有一个暴力镜头,没有一句脏话,没有一点色情少儿不宜等等等等,但是十四站每一站都令人窒息,每一分钟都让人坐如针毡。能坚持把这部电影看完,需要莫大的勇气和隐忍。——这部电影只讲了一件事,吃人。 |

|

极端的信仰 |

|

3.5星。不同的苦路。相同的病入膏肓。 |

|

想把她妈和教区神父揍一顿 |

|

用如此大胆的剧作方式映射耶稣受难记,显得充满了悲情的传奇色彩,可显然更多人观后感不会是传奇,而是对宗教问题的探讨。影片只是玛丽亚处于对弟弟的爱而自我献祭救赎的过程,并没有盲目的粗暴传教嫌疑,这点来说并不具批判性,也是不知导演让弟弟开口说话的设计用心 |

|

把基督教整的跟邪教组织似的 我对宗教极端狂热分子 除了他们智商低下之外 没别的看法 只有无法独立的人格 才会分裂曲解宗教的含义 |

|

天主教还是比女德班要仁慈,精神冷暴力比肉体裹脚来得文明。十四段的苦路,一步步的杀生成仁,母亲也有过青春年华却不让女儿过得自在,邪性在于松懈的管教与偶尔的慈爱。最后挖掘机覆盖下来的泥土结束了静默,但又好像留下了沉思。 |

|

这宗教跟邪教一样 |

|

3.5.虽则形式大于内容,能够带来思考就算有所收获吧。 |

|

过犹不及。三星半 |

|

固定镜头最重要的是张力,导演功力还是不够。创意很好,但同时也限制了剧本的发挥。同题材显然不及杜蒙的《哈德维希》。 |

|

恒定而起伏,克制而丰沛。力荐四十二次。 |

|

赴难之路十四站,

教会礼派皆祸害,

开口满嘴荒唐言,

自毁倾向死得好 |

|

尽管创作者以严格的「圣人之路」来展现现代「圣徒」违和的存在感与生存困境,但是真正的意义却是对于「宗教」与世俗矛盾的多重解读与不可调和,在千年之前的宗教战争如今看来也颇有延续的土壤,而去除「宗教」本身,其代言人与维护者面目可憎,无辜者成为牺牲更是其主导悲剧的根源。 |

|

十四个副标题节照应耶稣之死的十四个章节,固定到让人喘不过气来的静止镜头,借着类似圣经的构架,看似冷静沉着,实则声声泣血地批判了吃人的极端宗教主义。让人诧异的是,无论是何种形式的信仰,都会不自觉提到“献身”的概念,你可以选择去相信,可以选择心灵的慰籍,但是不要忘了,宗教这种东西,永远都是一部分人用来达到自己目的的工具,永远都是。 |

|

勉强及格。虔信并粗野以致略狂热的母亲,听信天主教的鬼话被操出了一堆崽子,是悲剧。女儿体弱也虔诚,其根源是自毁倾向,死得好,空出了一个人类生存名额。形式强烈,十四幕十四个长镜头,摄影机只移动了三次,如果知道十四站的典故会更有趣味,第十二个镜头要表现幼儿说话最难完成,不知重拍了几次。 |

|

竟然是一部政治电影,一场新教徒对极端天主教徒的讨伐,耶稣受难的14个章节用14个长镜头表现,记录一个受家庭压迫而盲目坚持信仰的少女被献祭的过程,突出宗教对人性的压迫,其实到最后已经不是主动献祭,而是迫切想离开这个世界的愿望 |

|

耶稣殉道路上的十四段劫难,少女生命崩塌的十四个片段。每段一个长镜头,精神虐待,自我折磨。信仰权威下人性之扭曲,可以是宗教,也可以是意识形态。黑色幽默得很过瘾 |

|

7/10 |

|

少女受难记。固定长镜头更像是狭隘的框架与束缚,致使气氛肃穆而压抑。导演对于宗教极端信仰的态度其实是似是而非的,这种批判讽喻的口吻明显,直接促进了剧作的矛盾冲突。它的节奏很像伯格曼追问上帝的讨论,但它又是更重形式的。 |

|

看海报就觉得不一般 |

|

章节体、宗教化的标题、人物以及走位都形式感十足,导演却处理得很生活化,加分。饱满的剧情使得固定机位长镜头也不再难熬,比什么《玛纳卡玛纳》有营养多了。几个长镜头群戏有孩童演员,难度大增,完成效果很好。电影主题还是关于宗教信仰,看到的是宗教扭曲了人性,是迫害多于宽恕。 |

|

开场,《最后的晚餐》构图,观看者即处在某种超验的视角之中,这是一种站在画外,凝视“aura”的视角。

14幕是《圣经》的隐喻,也是运动的隐喻,当我们提及“苦路十四站”时,相比地形概念,更强调信仰的维度,作为电影而言,《苦路十四站》中,关于基督受难的小标题并不是一个并行不悖的多义叙事,也不是预叙事,而是提醒观看者,在摄影机固定不动,构图前—后严格二分的受限视角之中,同样存在着某种运动,柏格森称之为“时间之绵延”。

最后一幕,随着一个主观色彩的长镜头将超验打破,《苦路十四站》否定了我们对影片立场的假设:在影片的语境中,宗教真的是一种反讽?抑或是夹在宗教误读和现代性Double Bind之间的个体信仰者? |

|

在“爱上帝”的名义下,出于“自爱”的“拒绝觉悟”(Apperzeptionsverweigerung)。 |

|

拍的很好,下次不要拍了 |

![豆瓣评分]() 7.8 (2247票)

7.8 (2247票)

![IMDB评分]() 7.4 (4,478票)

7.4 (4,478票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 93%

烂番茄: 93%![Metacritics评分]() Metacritics: 68

Metacritics: 68![TMDB评分]() 7.10 (热度:4.12)

7.10 (热度:4.12)